干漏斗實驗裝置的改進與創新

黃紅英 李 棟

(韶關學院英東生命科學學院 廣東韶關 512005)

0 前言

干漏斗法充分利用土壤動物避光避熱的特性[1],將土壤置于濾網內襯濾網的漏斗中,在光照和加熱條件下,使土壤中的動物在避光避熱移動過程中,穿過濾網掉入漏斗下的固定液中[1],實現對土壤動物的分離、收集、固定,分析土壤動物的群落結構[2-4]。

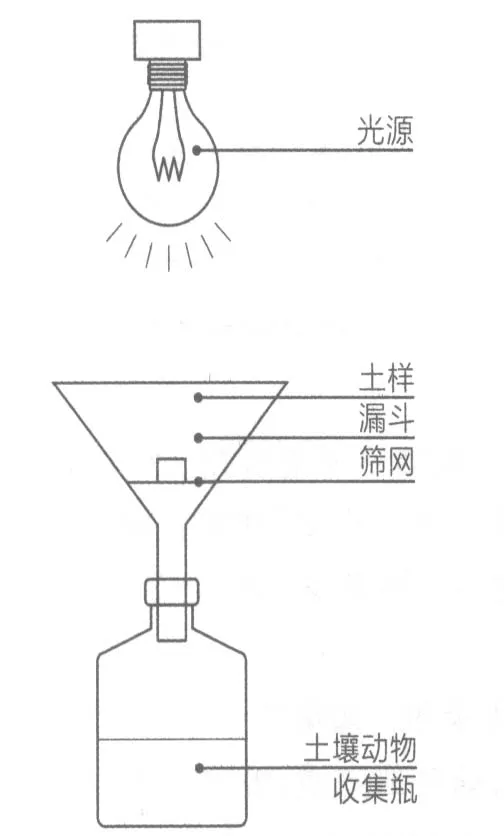

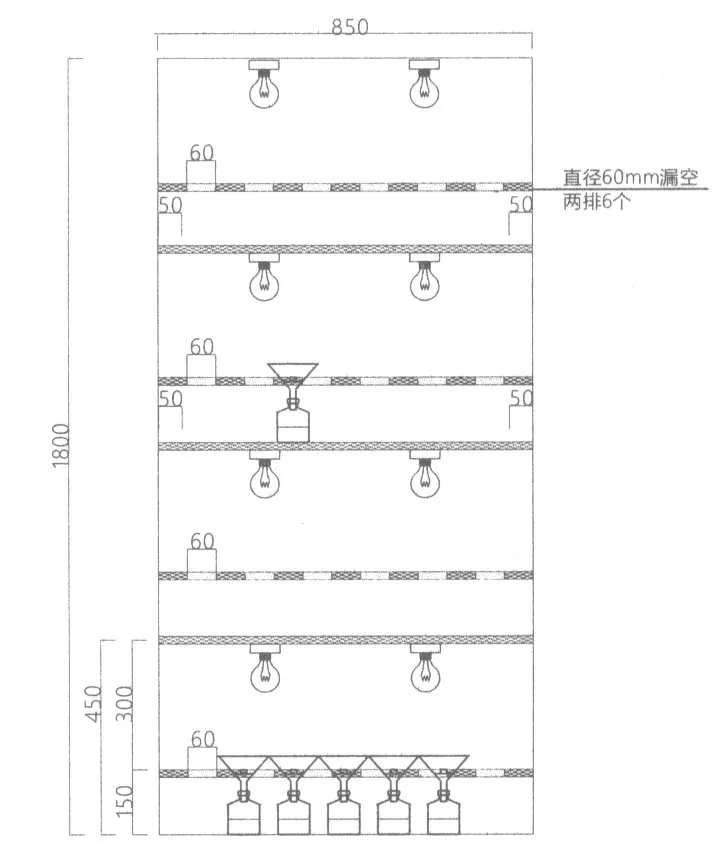

采用干漏斗法原理設計成干漏斗烘箱。干漏斗烘箱(金屬或木質)由3個部分組成:上部是光源及熱源,通常采用40~60 W白熾燈連續通電24~48 h充當光源和熱源;中部是漏斗隔板,隔板上打孔,孔徑一般為6 cm供固定漏斗所擁有,土壤置于漏斗中,漏斗與土壤間分隔了一層孔徑為2 mm金屬網,起阻隔土壤及允許體積小于2 mm的中小型土壤動物漏過的作用;下部夾層放置錐形瓶,錐形瓶內放置75%酒精或者5%甲醛溶液,起收集、固定及保存土壤動物的作用,見圖1、圖2。

圖1 干漏斗示意簡圖

圖2 干漏斗烘箱示意圖

1 干漏斗法實驗改進

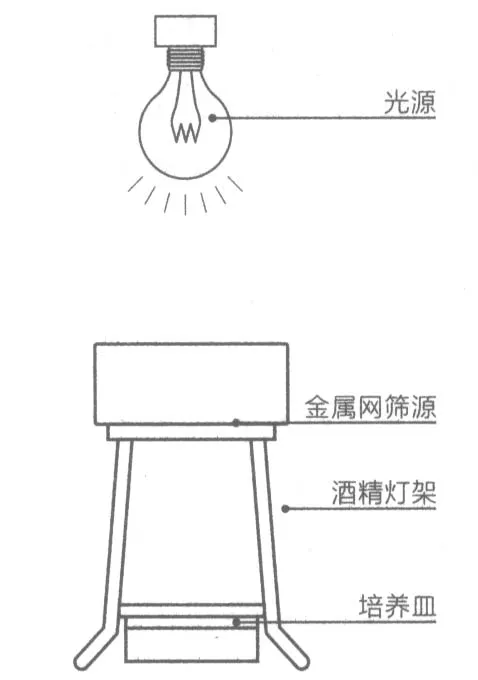

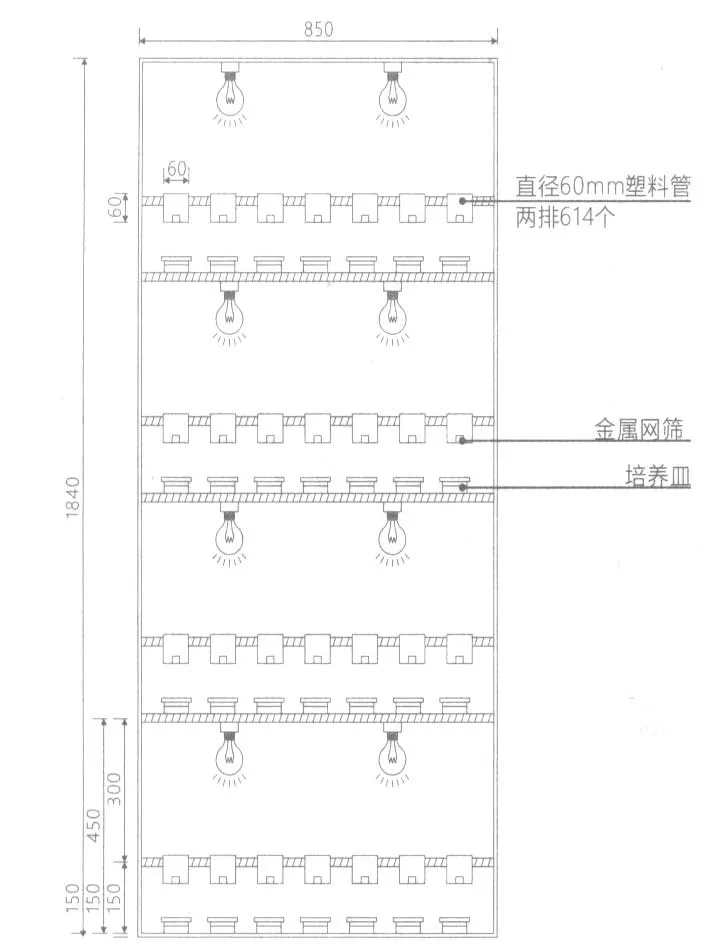

對現行使用的干漏斗進行實驗光照時間及土壤放置方式摸索探討,在分離土壤體積、白熾燈瓦數、燈與土壤表面距離相同等實驗背景下,光照時間由原來48 h縮短為24 h,土壤直接放置金屬土篩上替代土壤放置隔著金屬網的漏斗上,見圖3、圖4。

圖3 改造后的干漏斗示意圖

圖4 改造后的干漏斗烘箱示意圖

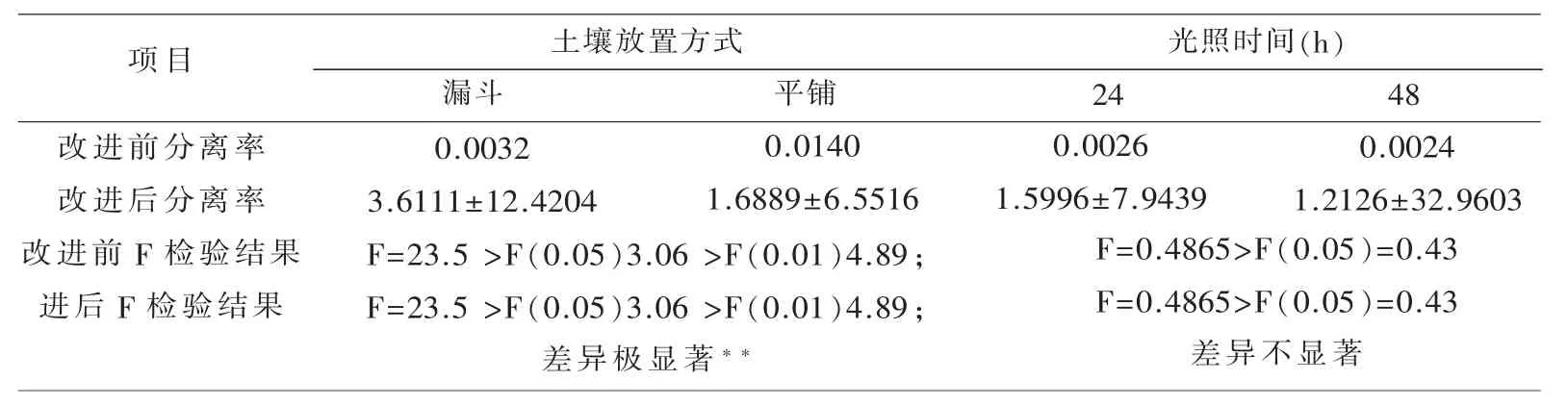

2 設置對比實驗并進行檢驗

先后對2 520份土樣分別進行24 h與48 h光照、平鋪土壤與放置漏斗對比實驗,對兩者間的分離率進行F檢驗,結果如表1,實驗結果說明由于連續光照24 h與48 h分離率的差異不顯著,連續光照24 h即可,節能的同時還縮短實驗周期;平鋪土壤比放置在漏斗上分離率明顯提高,增大動物分離率減少實驗誤差。

3 實驗結果分析與討論

實驗結果說明:1)土壤放置的裝置改進后動物的分離率極大提升,而且兩者之間存在顯著差異[F=23.5>F(0.01)4.89];2)24 h 與 48 h 光照對土壤動物分離率影響不大,雖然兩者間存在差別,但是差別不顯著[F=0.4865>F(0.05)0.43],所以實驗時連續光照24 h即可。

表1 干漏斗箱改進前、后的分離率(個/mm2)

因為土壤動物長期生活在潮濕無光的土壤環境中,避光避熱是其生物學特征,在相對密封的干燥箱多盞白熾燈(40 W)連續光照,使得箱內土層溫度從底層(44.5℃)到表層(47.5℃)[5],分離率前4 h 可以達到 45%~95%[5],6~28 h 分離率下降明顯[5];另一方面,采用均等平鋪土壤替代漏斗放置土壤后,收集瓶由原來的錐形瓶替換成培養皿,酒精揮發面積增大,如果連續光照48h會導致皿內酒精揮發完畢而使收集的動物干燥變形,所以用光照24 h替代48 h是可行的。

此外,土壤平鋪在孔徑為2 mm金屬網上,起到了降低土壤厚度和增加光照面積的作用,增大濾過面積,使土壤均勻受光受熱,所以動物分離率顯著提高。