氟蟲腈等4種藥劑對棉田盲蝽象的田間藥效試驗*

張玉娟,崔明暉,韓秋成,任愛民,馬衛軍

(邯鄲市農業科學院,河北 邯鄲 056001)

0 引言

近年來隨著轉Bt基因抗蟲棉的推廣和種植,為害棉花的昆蟲種群發生了很大的變化,以棉鈴蟲為代表的鱗翅目害蟲得到了有效抑制,而原來的次生害蟲如盲蝽象、蚜蟲、紅蜘蛛等刺吸式昆蟲為害逐年加重并上升為主要害蟲[1-2],其中最值得關注的是盲蝽象。盲蝽象屬半翅目(Hemiptera)盲蝽科(Miridae),為害棉花的主要有綠盲蝽(Lygus lucorum Meyer-dur)和中黑盲蝽(Adelphocoris sturalis Jakovlev),其為害主要發生在棉花苗期、蕾期和花鈴期,為害時間長達3個月[3],稍有疏忽就會造成棉苗瘋頭、斷頭,嚴重影響后期產量[4-8]。為此,作者于2017年在河北省邯鄲市農業科學院試驗田進行了4種生產上常用的藥劑對盲蝽象的田間藥效試驗,現將結果總結報道如下,旨在為農民在選擇藥劑防治盲蝽象時提供參考。

1 材料和方法

1.1 實驗區概況

試驗于2017年在河北省邯鄲市農業科學院棉雜優課題組試驗田進行。該試驗田地勢平坦,地力中等,肥力均勻,為多年棉花連作田。播前精細整地,施足底肥,備足底墑[9-10]。棉田水肥條件一致,試驗實施時棉花長勢良好。

1.2 試驗材料

試驗棉花品種為邯鄲市農業科學院自育棉花品種邯6203[11]。供試藥劑分別為50 g/L 氟蟲腈懸浮劑(一帆生物科技集團有限公司出品)、450 g/L馬拉硫磷乳油(河北金德倫生化科技有限公司出品)、300 g/L乙酰甲胺磷乳油(河北威遠生物化工股份有限公司出品)和50 g/L 啶蟲脒乳油(河北金德倫生化科技有限公司出品)。

1.3 試驗方法

1.3.1 試驗處理

試驗共設A、B、C、D、E共5個處理,處理A為50 g/L氟蟲腈懸浮劑,用量為750 g/hm2;處理B為450 g/L 馬拉硫磷乳油,用量為900 mL/hm2;處理C為300 g/L 乙酰甲胺磷,用量為900 mL/hm2;處理D為50 g/L 啶蟲脒乳油,用量為900 mL/hm2;處理E為清水對照(用于安全性測試)。以上處理隨機排列,不設重復,試驗處理各小區面積均為100 m2。

1.3.2 施藥方法

試驗于6月下旬棉花蕾期進行,此時盲蝽象二代成蟲羽化后全面遷入棉田[12-13]。噴藥液量為810 kg/hm2。施藥器械為3WBD-18型電動噴霧器,施藥時均勻噴霧。

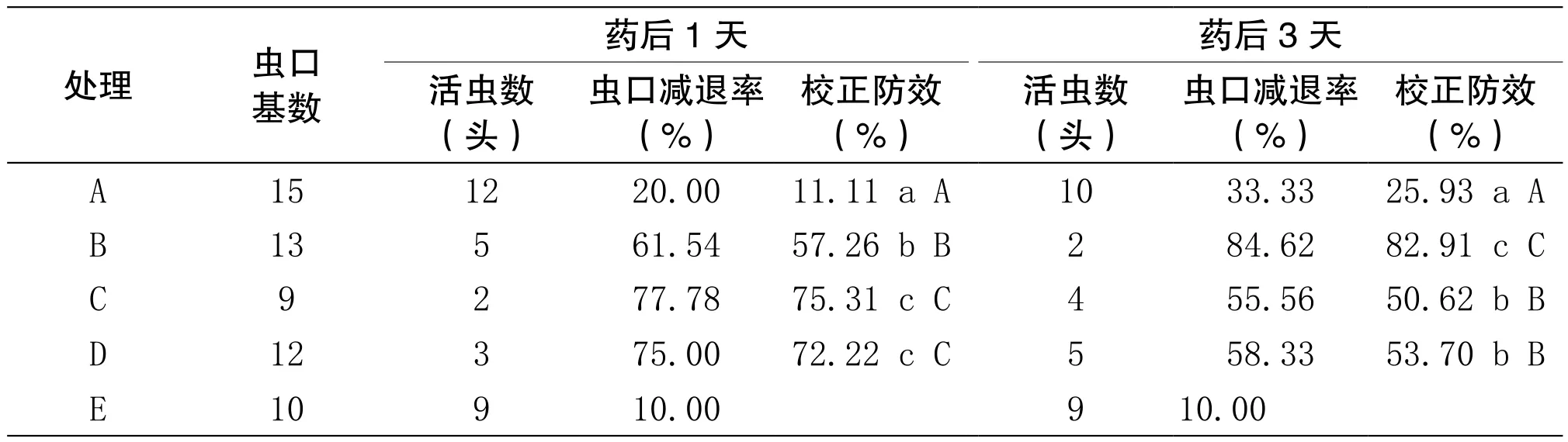

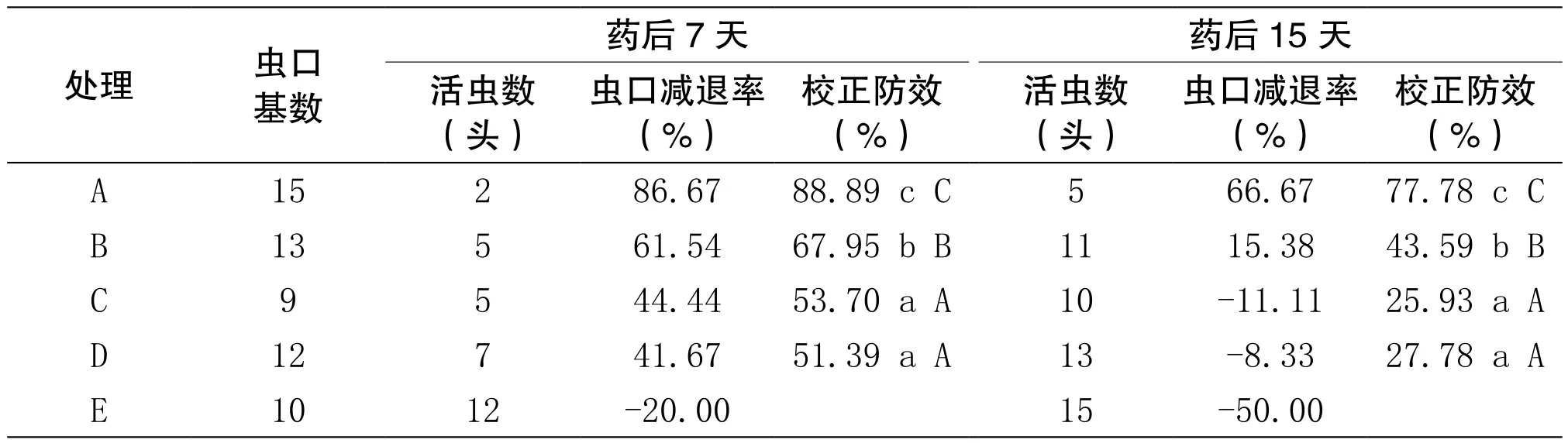

1.3.3 調查統計方法

各處理采用5點取樣法調查,每點固定5株有盲蝽象為害的棉株,施藥前調查一次蟲口基數,記錄全株上的棉盲蝽象成若蟲數量,施藥后1天、3天、7天、15天分別調查一次殘留蟲口數,計算蟲口減退率和校正防效。利用Excel2003、SPSS13.0軟件和新復極差法對數據進行統計分析[14-15]。

蟲口減退率(%)=(施藥前幼蟲數-施藥后幼蟲數)/ 施藥前幼蟲數×100;

校正防效(%)=(處理區蟲口減退率-對照區蟲口減退率)/(100-對照區蟲口減退率)×100。

2 結果與分析

2.1 安全性調查

施藥后15 天內觀察,各處理均無藥害反應,棉株生長正常,說明4種藥劑在施藥劑量范圍內對棉花生長是安全,無藥害的。

2.2 防效調查與分析

從表1可以看出,藥后1 天以處理C的校正防效最好,為75.31%,處理D其次,為

表1 4種殺蟲劑對盲蝽象的防效

續表1 4種殺蟲劑對盲蝽象的防效

75.00%,這兩處理防效顯著高于其他處理,藥后3天,以處理B的校正防效最好,為82.91%,且顯著高于其他處理。藥后7 天和15天,以處理A的校正防效最好,分別為88.89%和77.78%,且極顯著高于其他處理。說明處理C、D和B的速效性好,但持效性差;處理A(氟蟲腈)的校正防效最好,防效高峰在施藥后7天左右,且持效期較長,在15天以上。

3 結論

通過田間試驗可以看到,4種藥劑的單一施用對棉花生長均安全,防治盲蝽象均具有一定的防治效果。試驗結果表明,乙酰甲胺磷乳油和啶蟲脒乳油速效性較好,馬拉硫磷乳油施藥后3 天防效最好,校正防效可達82.91%,而氟蟲腈懸浮劑具有高效和持效期長的特點,藥效持續期在15天以上,在生產上可推廣使用[16-17]。另外450 g/L馬拉硫磷乳油要比50 g/L氟蟲腈懸浮劑市場價格低很多,農民朋友可根據自己的實際情況對藥劑進行選擇使用。