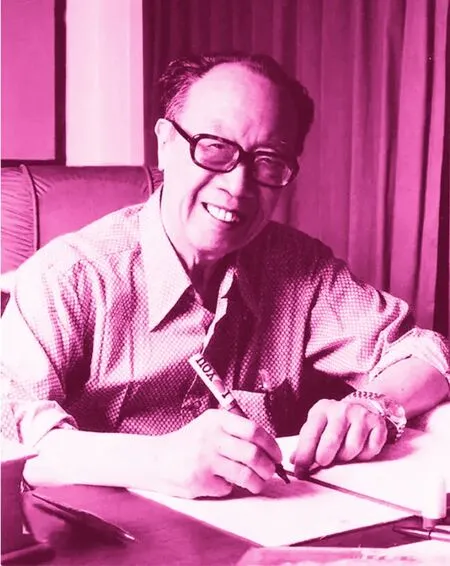

梁實秋:詼諧雅致第一人

侯朝陽

梁實秋,現代散文家、學者、翻譯家,原名梁治華,字實秋,生于北京。他一生給中國文壇留下了2000多萬字著作。他深諳“罵人的藝術”,24歲初出茅廬,與46歲的魯迅展開論戰,持續多年,直到魯迅去世;他鐘情翻譯,歷時38年翻譯完《莎士比亞全集》,歷史第一人;他率真敢愛,72歲迎娶小他28歲的大明星韓菁清……而今天要說的,是他幽默風趣的段子手特質。

受罰也要爭理

梁實秋一生84載,全是故事和段子。6歲時,梁實秋和父親在自家經營的飯館吃飯,見父親飲酒,他也跟著喝,幾杯下肚后,醉眼蒙眬,父親不許他再喝。梁實秋聞言,一聲不響站到椅子上,舀一匙湯就潑在父親身上,然后倒在木炕上呼呼大睡。

事后,梁實秋懊悔不已并下定決心,以后飲酒絕不過量,以“花看半開,酒飲微醺”為最高境界。

上學時,梁實秋很勤奮,每次看到窗戶透亮,就急得哭起來,要母親給他梳辮子,出發,去了學校后不久,他又淚眼婆娑地回來了,問其緣由,他低頭囁嚅:“學校還沒開門哩!”

14歲時,梁實秋考入清華,雖然成績“杠杠地”,但也有弱項。他選修生物課,卻很怕蚯蚓、青蛙一類的動物,每次碰到要將蛤蟆釘在木板上開膛破肚的課,梁實秋總是讓同學代勞,自己站在一旁,像小女生一樣捏著自己的衣襟。不僅怕解剖,梁實秋的手工課也爛,一次老師要同學做一個木制的方錐體。梁實秋的動手能力太差,沒辦法,只好拿同學徐宗沛的成品交了上去。不料,徐宗沛的手工得90分,他的只有70分,梁實秋極不滿意,找老師理論,說了實情。老師大怒,說他不該用別人的作品,梁實秋說:“我情愿受罰,但先生判分不公,怎么辦呢?”

然后,就沒有然后了,老師笑了,也沒罰他。

妻子一聲令下,立馬回國

梁實秋“好玩”的興頭在哈佛讀大學時大漲,那時,留學生很多,哥幾個合租一個公寓,大家輪流洗碗做飯,探索文學、文藝。

一次,梁實秋主廚做炸醬面,香氣四溢,這時前來玩的潘光旦等留學生垂涎不已,賴著不走,非要討碗面吃。無奈人多面少,梁實秋靈機一動,往面里多放了4勺鹽,讓這群好吃鬼口里咸出海灘來。

留學生湊在一起,就會開始琢磨,有人提議出演英文版的中國戲,一拍即合。說干就干,戲本選了《琵琶記》,梁實秋負責翻譯。要把詞曲譯成英文而不失戲曲的精髓很難,非有深厚的文學素養、中英文功底難以勝任。不過,梁實秋做到了,還出演了主角,冰心出演女二號,聞一多也跑來畫布景、設計服裝。演出大獲成功,觀眾達1000多人,許多大學教授和文化人士都來觀看,還登上了報紙。這些留學生趁熱打鐵,成立了中華戲劇改進社,聞一多、冰心、梁實秋、林徽因等都加入了。

可惜,就在梁實秋在美國過得春風得意時,國內的未婚妻程季淑來信了,說家里正在給她介紹對象:“你再不回來,我就嫁給別人了。”梁實秋猛地一驚,“漫卷詩書悲欲狂”,立馬回國迎娶嬌妻。雖然獎學金可以用5年,可他3年就回國了,好在學位證書都拿到了手。

筆耕不輟

回國后,梁實秋娶妻生子、辦刊物,和魯迅筆戰,忙得不亦樂乎。

梁實秋和魯迅曾“對罵”長達8年,這一“熱點”也掩蓋了梁實秋情感細膩的一面。

“你走,我不送你;你來,無論多大的風雨,我要去接你。”很多人都曾被梁實秋的真性情感動,但對這位民國大師的了解也停留在這個句子。殊不知,他用38年翻譯了《莎士比亞全集》,是第一人,也是最早的權威譯者。他原計劃用20年時間把《莎士比亞全集》譯成中文,但結果卻耗用了他30多年的時間。在朋友們為他舉行的“慶功會”上,他發表演講:“要翻譯《莎士比亞全集》必須具備三個條件。第一,他必須沒有學問。如果有學問,他就去做研究、考證的工作了。第二,他必須沒有天才。如果有天才,他就去做研究,寫小說、詩和戲劇等創作性工作了。第三,他必須能活得相當久,否則就無法譯完。很僥幸,這三個條件我都具備,所以我才完成了這部巨著的翻譯工作。”一席話贏得笑聲掌聲一片。

24歲那年,梁實秋初出茅廬,就敢質疑魯迅的翻譯,認為其是“硬譯”“死譯”,說這“稀奇古怪的句法,讀了等于不讀”。魯迅氣得吹胡子瞪眼,毫不客氣地給梁實秋安上“資本家走狗”的頭銜——不過,這不排除“文人相看兩相厭”的可能。

在梁實秋的《罵人的藝術》一文中,有一條很醒目:“不罵不如己者”。這么說來,他說魯迅的不是,難道沒有蹭熱點的嫌疑嗎?

把“罵人的藝術”玩得出神入化后,梁實秋卻不像狗仔隊那樣一味地揭人家的短。該欽佩的欽佩,該直言的直言,堅持自己的文學主張,堅定地筆耕不輟,雖身居陋室,也不改其樂。

雅舍“蓖墻不固,門窗不嚴,鄰人轟飲作樂,鼾聲,噴嚏聲,吮湯聲,均隨時由門窗戶壁的隙處蕩漾而來”。

然,君子居之,何陋之有?

“雅舍地勢高,先得月色,可看山頭吐月,紅盤乍涌,一霎間,清光四射,天空皎潔,四野無聲,微聞犬吠。又有梨樹兩株,天亮時,青光從樹間篩灑而下,地上陰影斑斕,此時尤為幽絕。”

梁實秋一邊論戰,一邊閑云野趣,不知不覺幾個章節的《雅舍小品》就寫成了。現今《雅舍小品》已出版五六十次,創造了散文出版的神話。

朱光潛曾說:“大作《雅舍小品》對于文學的貢獻在翻譯莎士比亞的工作之上。”

小品文中的世相

梁實秋文風詼諧,在他的小品文里,世相事態活靈活現。比如他在一篇名為《男人》的雜文里寫道:

“有些男人,西裝褲盡管挺直,他的耳后脖根,土壤肥沃,常常宜于種麥!襪子手絹不知隨時洗滌,常常日積月累,到處塞藏,等到無可使用時,再從那一堆污垢存貨當中揀選比較干凈的去應急。

有些男人的手絹,拿出來硬像是土灰面制的百果糕,黑乎乎黏成一團,而且內容豐富。男人的一雙腳,多半好像是天然的具有泡菜霉干菜再加糖蒜的味道,所謂‘濯足萬里流’是有道理的,小小的一盆水確是無濟于事,然而多少男人卻連這一盆水都吝而不用,怕傷元氣。兩腳既然如此之臟,偏偏有些‘逐臭之夫’喜于腳上藏垢納污之處往復挖掘,然后嗅其手指,引以為樂!多少男人洗臉都是專洗本部,邊疆一概不理,洗臉完畢,手背可以不濕……”

他講到學生時代大家的吃相,更為有趣。“快到吃飯的時候,食堂門口擠得水泄不通,一股菜香從窗口蕩漾出來,人人涎流萬丈,說句時髦話,空氣是非常的緊張。大家共同研究,發明了四個字的訣竅,曰:狠、準、穩、忍。遇見好吃的菜,講究當仁不讓,引為己任,旁若無人,是之謂狠。一碗的肉,塊頭有大有小,有厚有薄,有肥有瘦,要不假翻動而看得準確,何者最佳,何者次之,是之謂準。既已狠心,而又眼快,第三步工作在用筷子夾的時候要夾得穩,否則半途落下,費時耗力,有礙吃相,是之謂穩。最后食既到嘴,便不論其是否堅硬熱燙,須于最短時間之內通通咽下,是之謂忍,言忍痛忍燙也。吃相到這個地步,可以說是沒有挑剔了。”

筆下的酸爽狠辣勁

梁實秋愛吃紅燒肉,但最怕自己做紅燒肉,因為10次燒肉9次燒焦。他還愛吃北京糖葫蘆、蛤蟆酥、羊角蜜、老頭兒樂、肖梨、糖梨、沙果……他最為人稱道的,還是下筆時的那股“酸爽狠辣”勁。

梁實秋論女人:“假如女人所有杜撰的故事都能抽取版稅,那很容易致富。”

說孩子:“我一向不信孩子是未來世界的主人翁,因為我親見孩子到處在做現在的主人翁。”

談吃肉:“無竹令人俗,無肉使人瘦,若要不俗也不瘦,餐餐筍煮肉。”

評安寧:“若要一天不得安,請客;若要一年不得安,蓋房;若要一輩子不得安,娶姨太太。”

梁實秋的幽默在骨子里,這“老頑童”舊學根底深厚,兼有西學所長,使得他的小品文風趣詼諧又足夠雅致。

他率真敢愛,晚年喪妻后,72歲的他又續弦,娶了比自己小28歲的女明星韓菁清,雖然外界很不看好,但他倆相濡以沫、琴瑟諧和。

好友冰心曾如此評價梁實秋:“一個人應當像一朵花,不論男人或女人。花有色、香、味,人有才、情、趣,三者缺一,便不能做人家的一個好朋友。我的朋友之中,男人中只有實秋最像一朵花。”

不過,就如此花一樣的美男子,也留下了遺憾:覺得太多的書沒有讀;和許多鴻儒也沒有深交;虧欠那些幫助過他的人的情誼;和陸游有同感,但悲不見九州同……

好在梁實秋骨子里生性樂觀,雖然細膩,卻并不憂愁,雖然善感,卻并不哀怨,用他的那個名句來總結,正恰當不過:“你走的時候,我不去送你;但是你來的時候,無論多大風多大雨,我都去接你。”