棲息地荒漠化對草原沙蜥食性的影響

張曉磊,曾治高,韋錦云,滕麗微,顏文博,劉振生,*

1 東北林業(yè)大學(xué)野生動物資源學(xué)院,哈爾濱 150040 2 中國科學(xué)院動物研究所動物生態(tài)與保護生物學(xué)重點實驗室,北京 100101 3 陜西理工大學(xué)陜西省資源生物重點實驗室,漢中 723001 4 國家林業(yè)局野生動物保護學(xué)重點實驗室,哈爾濱 150040

食物對于動物的發(fā)育、生殖以及地理分布都有非常重要的影響[1]。食性研究是動物生活史中既傳統(tǒng)又重要的研究領(lǐng)域,是研究生態(tài)系統(tǒng)中物質(zhì)和能量流動的主要研究方法;對某物種食性的研究有助于了解其與環(huán)境中有機體的聯(lián)系、取食策略以及在生物群落中的地位和作用[2]。目前在蜥蜴食性分析方面己經(jīng)取得不少研究成果[3-13]。蜥蜴的食性受諸如形態(tài)、行為及棲息地選擇等多種因素的影響[3,12-13]。環(huán)境中捕食風(fēng)險提高會使蜥蜴轉(zhuǎn)向消費更小的獵物[13]。棲息地退化也會使蜥蜴以及蜥蜴食物的物種豐富度和密度發(fā)生改變,食物網(wǎng)的結(jié)構(gòu)隨之受到影響[14]。蜥蜴主要以節(jié)肢動物為食[11,15-16]。當(dāng)環(huán)境發(fā)生改變后,環(huán)境中可利用食物的種類和密度也會發(fā)生變化,最終會導(dǎo)致同種蜥蜴的食性在不同環(huán)境間出現(xiàn)差異[17-19]。動物食性在不同環(huán)境間的差異擴大了其與環(huán)境的食物聯(lián)系,減少環(huán)境變化對動物生存的負面影響,這對于增強物種適應(yīng)新環(huán)境的能力具有重要意義[20]。

草原沙蜥(Phrynocephalusfrontalis)系隸屬蜥蜴目(Lacertiformes)、鬣蜥科(Agamidae)、沙蜥屬(Phrynocephalus)的爬行動物[21]。目前,趙雪等調(diào)查過草原沙蜥秋季的食性[22],劉睿研究過不同干擾下包括草原沙蜥在內(nèi)的3種蜥蜴食物生態(tài)位及食物多樣性的差異[10],但這些研究并沒有涉及環(huán)境變化對草原沙蜥食性的影響。為了探究草原沙蜥的食性是否會受環(huán)境變化的影響以及草原沙蜥的食性又是如何響應(yīng)環(huán)境變化的,我們在內(nèi)蒙古鄂爾多斯高原研究探討了棲息地荒漠化對草原沙蜥食性的影響,期望能闡明不同程度的棲息地荒漠化條件下草原沙蜥對食物利用的差異。

1 材料與方法

1.1 自然概況

草原沙蜥主要分布在內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)的遼河平原、陰山南麓高平原、陰山北部錫林郭勒草原、東部鄂爾多斯草原、西部鄂爾多斯荒漠以及陰山北部烏蘭察布荒漠地帶[23]。本研究用的草原沙蜥系于2016年7—8月期間在內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗和達拉特旗地區(qū)(40°10—25′N, 109°20′—111°08′E)采集的。該地區(qū)生境屬于典型的荒漠草原生態(tài)系統(tǒng),海拔1100 m左右,總面積約145萬hm2,我國第七大沙漠——庫布齊沙漠就位于達拉特旗地區(qū),沿黃河南岸分布。

1.2 實驗動物采集

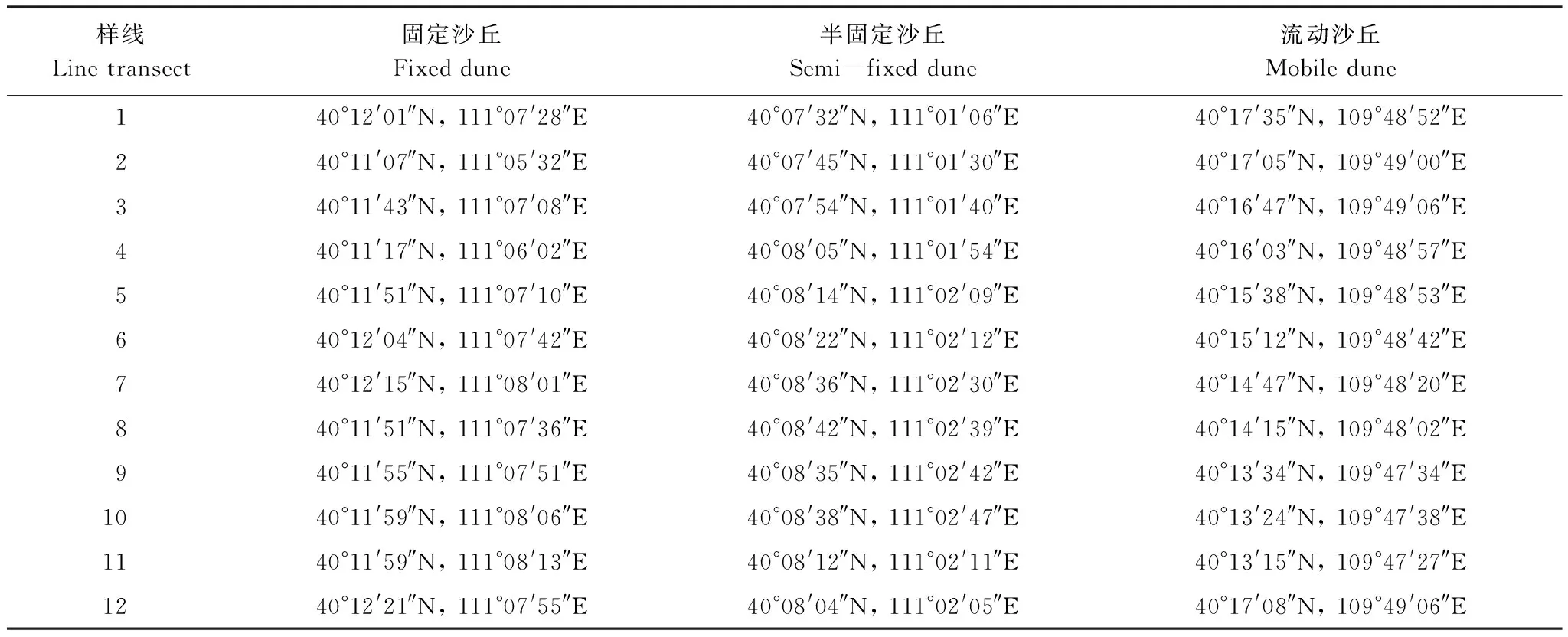

在野外遴選了固定沙丘(植被蓋度>50%)、半固定沙丘(植被蓋度20%—40%)和流動沙丘(植被蓋度<10%)三類逐漸荒漠化的、相距20—150 km的草原沙蜥棲息樣地進行本研究。每類樣地中設(shè)置12條樣線(表1),每條樣線間隔距離大于500 m,樣線長度為800—1000 m。蜥蜴?zhèn)€體的采集于2016年7月初至8月底進行,每條樣線上采集的數(shù)目不超過3只,以盡量減少對種群發(fā)展的影響。蜥蜴的活動高峰期在每日10:00—16:00,在此時間段收集各樣地飽食的草原沙蜥進行食性分析。野外對捕捉到的草原沙蜥用乙醚麻醉致死,然后腹腔內(nèi)注射75%乙醇以保存未被消化的食物,并把蜥蜴?zhèn)€體浸于75%乙醇保存液帶回實驗室備檢。

1.3 食物鑒定

將帶回實驗室的草原沙蜥個體解剖取出整胃,借助放大鏡和解剖鏡鑒別胃內(nèi)容物中的食物種類,統(tǒng)計各種食物的數(shù)量[24],從而獲得動物種群短期的食性數(shù)據(jù),以分析不同環(huán)境下草原沙蜥的食性變化。對于胃中半消化和不完整的動物種類,依照其殘存的復(fù)眼、觸角、口器、顎、附肢以及腹板等來鑒定。食物種類的分辨是參照《昆蟲學(xué)》[25]、《昆蟲學(xué)分類學(xué)》[26]、《中國昆蟲生態(tài)大圖鑒》[27]等書目進行,同時咨詢相關(guān)專業(yè)的專家對存疑的種類進行再鑒定。鑒定時一般以昆蟲頭部、翅、口器和附肢等較難消化的部分作為分類依據(jù),故只能鑒定到科[28]。食物計數(shù)標(biāo)準(zhǔn)主要是根據(jù)發(fā)現(xiàn)動物頭的數(shù)目來確定;若無頭,則按某一類器官或結(jié)套數(shù)計算,如蜂科的前翅、后翅各一對時,則計數(shù)為1只胡蜂。若少于一套算1只,多于一套而不足兩套時算2只[10]。

表1 在研究區(qū)域所設(shè)置樣線的起點坐標(biāo)

1.4 數(shù)據(jù)處理與分析

通過對草原沙蜥胃內(nèi)容物的分析鑒定,我們確定了本研究的非空胃個體數(shù)即實胃數(shù),并進一步得到草原沙蜥的捕食率(實胃數(shù)/總胃數(shù))。食性分析時計算了食物頻次百分比(Ki=n1i/N1i)和食物數(shù)量百分比(Pi=n2i/N2i),式中n1i和n2i分別表示某類食物見于胃的頻次和在胃內(nèi)出現(xiàn)的個體數(shù)量,N1i和N2i分別表示各食物類群見于胃的總頻次和在胃內(nèi)出現(xiàn)的總數(shù)量[29]。我們通過列聯(lián)表卡方檢驗比較了三類樣地間草原沙蜥食物類群的差異性;也通過計算相異性指數(shù)(PD)分析了其差異程度,PD=1-∑(Pmin) ,其中Pmin為樣地間每一類食物的最低百分比[20]。分析計算了各樣地的草原沙蜥食物的營養(yǎng)生態(tài)位寬度(TNB)、食物類型豐富度指數(shù)(R,即總食物類群數(shù)S)、香農(nóng)威納(Shannon-Weaver)多樣性指數(shù)(H′)、辛普森(Simpson)優(yōu)勢度指數(shù)(D)和皮洛(Pielou)均勻性指數(shù)(E),其中TNB=1/∑(Pi)2[30-31],H′=-∑PilnPi[32],D=∑(Pi)2[33],E=H′/lnS[34]。

2 結(jié)果與分析

在3類樣地中共捕獲77只成體草原沙蜥(固定沙丘29個、半固定沙丘28個、流動沙丘20個),進而解剖得到77個實胃樣本,草原沙蜥的攝食率為100%。從77個胃的內(nèi)容物中共鑒定出草原沙蜥捕食的652只(套)節(jié)肢動物,分35類,隸屬3綱11目32科(表2);同時在部分(4.69%)個體的胃容物中發(fā)現(xiàn)少量(1.95%)植物碎片,但被初步消化后已難鑒定物種。草原沙蜥捕食的食物主要是昆蟲綱(Insecta)動物(93.59%),也有少部分(3.91%)蛛形綱(Arachnoidea)動物(表2)。這些食物中,膜翅目(Hymenoptera)、鞘翅目(Coleoptera)和半翅目(Hemiptera)昆蟲見于胃的頻次百分比和被捕食數(shù)量的比例均較高,分別為81.96%和89.62%。最常見被捕食的是膜翅目蟻科(Formicidae)昆蟲,食物頻次百分比和食物數(shù)量百分比分別為21.30%和45.11%。其他被捕食數(shù)量比例較高的食物有半翅目蚜科(Aphididae;10.53%)和葉蟬科(Cicadellidae;6.47%)昆蟲、鞘翅目瓢蟲科(Coccinellidae;7.82%)昆蟲和鞘翅目幼蟲(Coleoptera larvae;3.76%)、膜翅目繭蜂科(Braconidae;3.16%)昆蟲等(表2)。

表2 草原沙蜥胃內(nèi)容物組成

續(xù)表食物類型Food type所有樣本All samples(n=77)固定沙丘Fixed dune(n=28)半固定沙丘Semi-fixed dune(n=29)流動沙丘Mobile dune(n=20)n1iKi /%n2iPi/%n2iPi /%n2iPi /%n2iPi /%植物碎片Plant debris134.69131.9520.5842.1575.3物種豐富度指數(shù)(R)282623香農(nóng)威納多樣性指數(shù)(H')4.03293.91114.1049辛普森優(yōu)勢度指數(shù)(D)0.09450.10850.0733皮洛均勻性指數(shù)(E)0.83890.83210.8953營養(yǎng)生態(tài)位寬度(TNB)10.5849.218613.6421

n1i: 食物見于胃的頻次,Frequency of stomach having a food item;Ki:食物頻次百分比,Percentage of food frequency;n2i: 食物數(shù)量,Food number;Pi: 食物數(shù)量百分比,Percentage of food number;R:物種豐富度指數(shù),Species richness;H′:香農(nóng)威納多樣性指數(shù),Shannon-Weaver diversity index;D:辛普森優(yōu)勢度指數(shù),Simpson′s dominance index;E:皮洛均勻性指數(shù),Pielou′s evenness index;TNB:營養(yǎng)生態(tài)位寬度,Trophic niche breadth

草原沙蜥的食物隨棲息環(huán)境的改變而變化。它在固定沙丘、半固定沙丘和流動沙丘3類樣地中均主要捕食昆蟲綱動物(93.04%—93.96%),也捕食蛛形綱動物(0.76%—4.90%)及采食少量植物(0.58%—5.30%;表2)。但是記錄到它這3類樣地中的食物種類逐步減少,分別有28、26和23類。所捕食的節(jié)肢動物在這3類樣地之間有明顯不同(x2=114.78,df=68,P<0.0001)。雖然蟻科昆蟲都是這3類樣地中捕食數(shù)量百分比最大的類群(34.85%—54.30%),蚜科、瓢蟲科、葉蟬科、鞘翅目幼蟲和繭蜂科昆蟲也在這3類樣地中有較大的捕食比例(2.27%—12.39%),但在半固定沙丘和流動沙丘樣地中新增捕食金龜科昆蟲(比例分別為0.54%和2.27%),流動沙丘樣地中還新增較大比例捕食切葉蜂科(4.55%)和蟻蛉科(3.03%)昆蟲(表2)。此外,與固定沙丘樣地相比較,半固定沙丘樣地的草原沙蜥已不見捕食葉甲科等8類昆蟲,但新增捕食金龜科等6類昆蟲(表2);流動沙丘樣地的草原沙蜥已不見捕食蚜繭蜂科等10類節(jié)肢動物,但新增捕食金龜科等5類昆蟲(表2),且其中的金龜科、虎甲科和蟻蛉科的食物數(shù)量百分比還較大(分別為2.27%、2.27%和3.03%;表2)。可見,三類樣地之間草原沙蜥胃內(nèi)食物構(gòu)成具有明顯差異。雖然固定沙丘樣地(ZS)與半固定沙丘(BS)之間的食物相異性指數(shù)較小(PDZS-BS=17.25),但流動沙丘(LS)與固定沙丘樣地以及半固定沙丘之間的食物差異較大(PDZS-LS=27.08、PDBS-LS=32.26),說明不同樣地間草原沙蜥取食的食物種類存在一定的差異,這種食物差異在流動沙丘與另外兩類樣地之間更為明顯。

分析營養(yǎng)生態(tài)位寬度及各種食物多樣性指數(shù)發(fā)現(xiàn),從固定沙丘、半固定沙丘到流動沙丘,隨棲息地的荒漠化,草原沙蜥捕食食物類群的豐富度在逐步減少,但營養(yǎng)生態(tài)位寬度、香農(nóng)威納多樣性指數(shù)和皮洛均勻性指數(shù)卻在流動沙丘棲息地得到明顯增大,而優(yōu)勢度指數(shù)相應(yīng)地下降(表2)。

3 討論

本研究結(jié)果表明,草原沙蜥是以捕食昆蟲等節(jié)肢動物為主、兼食極少量植物的雜食性動物。此前對草原沙蜥食性的研究也得到類似的結(jié)果,但各自所揭示出的草原沙蜥食物組成并不一樣[22,28]。畢俊懷等發(fā)現(xiàn)內(nèi)蒙古鄂爾多斯地區(qū)草原沙蜥胃中的節(jié)肢動物主要是虎甲科、象甲科、金龜子科、繭蜂科、蚜科和蟻科等昆蟲及蜘蛛目動物[28]。而本研究中草原沙蜥最常見捕食蟻科、蚜科、葉蟬科、瓢蟲科和繭蜂科等昆蟲及蜘蛛目動物。我們發(fā)現(xiàn)草原沙蜥捕食3綱11目32科的節(jié)肢動物,這些食物類型要比之前的研究結(jié)果更豐富[22,28]。所發(fā)現(xiàn)的鞘翅目虎甲科和脈翅目草蛉科的昆蟲,是此前沒有記錄到的;而此前研究記錄到草原沙蜥采食的螟蛾科、蝗科、葉蜂科、吉丁科、蠓科、寄蠅科和異蝽科的昆蟲也沒有在本研究中見到[10,22,28]。這些草原沙蜥的食性差異,應(yīng)該與所在研究地區(qū)的環(huán)境差異相關(guān),說明了草原沙蜥棲息環(huán)境的食物資源對其食物組成有影響。荒漠沙蜥(Phrynocephalusprzewalskii)是草原沙蜥的近緣物種[35],比較它們的食物組成發(fā)現(xiàn),荒漠沙蜥也是以半翅目、膜翅目和鞘翅目昆蟲等節(jié)肢動物為主要食物[8]。主要捕食昆蟲等節(jié)肢動物是蜥蜴類動物的共同食性特征[11,16,19,24]。

研究結(jié)果表明,因棲息地荒漠化所致的環(huán)境變化的確影響草原沙蜥的食物組成。動物的食物組成往往與食物資源的分布、豐富度及可獲得性相關(guān)[36-37],可利用食物資源的減少是蜥蜴食性發(fā)生變化的主要因素之一[17,19]。本研究選擇的3類樣地,從固定沙區(qū)、半固定沙區(qū)到流動沙區(qū),蜥蜴棲息地的荒漠化程度在逐步加劇。蜥蜴的棲息地退化會導(dǎo)致其可利用食物資源的減少[38]。本研究中,草原沙蜥的可利用食物資源也在隨其棲息地荒漠化程度的增加而逐漸減少;結(jié)果是草原沙蜥在三類不同植被蓋度的棲息地中所覓食的食物種類逐步減少,食物組成也產(chǎn)生了明顯差異(表2)。三類棲息地中,草原沙蜥對蟻科、蚜科、瓢蟲科、葉蟬科和繭蜂科昆蟲都有較大的捕食比例;但在半固定樣地中沙蜥則擴大了取食范圍,新增加了金龜科和步甲科作為食物;而流動沙丘中,由于食物的匱乏,草原沙蜥食物種類又進一步增加了擬步甲科及虎甲科這類外殼堅硬、不易捕食且需要更多處理時間的食物;半固定沙丘和流動沙丘草原沙蜥胃內(nèi)還發(fā)現(xiàn)了固定沙區(qū)樣地中未出現(xiàn)過的蟻蛉科昆蟲。此外,許多在固定沙丘、半固定沙丘樣地中被取食的節(jié)肢動物也不見于流動沙區(qū)草原沙蜥的食譜中(表2),這造成了草原沙蜥在流動沙區(qū)與其他兩類樣地之間有較大的食物相異性。以上結(jié)果表明,草原沙蜥會通過改變食物組成的方式應(yīng)對棲息地荒漠化后食物資源貧乏的環(huán)境。棲息地改變會引起荒漠蜥蜴營養(yǎng)生態(tài)位漂移,有的物種如墨西哥鞭尾蜥蜴(Aspidoscelisinornata)不僅在形態(tài)上而且在食性上存在顯著的棲息地間差異[39]。當(dāng)環(huán)境發(fā)生變化時,動物會選擇對應(yīng)的取食策略以獲得充足的食物來提高物種的生存能力[13,20,36,39-40]。

棲息地荒漠化促使草原沙蜥食物類群的豐富度逐步減少,而相比固定樣地和半固定樣地,草原沙蜥食物的香農(nóng)威納多樣性指數(shù)和營養(yǎng)生態(tài)位寬度在流動沙丘樣地上明顯增大(表2)。食物多樣性指數(shù)和營養(yǎng)生態(tài)位寬度體現(xiàn)了繁殖種群食物的豐富程度及其對食物資源利用情況[41]。食物多樣性指數(shù)和營養(yǎng)生態(tài)位寬度呈正相關(guān),多樣性指數(shù)越高,攝食種類相對越多,越均勻,營養(yǎng)生態(tài)位越寬,攝食越廣泛。棲息地環(huán)境的變化造成了可利用食物資源減少,但草原沙蜥通過取食盡可能多的昆蟲種類來擴大取食范圍及生態(tài)位寬度,以在面對不良環(huán)境時能夠獲得足夠的營養(yǎng)和食物。可見,棲息地荒漠化條件下草原沙蜥具有較強的應(yīng)對食物資源貧乏的環(huán)境的能力。這對提高蜥蜴的生存能力和擴大分布范圍具有重要作用[19-20,41]。

總之,草原沙蜥在各類棲息地中都對蟻科、蚜科、瓢蟲科、葉蟬科和繭蜂科昆蟲有較大的捕食比例,是以捕食昆蟲等節(jié)肢動物為主、兼食極少量植物的雜食性動物。棲息地荒漠化明顯地影響草原沙蜥的食物組成。從固定沙丘、半固定沙丘到流動沙丘,棲息地荒漠化使草原沙蜥食物類群的豐富度逐步減少,食物組成及多樣性也出現(xiàn)明顯變化;相比固定沙區(qū)棲息地,草原沙蜥在半固定及流動沙丘中增減的食物種類均比較多,在流動沙丘棲息地上的營養(yǎng)生態(tài)位寬度、香農(nóng)威納多樣性指數(shù)和皮洛均勻性指數(shù)均明顯增大。此結(jié)果表明,草原沙蜥會改變食物組成以應(yīng)對棲息地荒漠化后貧乏的食物資源環(huán)境。