時評何妨“慢一拍”

●李偉明

好幾次,在網上讀到令人情緒激動的新聞,差點拍案而起,奮筆直書胸臆,只是由于被其他事情耽誤才暫時作罷。待到有暇時再來關注此事,卻發現劇情出現逆轉了:根據有關媒體的進一步報道,事情原來并非最初說的那么回事。

面對這種情況,與“新聞”的始作俑者共同尷尬的,往往還有若干名“出手如電”的時評寫手。

隨著新聞傳播的日益便捷,時評成了當前流行的文體之一。尤其是網絡媒體和自媒體發達的今天,時評發表的門檻更低了,各路寫手更是紛紛加盟。有的作者,據說一天可以寫幾篇,但從其行文結構來看,人家已經把這活兒經營成“流水線”作業了。

時評既然是新聞評論,當然和新聞報道本身一樣,在很多人看來,是必須講求速度的,效率優于質量。然而,我卻覺得,有時候,時評還是可以放慢一拍,不要那么急,看清楚想明白再說。

時評依托的素材來自新聞事件。事實上,網媒時代,很多新聞的時效雖然提速了,可真實性、準確性卻得不到保證。而時評作者一般不在現場,也不在新聞發生地生活,僅憑一家之言,怎么能隨便確定立場?一不小心,就可能隨著報道一起出錯。

更何況,網絡傳媒的特點有別于傳統載體,它在傳播的過程中,動態性、碎片化特征更明顯。事物本身尚未沉淀下來,完全處在動態發展中,再加上發布者的主觀因素,呈現假象、出現謬誤的可能性自然就增大了。在這種情況下,寫時評更要慎之又慎,三思而落筆。否則,基于一個被切割或者被歪曲的素材得出一個似是而非的觀點,那就成了混淆黑白、擾亂視聽的“幫兇”了,后果可能比假報道本身還嚴重。

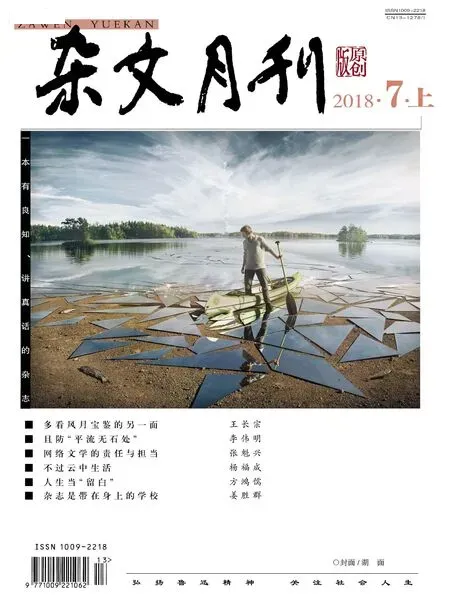

《雜文月刊》雜志有一個欄目叫“熱點冷評”,我覺得還是挺有借鑒意義的。雜志出版周期長,但這不影響它關注新聞時事。根據雜志出版特點,待“熱點”冷卻之后再來細分析,時效雖然差了一點,但道理卻可能更過得了硬。喧囂的場面冷下來、懸浮的信息沉下來之后,當然更容易辨出真偽,更容易發現真相,更容易得到啟示。你能說這種評論是“馬后炮”嗎?

所以,時評其實還是可以“慢”下來的。不管是寫作者還是編發者,心情都無須那么急躁。在對事情的了解、認識沒有充分的把握之前,暫時保持沉默,其實也是一種積極態度。在沉默中冷靜觀察,在觀察中深入思索,通過后續報道、通過其他媒體的介入獲取更詳盡的信息,對于你的立場、觀點,定然大有益處。

對新聞來說,真實性是生命,它遠比時效重要;對時評來說,觀點的正確,無疑也要重于寫作的速度。觀點是時評的靈魂。為了觀點立得住、有力量、經得起時間的檢驗,把寫作速度適當降下來,值!