鋼絲網水泥砂漿加固土坯房屋抗震性能研究

單夢阿, 阿肯江·托呼提, 劉偉佳, 馬彥兵

(新疆大學 建筑工程學院, 烏魯木齊 830047)

0 引 言

到目前為止,常用于修復土坯砌體結構裂縫的方法有注漿填補縫隙。但Blondet等[6]認為注入黏土基漿液只能部分恢復總體剛度和承載力,故提出對注入黏土基漿液后,在其內部和外部安裝尼龍繩網,進行振動臺試驗。研究表明,此方法可以顯著提高結構的抗震能力。秘魯天主教大學的研究小組[7]用甘蔗、竹子、土工格柵等對房屋進行加固試驗研究。最后考慮到加固方式的適用性,采用液體泥漿灌注裂縫,并用繩索對整體房屋進行加固測試,結果表明,此方法可以有效控制房屋的倒塌。澳大利亞悉尼科技大學研究小組[8]使用堅硬的竹子、絲線和木材圈梁對土坯房子進行加固。試驗表明,可以推遲裂縫出現,提高房屋的整體強度,防止倒塌。黃金勝等[9-10]采用鋼絲網、玻璃纖維對夯土墻體進行加固試驗,最終均提高了墻體的變形能力和承載能力。常衛華等[11]用鋼絲網水泥砂漿、木柱梁對土坯墻體進行加固研究,研究表明此類方法對墻體的剛度、延性、承載力、整體性均有所提高。

隨著研究的深入,針對生土建筑業出現了相應的標準和規范[12]。本文旨在研究用泥漿修復房屋損傷部位,并用鋼絲網水泥砂漿加固縱橫墻體連接處,對房屋模型進行靜力推覆試驗分析,進行加固抗震評估,為此領域研究提供一定的參考。

1 修復加固方法

1.1 破壞前的模型試驗

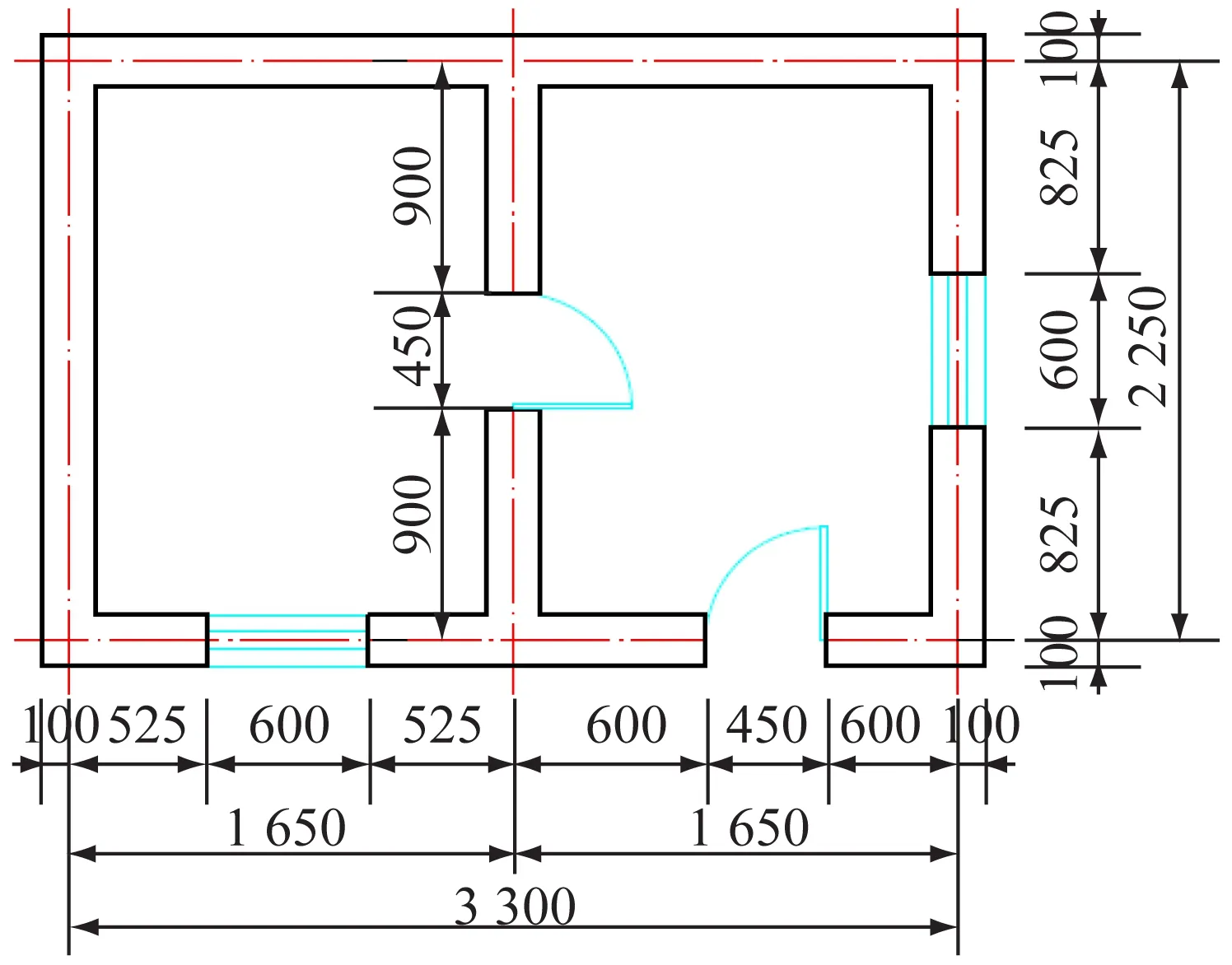

為了研究土坯房屋的抗震性能,參考新疆當地民居,在新疆大學實驗室建立了1∶2比例的試驗模型。模型結構為2開間的單層房屋,房屋尺寸3.3 m×2.25 m,層高1.5 m,墻厚200 mm(房屋的平面見圖1)。土坯材料由當地購買,土坯磚根據前期研究成果,在天然土中摻入0.5%質量比的麥秸稈,用傳統的方法通過模具鑄造成形。土坯磚養護好后,在混凝土底座上開始砌筑房屋模型。

圖1 房屋平面圖(mm)

試驗開始前,屋面荷載根據《建筑結構荷載規范》可以計算得到,荷載為1.2 t。按試驗要求將兩層土坯磚均勻地放在木板上,木板被固定于木檁上。在相應位置安放位移計,并與數據采集儀、電腦相連接,以便記錄采集試驗數據。裝配后的試驗模型如圖2所示。

圖2 房屋試驗模型

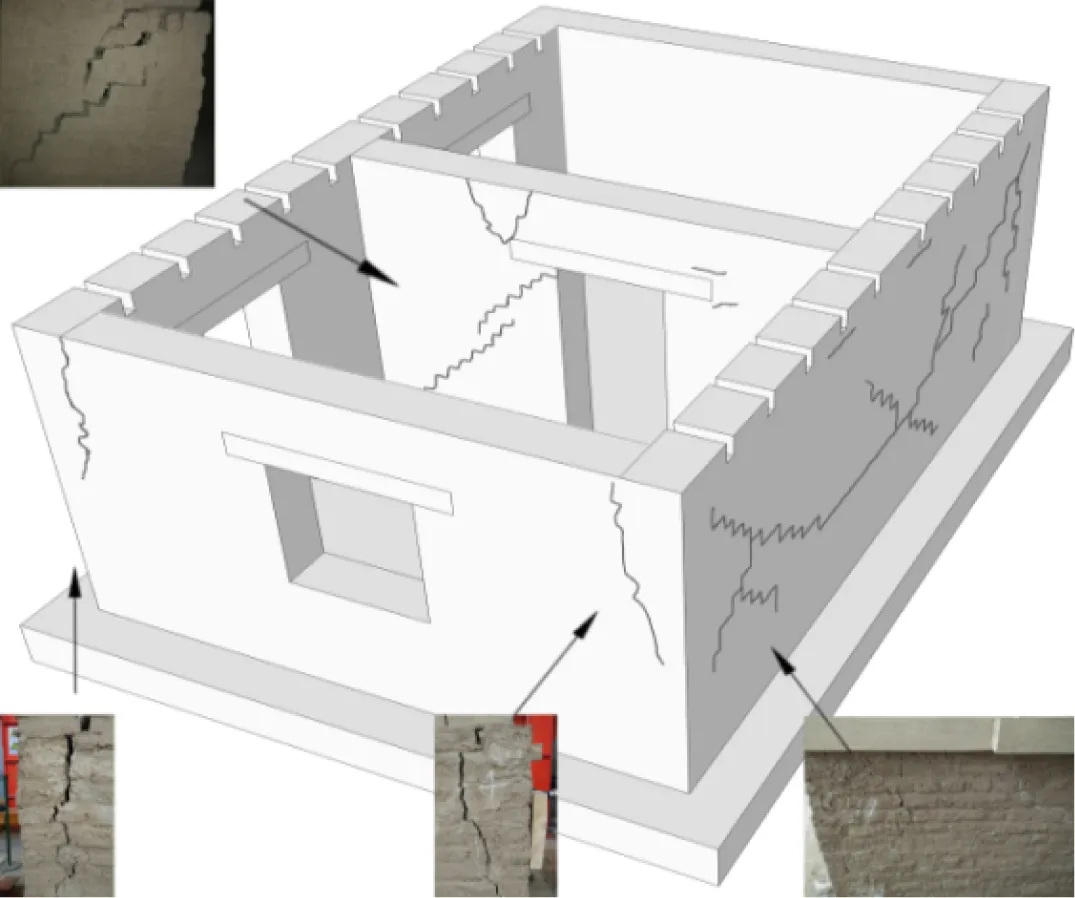

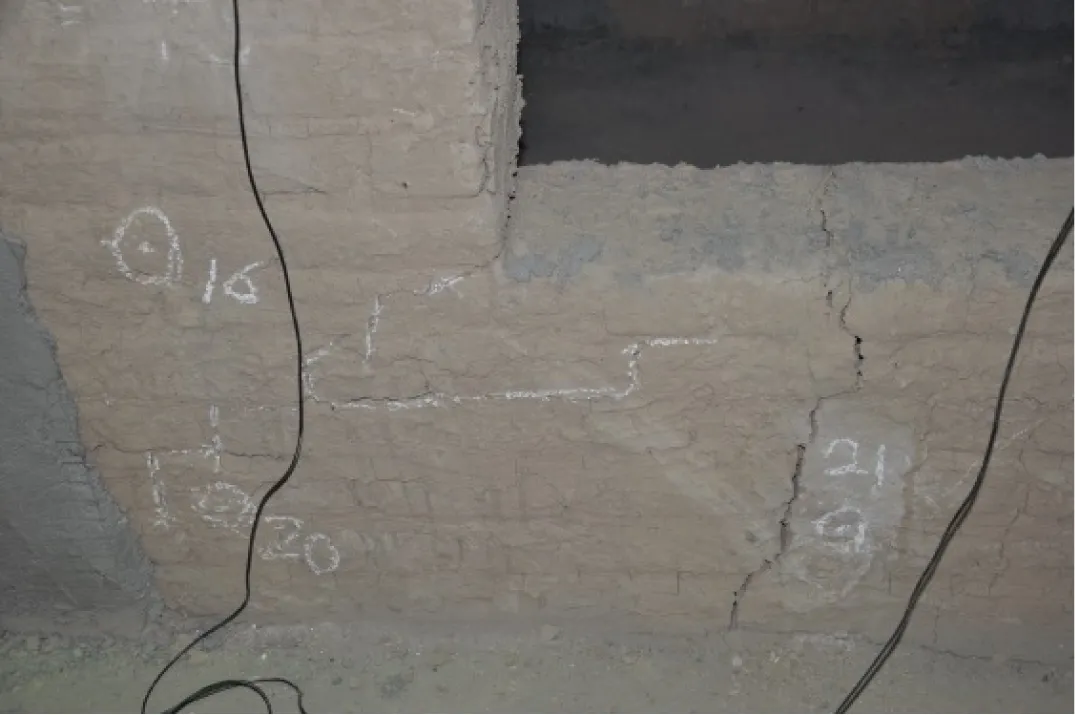

在試驗模型建造完成2個月后,在房屋后墻墻壁高度約2/3處,通過電液伺服作動器(MTS)施加單調水平荷載,模擬地震的水平作用。在試驗過程中,對砌體墻的受力-位移響應進行了監測,并記錄了開裂損傷。根據記錄的試驗數據,當水平承載力下降至極限荷載的85%時,認為房屋臨近破壞,終止試驗。由試驗結果可知,砌體的裂縫開展情況為:裂縫最先出現在后墻內側,產生一條水平裂縫。隨著荷載的增加在后墻受平面外彎矩也隨之增大,導致裂縫向墻體兩端延伸,最終呈階梯狀裂縫。內墻在荷載作用下,在門洞口兩側的墻體產生45°裂縫。荷載傳至前墻時,受平面外荷載作用,在門窗洞口的角部也出現45°裂縫。側墻的受力開始主要是在內墻嚴重破壞退出工作后,在縱橫墻連接處沿著灰縫產生豎向裂縫,如圖3所示。

圖3 房屋的裂縫示意圖

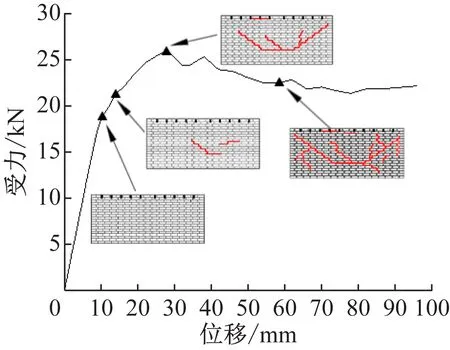

當施加的荷載超過15.6 kN時,土坯房屋產生裂縫,損傷開始發展。由圖4可知房屋結構的極限荷載為26.05 kN,隨后又出現上升階段。分析原因知:由于試驗前期,木板沒能充分地分配荷載,導致中墻承擔大部分荷載,兩側墻承受較小荷載;當中墻退出工作之后,兩側墻主要承擔荷載,故出現上升現象。

綜上可知,裂縫主要集中在后墻、中墻以及縱橫墻連接處,損傷的位置有應力集中現象。恰好說明試驗模型的整體性差,屋頂水平上缺乏隔膜作用。破壞機理主要是土塊和砂漿之間的黏合效果差。此外,注意到木材構件完好無損,只是與砂漿接頭出現微小滑移,導致屋頂支撐附近的墻面水平開裂。

圖4 力-位移曲線與對應的損傷狀態

1.2 泥漿修補裂縫

泥漿灌注裂縫修補方法主要用于歷史古跡,它的主要目的在于盡可能恢復原始結構的強度和剛度[13]。本文旨在修補裂縫,為了達到所需泥漿,應將篩過的土壤與水和所需的麥秸稈充分混合,直至獲得均勻的流體糊狀物。土壤顆粒通過標準方孔砂石篩(1 mm開口),然后添加0.5%(質量比)的干切碎麥秸稈,并添加25%(質量)水,進行徹底地攪拌混合。

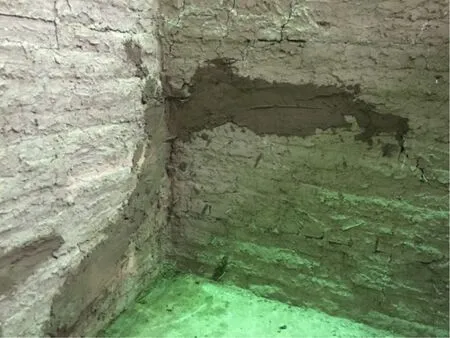

在修補之前,清理裂縫中的土壤粉末與碎土顆粒,并在裂縫部位灑上一定量的水,使其濕潤。然后用泥漿充分填補裂縫區域。此方法在修補歷史古跡的情況下,一定是逐步清理裂縫并注漿修復,盡量保持原來結構形式。圖5為土坯房屋砌體修補過程。當遇到細小的裂縫時,使用注射器將泥漿混合物注入受損區域,使裂縫充滿泥漿。

圖5 泥漿填補墻體裂縫

1.3 鋼絲網水泥砂漿加固

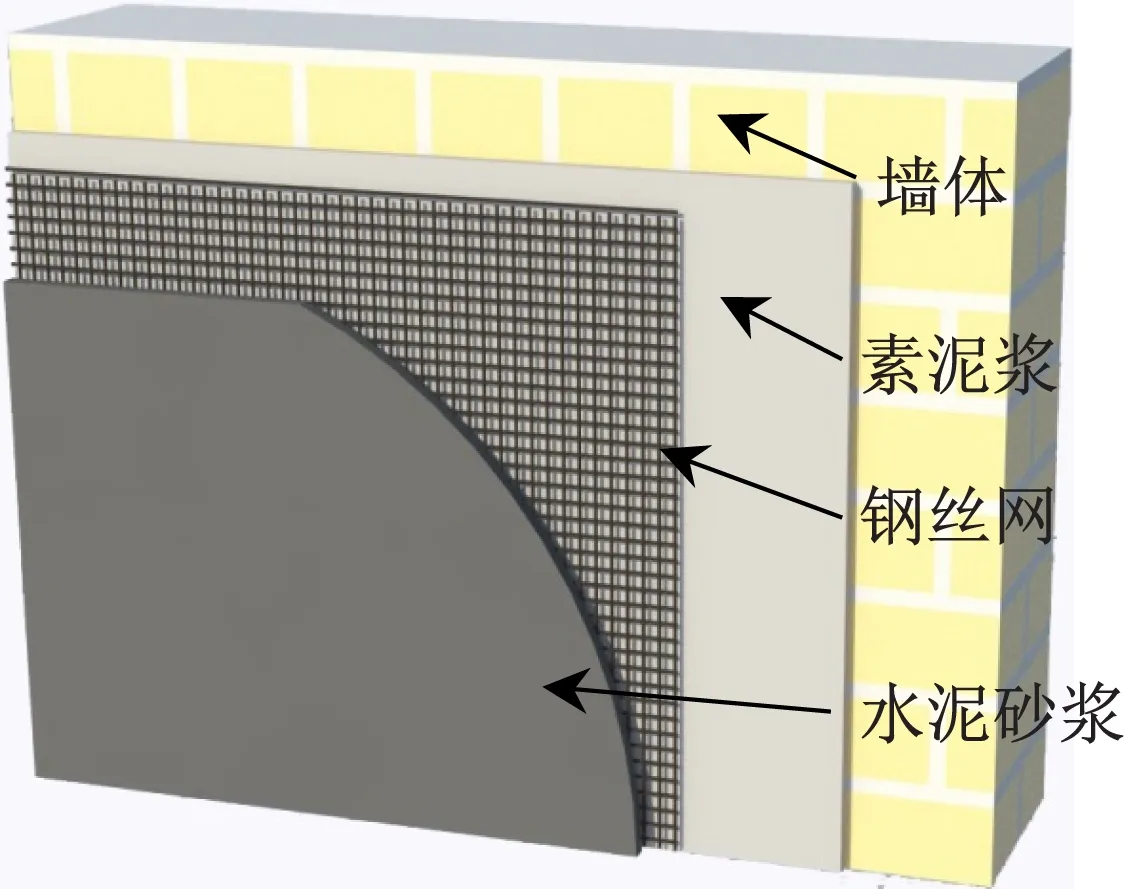

網格加固的好處在于地震嚴重破裂后保持墻體的完整性,防止已經破壞墻壁部分翻倒脫落,造成人員的傷亡。網格的材料種類很多,本文采用鋼絲網并配合水泥砂漿對縱橫墻體角部、較大裂縫處、墻體頂部進行局部加固。在墻體角部、頂部的鋼絲網砂漿形成“弱框架”,對墻體形成一定的約束作用,進而提高墻體承載力、變形能力。縱橫墻處的鋼絲網水泥砂漿增加了拉結作用,房屋的整體性也有所提高。

鋼絲網為鍍鋅點焊式網片,直徑為2 mm,網格間距為25 mm×25 mm,砂漿為M5水泥砂漿。房屋模型的墻體加固示意圖如圖6所示。加固過程為:在縱橫墻連接處的墻體,主要的裂縫位置,用鉆機進行鉆孔(鉆孔未影響墻體強度),并在孔中穿入直徑為2 mm的鐵絲。然后在墻體表面抹一層2 mm厚的泥漿面層,在面層干燥后將鋼絲網片用鐵絲固定在墻體表面,鐵絲與網片采用S型綁扎。最后在鋼絲網表面抹一層水泥砂漿約10 mm,并灑水養護。加固后的模型如圖7所示。

圖6 加固順序的示意圖

圖7 加固后的整體房屋模型

2 修復加固后的試驗現象及結果

加固后的房屋在實驗室內養護1個月后,對房屋模型再次進行單調水平載荷試驗。采用相同的加載制度,觀察加載過程中墻體裂縫的開展情況并記錄相應測點的試驗數據。

2.1 試驗現象及結果

加固后房屋模型墻上觀察到的試驗現象如下:加固后的加載制度與加載速率同未加固房屋一致。在位移加載至9 mm時,墻體無明顯變化,僅聽到些許木頭的聲音以及加載梁位置有少量砂漿掉落(砂漿為了填補加載梁與墻體間的縫隙);當位移加載到18 mm時,后墻與底座之間出現滑移,并有鋼絲被拉斷的聲音;加載至22 mm時,未開洞口的側墻與中墻上的砂漿出現細小豎向裂縫;施加位移至26 mm時,后墻與底座間滑移增大,并伴隨較大的木檁條滑動聲音;加載至30 mm時,中墻梁上砂漿出現較大裂縫,并明顯看到鋼絲網斷開(見圖8),以及后墻未加固的墻體裂縫向下延伸至底座(見圖9);加載至34 mm時發現前墻窗口下未加固的墻體上的裂縫寬度在原有的基礎上增大,以及在右側墻的窗口下沿原部位產生斜向下45°裂縫并隨著荷載增加裂縫向底座方向延伸寬度增大(見圖10);最后在荷載下降到85%后,施加了10 mm級的位移,導致墻體整體與底座分裂,從側面說明了鋼絲網砂漿加固的整體效果較好。

圖8 中墻鋼絲網水泥砂漿斷裂

圖9 后墻未加固墻體裂縫向下延伸

圖10 側墻窗口處斜向下45°裂縫延伸變寬

通過試驗現象以及裂縫開展情況可知,房屋墻體裂縫開展模式是一致的,在加載位置的墻體上原有的水平和斜向上裂縫的基礎上延伸。盡管修復加固前后的房屋模型損傷主要發生在同一面墻體(中墻與后墻),但大部分裂縫并不完全按照原來的路徑開展。觀察到的失效機理表現為在加固界面處或者土坯磚與砂漿界面處。另外,鋼絲網水泥砂漿的強度比較高,故被加固位置內的墻體未觀察到明顯破壞,而且在縱橫墻連接處的砂漿上也未發現明顯裂縫,以及最后房屋與底座脫離,整體被抬起,也從側面說明此種加固方式可以提高整體房屋的整體性。

2.2 力-位移響應

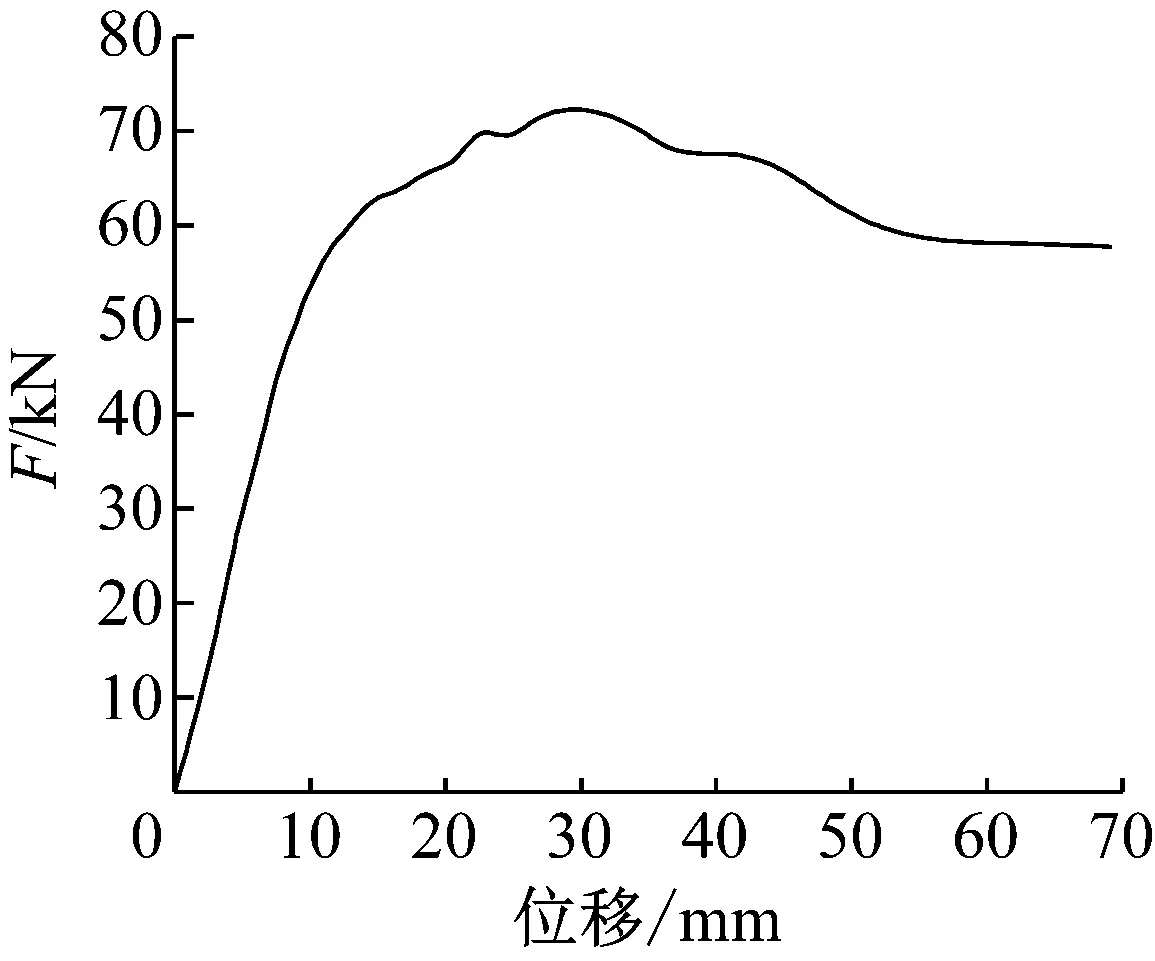

在房屋模型后墻施加單調水平荷載時,記錄每次加載-卸載過程中所施加的力以及墻上記錄的相應位移,得到在相同監測點的力-位移曲線如圖11所示。

根據結構響應和相應的破壞狀態,修復加固后的房屋模型的最大側向荷載能力為72.3 kN。修復加固后的房屋模型剛度退化從8 mm(承載力為48.4 kN)時開始,而在最初的加載測試中,模型表現為線性加載到7.4 mm(承載力為43.7 kN)。另外,通過圖像可以看出,墻體的剛度不僅完全恢復,整個房屋的剛度與彈性變形范圍均有很大的提高,加載過程承載力并沒有發生特別大的下降突變。最后有趣地發生整體房屋被抬起的現象。這種現象表明,此種加固可以很大程度上提高整體性,保證房屋不會倒塌破壞,但是在屋頂木板與墻體間仍然發生著滑移,表明泥漿的黏結效果有待改善。

通過對比修復加固前后的房屋試驗結果,發現剛度和承載力均有較大的提高,甚至有點超乎預想。分析此種結果的原因如下:

(1) 加載梁的改變。由于前期試驗中發現木板作為加載梁時,試驗過程中加載梁發生彎曲變形,不能很好地均勻分布荷載,導致兩個側墻提供的剛度、承載力較小。修復加固后的試驗彌補此缺點換為鋼梁加載。

(2) 鋼絲網水泥砂漿提高了整體性。鋼絲網水泥砂漿在縱橫墻的局部加固以及類似“圈梁”的頂部加固取得顯著的效果。加固后保持了縱橫墻體之間的結構連接,控制了過大的位移,避免了局部倒塌,從而保持了結構的完整性。在一定程度上也削弱了應力集中的較大破壞。即使前期試驗房屋經過嚴重的損壞,加固系統也起到網狀結構的作用。結構未加固周圍分布著裂縫,在門窗開口周圍也出現嚴重損壞,但是在很大程度上防止了拐角處的垂直分離開裂。綜述可知此種加固具有一定的價值和工程參考意義。

3 修復加固前后抗震能力

3.1 評估方法

常用的抗震性能評估的方法有經驗評估法、規范驗證法、靜力彈塑性分析法、能量法、動力彈塑性時程分析法等[14]。本文采用靜力彈塑性分析法,根據結構的荷載-位移曲線、裂縫分布、結構損傷等指標,結合能力譜法得出抗震性能點進而評價土坯房屋的抗震性能。靜力彈塑性分析法[15]的主要步驟為建立結構的能力譜和規范的需求譜,將兩條曲線畫在同一個坐標系中,觀察兩條曲線的交點(性能點)情況。將性能點所對應的位移與相應規范規定的容許值進行對比,判斷結構是否滿足相應的抗震要求,流程如圖12所示。

在計算性能點時,常用的方法利用延性系數或阻尼比進行迭代求解,過程比較繁瑣,計算量較大,故許多學者對其方法進行了改進,并提出了改進的能力譜方法。他們基于等價原則,對彈性需求譜進行折減得到強度折減模型。常用的強度折減模型較多,如Newmark&Hall模型、Vidic,Fajfar&Fischinger模型、卓衛東、范立礎模型等,潘文對眾多模型采用統計平均的辦法,根據基本條件和場地類別的特點。利用分離變量的原理,提出的平均折減系數模型。其計算公式:

圖12 Pushover流程圖

(1)

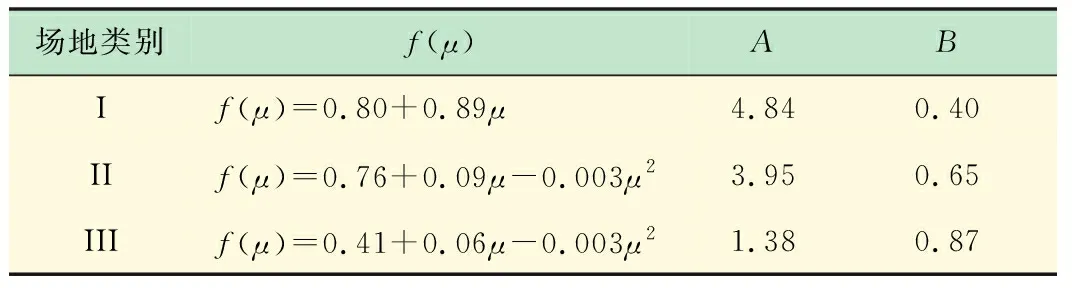

式中:參數A、B的取值見表1;T根據現有的儀器DH5922N動態信號測試分析系統計算而得;位移延性系數μ通過下式求得:

μ=du/dy

(2)

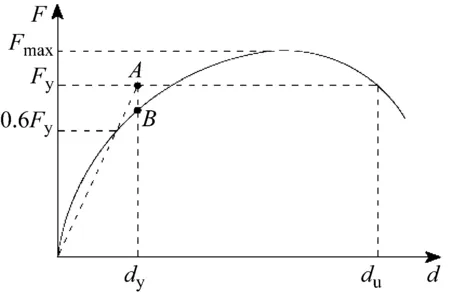

式中:du為試件荷載下降到峰值荷載85%時所應的位移;dy為等效屈服點對應的位移。等效屈服點可以通過作圖法確定,如圖13所示:取Fy=0.85Fmax,沿此處作一條水平線:再經過原點作曲線上水平荷載為0.6Fy時點的割線與水平線交于點A,過點A作橫坐標軸的垂線,與曲線交于點B,點B即為等效屈服點。

表1 參數A、B取值

根據以上方法,可以得到相應的ADRS格式的需求譜。再將折減后需求譜與房屋結構的能力譜繪制于同一個坐標系中,即可得到性能點。性能點所對應的位移即為等效單自由度體系在該地震作用下的譜位移。將得到的譜位移按下式

(3)

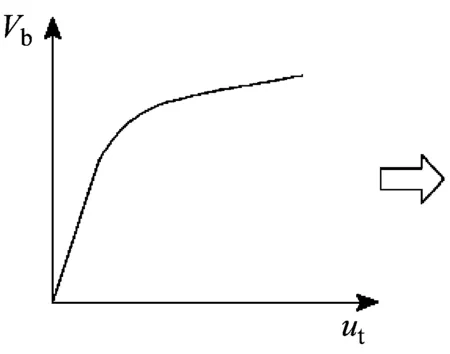

反算出結構的頂點位移,根據原結構的Vb-ut曲線,即可以確定該建筑結構在地震作用下的塑性破壞分布、層間側移角、總側移等指標,用來檢驗評估結構的抗震能力。

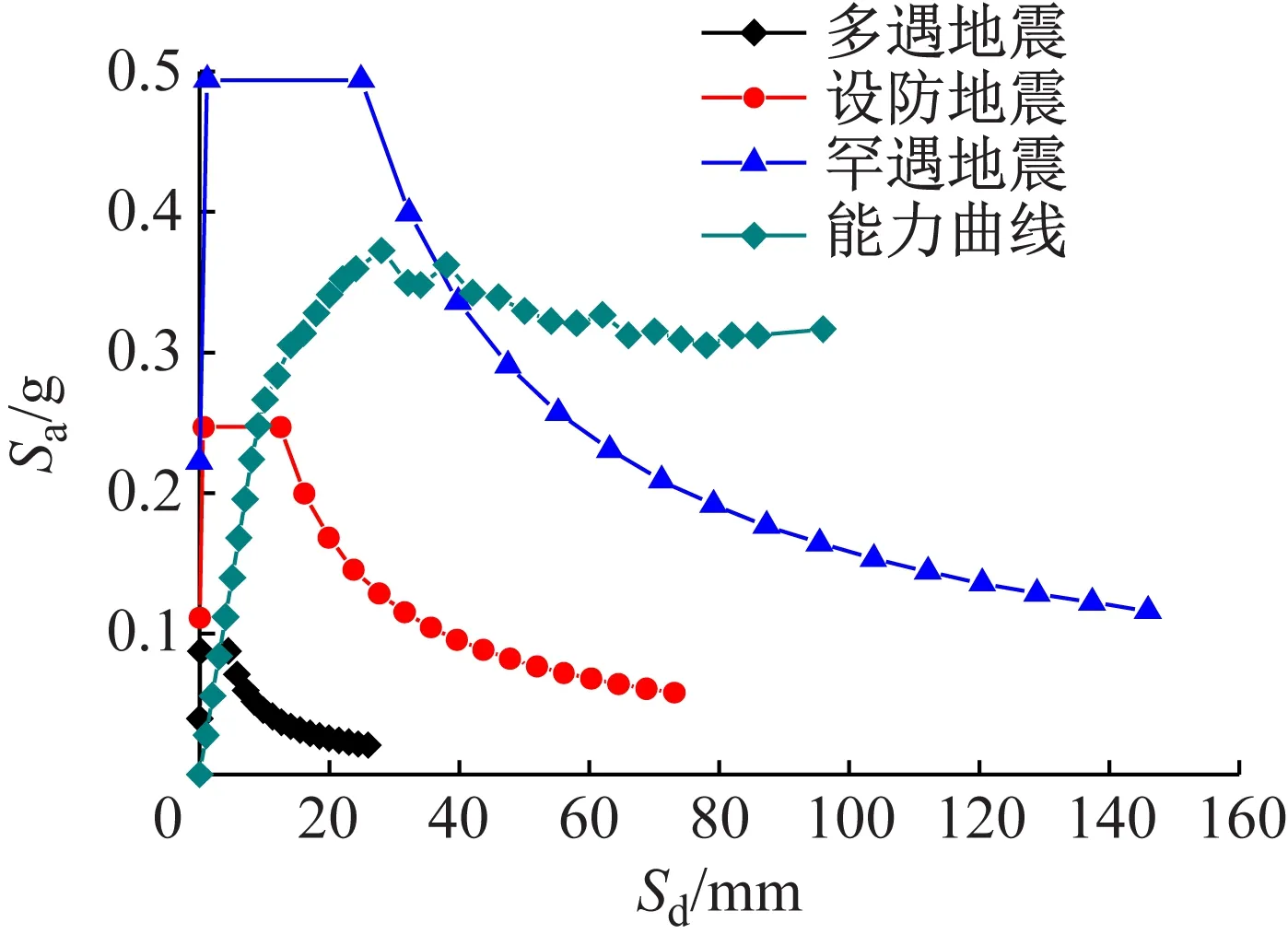

3.2 抗震評估

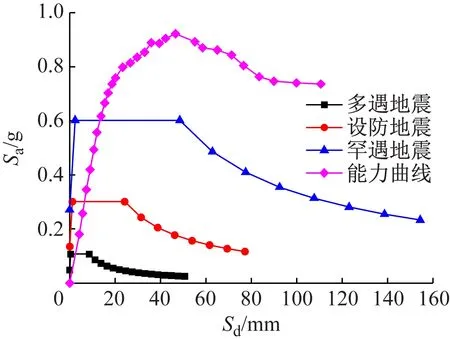

根據《建筑抗震設計規范》(GB50011—2010)知,該工程場地抗震設防烈度為8度,設計地震分組為第3組,場地類別為Ⅱ類場地,特征周期取0.45 s。通過以上方法與公式建立彈塑性需求譜。并根據試驗所得到的房屋Vb-ut曲線,建立能力譜并繪制與同一個坐標系中。修復加固前后房屋模型的能力譜與需求譜曲線如圖14、圖15所示。

圖14 能力譜與需求譜曲線(加固前)

圖15 能力譜與需求譜曲線(加固后)

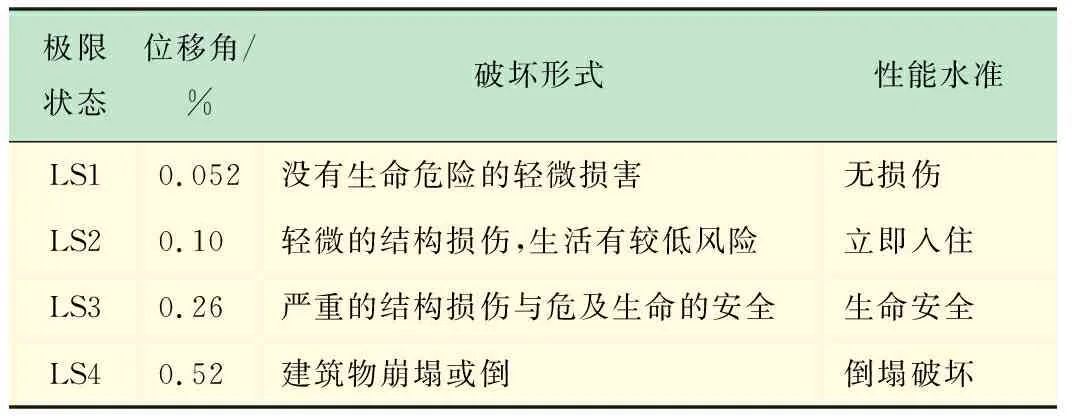

本文參考Tarque通過土坯墻體的試驗結果,給出來了4種極限狀態(LSs)所對應的限值,以及不同情況下的破壞描述等。它可以與土坯建筑的破壞特點結合,用來評估房屋的抗震性能。表2總結了性能水平、損傷狀態,以及對應的限值。

根據上述描述可知,當處于LS3狀態時,此位移角可以被認為是土坯建筑的極限限值。本文得到土坯房屋的位移角如表3所示。

表2 加固前后房屋的頂層位移角與損失狀態

注:括號內的數值為加固后的試驗結果

表3 土坯結構的極限狀態、位移角、破壞狀態和性能水準

由表3可知:該房屋在8度(0.2g)多遇地震作用下,結構頂部的位移角小于0.26%,結構失去大部分剛度和強度,處于中度破壞狀態;在基本設防地震作用下,結構頂部的位移角大于0.52%,結構無法修復,處于倒塌階段。加固修復之后,在基本設防地震作用下,結構頂部的位移角小于0.52%,不至于倒塌造成損失。房屋的整體抗震性能得到很大程度的改善,可以滿足設防烈度的抗震要求。

4 結 論

本文基于Push-over分析原理,對修復加固前后1∶2比例的土坯房屋進行靜力推覆試驗研究,得出以下結論:

(1) 在單調水平荷載作用下,房屋模型的整體側向強度主要取決于平面內單元的響應。破壞機理為砌塊和砂漿之間的黏合不充分,縱橫墻的弱連接,屋頂與墻體未很好的協同工作以及力不能均勻地傳遞。

(2) 鋼絲網水泥砂漿對建筑物初始剛度和側向強度有顯著恢復效果。對縱橫墻連接處雙面加固后,可以使荷載更好的傳遞,土坯房屋的整體性、承載力得到提高,進而提高其抗震能力。如果在修筑房屋時加固可以有效地減少房屋災難性的倒塌破壞。

(3) 在8度(0.2 g)多遇地震作用下,素土坯房屋結構處于中度破壞狀態;修復加固后的房屋結構,可以滿足設防烈度的抗震要求,減少一定的損失。

(4) 鋼絲網水泥砂漿加固土坯房屋具有很好的網狀作用,較好地限制了縱橫墻的分裂以及豎向裂縫的開展,但是可能需要增加額外的加固措施(增加圈梁、加強墻體與屋頂的連接)來增加隔膜的作用。