青海省海北州新型城鎮化創新治理機制的思考

高 婷

(青海師范大學,青海 西寧 810000)

一、海北州新型城鎮化創新社會治理的重要性及特殊性

青海省海北州是一個多民族交融的雜居地,也是青海省重要生態功能區和民族團結示范區,在維護社會穩定、維護生態安全和自然資源儲備等方面具有重要的戰略地位。新型城鎮化背景下提高海北社會治理水平,創新社會治理機制,全面推進新海北建設,維護社會和諧,確保人民生活充裕穩定,對海北而言十分重要。

(一)創新治理機制是海北新型城鎮化發展的客觀要求

新型城鎮化與傳統城鎮化有很大不同,它包含現代社會的諸多方面,是一項艱巨而復雜的系統工程。創新社會治理不僅是海北新型城鎮化發展的客觀要求,也是現代城鎮化建設的重要引擎。十九大報告中指出要以機制體制創新推動新型城鎮化建設,在新型城鎮化背景下倡導新發展理念,既是在新時代背景下進行“鄉村振興戰略”的重要舉措之一,也是促進產城融合的重要手段之一。

十八大以來,人民已經初步跨越了溫飽線,利益訴求不僅擴展到經濟領域,也延伸到了文化、政治和社會領域,在城鎮人口高密度、多樣化、大規模的社會里,人口的多元分化勢必引起不同群體之間的利益差異和沖突,如果不能有效滿足人民需求并及時解決社會矛盾,城鎮化社會治理就無法實現。同時,海北農牧區外出務工人員的增加使得牧區逐漸呈現“空心狀態”,農牧區人口結構的變化帶動城鄉差距進一步擴大,農村牧區留守兒童和老人在城鎮化進程中成為新的社會群體并出現新的社會問題。因此,如何創新社會治理機制,發揮社會治理體系的效用最大化是城鎮化進程中的客觀要求。

(二)創新治理機制是海北新型城鎮化建設的重要引擎

隨著新型城鎮化的發展和社會轉型的加劇,人民群眾利益訴求和價值觀念逐漸多元化,這在豐富居民生活的同時也會帶來不可避免的社會問題和社會風險,而解決和化解這些問題及風險離不開創新治理機制的升級完善。創新治理機制越是嚴謹,新型城鎮化面臨的問題和風險就越小,城鎮化發展的社會環境就越良好,創新治理機制優化升級越順利,新型城鎮化進程也就越深入。與傳統城鎮化相比,新型城鎮化不再是簡單的土地、人口或是地理空間的城鎮化,而是一項涉及土地流轉、農民權益保障、農民市民化、配套制度和相關產業支撐、基本公共服務均等化等方面的系統性工程。因此,打造新海北不應再沿襲傳統的管控治理模式,即以“維穩”為社會治理的唯一目標,而是遵循以人為本的新型城鎮化建設思路,實現民生改善、權利保障和秩序維護三大目標的統一。

(三)創新社會治理是實現海北長治久安的重要途徑

2015年12月,國家民委經過考核驗收,決定命名海北藏族自治州為“全國民族團結進步創建活動示范州”。這一民族工作新格局的背后,是海北州委州政府不斷努力和大膽實踐的成果。在大力創建民族團結示范州、全力推進民族團結進步事業的五年內,州委州政府高度重視創新治理機制問題,在形成適應藏區特點的創新治理機制方面進行了卓有成效的探索。特別是近年來,海北經濟發展平穩,穩中有進,發展勢頭良好,但同時也面臨著維護社會和諧穩定的一系列新情況、新問題,隨著藏區人民的知識結構的優化和人口的流動性的不斷增強,原有的城鎮化治理體制明顯滯后于州級經濟發展,創新治理機制正面臨著新的壓力和挑戰,這也意味著群眾對政府創新治理與服務的要求越來越高。因此,創新社會治理是實現海北長治久安的重要途徑。

二、海北州新型城鎮化發展過程中的主要問題

(一)城鎮化水平偏低

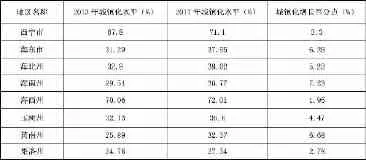

近年來,海北州加快產業集聚與城鎮、鄉鎮集中連片改造建設力度,積極構建大城鎮格局,提倡以工帶農、以工促農,帶動農村勞動力向城鎮遷移并促進二、三產業轉移,大力實施城鄉一體化,實現勞動力人口向城鎮聚集的進程加快。據省統計局核定反饋的常住人口顯示:2017年末海北州常住人口28.3萬人,其中,城鎮常住人口10.76萬人,占總人口比重的38.02%,較上年增加了1.60個百分點,城鎮化進程平穩發展。2017年末在青海六州及西寧、海東地區的比較中(如表1所示)可以看出,從2013年至2017年這五年間,與其他州市相較,海北州城鎮化率增長相對較快,從之前的低速發展邁入中速發展的行列,成績顯著。但仍值得注意的是,截止2017年,海北州城鎮化水平仍低于平均水平(44.02%)6個百分點,與西寧市、海西州相比還有很大的差距。

表1 青海省各地區城鎮化水平

(二)城鎮化發展的經濟結構矛盾突出

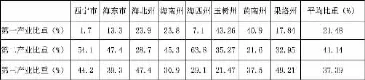

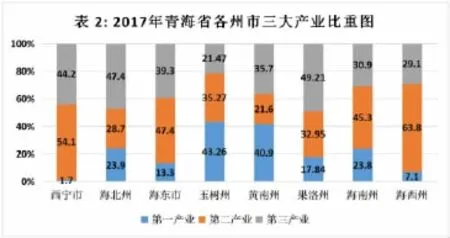

海北州城鎮化發展過程中的經濟結構矛盾主要體現在兩個方面:一是從三大產業產值結構來看,與全省其他州市相比(如表2所示),海北州第一產業產值比重和第三產業產值比重均高于全省平均水平,第二產業產值比低高于全省平均。從三次產業構成看,第一產業產值比重高于全省平均水平2.42個百分點,第二產業產值比重低于全省平均水平12.44個百分點,第三產業產值比重高于全省平均水平10.01個百分點。與全省相比,海北州產業層次呈中上水平,近年來海北生態紅色旅游發展勢頭較好,但經濟發展仍比較依賴農業,第二、三產業上升的空間仍然很大。

2016年青海省各州市三大產業比重

二是從就業結構看,據省統計年鑒數據顯示,與全省相比海北州第一產業就業比重高于全省平均水平3.1個百分點,第二產業就業比重低于全國平均水平5.4個百分點,第三產業就業比重低于全省平均水平7.3個百分點。結合第三產業產值來看,第三產業就業人數與產值不匹配,還需要在今后的發展中著力提高三大產業勞動力結構水平,以產業結構的升級帶動城鎮化水平的提升。

(三)城鎮集聚效應較弱

因地域及發展規模的限制,海北州城鎮的集聚效應不強。主要有以下特征:一是海北州城鎮的平均人口規模偏小,2017年,海北州平均每個縣非農業人口規模為7.08萬人,無法在數量上形成優勢。二是海北州鄉鎮企業、勞動力市場及特色產業紐帶作用不強,近年來海北州中小企業發展迅速,成績喜人,但各企業之間缺乏合作平臺,電商等現代科技的輔助并沒有助力形成一體化規模,發展較為零散,不能為農業人口提供更多的就業崗位,在一定意義上限制了新型城鎮化的發展。

三、海北州新型城鎮化發展過程中的對策建議

為深入落實《國務院關于深入推進新型城鎮化建設的若干意見》,加快推進青海特色新型城鎮化持續健康發展的要求,以及十九大會提出的創新城鎮化治理體制精神,結合海北州創新治理面臨的形勢,對新型城鎮化進程中海北創新治理機制提出對策建議。

(一)深入推進戶籍制度改革

十九大報告指出,以城市群為主體構建大中小城市和小城鎮協調發展的城鎮格局,加快農業轉移人口市民化。在這一大背景下,海北應在土地資源集約高效配置的前提下,把握機遇,因勢利導,積極推進以人為本的新型城鎮化。海北注重推進“人的城鎮化”,首先要積極落實和深化戶籍制度改革,積極促進有能力在城鎮穩定就業和生活的常住人口有序實現市民化。要根據縣域和藏區的不同因地制宜,繼續完善城鎮戶口遷移政策,為戶籍制度改革創造良好環境。同時要進一步加強海北州精神文明建設和文化建設,切實增強城鎮居民的認同感和歸屬感,推進戶籍制度改革政策措施卓有成效。

(二)大力保障流動人口利益

大力保障流動人口合法利益是新型城鎮化發展的重要舉措,一方面,要保障流動人口的土地承包權、宅基地使用權、集體收益等分配權落到實處,確保失地的流動人口、非農業人口能夠得到及時合理的補償,保障進其集體收益分配權。同時要在州域范圍內,為失地農民建立基本養老保險制度以及最低生活保障制度,為其增立一定數量的就業崗位和提供必要的就業安置保障體系。

(三)多措并舉推動城鄉融合

一是構建現代交通體系以期降低交通物流成本,為居民提供便利,減少時間和資本投入,為第三產業發展打下良好基礎。二是不斷加強城鎮特色產業品牌建設,大力推進品牌營銷宣傳工作,擴大海北特色產業輻射范圍。三是加強農村自身城鎮化建設,對四縣農村進行舊村改造,實現其城鎮化推進的演變歷程。

在新型城鎮化建設的道路上海北州雖然已取得了一定成績,但推進新型城鎮化創新治理機制仍然任重道遠。新型城鎮化是現代化建設的必由之路,對決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利有著重大而深遠的意義。