保留左結腸動脈應用于腹腔鏡低位直腸前切術的臨床研究

李加洲

(江蘇省沐陽縣中心醫院普外科,江蘇 沐陽 223600)

現階段,飲食結構的改變與生活水平的提升,使得罹患直腸癌的病患連年增多,當中尤以低位直腸癌最為常見,而手術則是本病的一種重要治療手段[1]。腹腔鏡直腸癌切除術具有瘢痕小、疼痛輕、并發癥少及創傷小等特點,在治療直腸癌中具有非常高的應用價值[2]。與傳統的開放手術相同,腹腔鏡直腸癌前切術需要嚴格遵循“全直腸系膜切除[3]”這一原則,但人們對于腸系膜下動脈結扎依舊存在有爭議,其中比較常見的兩種處理方式是:保留左結腸動脈以及不保留左結腸動脈。對此,本文將重點分析保留左結腸動脈在腹腔鏡低位直腸前切術中的應用價值,現報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料:選取2015年2月~2017年9月本院接診且行腹腔鏡低位直腸前切術治療的低位直腸癌病患58例,根據奇偶數字分組法將之隨機分成兩組:試驗組、對照組各29例。其中,試驗組男17例,女12例;年齡36~78歲,平均(61.8±5.2)歲。對照組男16例,女13例;年齡37~79歲,平均(61.2±5.4)歲。患者均經術前腸鏡等檢查確診符合低位直腸癌診斷標準[4],臨床資料完整,依從性良好,有手術適應證,簽署知情同意書,符合倫理道德。比較各組的年齡等基線資料,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2排除標準[5]:①術前腸梗阻者;②術前CT或者MRI檢查提示腹腔廣泛轉移與腫瘤侵犯鄰近臟器者;③腸穿孔者;④術前接受過新輔助放化療治療者;⑤有手術禁忌證者;⑥依從性較差者;⑦術后病理明確診斷為非腺癌者;⑧危重癥者;⑨未簽署知情同意書者。

1.3方法:兩組都實施腹腔鏡低位直腸前切術治療,詳細如下:全身麻醉成功后,指導患者取頭低足高右傾30°大字位,并按要求建立起二氧化碳氣腹,控制氣腹壓在12~15 mm Hg(1 mm Hg=0.133 3 kPa)范圍之內,然后再對患者的腹腔進行全面探查。將乙狀結腸系膜和后腹膜兩者間的黃白色交界部位充分顯露,經中央入路對后腹膜進行規范化打開,并經toldt′s間隙朝患者的頭側進行有效的解剖,并對腸系膜下動脈的走行進行仔細的辨認,直到其根部為止。對全直腸系膜進行規范化的解剖,并對根部的淋巴結組織進行徹底清掃。對照組不保留左結腸動脈,于全直腸系膜根部進行結扎,并將血管切斷。而試驗組則保留左結腸動脈。首先,將全直腸系膜的血管鞘規范化的打開,并經腸系膜下動脈對左結腸動脈進行尋找,待找到后將之充分顯露,并對其周圍的淋巴結進行徹底清掃,使之骨骼化,于左結腸動脈分叉下方約1 cm的部位,對腸系膜下動脈進行有效切斷。繼續朝頭側對腸系膜下靜脈進行分離解剖,然后再對其周圍的淋巴結和脂肪組織進行徹底的清掃,直到胰腺下緣為止。經左結腸動脈降支,對乙狀結腸系膜進行裁剪,注意操作時需要對邊緣血管弓進行保留。距腫塊下方>2 cm的部位,利用切割閉合器對腸管進行切斷。選擇左下腹位置作一經腹直肌輔助切口,將腸管拉出,并于腫塊上緣的適當位置處將腫瘤和周圍腸管進行規范化切除。于無張力狀態下,利用吻合器做端端吻合操作,并對消化道進行重建。手術結束前,于患者的吻合口處按要求留置引流管,同時留置肛管。術后,所有患者都實施常規抗感染治療。

1.4評價指標:記錄兩組的手術情況,包括:手術用時,術中清掃腸系膜淋巴結數量,回腸造口率,術中出血量。統計兩組發生術后吻合口漏的患者例數,并經綜合分析后作出比較。其中,吻合口漏的診斷標準為:①腸鏡/CT檢查表明腸壁不連續亦或者是吻合口周圍積液、積氣;②腹腔內或者骶前引流液為腸內容物;③再次手術明確為吻合口裂開;④消化道造影檢查提示造影劑從引流管流出亦或者是從吻合口處流入腹腔當中。若患者有上述任何1種情況,即可判定為吻合口漏。

2 結果

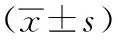

2.1手術情況評價:試驗組的手術用時、腸系膜淋巴結清掃數量以及術中出血量和對照組比較,差異無統計學意義(P>0.05)。試驗組的回腸造口率為0,明顯低于對照組的6.9%,組間差異顯著,有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2吻合口漏發生率評價:試驗組中無一例患者在術后發生吻合口漏,發生率為0;對照組中術后有3例患者發生吻合口漏,占總比例的10.34%。與對照組作比較,試驗組的術后吻合口漏發生率更低,組間差異顯著,有統計學意義(χ2=17.143 5,P<0.05)。

表1兩組手術情況的對比分析表

組別例數手術用時(x±s,min)腸系膜淋巴結清掃數量(x±s,枚)術中出血量(x±s,ml)回腸造口[例(%)]試驗組29135.4±27.612.1±2.981.5±19.40對照組29129.8±38.212.4±2.773.1±21.82(6.9)t/χ2值0.639 90.407 71.550 17.146 6P值0.524 80.685 00.126 80.007 5

3 討論

現階段,臨床醫師在對患者施以低位直腸前切術治療之時,對于是否需要保留左結腸動脈依舊存在有一定的爭議[6]。相關資料中有記載,不保留左結腸動脈時,處理腸系膜下動脈根部的血管,操作十分方便,不僅能對結腸進行有效的松懈,同時還能對左結腸動脈根部的淋巴結進行整塊的清除。其中,腸系膜下動脈根部的淋巴結起始于腸系膜下動脈,并止于左結腸動脈的起始部,是介于這兩者之間的淋巴結,乃直腸癌淋巴結引流的第三站淋巴結,同時也是直腸癌轉移的一個重要途徑[7]。腸系膜下動脈根部的淋巴結發生轉移的幾率會隨著患者腫瘤浸潤深度的增加逐漸升高。相關研究中,對直腸癌和乙狀結腸癌手術中是否需要進行腸系膜下動脈結扎處理的資料進行綜合分析。與低位結扎相比,高位結扎腸系膜下動脈可顯著提高患者術后5年內的生存率[8]。若在高位結扎腸系膜下動脈之時,不對左結腸動脈進行有效的保留,將會對患者的乙狀結腸和結腸遠端的血運循環造成較大的影響。針對吻合薄弱或是吻合缺如的病患,若在術中不對其左結腸動脈進行保留,患者發生近端腸管血運障礙的幾率將會顯著增加。

在吻合口漏的多種誘發因素當中,吻合口血運下降比較常見[9],而吻合口漏則是低位直腸前切術后患者比較容易發生的一種并發癥。其發生率在0.5%~30%的范圍之內,特別是在腹腔鏡和開腹手術之后,患者發生該并發癥的幾率更高[10]。因吻合口漏的發生能提高患者死亡的風險,所以,臨床需要加強對該并發癥進行防治的力度。此外,也有報道稱,腫瘤分期過晚、吻合口張力過大及腫瘤位置過低等因素都是患者在術后發生吻合口漏的常見誘發因素。于低位直腸前切術中,需要做好腸道的重建工作,保證近端腸管自然下垂無張力以及末端血運良好等,針對存在高危風險的病患,在術中需要對其末端回腸造口進行有效的保護,并對吻合口進行曠置,能顯著降低其術后發生吻合口漏的風險。

與傳統的開腹術式相比,腹腔鏡低位直腸前切術在臨床上更具有應用優勢,如視野更加清晰,能夠充分顯露血管的走行,有助于避免損傷病灶周圍的組織器官,減少手術創傷。近年來,隨著腹腔鏡技術的進一步提高,臨床醫師在對患者的腸系膜下動脈及其分支進行解剖時,需對左結腸動脈進行保留,并通過及時清除腸系膜下動脈起始部和左結腸動脈這兩者之間的淋巴結,就能實現對腸系膜下動脈根部區域中的淋巴結進行徹底清掃的效果。此研究結果表明,試驗組的術中出血量、腸系膜淋巴結清掃數量以及手術用時和對照組比較,差異無統計學意義(P>0.05);試驗組的術后吻合口漏發生率為0,明顯低于對照組的10.34%,組間差異顯著,有統計學意義(P<0.05);并且,試驗組的回腸造口率也明顯比對照組低,組間差異顯著,有統計學意義(P<0.05)。提示,保留左結腸動脈,可有效減少腹腔鏡低位直腸前切術病患在術后發生吻合口漏并發癥的風險。

總之,于腹腔鏡低位直腸前切術中對患者的左結腸動脈進行有效的保留,可確保其吻合口的血運,降低術后發生吻合口漏的幾率,安全有效。