崇明生態島生態環境評價及指標優化分析

蘇敬華

(上海市環境科學研究院,上海 200233)

崇明島具有良好的生態環境、豐富的土地空間、多樣化的自然生物資源等優勢,是21世紀上海可持續發展的重要戰略空間,對長三角、長江流域乃至全國的生態環境和生態安全具有重要的意義。隨著上海長江隧橋工程的正式通車以及越江設施的加快完善,為崇明島帶來巨大發展機遇,但也給生態環境保護、發展方式轉變等帶來新的考驗[1-3]。為合理規范生態島建設行為,有效把握生態島建設進程,2010年上海市政府發布了《崇明生態島建設綱要(2010—2020年)》,明確提出在崇明生態島建設過程中,要把生態保護和環境建設放在更加突出的位置,并要求做好生態環境的預警監測和跟蹤評估工作[4]。為此,上海市環保局會同市規土局、市水務局、市綠化市容局、市發改委和崇明區環保局等部門共同編制了《崇明島生態環境預警監測評估方案》,以實現對崇明生態島建設過程的跟蹤監測、科學評估和預警預報,及時反映崇明生態島建設的基本情況和工作進程,以保障生態島建設重點行動的順利實施。

崇明世界級生態島建設是一個長期、動態發展的過程,近期崇明內外部環境快速變化,給生態島建設提出了更高標準和要求,因此其發展目標的設定與建設成效的考量應體現動態優化,以保持其前瞻性和先進性[5]。本文先從崇明島生態環境質量現狀入手,再依據生態環境指標體系對近幾年的環境狀況進行分析,最后在此基礎上對指標進行優化研究,更好地體現崇明生態島建設的新內涵和新價值,對崇明生態島建設水平和質量的提升也具有積極作用,為崇明生態島建設成就提供系統、可靠的科學評估結果和依據,對促進上海可持續發展具有重大意義。

1 材料與方法

1.1 研究區域生態環境概況

崇明島堅持將生態保護、恢復和重建放在優先突出位置,以“生態型現代化”的發展建設模式,不斷強化生態環境建設基礎能力,形成了全覆蓋的監管網絡[6-7]。此外,崇明在有效控制建設用地比例的同時,其生態格局不斷優化,生態價值逐步提升,以“水、土、林、灘”為重點的生態系統保育工作取得了顯著的成效。

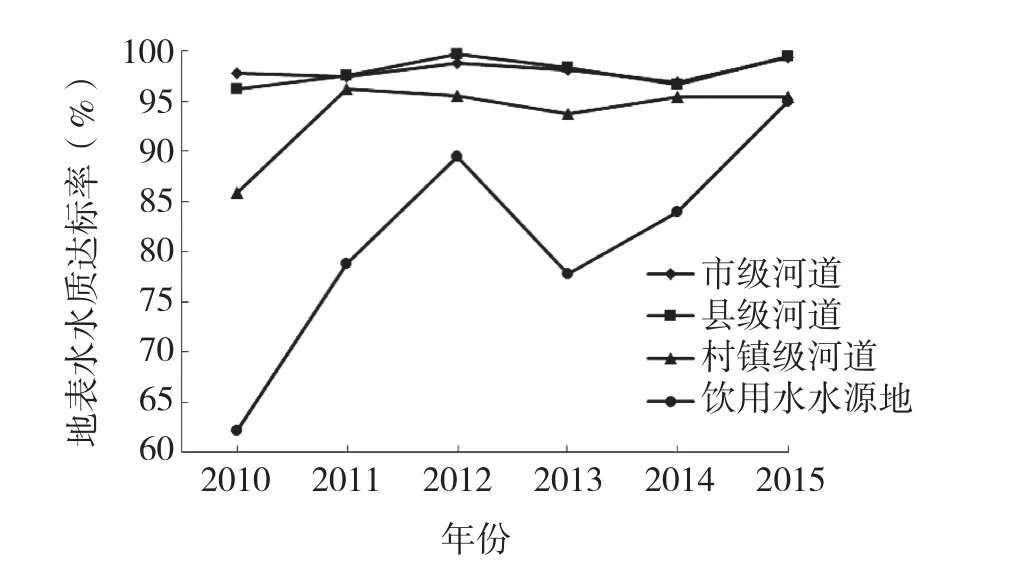

1.1.1 環境質量現狀 (1)地表水。崇明島地表水環境質量總體穩定,18個骨干河道監測點位以及3個鎮村級河道監測點位的各項水質監測指標年平均值均基本保持國家Ⅲ類功能要求。此外,隨著飲用水集約化工作的推進,飲用水水源地水質達標率有了質的飛躍,2015年崇明島飲用水源地總體水質達標率達到95%以上(圖1)。

圖1 2010—2015年崇明島水環境質量

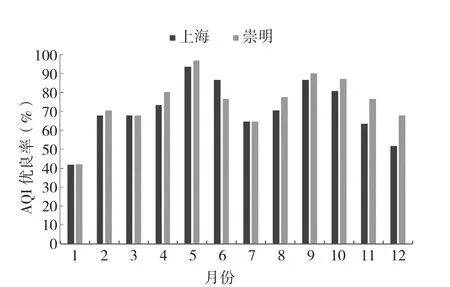

(2)空氣。從環境空氣質量來看,盡管總體上呈區域趨同的趨勢,但崇明的環境空氣質量持續優于全市平均水平,2015年崇明全年空氣質量指數(Air Quality Index,AQI)優良率為74.8%,而上海市平均水平為70.7%(圖2)。

圖2 2015年崇明島及上海的AQI比較

(3)噪聲。崇明功能區環境噪聲均達到相關功能區標準,但道路交通噪聲由于隧橋車流量的不斷上升,夜間超標現象有上升趨勢。

(4)土壤。崇明島耕地面積占島域總面積50%左右,基本保持農耕經濟特征,是上海農產品的主要生產區。2015年根據農田土壤環境質量調查結果,崇明農田土壤內梅羅指數小于0.7,屬清潔狀態,農田土壤環境質量總體處于較好水平。

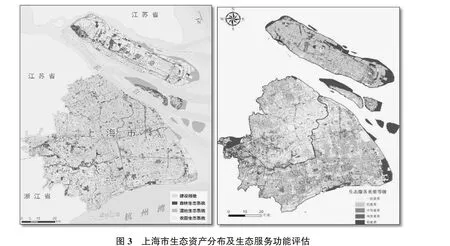

1.1.2 生態服務功能 崇明島是上海市重要生態空間,主要包括林地生態系統、農田生態系統、淡水濕地生態系統以及灘涂濕地生態系統。其中,農田與淡水濕地生態系統面積占上海的比例均超過30%,為全市提供了農產品供給、氣候調節、水源涵養、土壤保育、生物多樣性保護、景觀生態等一系列重要的生態服務功能,且其重要性不斷增加,已成為城市重要的生態安全屏障。經初步估算,崇明島以不足上海市20%的國土面積,提供了約40%的生態資產(實物量)和約50%的生態服務功能(圖3)。

1.2 研究方法

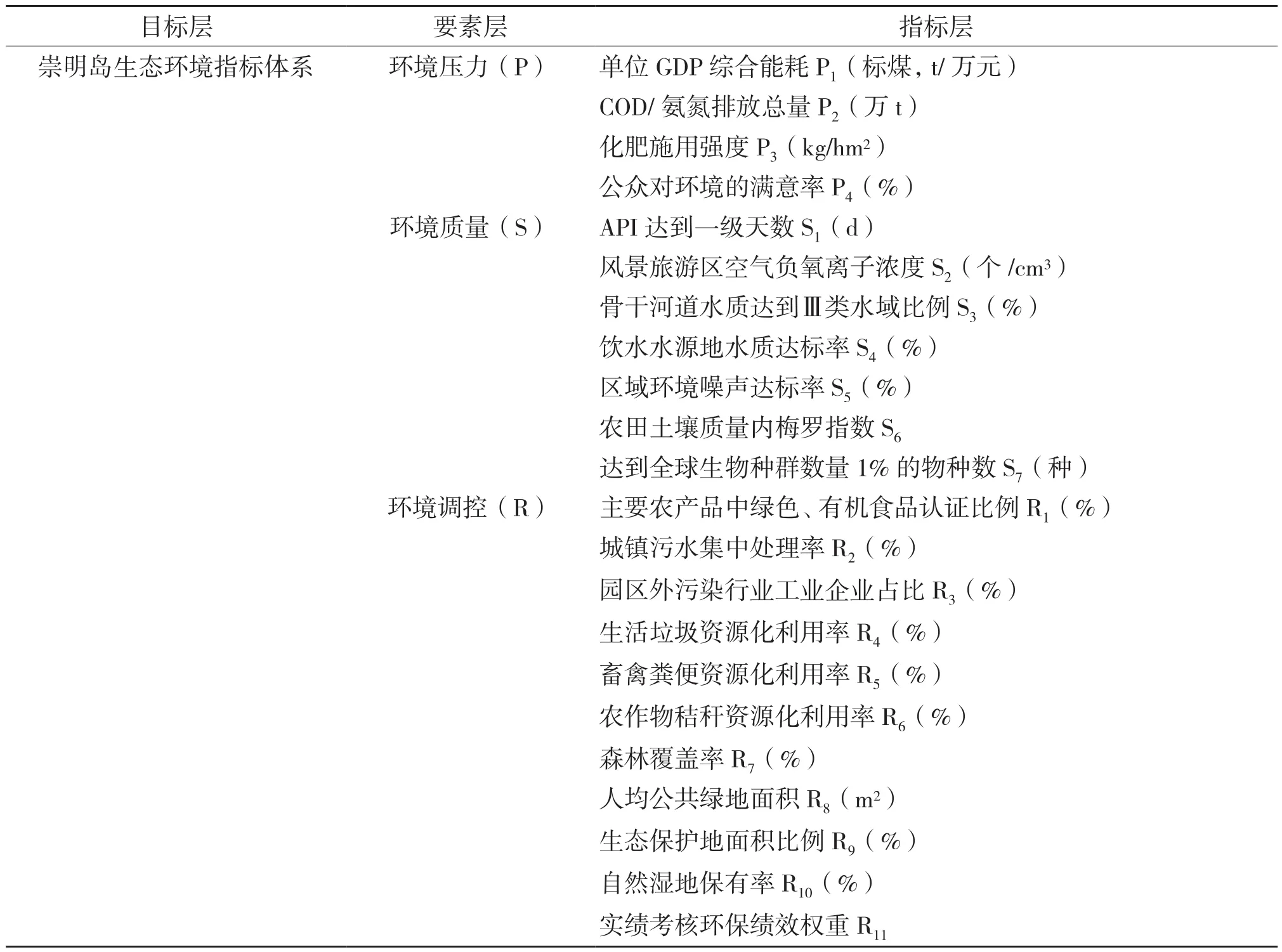

1.2.1 指標體系構建 參考國內外專家、學者的研究成果[8-14],本研究基于“壓力-狀態-響應(P-S-R)”模型建立崇明島生態環境指標體系,該模型著眼于人類與環境之間的相互作用,將環境指標進行分類,從而系統地展現指標之間的關系[15]。結合崇明島生態環境現狀,并遵循科學性、代表性、系統性、層次性和可操作性原則[16],按遞階層次構建評價指標體系,主要分為3個層次,分別為目標層、要素層和指標層:目標層呈現崇明生態島生態環境的綜合狀態;要素層呈現崇明生態島生態環境的要素構成,即評價維度,設置環境壓力指標(P)、環境質量指標(S)、環境調控指標(R),分別對應于壓力、狀態、響應3個評價維度;指標層則是對各要素層的具體內容進行細節呈現[8,11]。最終形成1目標3要素22項評價指標的崇明生態島生態環境指標體系,具體框架內容見表1。

1.2.2 評價方法 (1)評價指標歸一化處理(三級指數)。根據指標現狀值、最差值與最優值,逐項對指標進行數據歸一化處理,計算得出指標歸一化值,并作為三級指標指數。

式中,C為每個三級指標的歸一化值,若C>1,則令C=1,若C<1,則令C=0;Rg為三級指標的最優值,即《崇明生態島建設綱要(2010—2020年)》公布的崇明生態島建設指標2020年目標值;Rb為三級指標的最差值,按照生態島建設最低可接受的原則確定;Rn為三級指標的現狀值。

表1 崇明島生態環境指標體系框架

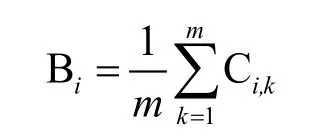

(2)要素層指數(二級指數)。分別對三級指標指數進行算術平均,計算得到3個要素的二級指數。二級指數包括環境壓力指數、環境質量指數和環境調控指數。其中,環境壓力指數表示生態環境對人類和社會經濟活動的承載能力,指數越大,說明環境容載能力越高,環境壓力越小;環境質量指數表示生態環境與資源環境質量情況,指數越高,說明生態環境質量越好;環境調控指數表示政策法規管理措施的響應程度,指數越高,說明環境調控水平越高。

式中,m為二級指標個數,Bi為二級指標指數值,Ci,k為第i個二級指標領域下的三級指標歸一化值。

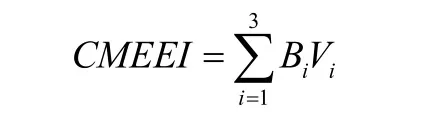

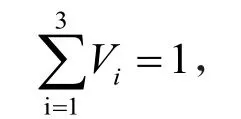

(3)崇明生態環境指數(CMEEI,一級指數)。對各要素層指數按權重進行計算,得到崇明生態環境指數。該指數綜合反映了崇明生態島建設總體進程和建設水平,指數越高,說明距離生態島理想目標值越接近。

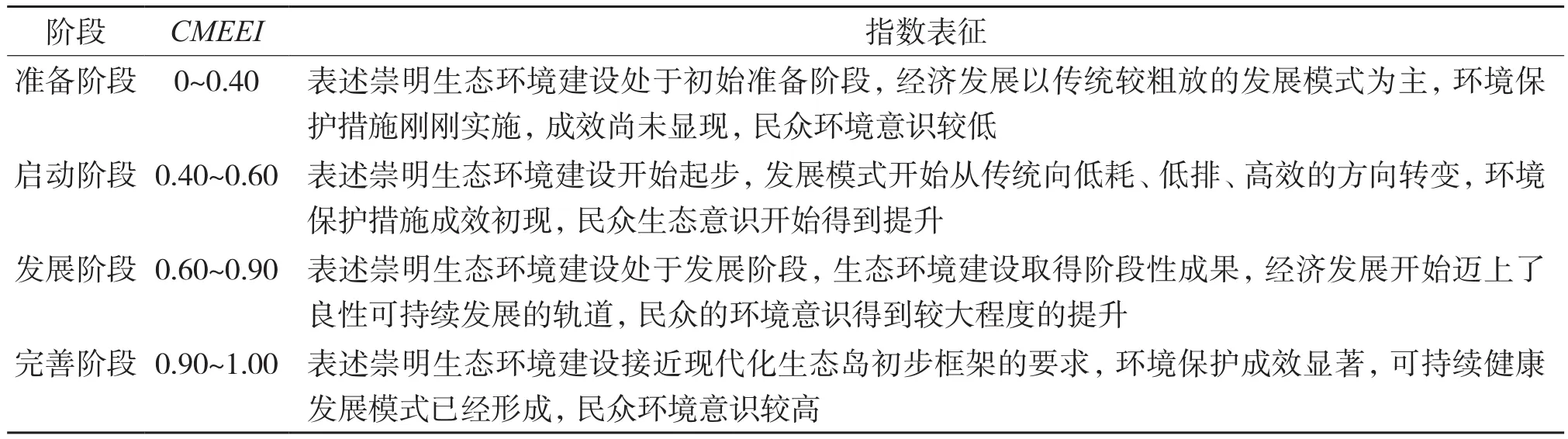

表2 崇明島生態環境指數分級標準

2 結果與分析

2.1 崇明島生態環境指數分析

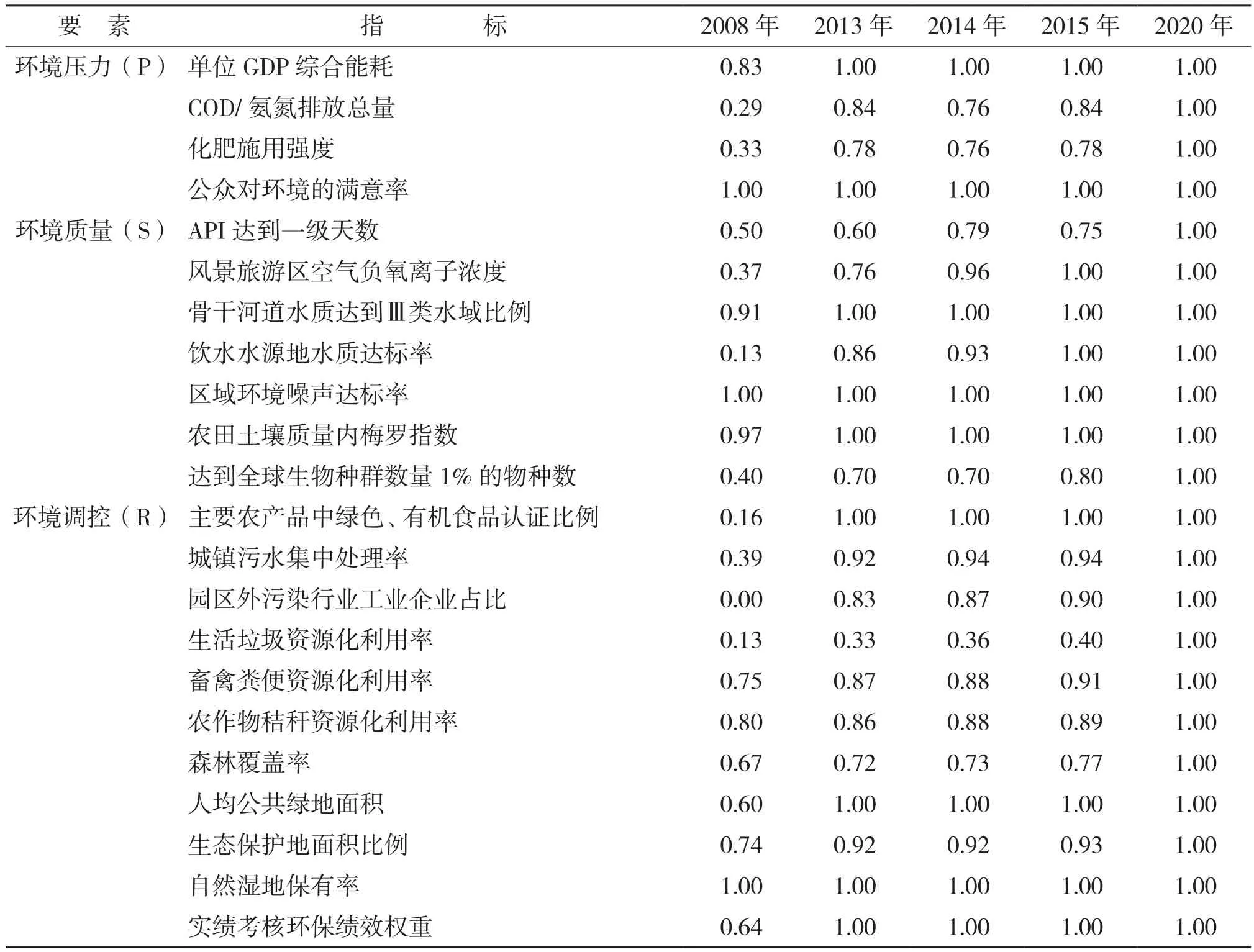

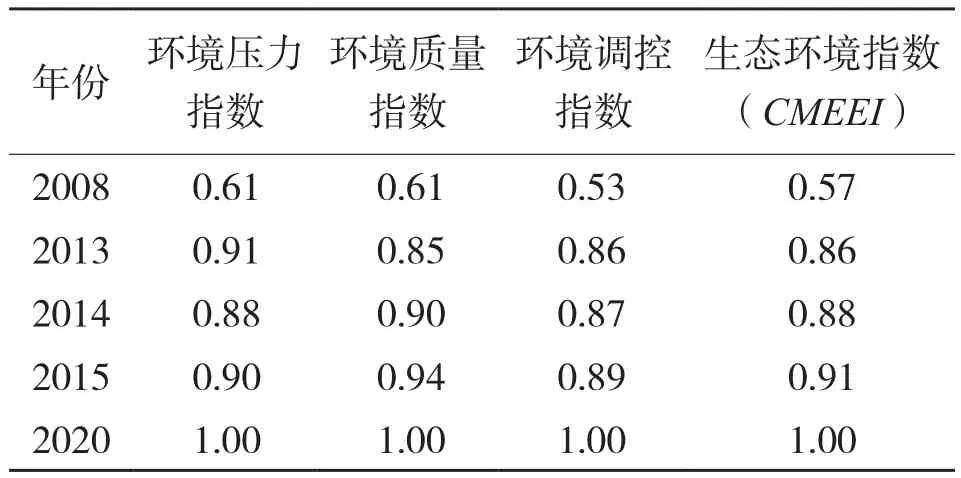

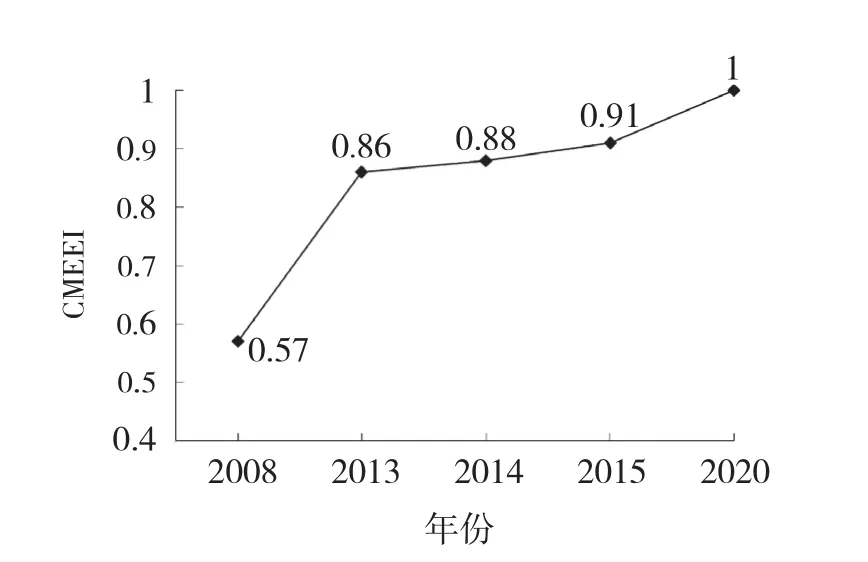

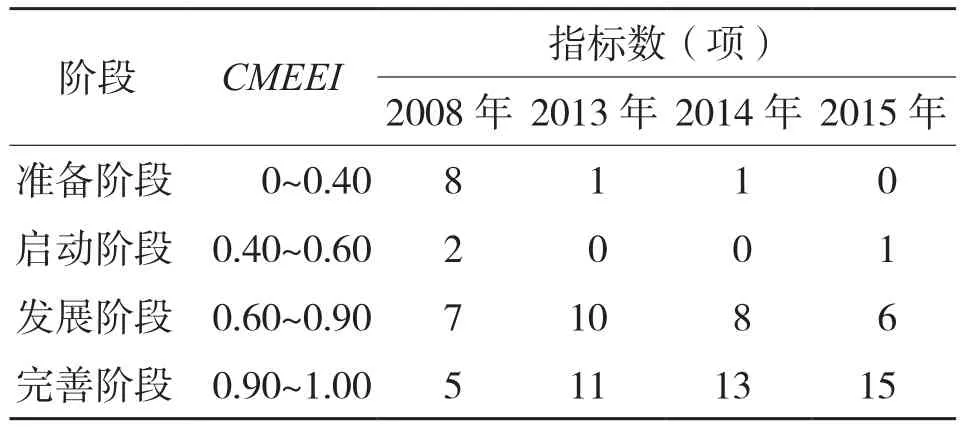

根據崇明生態環境建設指標體系,以2008年為基準年、2013—2015年為評價年、2020年為目標年,分析近期崇明島生態環境建設進程,歷年歸一化值計算結果見表3,評價結果見表4。從表4可以看出,2008—2015年崇明生態環境指數CMEEI在0.57~0.91之間,變化趨勢見圖4。從圖4可以看出,2008年處于生態環境建設啟動階段,且即將進入發展階段,2013、2014年進入發展階段,并向完善階段過渡,2015年基本進入完善階段。經過前后數據比對,2015年生態環境指數比2008年增長近60%,可見,自近年崇明生態島建設行動計劃實施以來,其生態環境建設已取得明顯成效。

從崇明生態島生態環境指數評價體系各要素層指數來看,2008—2015年的數據總體上有所提升,環境壓力指數和環境質量指數均從發展階段過渡至完善階段,環境調控指數從啟動階段過渡至發展階段,且接近于完善階段。從22項指標指數分布情況來看,截至2015年,已有15項指標達到了完善階段,6項指標位于發展階段,1項指標位于啟動階段,無指標位于準備階段;而2008年有8項指標處于準備階段,2項處于啟動階段,7項進入發展階段,5項達到完善階段(表5)。需要注意的是,雖然生活垃圾資源利用率的指數一直在緩慢增長,但距離2020年的要求還相差甚遠。在“環保三年行動計劃”滾動實施期間,電視、廣播、崇明報等新聞媒體應進行廣泛宣傳,增加市民垃圾分類意識,積極推行垃圾分類,提高生活垃圾資源化利用率。因此,崇明生態島建設仍然需要繼續努力,力爭在2020年前完成所有預定目標。

表3 崇明島生態環境指標歸一化值

表4 崇明島生態環境指數評價結果

圖4 崇明島生態環境指數變化趨勢

表5 崇明島生態環境指數評價結果各階段相應指標數

2.2 崇明島生態環境指數變化驅動因子分析

2.2.1 環境壓力驅動因子 COD/氨氮排放量表征污染排放程度。崇明通過實施環境準入,嚴格執行“批項目、核總量”制度,強化污染企業監督管理;通過工業污染減排、產業結構調整和加強生活污染末端治理,淘汰落后的產能設備和企業;通過不斷完善各污水處理廠地配套管網建設工程,擴大污水收集覆蓋范圍,提升污水納管處理率;通過加強聯合核查的力度,確保污水處理廠設施穩定運行,發揮減排效益。目前,該指標由2008年的0.29攀升至2015年的0.84,且均達到2015年目標。

2.2.2 環境質量驅動因子 飲用水水源地水質達標率,飲水安全問題關系到廣大人民的日常生活和社會的可持續發展[17]。2012年,圍繞崇明飲用水水源地安全,將《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)Ⅲ類功能區標準作為評價標準,對涉及崇明島的21家水廠進行水質監控。同時,崇明加快推進供水集約化“一庫四廠”建設,按照崇明島域供水專業規劃和供水集約化實施方案,城橋、陳家鎮兩座水廠已建成投入使用并已切換東風西沙水庫原水,堡鎮、崇西兩座水廠也即將通水切換,2015年底全部完成崇明本島供水集約化工作,飲用水水源地水質達標率為95%,指標從2008年的0.13快速增長到2015年的1.00,提前達到2020年目標。

2.2.3 環境調控驅動因子 (1)城鎮污水集中處理率。按照《崇明島域供水與污水處理系統專業規劃》,崇明加快了污水收集管網的建設,目前已建設污水管道21.3 km,擴大污水收集范圍,并加強行業管理,提高處理率,積極發揮各污水處理設施的有效作用。2015年城鎮污水處理率達到85%,指標由2008年的0.39增長到2015年的0.94,達到2015年目標。

(2)人均公共綠地面積。公共綠地是島內景觀的一部分,也是島內生態資源的一部分。崇明島積極推進公共綠地建設,并對各鄉鎮的公共綠地養護管理工作開展巡查,做到及時發現問題及時整改,使鄉鎮的綠地整體面貌有質的飛躍和量的穩步增加,人均公共綠地面積達到20.79 m2,指標由2008年的0.60迅速增至2013的1.00并維持不變,達到2015年目標。

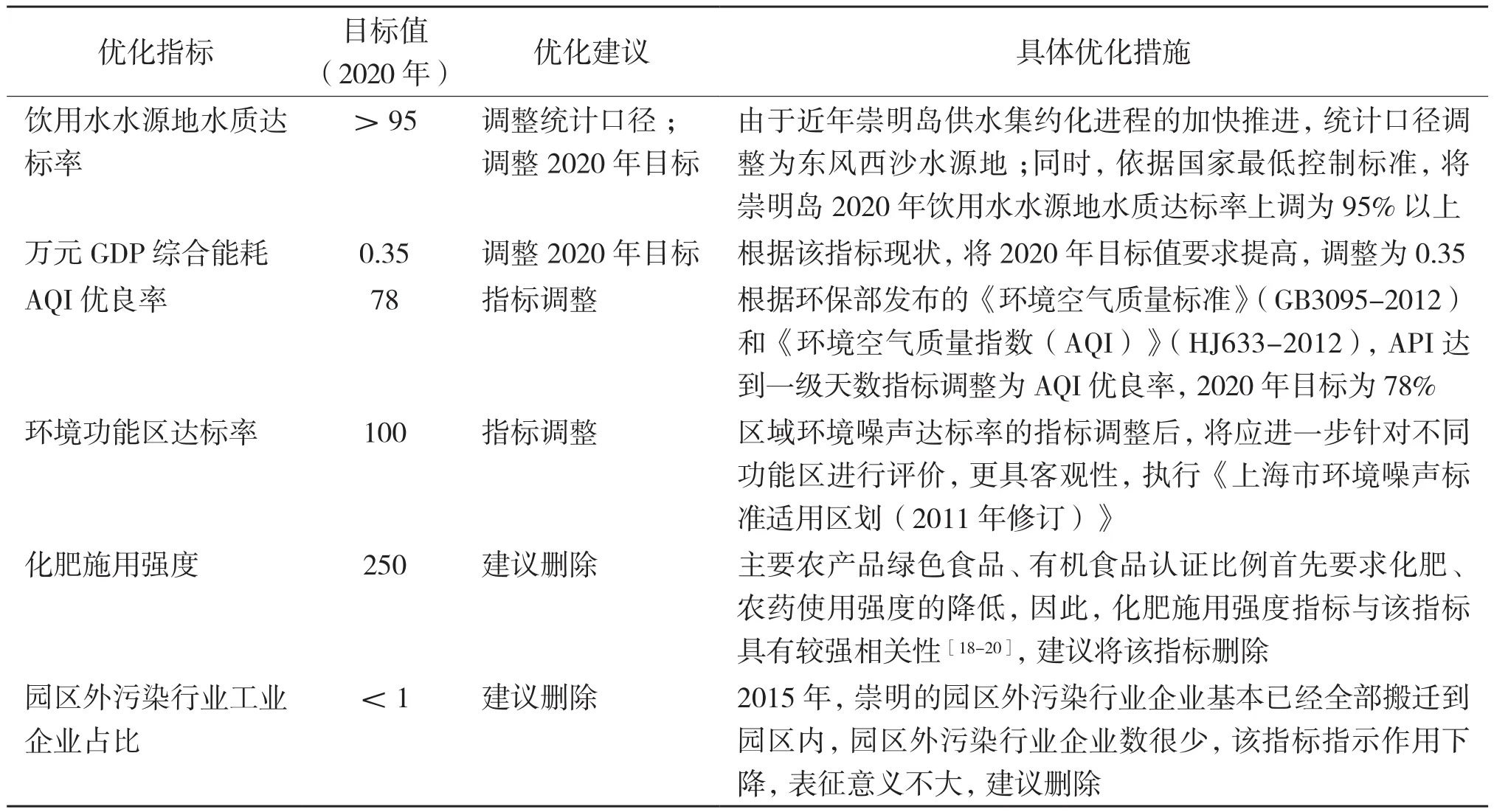

2.3 評價指標優化分析

崇明生態島指標體系行動是在崇明生態島建設期間統籌政府間相關關系、統籌社會經濟與環境發展之間相互關系、統籌人與自然關系的重要舉措。作為評價指標,需要與時俱進、不斷優化,才能更科學準確地反映崇明生態島生態環境質量。根據崇明生態島建設及數據收集整理過程中存在的問題,針對6項指標進行優化(表6)。

表6 崇明島生態環境類指標優化調整匯總

3 結論與討論

3.1 崇明島不斷鞏固環境優勢,地表水環境質量、環境空氣質量和土壤環境質量均處于較好水平;生態格局不斷優化,生態服務功能逐步提升,成為城市重要的生態安全屏障,崇明東灘承載了上海超過70%以上的水鳥種群數量,是具有全球意義的生物多樣性保護區域。

3.2 2008、2013、2014和 2015年崇明島生態環境指數分別為0.57、0.86、0.88和0.91,崇明島生態環境建設進程從啟動階段逐步進入發展階段,并不斷向完善階段過渡,表明崇明生態島建設行動計劃的實施取得明顯成效。

3.3 生態島建設是一項系統、持久的重大工程,需要循序漸進、鞏固提升、動態發展[21]。經過多年的實踐檢驗,現有的指標體系發揮了較好的作用,取得了顯著的成效。但隨著生態科技的不斷進步和生態島建設進程動態變化,個別指標在內涵標準、統計口徑等方面發生了變化,個別指標則隨著生態島建設成效的顯著提升指導意義有所下降[5]。本研究結果表明,經濟社會發展、政策環境轉變、科學技術進步等外部環境的變化都會對生態島建設提出新的要求,從而對崇明島生態環境類指標體系做出對應的調整,動態優化生態島生態環境類指標和目標,引領崇明向建設世界級生態島的目標持續邁進。