《中華兒女》和“紅墻文學(xué)”的興起

董保存

最近,應(yīng)邀參加了一次北京市組織的關(guān)于“紅墻意識(shí)”的研討會(huì)。

各方面的專(zhuān)家學(xué)者,對(duì)發(fā)端于北京市西城區(qū)的“紅墻意識(shí)”發(fā)表了很多獨(dú)到的見(jiàn)解。就是在這個(gè)會(huì)上,讓我想起《中華兒女》初創(chuàng)時(shí)的人與事和那一波“紅墻文學(xué)”的興起。

涉足“紅墻文學(xué)”

記得1988年一個(gè)炎熱的夏日,中國(guó)青年出版社的王維玲老師打來(lái)電話(huà),說(shuō)他們正在籌辦一個(gè)刊物,刊名叫《中華兒女》,團(tuán)中央、全國(guó)青聯(lián)的領(lǐng)導(dǎo)已請(qǐng)鄧小平同志題寫(xiě)了刊名,希望我能夠?qū)懶└遄樱蛘邘椭M織一些稿件。

那時(shí)我在解放軍文藝出版社當(dāng)編輯,參與組織出版過(guò)一些黨、政、軍等人物的傳記以及一些重大事件的紀(jì)實(shí)性文字(也就是現(xiàn)在所說(shuō)的非虛構(gòu))。像《新中國(guó)紀(jì)實(shí)叢書(shū)》這些人物,都屬于《中華兒女》的范疇。因此,我對(duì)王老師說(shuō),刊物的名稱(chēng)很好,找個(gè)時(shí)間可以細(xì)聊一下。一個(gè)星期后,王維玲老師帶著楊筱懷編輯到了我們當(dāng)時(shí)的辦公地點(diǎn)——一個(gè)很土很土的地名:西什庫(kù)茅屋胡同甲3號(hào)。

30年過(guò)去了,那天的情景歷歷在目。那時(shí)候辦公室還沒(méi)有裝空調(diào),僅有的一個(gè)風(fēng)扇對(duì)著他們吹,他們還是說(shuō),這天氣太熱了,太熱了!

的確,那段時(shí)間,無(wú)論是自然界的氣候,還是國(guó)家的政治氣氛,都是比較熱的。改革開(kāi)放以來(lái),思想解放運(yùn)動(dòng)使中國(guó)的思想界空前活躍。那天,我們聊起了《黨的若干歷史問(wèn)題的決議》出臺(tái),聊到了對(duì)“文化大革命”的反思,也談到了粉碎“四人幫”以后出現(xiàn)的“大墻文學(xué)”(作家從維熙的小說(shuō)《大墻下的紅玉蘭》被稱(chēng)為發(fā)端之作)。我們從大墻文學(xué)談到了“文化大革命”結(jié)束以后的撥亂反正……談著談著,就從大墻談到了紅墻。

十一屆三中全會(huì)以后,天安門(mén)城樓對(duì)外開(kāi)放了,人民大會(huì)堂對(duì)外開(kāi)放了,中南海也對(duì)外開(kāi)放了……我們都認(rèn)為這是一系列標(biāo)志性的事件將對(duì)我們的出版界、文化界產(chǎn)生特殊的影響。

共和國(guó)最高領(lǐng)導(dǎo)者工作、生活的中南海,對(duì)于普通百姓來(lái)說(shuō)是充滿(mǎn)神秘感的。當(dāng)人們走進(jìn)紅墻,都會(huì)想:這么多年來(lái),紅墻里面的人物是怎樣生活的?紅墻里面有多少驚心動(dòng)魄的故事?又發(fā)生過(guò)怎樣的歷史變故?……我們都感到,以紅墻為背景的紀(jì)實(shí)類(lèi)的作品,正在越來(lái)越多地受到人們的關(guān)注。

當(dāng)時(shí),《中華兒女》雜志已經(jīng)組織到了一些思想文化界人物的稿子,希望我能夠給刊物寫(xiě)一些高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人、寫(xiě)一些開(kāi)國(guó)將帥的稿子,還可介紹推薦一些這方面的作者。

現(xiàn)在回過(guò)頭來(lái)看,那時(shí)“紅墻熱”正在醞釀,并且已經(jīng)初見(jiàn)端倪,《中華兒女》的編輯和我本人都意識(shí)到了這一點(diǎn),但也并沒(méi)有想到要得什么風(fēng)氣之先,想要造成什么“熱”。

其實(shí),在《中華兒女》創(chuàng)刊之前,就有一些作家、作者開(kāi)始涉足這個(gè)領(lǐng)域,我也是其中之一。在解放軍藝術(shù)學(xué)院讀書(shū)期間,我利用業(yè)余時(shí)間采訪了十幾位親歷者,查閱了那時(shí)還沒(méi)有控制特別嚴(yán)格的有關(guān)檔案資料,寫(xiě)出了“文化大革命”期間發(fā)生的一個(gè)重大事件的文章——《楊余傅事件真相》。在刊物上發(fā)表以后,被幾十家報(bào)刊連載、轉(zhuǎn)載、或摘編,出書(shū)后得到了當(dāng)時(shí)中央黨史研究室主任、著名歷史學(xué)家胡繩先生的首肯。這對(duì)我一個(gè)青年作者來(lái)說(shuō),當(dāng)然是一個(gè)鼓舞。《中華兒女》的創(chuàng)刊,助推我在這個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行了比較深入的耕耘。

翻翻那段時(shí)間《中華兒女》合訂本,我撰寫(xiě)這類(lèi)文章有數(shù)十篇。其中,所寫(xiě)的人物涉及毛澤東、周恩來(lái)、劉少奇、鄧小平、劉伯承、聶榮臻、黃克誠(chéng)、蕭克、楊成武、洪學(xué)智、張愛(ài)萍、張經(jīng)武等老一代領(lǐng)袖人物和開(kāi)國(guó)將帥等。這些稿子,都引起過(guò)廣泛關(guān)注。有的被轉(zhuǎn)載幾十次,有的還被選入了中小學(xué)的輔導(dǎo)教材。回想起來(lái),每一篇稿子的采訪寫(xiě)作過(guò)程,都有一段故事。

比如,在一般民眾印象中,第一位蒙冤的元帥是1959年廬山會(huì)議上被錯(cuò)誤批判的彭德懷。但實(shí)際上,最先遭到批判的是劉伯承元帥,是1958年軍隊(duì)“反教條主義”的斗爭(zhēng)中。而這場(chǎng)斗爭(zhēng)又和彭德懷元帥有著復(fù)雜的聯(lián)系。我先后采訪了10多位在中南海懷仁堂參加過(guò)軍委擴(kuò)大會(huì)議的人,把事件的來(lái)龍去脈了解清楚后,寫(xiě)出了《劉伯承1958年磨難記》,把這段鮮為人知的歷史再現(xiàn)出來(lái)。

那時(shí)候,聶榮臻元帥是健在的共和國(guó)最后一位元帥,但身體已經(jīng)很不好,有一次我跟隨蕭克將軍去看望了老人家。后和《中華兒女》的同仁說(shuō)起此事,他們鼓勵(lì)我,應(yīng)該寫(xiě)一篇《共和國(guó)最后的元帥》。我隨后數(shù)次對(duì)聶帥的秘書(shū)等身邊工作人員,以及他的家人進(jìn)行了認(rèn)真的采訪,寫(xiě)出了這篇文章,在《中華兒女》發(fā)表以后引起較大的反響。

中央紀(jì)律檢查委員會(huì)成立后,紀(jì)檢工作成為人們特別關(guān)注的一個(gè)領(lǐng)域。那時(shí)陳云、黃克誠(chéng)是中紀(jì)委的主要領(lǐng)導(dǎo)人。一個(gè)偶然機(jī)會(huì),我見(jiàn)到黃克誠(chéng)大將,老人家戴一副墨鏡,正襟危坐在辦公室。知情者告訴我,黃老雖已雙目失明,但思路清晰、語(yǔ)言表述準(zhǔn)確。我根據(jù)寶貴的第一手材料寫(xiě)出《敢唱反調(diào)的大將黃克誠(chéng)》。后來(lái)給《中華兒女》發(fā)表時(shí),黃老已經(jīng)逝世,我又去找黃老的夫人唐棣華進(jìn)行補(bǔ)充采訪,文章發(fā)表后,諸多媒體轉(zhuǎn)載,還得了那一年的新聞宣傳的作品獎(jiǎng)。

曾任國(guó)家主席辦公室主任的開(kāi)國(guó)中將張經(jīng)武,是‘文革中以死抗?fàn)幍母呒?jí)干部,采訪結(jié)束時(shí),我被他的那種不屈不撓的斗爭(zhēng)精神所感動(dòng),一口氣寫(xiě)就了《張經(jīng)武將軍玉碎三里屯》,遂在《中華兒女》發(fā)表,也曾引起震動(dòng)。

對(duì)于曾經(jīng)生活在紅墻內(nèi)的女性,人們更是充滿(mǎn)了好奇。我在參加《譚震林傳》的編纂工作中,和譚震林的夫人葛慧敏進(jìn)行過(guò)深入的交談,撰寫(xiě)出《譚震林的婚戀傳奇》等好幾篇將帥婚戀的故事,匡正了很多的傳言,在《中華兒女》發(fā)表后,有人拿去改編成影視作品。

雜志社的“作家圈”

《中華兒女》初創(chuàng)的幾年間,聚集了一批與紅墻有關(guān)的作家、作者。他們中間,有老一代革命家的后代,像陶鑄和曾志的女兒陶斯亮等;也有在紅墻里工作過(guò)、在老一代領(lǐng)導(dǎo)人身邊工作的老同志,像杜修賢、鄔吉成等;還有較早涉足這個(gè)領(lǐng)域的一批青年作家。

這些作家中,有好幾位是我的朋友、作者。我向《中華兒女》推薦他們的作品,有的干脆就拉他們?nèi)ヒ黄饏⑴c《中華兒女》采編工作,用當(dāng)時(shí)的說(shuō)法是“入伙”。

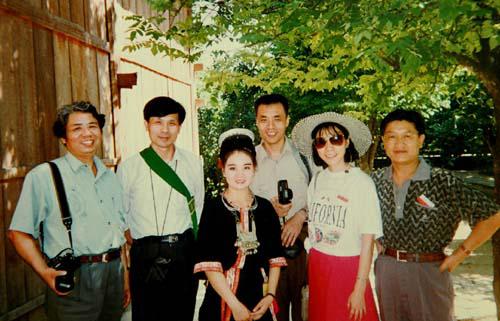

在采訪毛澤東、周恩來(lái)身邊的工作人員時(shí),通過(guò)香港《文匯報(bào)》的一位朋友介紹,我找到了毛澤東的最后一位機(jī)要秘書(shū)的張玉鳳。向他請(qǐng)教毛澤東、周恩來(lái)晚年的工作生活情況,動(dòng)員她寫(xiě)出了一篇《毛澤東和周恩來(lái)晚年二三事》,訂正了一些社會(huì)上不實(shí)的傳言。恰好剛建省的海南省文聯(lián)新創(chuàng)辦了一個(gè)《海南紀(jì)實(shí)》的刊物,來(lái)北京組稿,就把張玉鳳同志這篇稿子推薦給他們,同時(shí)我也寫(xiě)了一篇《走出紅墻的張玉鳳》發(fā)表在創(chuàng)刊號(hào)上,立即引起小小的轟動(dòng)。他們的創(chuàng)刊號(hào),發(fā)了上百萬(wàn)冊(cè)。因?yàn)橛辛诉@些交往,當(dāng)我提出介紹她和《中華兒女》雜志建立聯(lián)系,請(qǐng)她給雜志寫(xiě)稿子時(shí).她很快就同意了,并且參加了“紀(jì)念毛澤東誕辰100周年《中華兒女》黃山筆會(huì)”,雜志社也曾經(jīng)請(qǐng)她擔(dān)任編委。

后來(lái)被稱(chēng)為“紅墻女作家”的顧保孜從揚(yáng)州來(lái)到北京,和曾經(jīng)是毛澤東、周恩來(lái)的攝影師的杜修賢老同志合作,撰寫(xiě)過(guò)長(zhǎng)篇紀(jì)實(shí)文學(xué)《紅墻里的瞬間》,我是責(zé)任編輯。我們出版社把這本書(shū)放在了“新中國(guó)紀(jì)實(shí)叢書(shū)”系列當(dāng)中,這是一本圖文并茂的書(shū),攝影師杜修賢選用多張當(dāng)年拍的珍貴照片。在這個(gè)過(guò)程中,我推薦其中的一些章節(jié)在《中華兒女》發(fā)表,這在當(dāng)時(shí)是影響很大的。在前不久的一次聚會(huì)上,幾位朋友都說(shuō),是《中華兒女》把我們聚在一起的。顧保孜回憶,在《中華兒女》發(fā)表了10多篇作品,第一篇應(yīng)該是《攝影師鏡頭里的毛澤東》。

北京軍區(qū)空軍創(chuàng)作室有兩位作家在這個(gè)領(lǐng)域里辛勤耕耘,一個(gè)是權(quán)延赤,一個(gè)是尹家民。當(dāng)時(shí),部隊(duì)的同志們開(kāi)玩笑說(shuō),北空有兩個(gè)作家,一個(gè)專(zhuān)寫(xiě)毛澤東,一個(gè)專(zhuān)寫(xiě)蔣介石。其實(shí),他們都為所謂紅墻文學(xué)作出了貢獻(xiàn)。權(quán)延赤在解放軍文藝出版社出版了《紅墻內(nèi)外》,發(fā)行量相當(dāng)可觀。尹家民那時(shí)也在我們社出版了兩本書(shū),一本是寫(xiě)陳賡大將的《風(fēng)流大將軍》,另一本是寫(xiě)后來(lái)的文化部部長(zhǎng)黃鎮(zhèn)將軍的《將軍不辰使命》。我就建議他把寫(xiě)黃鎮(zhèn)將軍的書(shū)選一段拿到《中華兒女》發(fā)表,從此他也開(kāi)始了和這家雜志的10多年合作。

后來(lái)出任解放軍后勤雜志社社長(zhǎng)的肖思科,曾經(jīng)給軍委法制局的局長(zhǎng)圖門(mén)將軍當(dāng)助手,他和圖門(mén)將軍一起寫(xiě)審判林彪、“四人幫”的紀(jì)實(shí)文學(xué)《超級(jí)審判》,還有寫(xiě)延安的系列作品,我認(rèn)為都和《中華兒女》組稿方向相契合,就推薦他到《中華兒女》,很快成為雜志社的重要作者和編輯。再后來(lái)成為《中華兒女》雜志的編委、政要專(zhuān)刊的外聘副總編,對(duì)雜志的建設(shè)和發(fā)展發(fā)揮了較重要的作用。

有一天,時(shí)任主編楊筱懷給我打電話(huà),問(wèn)我是否認(rèn)識(shí)王凡,想和他見(jiàn)個(gè)面,看能不能約到稿。我認(rèn)識(shí)王凡,他的父輩一直在中央辦公廳工作,他曾經(jīng)跟隨父母到中辦的五七干校生活了幾年,和當(dāng)時(shí)在海里工作的人熟識(shí),并且寫(xiě)出了不少和紅墻有關(guān)的作品。于是,我就聯(lián)系安排他們?cè)谔彀查T(mén)廣場(chǎng)東側(cè)的一家飯館見(jiàn)了面,從此王凡也成了《中華兒女》紅墻作者隊(duì)伍中的重要成員。王凡記得,他給《中華兒女》寫(xiě)的第一篇稿件是《毛澤東的秘書(shū)田家英》。

……

這是一批頗有情懷的作者、作家。他們寫(xiě)作的目的,并非是為了名和利。他們當(dāng)中的有些人,是懷著一種責(zé)任感來(lái)寫(xiě)作的。希望把一些知名度較高、透明度較低的人物寫(xiě)出來(lái),把一些歷史事件的真相寫(xiě)出來(lái),以正視聽(tīng)。《中華兒女》雜志也正是看到了這一點(diǎn),才和這些作者建立緊密聯(lián)系的。當(dāng)時(shí)的稿酬很低,寫(xiě)一篇稿子也就一兩百塊錢(qián),沒(méi)見(jiàn)到哪個(gè)作家、作者通過(guò)給《中華兒女》寫(xiě)稿成為百萬(wàn)富翁而能夠買(mǎi)房買(mǎi)車(chē)的。

那段時(shí)間,雜志社也把我們這些作者當(dāng)成了一家人。為了一個(gè)策劃,為了一篇稿子,經(jīng)常一起熬夜開(kāi)會(huì)。有一次,我采訪全國(guó)政協(xié)副主席洪學(xué)智上將,寫(xiě)了一篇記述洪老在抗美援朝時(shí)期人生經(jīng)歷的文章。不想當(dāng)期原定封面稿件因故不能刊出,楊筱懷半夜打電話(huà)給我,請(qǐng)我無(wú)論如何找到一張能作封面的洪老照片。補(bǔ)版如救火。我?guī)捉?jīng)周折才找到合適照片,那時(shí),處理照片還沒(méi)有現(xiàn)在這么方便的數(shù)字化的技術(shù),也沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)傳輸,要拿照片去制版,我連夜拿到照片,又趕到編輯部,保證了順利出刊,等回到家已經(jīng)是凌晨?jī)牲c(diǎn)多了。

有好幾次,楊筱懷帶著編輯部的人到我在黃寺的家整稿子。那時(shí)我單身。餓了,大家就一起做點(diǎn)吃的,有時(shí)候他們是帶著快餐食品來(lái)的……

曾經(jīng)有人問(wèn)我,你給他們寫(xiě)稿,幫他們組織稿件,他們給多少錢(qián)?值得你這么賣(mài)命?我本來(lái)就有些愚鈍,在“時(shí)間就是金錢(qián),效率就是生命”喊得震天響的時(shí)候,卻沒(méi)有太在意這事兒。那時(shí)年輕,也沒(méi)想那么多,只是覺(jué)得《中華兒女》這個(gè)平臺(tái)可以讓我實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值,他們信任我,我就應(yīng)該把這個(gè)雜志的事情當(dāng)成自己的事情去做,和他們同甘共苦,榮辱與共。

細(xì)細(xì)想來(lái),《中華兒女》雜志雖然沒(méi)有給我們什么特殊的獎(jiǎng)賞,但也提供了一些方便。比如給我或其他重點(diǎn)作者配了傳呼機(jī),一開(kāi)始是數(shù)字的,后來(lái)還是雙排漢字的。要知道,那個(gè)時(shí)候BP機(jī)還是非常時(shí)髦的通訊工具。還記得有一次,外地來(lái)了一位重要客人,要去接站時(shí),我無(wú)論如何也找不到車(chē)了,只好打電話(huà)給雜志社,半個(gè)小時(shí)后,小聶開(kāi)著雜志社僅有的那輛桑塔納就趕到了……

《中華兒女》就是這樣和一批寫(xiě)紅墻文學(xué)的作家互生共長(zhǎng)的。

有人說(shuō),是《中華兒女》培養(yǎng)了一批紅墻作家,甚至還有人說(shuō),某某是通過(guò)《中華兒女》起家的。對(duì)于這樣的說(shuō)法,我覺(jué)得還是有些偏頗,作者與刊物的關(guān)系是相輔相成的。不能只強(qiáng)調(diào)有的作者因《中華兒女》而成名,還應(yīng)該看到,有時(shí)憑借作者一篇文章,刊物就能洛陽(yáng)紙貴……因此,我們經(jīng)常會(huì)聽(tīng)到出版社、期刊社的人說(shuō),作者是我們的衣食父母。而有些作者也會(huì)說(shuō),沒(méi)有某某雜志、某某出版社就沒(méi)有我的今天。

這些作者、作家,和《中華兒女》“親密接觸”了10多年,在不久前的一次聚會(huì)中,說(shuō)起那段日子,大家?guī)缀醍惪谕暤卣f(shuō),是《中華兒女》把我們聯(lián)系在了一起。可以實(shí)事求是的說(shuō),我們和《中華兒女》的合作,對(duì)于紅墻文學(xué)的興起起到了比較重要的作用。

他們?cè)谥?/h3>

我們說(shuō),“紅墻熱”是一種社會(huì)思潮的反映。那段日子,正是我國(guó)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的時(shí)期。所以,這次“紅墻熱”和改革開(kāi)放興起的經(jīng)濟(jì)大潮有著復(fù)雜的卻也是十分明顯的關(guān)系。

在這一點(diǎn)上,《中華兒女》雜志可謂是得風(fēng)氣之先。她的初創(chuàng)時(shí)期,就遇到了辦刊經(jīng)費(fèi)的問(wèn)題。雖然沒(méi)有問(wèn)過(guò)他們有多少開(kāi)辦費(fèi),但從那時(shí)的交往中,是可以感受到他們?cè)诮?jīng)濟(jì)方面的壓力的,也知道,團(tuán)中央、全國(guó)青聯(lián)是不可能拿出很多錢(qián)來(lái)給他們辦這本刊物的。

編輯部就那么幾個(gè)人,辦公室就那么兩三間,既要完成繁重的采編任務(wù),又要兼顧經(jīng)營(yíng),解決雜志社運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)問(wèn)題,可以說(shuō)是忙得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)。

《中華兒女》敏銳地抓住了一個(gè)重要的結(jié)合點(diǎn),就是把備受關(guān)注的紅墻文學(xué)和改革開(kāi)放第一批“吃螃蟹的人”結(jié)合起來(lái)。這種嘗試,收到了很好的效果。

那時(shí)封面人物照片,多是黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、開(kāi)國(guó)元?jiǎng)缀蜁r(shí)代英模。封底廣告時(shí)有時(shí)無(wú),時(shí)任社長(zhǎng)的楊筱懷決定讓那些嶄露頭角的民營(yíng)企業(yè)家走上雜志的封底(說(shuō)是廣告也可,說(shuō)不是廣告也可),讓你跟在領(lǐng)導(dǎo)人后面隨著雜志走向全國(guó)。這些民營(yíng)企業(yè)家,也會(huì)為雜志的出版發(fā)行做出自己的貢獻(xiàn)。

隨后,他們又開(kāi)拓了贈(zèng)刊活動(dòng),在雜志上刊登“某某企業(yè)請(qǐng)全國(guó)人大代表、全國(guó)政協(xié)委員逐期閱覽”字樣,以企業(yè)冠名的形式向全國(guó)人大代表和全國(guó)政協(xié)委員贈(zèng)閱刊物。一些知名企業(yè)家成為《中華兒女》冠名的贈(zèng)刊者。這一做法在全國(guó)首創(chuàng)。既擴(kuò)大了中華兒女的發(fā)行量和社會(huì)影響,也給雜志社帶來(lái)了可觀的收益。隨著發(fā)行量的擴(kuò)大,紅墻文學(xué)的影響也越來(lái)越大。

一批企業(yè)家,都是毛澤東時(shí)代出生、成長(zhǎng)起來(lái)的,他們對(duì)那一代領(lǐng)導(dǎo)人的崇拜,是發(fā)自?xún)?nèi)心的,對(duì)于與紅墻有關(guān)的人與事,有著一種天然興趣和熱情。這在當(dāng)時(shí)中華兒女雜志社組織的筆會(huì)上,領(lǐng)袖的后代、以及領(lǐng)導(dǎo)人身邊工作人員所受到的歡迎和追捧,就說(shuō)明了這一點(diǎn)。

贊助《中華兒女》的企業(yè)家,大多數(shù)也是有情懷的人。雖然不能排除其中有的人是有著經(jīng)濟(jì)目的的。有些人想利用《中華兒女》這塊牌子為自己做宣傳,但他們的行動(dòng)從客觀上也助推了當(dāng)時(shí)的紅墻文學(xué)熱,起到了積極的正面的作用。