談笑人生從檢路 記上海市人民檢察院原副檢察長漆世貴

楊皓

在20世紀90年代的一段時間里,上海市人民檢察院檢察長和副檢察長分別由石祝三和漆世貴擔任。有趣的是,這兩位先生名字的上海方言讀音近似“十捉三”和“七四關”,意即是“十個人里捉掉三個,剩下七個里要關起來四個”,當時市民津津樂道于如此的諧音之趣。此種說法當然是玩笑,但也從側面反映出那個時代檢察工作與市民的距離之近。

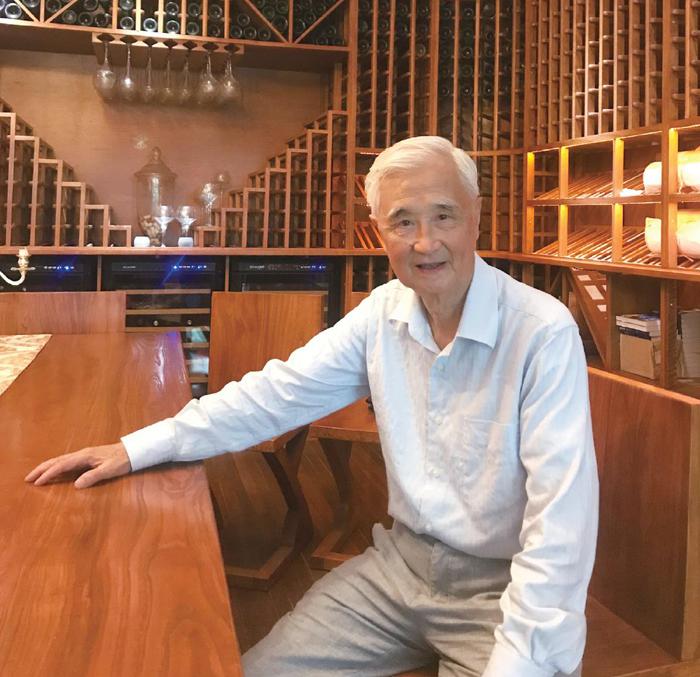

值全國檢察機關恢復重建40周年之際,近日,《檢察風云》記者探訪已退休多年的老檢察人——漆世貴老先生,讓這位年過杖朝的老人為我們講述屬于他的檢察故事。

是檢察人,也是媒體人

初次見到漆世貴老先生是在他的書房內,房間內的布置與格調有著一股淡淡的書香氣。作為《檢察風云》第一任社長的漆老,更是對雜志社的發展頗為了解,以一句“我對媒體也很熟悉哦,我也當過記者的”吊足了記者的好奇心。

今年80多歲的漆老出生于四川宜賓一個普通農民家庭。1956年,也就是在漆老參軍轉業不到兩年后,國家對他所在的單位做出調整,他也面臨工作上的選擇,“那時候有兩個選擇,一個是等國家分派工作,另一個是去北京氣象專科學校學習深造。恰恰在這個時候,國家開始號召有條件的年輕人去考大學,我當時想法也很簡單,就想看看我這個初中生能不能考上大學。當時我在大同,就報考了當地的一個高考補習班。補習班發榜的那一天,我都不敢去看,還是老師打電話過來問我考上了怎么不去上課,這樣我才知道自己考上了。考上了補習班我就可以補高中的知識了啊,補習班維持半年時間,那半年真是可以用沒日沒夜地學來形容。”漆老講述道,“高考考完我心里就很踏實,那半年的努力沒有白費,我考上了北京政法學院(現中國政法大學)。”

畢業后,為響應“長期建藏,邊疆為家,全心全意為西藏人民”的號召,漆世貴進入最高人民檢察院西藏分院一處(主管批捕起訴)從事書記員的工作,見證了西藏自治區人民檢察院的成立。

1969年底,由于“文革”對公檢法系統的影響,漆世貴和大部分檢察院同事一樣,不得不放棄檢察工作,進入自治區開辦的公、檢、法學習班學習,西藏自治區成立人民保衛組代為行使檢察職能。

1970年底,學習班熱潮退去,漆世貴被分配至拉薩市廣播站編播組,從事記者編輯工作。幾年后,漆世貴當上了廣播站副站長。漆老表示:“我也是在這段時間熟悉了新聞工作,對新聞工作有了獨特的感情。”

漆世貴在廣播站一干就是十多年。1981年,西藏自治區人民檢察院重建,他又被召回檢察院任辦公室秘書科科長、辦公室副主任。“這其中還有一個插曲,當時其實西藏日報社政法組已經辦好手續要我過去,僅剩下一個行政關系在我身上要我自己帶過去。就在這個時候,自治區黨委副書記出面和報社交涉,說要讓我回檢察院。因為這個事,西藏日報社很有意見。”談起那段往事,漆老笑道,“我個人其實還是偏向回檢察院的,畢竟學的是法律嘛,當然媒體工作也是我的一段難忘經歷。”

1983年,漆世貴出任西藏自治區人民檢察院副檢察長、黨組副書記。1986年,漆世貴迎來人生的又一次轉變。

我與上海

在拉薩工作期間,漆世貴與他的妻子相識。她來自上海,與漆世貴同樣是一位進藏干部。在結婚生子之后,為了方便照顧遠在上海的孩子,夫妻兩人便開始尋求內調至上海的機會。

1977年,漆世貴的妻子如愿內調回上海,但時任拉薩市廣播站副站長的漆世貴仍無法離開崗位,直至1986年,一次因緣巧合,結束了夫妻兩地分居長達9年的生活。

漆世貴與妻子得以團聚,其中還有個有趣的故事。“當時其實西藏自治區人民檢察院里中年干部很缺,我們的檢察長一直不肯放我走。我是二把手嘛,很多事都要我來參與,他認為我走了不行。沒想到,突然有一天,他告訴我可以讓我內調至上海了,后來我才知道,他要去任自治區黨委副書記了。”漆老表示,“另外,上海檢察院方面的領導也對我關懷備至,在內調這件事上積極運作,才讓我得以與家人盡快團聚。”

1986年至1996年,漆世貴先后任上海市人民檢察院副檢察長、黨組成員、副書記,市檢察分院檢察長,度過了10年的上海檢察生涯。“我對上海檢察系統以及上海這座城市的感情很深啊,從最初得以順利內調至上海,其實我就懷有很大的感激之情,之后遇到的住房問題,則讓我深深地愛上了上海這座城市。”

1977年,漆世貴的愛人獨自一人先調回上海之時,作為照顧性的分配,她分到了一個15平米的房子。1986年漆世貴內調至上海,夫妻倆帶著兩個孩子,4個人就擠在這15平米的房子里。

“當時一張大床我們夫妻睡,一張沙發女兒睡,還臨時搭一個小床讓兒子睡,屋子內就沒法走路了。但還是開心啊,畢竟家人團聚了。我記得那時候我和愛人說過一句話:我這輩子啊,如果能有一個兩間房間的屋子,我就滿足了。”漆老告訴記者,“沒想到后來在一次開會的時候,當時的上海市人民檢察院檢察長王興公開說,‘老漆是從西藏過來的,下一次給領導分房,首先就分給他。沒多久,我就分得了一間位于武寧路的房子,居然有90平米那么大。這對我來說簡直是一步登天了。關于這件事,我至今想來心里還是覺得很暖,很感激啊。”

1996年2月,漆老從檢察院調離,任上海市第十屆人大常委會副主任,直至退休。

對于上海,漆老有著這樣的評價:“上海作為中國開放最早的城市之一,它的胸懷,它對外來者的接納程度,是很高的。在上海檢察系統里,我經歷過的三任檢察長都非常照顧我。也許正是上海所具有的納四方賢士之胸懷,才讓它取得了今天的地位。”

不忘歷史 心懷未來

回顧檢察改革四十年,漆老作為一個老檢察人,有著自己的理解。

漆老置評道:“我國的法制,一直是一個不斷探索不斷完善的過程。就比如說1979年兩法正式實行之前,我們主要是靠刑事政策、辦案人員的政治覺悟和法律意識、具體工作里的判例來辦案,這在現在看來是不可思議的,我們現在講要有法可依。但是你不能說那時候的做法就是錯的,因為當時我們面臨著種種客觀條件,那是特殊歷史階段的產物。哪怕在現在,我們也說要根據案情的實際情況。舉一個例子來講,同樣都是貪污一萬元,但其嚴重程度可能完全不同。案情是錯綜復雜的,千人千面,怎么可以僅僅憑借一個數據來決定量刑呢?所以辦案人員的辦案素質對案件辦理質量至關重要。不可否認,在法制道路上,我們走過彎路,走過錯路,但這一切脫離不了當時物質生產條件和人們的思想觀念,一定要放到當時的大環境去看這類問題。”

漆老至今仍然關注著我國法制的新動向,也樂于發表自己的意見,他表示:“我們現在經常說改革改革,但是絕對不能把以前積累下來的優秀的東西改掉,一定要積累沉淀,不斷改良。”