補虛泄濁活血方對慢性腎臟病3、4期患者腎功能及微炎癥狀態的影響

黃 萍, 劉曉靜, 蘇佩清, 孟令棟, 沙 鑫

(1. 江蘇省揚州市中醫院, 江蘇 揚州, 225000; 2. 揚州大學 醫學院, 江蘇 揚州, 225009)

腎小球濾過率下降、毒素潴留、水電解質和酸堿失衡為慢性腎衰竭(CRF)主要的臨床表現[1]。目前CRF臨床分期多采用慢性腎臟病(CKD)分期[2], CRF早、中、晚期的非透析患者依次相當于CKD的3期、4期、5期。微炎癥狀態是指患者存在的隱性的、低水平的、持續的炎癥狀態,與腎衰竭進展、貧血、心血管事件的發生聯系緊密[3-4]。本研究采用自擬中藥補虛泄濁活血方治療CKD 3、4期患者,觀察其對患者腎功能及微炎癥指標的影響,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2016年1月—2017年12月揚州市中醫院門診或住院患者80例。西醫診斷符合《中國腎臟病學》中慢性腎衰竭診斷標準,分期屬于美國國家腎臟基金會(NKF)“腎臟病預后質量倡議”(K/DOQI)工作組提出的 CKD 分期標準3、4期[5]。中醫診斷參照《中藥新藥臨床研究指導原則》,證屬脾腎氣虛兼濕瘀證[6]。采用隨機數字表法分為治療組與對照組, 2組患者性別、年齡、病程、原發病、病情分期等一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05), 見表1。

表1 2組患者一般資料比較

納入標準: ① 西醫診斷符合慢性腎衰竭CKD 3、4期的患者; ② 中醫辨病為慢性腎衰,證屬脾腎氣虛兼夾濕瘀證; ③ 尚未進行透析,病情相對穩定且無急診透析指征的患者; ④ 年齡18~75周歲,男女不限; ⑤ 患者知情同意,能配合治療。排除標準: ① 存在嚴重感染及其他心腦血管疾病急性期; ② 特殊人群: 處在妊娠或者哺乳期的女性,精神病患者; ③ 對本實驗藥物成分可能過敏者; ④ 無法按要求服藥或定期隨訪者。

1.2 治療方法

對照組給予基礎治療及對癥治療,包括飲食治療,金水寶、開同等藥物使用,積極控制原發病,促進血壓達標、血糖平穩,控制痛風; 囑咐患者注意休息,避免感染。治療組在對照組基礎上加用本院自擬中藥補虛泄濁活血方口服,組方: 生黃芪30 g, 黨參15 g, 杜仲15 g, 懷牛膝15 g, 蘇梗15 g, 茯苓15 g, 薏苡仁15 g, 土茯苓20 g, 制大黃10 g, 丹參10 g, 丹皮10 g, 當歸10 g。所有中藥均為揚州市中醫院中藥房提供并代煎,用法為1劑/d, 2包/劑, 200 mL/包,早、晚溫服。2組均以60 d為1個療程。治療組患者根據臨床癥狀隨證加減中藥,惡心嘔吐明顯者加半夏10 g, 竹茹10 g; 水腫明顯者加豬苓10 g, 茯苓皮10 g; 腰痛明顯者加續斷15 g, 桑寄生15 g; 皮膚瘙癢者加白蘚皮15 g, 苦參15 g。

1.3 觀察指標

治療前后對患者主要臨床癥狀進行評分,根據癥狀嚴重程度分別記0、2、4、6分。療效評定: 顯效: 癥狀積分減少≥70%; 有效: 癥狀積分減少30%~<70%; 無效: 癥狀積分減少<30%。比較治療前后2組患者血清指標,包括肌酐(Scr)、尿素氮(BUN)、C反應蛋白(CRP)、白細胞計數(WBC)、血小板(PLT)、谷丙轉氨酶(ALT)、谷草轉氨酶(AST)。估測腎小球濾過率(eGFR)[7], 顯效: eGFR增加≥20%; 有效: eGFR增加≥10%; 穩定: eGFR無降低或增加<10%; 無效: eGFR降低。以顯效+有效+穩定計算總有效率。

1.4 統計學方法

2 結 果

2.1 2組患者中醫證候療效比較

治療組中醫證候總有效率為90.00%, 顯著高于對照組70.00%(P<0.05)。見表2。

表2 2組中醫證候療效比較[n(%)]

與對照組比較, *P<0.05。

2.2 2組患者臨床療效比較

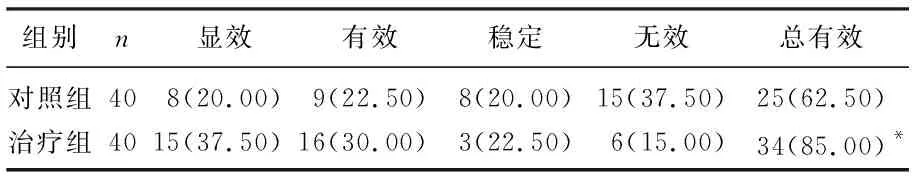

治療組患者總有效率為85.00%, 顯著高于對照組的62.50%(P<0.05), 見表3。

表3 2組臨床療效比較[n(%)]

與對照組比較, *P<0.05。

2.3 2組患者實驗室檢測指標比較

2組患者治療前BUN、Scr、CRP、eGFR水平比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療組治療后BUN、Scr、CRP水平較治療前顯著下降(P<0.05), eGFR水平顯著升高(P<0.05), 且治療組顯著優于對照組(P<0.05), 見表4。

表4 2組BUN、Scr、eGFR、CRP水平比較

與治療前比較, *P<0.05, **P<0.01; 與對照組比較, #P<0.05, ##P<0.01。

2.4 安全性評價

臨床觀察期內, 2組患者均未發生嚴重的藥物不良反應,同時患者的白細胞、血小板、肝功能等檢測指標均未出現與病情不相符的異常變化,藥物安全性可靠。

3 討 論

CRF的病程呈不可逆性的慢性進行性發展,目前西醫治療主要是控制原發病、改善合并癥及調控營養攝入等,但臨床療效有限。在慢性腎衰竭的患者中, CKD 3、4期占絕大多數, CKD 3、4期是治療的關鍵時期,隨著晚期腎衰竭患者殘存腎單位高負荷運轉,不可避免地發展為尿毒癥期,需進行腎替代治療[8]。腎臟具有產生及代謝細胞因子的作用,慢性腎衰竭患者機體代謝平衡紊亂,炎癥細胞因子升高,加劇了慢性腎衰的進展與惡化[9]。慢性腎衰竭發生、發展與患者微炎癥狀態具有明顯相關性,而微炎癥狀態不僅與腎功能降低相關,亦是心血管疾病發生的重要因素[10]。

中醫藥可保護患者殘存腎功能,緩解臨床癥狀,改善機體微炎癥狀態[11]。中醫認為CRF病因復雜,病程遷延,“本虛標實”為其基本病機,本虛在腎氣虛虧,腎精受損。腎為先天之本,腎主水,腎虛水液代謝障礙,久病腎病及脾,脾腎虛弱,水濕不化,濕濁內聚,水停致瘀,瘀血又可加重水停[12]。現代醫學研究[13]認為CRF存在管腔堵塞、組織纖維化等病理變化,表現為腎臟纖維化、腎小球硬化等,同時微炎癥狀態的病機可歸屬于“毒邪”、“絡病”、“濁邪”等范疇,這些病理表現和中醫的血瘀、濕濁的理論較為一致。

本研究自擬的“補虛泄濁活血方”具有補腎健脾、化濕排毒、活血化瘀的功效。方中黃芪益氣固表,利水化濕; 黨參補中益氣,健脾和胃。二者合用,同為君藥,共奏補腎健脾之效。杜仲補腎、強腰膝、利尿; 懷牛膝補肝腎、強筋骨、逐瘀利尿; 茯苓健脾利水; 蘇梗健脾理氣; 薏苡仁健脾利水消腫。同為臣藥,諸藥同用,增強補脾益腎之功。其余藥物均為佐助,其中土茯苓清熱利濕,泄濁消腫; 大黃化濕泄濁,兼有活血之功[14]。二藥合用,可化濕泄濁降毒素。該方加用活血藥丹參、丹皮及當歸,其中丹參味苦性寒,有活血、祛瘀通脈作用; 丹皮清熱涼血,活血行瘀,合用當歸補血活血。諸藥相合,脾腎雙補與化濕活血同用,標本兼治,使脾腎陽氣振奮,瘀濁濕毒得除。