高大平房倉新糧通風效果研究

◎ 周曉軍,渠琛玲,李紅雨,司雪梅,代 永,梁浩然,王紅亮

(1.河南鄭州興隆國家糧食儲備庫,河南 鄭州 450000;2.河南工業大學糧油食品學院,河南 鄭州 450001)

小麥是世界上三大糧食作物之一,是總產量僅次于玉米、排名第二的糧食作物,而在食用總量上位于第一位[1]。小麥是世界上最早栽培的農作物之一,除了熱帶地區,可在其他任何氣候條件的土地上種植,為超過60個國家的人們提供10%~20%的能量攝入[2]。作為我國北方的主要糧食作物之一,小麥的生產、儲藏對社會穩定和經濟發展具有重要意義。由于倉內水分分布不均勻以及后熟期呼吸旺盛,如果不能及時采取措施,糧堆內會出現局部水分過高、發熱霉變現象。經過長期的實踐發現當小麥堆溫度低于15 ℃,小麥堆水分在12.0%~12.5%(安全水分)時,可以有效避免蟲害的發生,抑制糧堆中生物體的生命活動,延緩儲糧品質的劣變[3]。

為了提高糧食穩定性,降低熏蒸期間的安全風險,在入庫后熏蒸前,對整倉糧食進行機械通風,從而達到均溫保水的目的[4-5]。“U”字型一機三道通風是最為常用的地上籠通風形式,即1個分配器分出3個支風道,其目的是將風機的風量均勻地分配到各支風道中,保證糧堆送風的均勻性[6]。機械通風在小麥儲藏中具有降溫效果顯著、費用較低等特點,在確保儲糧安全方面,發揮著至關重要的作用[7]。本次實驗以當年入倉的新小麥為研究對象,在外部環境等條件相同的情況下,探索不同風道類型、不同通風方式在均溫、保水等方面的效果及應用,以期找到均溫保水的最佳通風途徑。

1 材料與方法

1.1 倉房情況

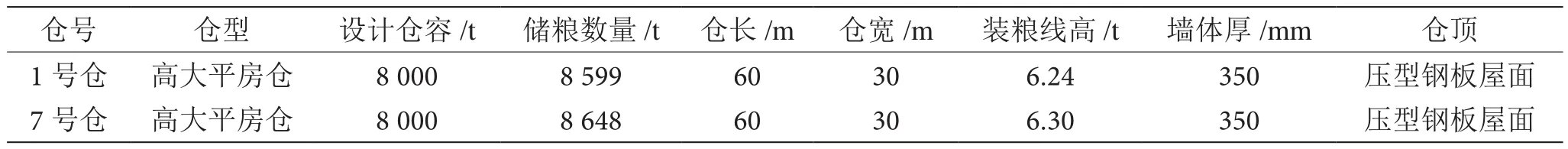

倉房情況見表1。

表1 倉房情況表

1.2 試驗風機

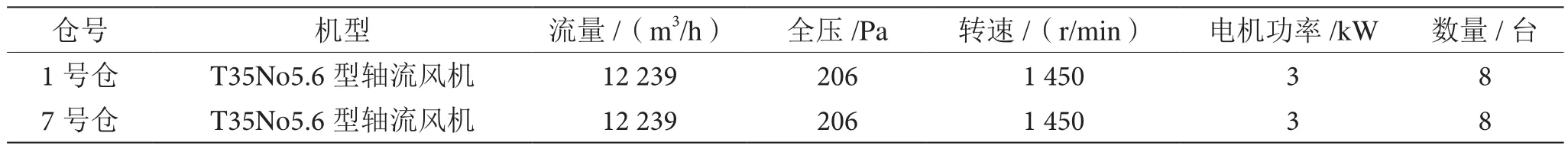

試驗所用風機見表2。

表2 試驗所用風機表

1.3 檢測系統

鑫勝數字糧情測控系統,行間距4.0 m,距墻0.5 m,每行8根測溫線,每根4層布點,共計416個測溫點,下點距地0.3 m,上點距糧面0.5 m,中間兩點間距1.7 m。

1.4 風道布置

1號倉。地上籠,“圭”字型,風道距南北墻、支風道距東西墻均1 m,東西走向相鄰支風道間距3 m,風道長15 m。通風途徑比k=1.2。

7號倉:地上籠,“U”字型,一機三道,南北各4組風道,12個支風道。風道距南北墻1 m,支風道間距東西墻2.5 m,南北走向相鄰支風道間距5 m,支風道長12.75 m,通風途徑比k=1.4。

1.5 試驗設備

①溫濕計。長方形毛發式干濕計和庫區氣象站采集數據相結合。②測水儀。LDS-1H型谷物水分測定儀。

1.6 均溫保水通風的溫濕度條件

控制氣溫與糧溫之間的溫差在5 ℃以上為宜,大氣濕度在80%以內為宜。當糧堆平均溫度達到28 ℃,糧層間溫度梯度小于1.6 ℃時結束通風。

1.7 通風方法與步驟

(1)1號倉。先采用壓入式通風:通風前將通風口打開,間隔開啟窗戶,開啟通風口內軸流風機,使冷空氣由通風口經地上籠風道均勻進入糧堆進行冷熱空氣交換,流經糧面由排風扇排出倉外。間歇作業,合計40 h后,通過糧情檢測發現某一糧層持續通風,但溫度沒有變化,便調整為吸出式通風。通風前將風道口打開,間隔開啟窗戶,開啟通風口內的雙向軸流風機,使冷空氣經糧面進入糧堆進行冷熱氣體交換,由軸流風機排出倉外。兩次通風間歇作業,合計77 h。

(2)7號倉。采用壓入式通風:通風前將風道口打開,間隔開啟窗戶,開啟通風道軸流風機,產生的負壓,使冷空氣由通風口經地上籠風道均勻進入糧堆進行冷熱空氣交換,流經糧面由排風扇排出倉外,間歇作業,合計90.5 h。

1.8 環境溫濕度和水分檢測方法

(1)環境濕熱度檢測。由干濕計和庫區氣象站連續采集數據,數據庫保存基礎數據。

(2)糧溫、倉溫檢測。由智能化多功能糧情檢測系統檢測,2 h檢測一次,數據庫記錄糧情報表。

(3)水分檢測。采用水分測定儀和深層扦樣器,選取的7個扦樣點分7層進行取樣,每2天扦樣測定一次,采用快速水分檢測儀檢測,并用烘箱進行水分對比。

(4)能耗檢測。安裝一塊三相電度表,記錄每天通風用電度數。

2 結果與分析

2.1 糧溫變化

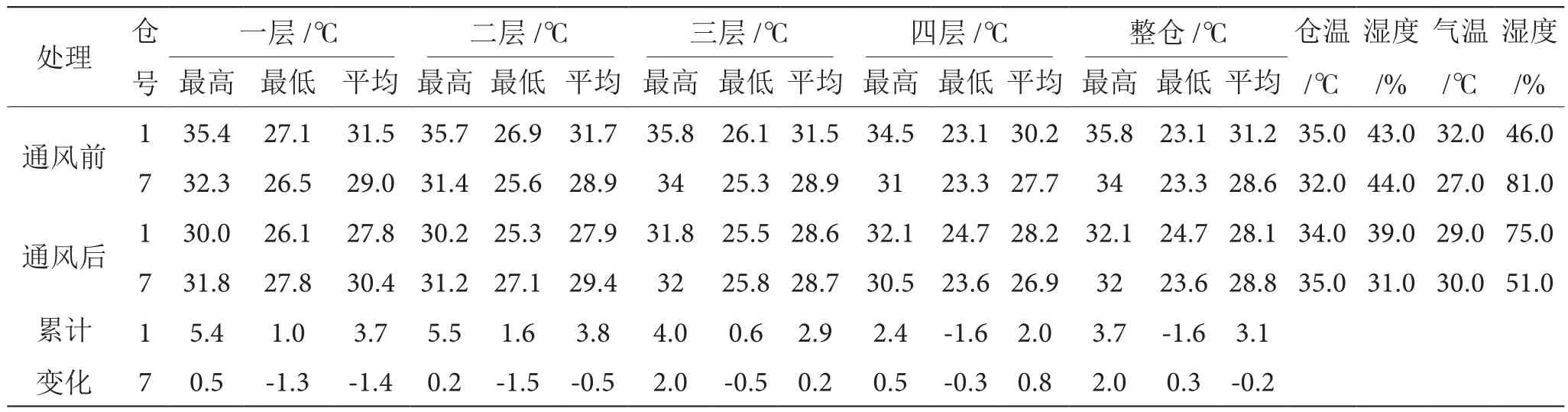

儲糧機械通風技術是我國糧食儲藏的重要技術之一,具有投資少、能耗低、簡單易行等特點,在糧食倉儲企業廣泛應用[8]。通過對剛入倉的糧食進行通風,能夠顯著降低糧溫,保證糧食安全儲藏。1號和7號倉通風前后糧溫變化情況表3所示,1號倉通風前糧溫最高為35.8 ℃,通風后最高糧溫為32.1 ℃,降低了3.7 ℃,此外,通風前倉內糧溫為23.1~35.8 ℃,通風后倉內糧溫范圍為24.7~32.1 ℃,盡管最低糧溫有所上升,但是糧溫變得更加均勻,有利于糧食的儲藏[9]。在測定的四層糧溫中,第一層和第二層糧溫降低幅度分別為3.7 ℃和3.8 ℃,第三層和第四層糧溫降低幅度分別為2.9 ℃和2.0 ℃,可能是因為第一層和第二層處于上部,熱量更加易于散失。7號倉通風前糧溫最高為34.0 ℃,通風后糧溫最高為32.0℃,降低了2.0 ℃,與1號倉相同,通風后倉內糧溫變得更加均勻,通風過后第三層和第四層的平均糧溫均有所下降,但是第一層和第二層的糧溫分別上升了1.4 ℃和0.5 ℃,可能是這兩層開始的糧食溫度過低,通風導致熱量傳遞,促使該處糧溫上升。通過比較1號倉和7號倉發現,通風后1號倉的糧溫范圍為24.7~32.1 ℃,7號倉的糧溫范圍為23.6~32.0 ℃,表明兩種方式通風的效果基本相當。

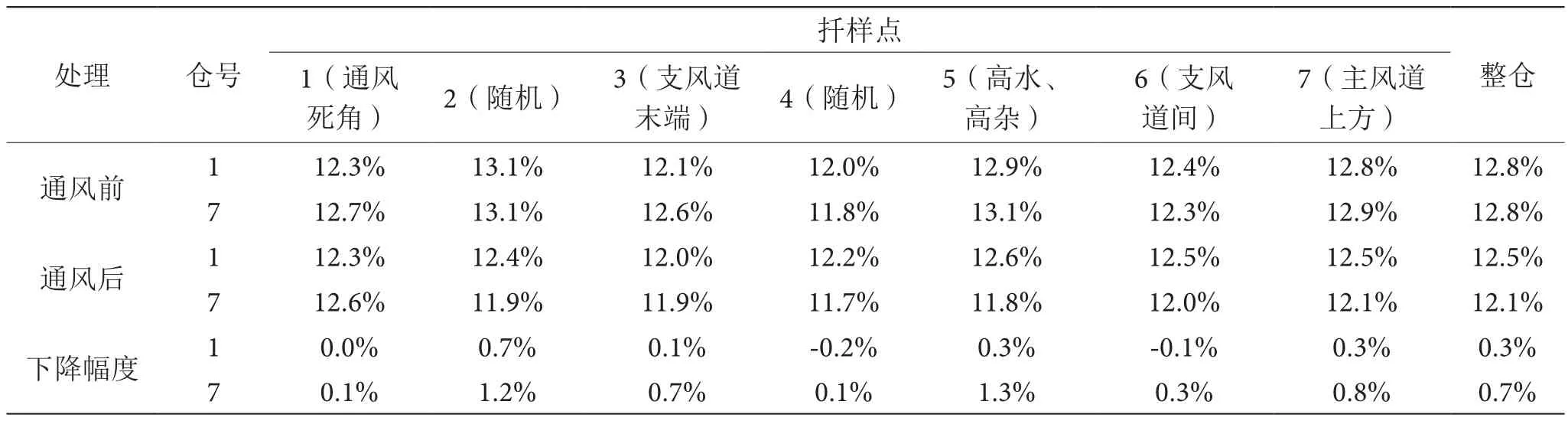

2.2 糧食水分變化

常規的機械通風降溫除了降低糧溫外還不可避免地造成了儲糧水分丟失,導致儲糧損耗增加。為了減少通風過程中水分散失導致的損失,不少單位在探究保水通風的方法,白劍俠等[11]分別采用離心風機和軸流風機在冬季對庫存小麥進行降溫通風試驗,發現既可以達到降溫的目的,又可以減少因通風所產生的糧食水分損耗,提高經濟效益。閆保青等[12]利用低功率軸流風機上行式機械通風與內環流通風相結合對小麥進行分階段通風,實現了降溫保水的通風目的。通風前后1號倉和7號倉各取樣點水分見表4,通風過后,1號倉整倉水分下降0.3%,7號倉整倉水分下降0.7%,因此在保水方面,1號倉所采用的通風方式較好,說明采用“圭”字型通風道,并以吸出式和壓入式通風相結合的方式保水效果更好。

表3 1號和7號倉通風前后糧溫變化情況表

表4 通風前后1號倉和7號倉各取樣點水分表

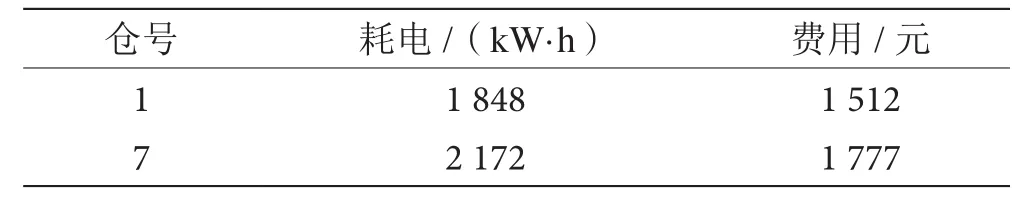

2.3 能耗分析

糧庫配備的風機功率較大,并且工作時間較長,不合理的使用方式不僅會造成經濟損失,更會導致能源的浪費。近年來提高能源的利用率,控制能源的消耗已成為國家政策的導向,就糧倉糧食儲藏保管而言,主要涉及到的是通風降溫、降水時風機的使用。如表5所示,1號倉和7號倉通風過程分別耗電1 848 kW·h和2 172 kW·h,折合人民幣分別為1 512元和1 777元,1號倉所采用的通風方式能耗較低。

表5 1號和7號倉通風過程消耗電量和費用表

3 討論

軸流風機功率小,通風時間比較長。但由于軸流風機風量小、風壓低,氣流穿過糧層的速度較低,與糧粒間的熱交換更充分,糧粒內部熱量向外擴散緩慢均勻,冷卻徹底,更有利于實現均溫效果。雖然糧堆溫度下降緩慢,但全倉糧堆各層溫度較均衡,糧層間的溫度梯度較小,均在1.6 ℃以內。利用軸流風機保水均溫通風,糧堆的水分散失小,在一個通風周期內水分散失基本控制在1%以內。兩倉糧食通過軸流風機小風量低速通風,均達到了均溫、保水的目的。在糧堆物理特性相同、風機相同前提下,“U”字型風道較“圭”字型風道水分散失較多,糧食重量損失近35 t,折合人民幣約86 000元。

4 結論

實驗中1號倉采用“圭”字型地上籠風道,并將壓入式和吸出式通風方式相結合,7號倉采用“U”型地上籠風道,采用壓入式通風方式。結果表明,1號倉和7號倉的降溫效果基本一樣,但是7號倉糧食水分損失和能耗費用均大于1號倉。因此,實際生產中應該采用“圭”字型地上籠風道,并將壓入式和吸出式通風方式相結合,在適當的時間轉換通風方式,既能達到保水降溫的效果,又能夠降低能耗。