斷層帶巷道U型鋼棚+超前注漿噴棚錨注聯合支護技術應用

劉祥利 王鳳江 李新欣

(山東省煤炭技術服務有限公司,山東 濟南 250032)

星村煤礦三采區在進行巷道開拓過程中,揭露了F1斷層,走向NEE、傾向NNE,傾角60~70°,落差240~660m,該斷層落差較大,區內延展長度7740m,伴生斷層較多,頂板破碎情況嚴重,無滴淋水情況。在掘進過程中,造成支護難度大,如何安全可靠地控制斷層帶圍巖和支護結構穩定成為關鍵。

1 斷層帶巷道變形破壞原因分析

1.1 變形和破壞形式

根據斷層帶巷道支護形式,分析巷道變形和破壞情況,其形式主要有:巷道兩幫受到擠壓,造成架棚變形嚴重;底臌等現象嚴重。

1.2 破壞原因分析

(1)巷道圍巖特性受到斷層的影響,致使巖層的性能劣化、穩定性差,這是造成巷道變形的主要原因。

(2)斷層引起的水平構造應力比較大,使巷道狀態不穩定。根據研究發現,地質狀況引起的構造應力要遠遠超過原巖應力,破碎巖體受到側向高應力的作用極易產生剪切膨脹變形。

(3)底板一般不進行支護,容易引發巷道整體變形。底板在巷道支護體系中一般會弱化處理,這就造成底板的軟弱巖體被擠壓到巷道中,變形從弱支護處臌出,底鼓發展到一定程度就會引起巷道變形破壞。

(4)斷層帶的圍巖多為泥巖,具有碎漲等特性,遇水易軟化和泥化,會降低支護的承載力。

(5)在對頂板進行支護時,如果支護不理想未能使頂板巖體形成整體,就會造成頂板離層下沉。

2 支護設計的關鍵及解決方法

2.1 支護設計關鍵

通過分析斷層帶巷道變形破壞的特點和原因,本次支護設計的關鍵:

(1)控制頂板。通過對巷道圍巖進行整體支護,形成新的組合拱結構,來控制頂板變形和離層產生的應力集中,以減輕兩幫的應力集中,兩幫位移就會減小,有助于巷道保持穩定性。

(2)卸壓。斷層帶區域應力高達幾十兆帕,支護產生的支護力難以與其抗衡,由于支護無法使巷道恢復到原有的高應力狀態,這就需要釋放圍巖中的高應力。具體做法是在初次支護時使用柔性支護結構,允許圍巖出現可控變形,然后在二次支護時,通過實施有效的支護手段,使巷道在低應力狀態下巷道圍巖和支護處于穩定狀態。

(3)底板支護。巷道變形除受到地質條件和地應力影響外,底板弱支護引起的底鼓是造成巷道失穩的誘因。在巷道支護體系中,底板支護是薄弱環節,受到垂直應力、側向應力和兩幫應力的影響,底板易發生破壞,出現底鼓等現象,因此要實施有效支護或者加固措施。

2.2 解決方法

控制巷道圍巖變形需采用積極主動的支護體系,需遵循以下原則:

(1)整體性原則。支護結構與圍巖共同發揮作用,通過錨固作用產生較大的剛度和較強的抗變形能力。

(2)結構性原則。通過增強錨固強度和深度,對支護的關鍵部位應力狀態進行改善,有利于支護結構和圍巖共同作用的發揮,保證了整體的應力平衡。

(3)全面性原則。巷道頂板、底腳、兩幫及底板形成全斷面的支護結構,可以有效地控制底腳變形和底鼓,維持支護結構的穩定性。

(4)有效性原則。通過合理的支護手段使支護架構產生較大的剛度和較強的承載力,有效地抵抗巷道變形。

(5)時效性原則。加固后,應預防由于復雜條件的流變效應造成支護體進入屈服狀態。

3 支護方案設計

在斷層帶巷道開挖后,頂板隨著掘進隨掘隨冒,利用U型鋼棚支架作為基礎,采取超前注漿噴棚錨注聯合支護方式。

施工順序:超前預注漿→巷道成形→初噴混凝土→敷設網格200×200mm的金屬網→架U型棚→打頂板錨桿眼并安裝錨桿→打幫部錨桿眼并安裝錨桿→打錨索眼并安裝錨索→二次噴混凝土→鋪設底板混凝土→打注漿錨桿眼并全斷面注漿。

(1)超前預注漿。經過斷層時,在巷道拱頂處對掘進工作面前方4m、巷道輪廓外2m范圍內的巖體采用超前預注漿加固,使該區域的圍巖整體穩定性得到提高。注漿錨桿參數:Φ28mm,L=3000mm,間 排 距1200×1200mm,仰 角 為25~40°,注漿錨桿還可以起到超前支護的作用,當注漿加固巖層有一定的承載力后再進行后續掘進。注漿孔布置示意圖見圖1。

圖1 超前預注漿孔布置示意圖

(2)初次支護。初次支護使用高強預應力錨桿和可伸縮的U型金屬棚,棚距500mm。初噴混凝土厚度30mm。

(3)二次支護。架棚支護屬于被動支護,初期能夠有效地控制變形,當遇到其他地應力,架棚不能有效地適應圍巖的承載力,一旦可縮量小于變形量,U型棚就會損壞,因此需要用錨桿和錨索進行補強。

錨桿選用Φ20mm,L=2400mm的高強應力錨桿,間排距800×800mm,垂直巖層面布置。鎖腿錨桿選用Φ20mm,L=2400mm的高強錨桿,采用卡纜錨固在底板1m處的棚腿上,每個棚腿使用兩根錨桿。錨索選用Φ17.8mm,L=6500mm進行支護,間排距2000×1500mm,具體參數見圖2。噴注混凝土能夠使棚、錨桿、錨索及錨網形成一個受力整體,有很好的抗沖擊性。

(4)錨注加固。通過使用Φ28mm,L=3000mm的中空注漿錨桿對巷道頂部和幫部進行注漿,間排距1500×2000mm,兩幫底角注漿錨桿與水平呈45°向下布置。底板注漿錨桿采用Φ22mm,L=2500mm的無縫鋼管加工,注漿方向與水平呈45°向下布置2根,排距1800mm。

圖2 錨桿錨索二次支護結構圖

4 巷道變形觀測

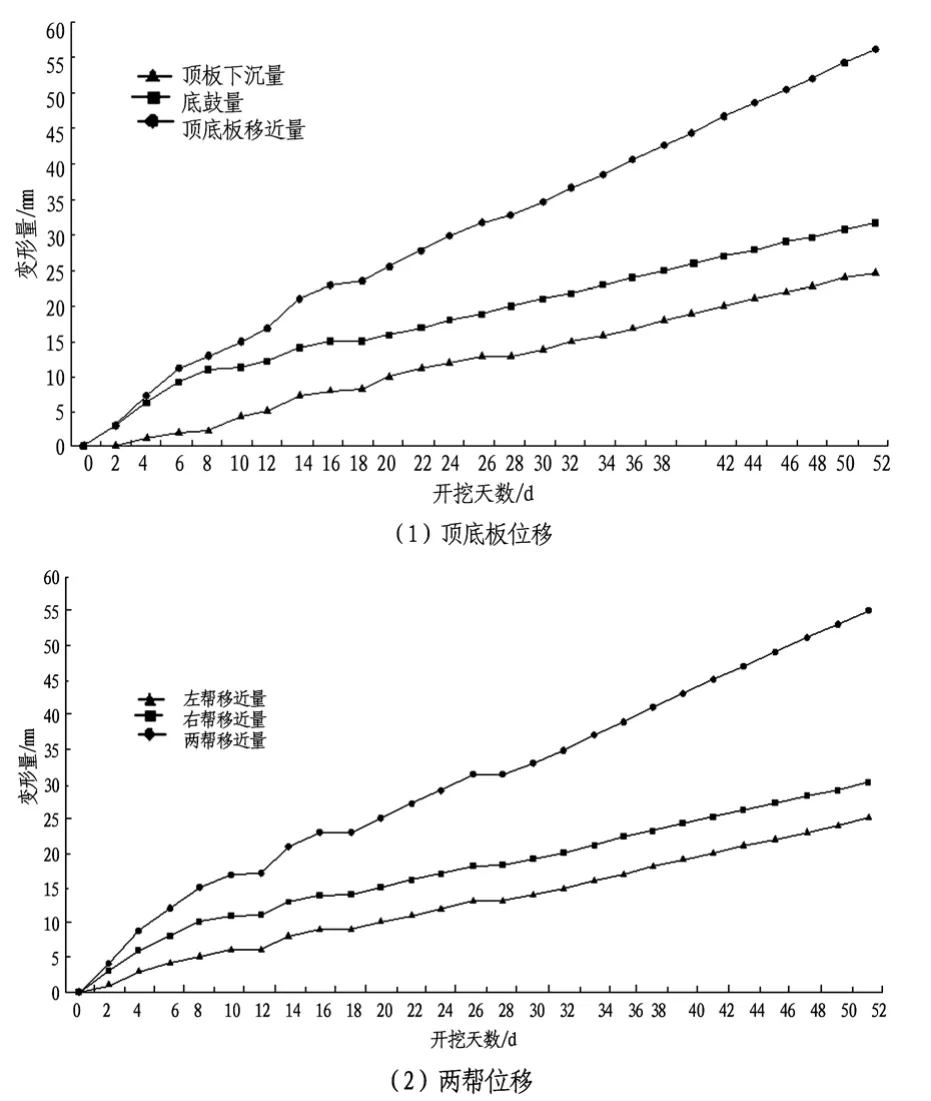

巷道監測點的頂底板移近和兩幫移近量的觀測數據見圖3、圖4。

圖3 1#監測點頂底板位移、兩幫位移與開挖天數的關系

對1#、2#監測點的頂底板、兩幫位移與開挖時間數據曲線進行分析:

1#監測點頂板下沉最大值為14mm,底臌最大值為185mm,頂底板累計最大移近量約為199mm;左幫變形最大值為51mm,右幫變形最大值71mm,兩幫累計變形最大值約為122mm。

2#監測點頂板下沉最大值25mm,底臌最大值為32mm,頂底板累計最大移近量為57mm;左幫變形最大值為25mm,右幫變形最大值30mm,兩幫累計變形最大值約為55mm。

圖4 2#監測點頂底板位移、兩幫位移與開挖天數的關系

通過監測點的數據分析可以發現監測期間巷道變形特征:

(1)巷道變形與開挖時間沒有直接關系。注漿后,隨著掘進持續進行,巷道頂底板移近量和兩幫移近量隨著增大,底臌量明顯大于頂板下沉量,右幫位移大于左幫位移量,整體兩幫變形量稍高,最后達到平衡。

(2)通過圖3、圖4可以看出,在實施U型鋼棚+超前注漿噴棚錨注聯合支護后,頂板巖層的穩定性較好,限制了頂板下沉,巷道變形量不大,支護效果比較理想。

5 結論

(1)通過研究巷道變形的形式和原因,找到支護的關鍵點,通過控制頂板、卸壓及底板弱支護三個方面進行了闡述。

(2)通過對整體性原則、結構性原則、全面性原則、有效性原則和時效性原則統籌考慮,提出了U型鋼棚+超前注漿噴棚錨注聯合支護方式。

(3)巷道變形觀測可以看出,巷道變形與開挖時間沒有直接關系。在實施U型鋼棚+超前注漿噴棚錨注聯合支護后,支護效果比較理想,為礦井安全生產和巷道開拓節省了大量的時間。