腹腔鏡手術(shù)治療大腸癌的效果研究

陳文軍,楊懷霞,陳衛(wèi)東,李五生★

(1.西南醫(yī)科大學(xué)附屬中醫(yī)醫(yī)院肛腸科,四川 瀘州 646000;2.西南醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院手術(shù)室,四川 瀘州 646000)

大腸癌(包括結(jié)腸癌和直腸癌)是臨床上常見的一種惡性腫瘤[1]。此病的發(fā)生、發(fā)展與患者的生活方式、遺傳因素、存在大腸腺瘤等因素密切相關(guān)[2]。此病患者多為老年男性[3]。以往臨床上常采用開腹手術(shù)治療大腸癌,但創(chuàng)傷性較大,不利于患者的術(shù)后恢復(fù)。近年來,隨著微創(chuàng)手術(shù)技術(shù)的不斷發(fā)展,腹腔鏡手術(shù)在治療大腸癌方面得到了廣泛的應(yīng)用[4]。本文對西南醫(yī)科大學(xué)附屬中醫(yī)醫(yī)院收治的50例大腸癌患者進(jìn)行分組對比研究,旨在探討用腹腔鏡手術(shù)治療大腸癌的臨床效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

從2016年1月至2017年12月西南醫(yī)科大學(xué)附屬中醫(yī)醫(yī)院收治的大腸癌患者中選取50例患者作為研究對象。所選患者均存在黏液膿血便、腹脹等癥狀,且均經(jīng)臨床檢查被確診患有大腸癌。這50例患者中有男性25例,女性25例;其年齡在30歲至65歲之間;其中腫瘤的Dukes臨床分期為A期的患者有25例,為B期的患者有20例,為C期的患者有5例;腫瘤的組織學(xué)分型為低分化型的患者有10例,為中分化型的患者有25例,為高分化型的患者有15例。將這50例患者隨機分為FQJ組和KF組(25例/組)。兩組研究對象的一般資料相比,P>0.05。

1.2 方法

協(xié)助兩組患者進(jìn)行常規(guī)的術(shù)前準(zhǔn)備。為KF組患者采用開腹手術(shù)進(jìn)行治療。方法是:對患者進(jìn)行氣管插管全身麻醉,在其腫瘤側(cè)腹部做一個15 cm的切口。對其腹腔進(jìn)行探查,對其腫瘤近端的腸管進(jìn)行結(jié)扎。切除腫瘤所在節(jié)段的腸管、腸系膜及淋巴結(jié),使用環(huán)形吻合器重建腸道,縫合腸系膜的切緣。為FQJ組患者采用腹腔鏡手術(shù)進(jìn)行治療。方法是:對患者進(jìn)行氣管插管全身麻醉,使用氣腹針為其建立人工二氧化碳?xì)飧埂T谄淠毑孔鲆粋€1 cm的穿刺孔,將腹腔鏡置入其腹腔內(nèi)。在腹腔鏡的引導(dǎo)下,確定其病灶的具體位置。對腫瘤近端腸管進(jìn)行結(jié)扎,使用可吸收鈦夾夾閉腫瘤所在腸段的主要供血血管。在腫瘤遠(yuǎn)端完整地切除其所在節(jié)段的腸管、腸系膜及淋巴結(jié)。使用環(huán)形吻合器重建腸道,縫合腸系膜的切緣。解除氣腹,關(guān)閉腹腔。

1.3 觀察指標(biāo)

1)對比兩組患者術(shù)中淋巴結(jié)的清除數(shù)、術(shù)中的出血量和手術(shù)的時間。2)對比兩組患者住院的時間、術(shù)后鎮(zhèn)痛的時間、術(shù)畢至排氣的時間和術(shù)后半年內(nèi)的存活率。3)對比兩組患者術(shù)后并發(fā)癥(包括腸梗阻、吻合口出血、切口感染等)的發(fā)生率。

1.4 統(tǒng)計學(xué)處理

用SPSS 22.0軟件對本文中的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計學(xué)分析。計量資料用(±s)表示,采用t檢驗,計數(shù)資料用%表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統(tǒng)計學(xué)意義。

2 結(jié)果

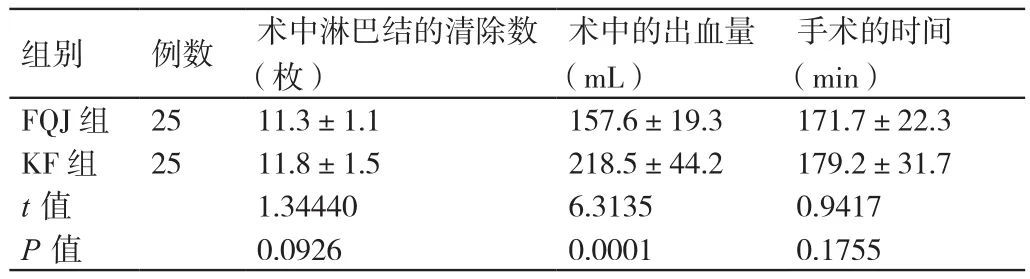

2.1 兩組患者各項術(shù)中指標(biāo)的對比

兩組患者術(shù)中淋巴結(jié)的清除數(shù)和手術(shù)的時間相比,P>0.05。FQJ組患者術(shù)中的出血量少于KF組患者,P<0.05。詳見表1。

表1 兩組患者各項術(shù)中指標(biāo)的對比(±s )

表1 兩組患者各項術(shù)中指標(biāo)的對比(±s )

組別 例數(shù) 術(shù)中淋巴結(jié)的清除數(shù)(枚)手術(shù)的時間(min)FQJ組 25 11.3±1.1 157.6±19.3 171.7±22.3 KF 組 25 11.8±1.5 218.5±44.2 179.2±31.7 t值 1.34440 6.3135 0.9417 P值 0.0926 0.0001 0.1755術(shù)中的出血量(mL)

2.2 兩組患者各項術(shù)后指標(biāo)的對比

FQJ組患者住院的時間、術(shù)后鎮(zhèn)痛的時間、術(shù)畢至排氣的時間均短于KF組患者,P<0.05。兩組患者術(shù)后半年內(nèi)的存活率相比,P>0.05。詳見表2。

表2 兩組患者各項術(shù)后指標(biāo)的對比

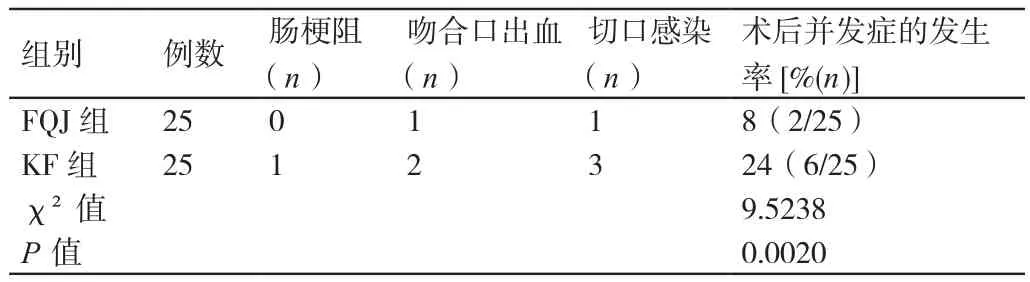

2.3 兩組患者術(shù)后并發(fā)癥發(fā)生率的對比

FQJ組患者術(shù)后并發(fā)癥的發(fā)生率(8%)低于KF組患者術(shù)后并發(fā)癥的發(fā)生率(24%),P<0.05。詳見表3。

表3 兩組患者術(shù)后并發(fā)癥發(fā)生率的對比

3 討論

大腸癌在臨床上較為常見。以往臨床上常采用開腹手術(shù)治療此病,但創(chuàng)傷性較大,不利于患者的術(shù)后恢復(fù)。近年來,隨著微創(chuàng)手術(shù)技術(shù)的不斷發(fā)展,腹腔鏡手術(shù)在治療大腸癌方面得到了廣泛的應(yīng)用。相關(guān)的臨床實踐證實,用腹腔鏡手術(shù)治療大腸癌的效果良好,能夠降低患者術(shù)后并發(fā)癥的發(fā)生率,促進(jìn)其康復(fù)[5-7]。本研究的結(jié)果顯示,F(xiàn)QJ組患者術(shù)中的出血量少于KF組患者,P<0.05。這說明,用腹腔鏡手術(shù)治療大腸癌可有效地減少患者術(shù)中的出血量。FQJ組患者住院的時間、術(shù)后鎮(zhèn)痛的時間、術(shù)畢至排氣的時間均短于KF組患者,P<0.05。這說明,用腹腔鏡手術(shù)治療大腸癌可有效地縮短患者腸道功能恢復(fù)正常的時間,減輕其術(shù)后疼痛的癥狀,促進(jìn)其康復(fù)。FQJ組患者術(shù)后并發(fā)癥的發(fā)生率低于KF組患者,P<0.05。這說明,用腹腔鏡手術(shù)治療大腸癌可有效地降低患者術(shù)后并發(fā)癥的發(fā)生率,改善其預(yù)后。

綜上所述,用腹腔鏡手術(shù)治療大腸癌的效果較為理想。此法值得在臨床上推廣應(yīng)用。