延安棗園革命遺址規劃使用后評價研究

康偉桐 王 莉 袁一凡

(西北農林科技大學風景園林藝術學院,陜西 咸陽 712100)

1 研究背景

近年,革命遺址因深遠的歷史價值、重要的文物價值以及紅色精神成為大眾首選的紅色旅游地。棗園遺址作為國保單位,旅游開發和遺址保護的矛盾日益突出,需要對遺址使用后情況進行全面認識和判斷。因此要對革命遺址進行使用后評價研究,從新的角度分析探索適合棗園遺址現狀發展的具有可操作性的優化規劃策略,為同類革命遺址及紅色旅游的可持續發展提供新的研究思路[1]。

2 革命遺址的使用后評價因子分析

棗園遺址的使用后評價的評價因素有18項,通過運用SPSS軟件對評價因素進行KMO和Bartlett的球型度檢驗和量表信度檢驗,在效度檢驗中得到KMO值為0.742,大于0.7,球形檢驗的顯著性為0.000,表明適合進行因子分析;對量表進行信度檢驗時,采用Cronbach的Alpha作為判定標準,得出Alpha系數為0.831,大于0.8,進一步證明問卷的可靠性,表明各因子內部一致性較高,量表信度可取。

3 使用后評價過程

3.1 棗園革命遺址現狀

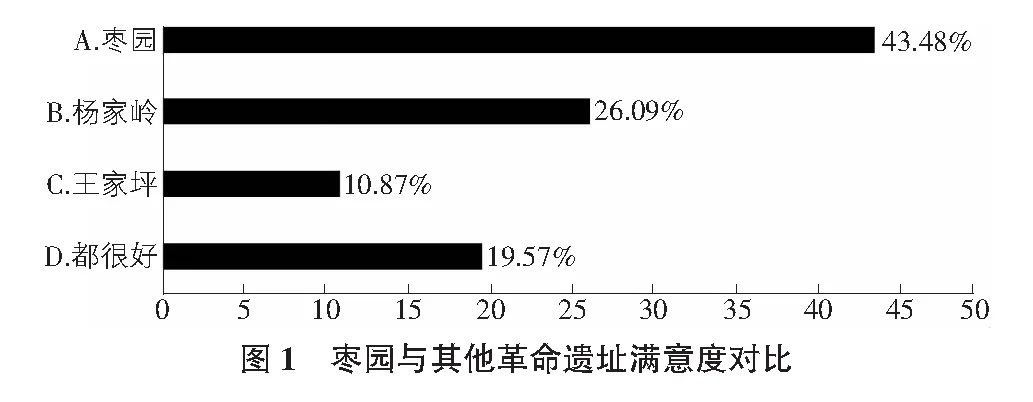

棗園位于延安西川,現存有禮堂一座,西洋式建筑4棟、石窯37孔、瓦房76間,涼亭1座。通過調研對比游客對棗園與延安其他革命遺址的整體滿意度(見圖1),可見棗園是延安最具吸引力的遺址,主要原因是,棗園與周邊革命遺址相比面積較大,環境更優越,舊址本身與周邊環境風貌相對更協調,有一定發展空間,是延安最具擴張性的景區。

3.2 評價方法選擇

采用問卷及深度訪談進行研究,問卷首先針對棗園遺址的使用者特性進行數據采集,其次是對使用者對棗園遺址內的各資源項目的評價進行數據分析。調研時間選在十一國慶假期旅游高峰段,問卷發放300份,回收270份,有效率90%。

3.3 使用人群基本情況

通過調研發現訪客中男性對于棗園遺址的偏愛程度更高占到57%;在年齡上,20歲~40歲的人群為71%,多為中青年階層;從游客來源看,外地游客更多占69%;受教育程度數據中的本科及以上學歷為56%。職業構成數據中干部和學生最多占58%,說明訪客的文化素質普遍較高。從數據中還可以看出游客大多首次來延安;從來訪方式來看,自駕行和自由行的訪客最多占到72%,附近居民訪客最少。綜上,棗園遺址的使用者多為中青年,以干部和學生為主,受教育程度較高,大多是自由行或自駕行首次來延安。

3.4 評價因素均值分析

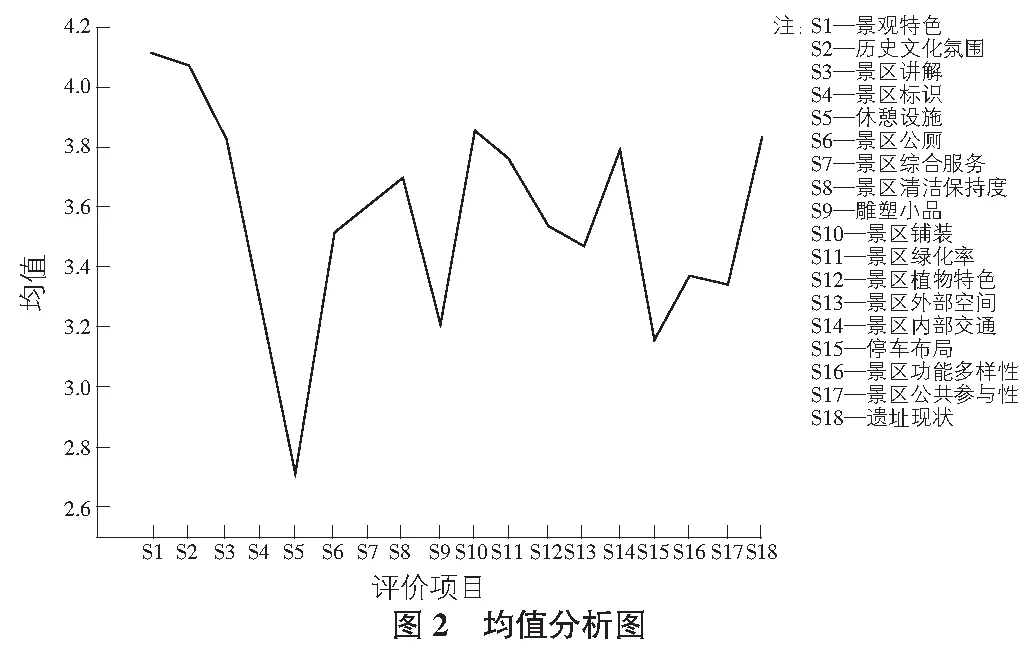

本文對于棗園遺址滿意度均值分析采用李克特量表法,將滿意度分為五個等級,非常滿意,滿意,一般,不滿意以及非常不滿意,分別賦值5~1。對各要素分析如圖2所示。

從交通可達性看,遺址外部可達性和停車布局滿意度不高。主要原因是園外交通以單行道為主,所以造成到園不便,由于遺址位于溝壑地帶,遺址內高差使得部分游客無法到達,另外故居處無停留廣場,在人流量高峰期易引起擁堵,使游客游覽時間增加;從景觀要素及歷史文化方面看,訪者對遺址整體綠化程度比較滿意,但對雕塑小品滿意度不高僅為3.22,認為雕塑小品數量太少且特色不突出;遺址內鋪裝滿意度較高,因鋪裝符合遺址內歷史文化氛圍;遺址的管理與服務設施方面來看,訪者對休憩設施及標識滿意度低,個別座椅擺放不合理,區內標識位置較隱蔽,沒起到指示作用。

綜上,訪客對遺址景觀特色,歷史文化氛圍方面的評價較高(分數高于4.00),但對遺址中休憩設施、停車布局、雕塑小品及公眾參與性等因素的評價不高(分數均在3.00左右)。

3.5 差異顯著性分析

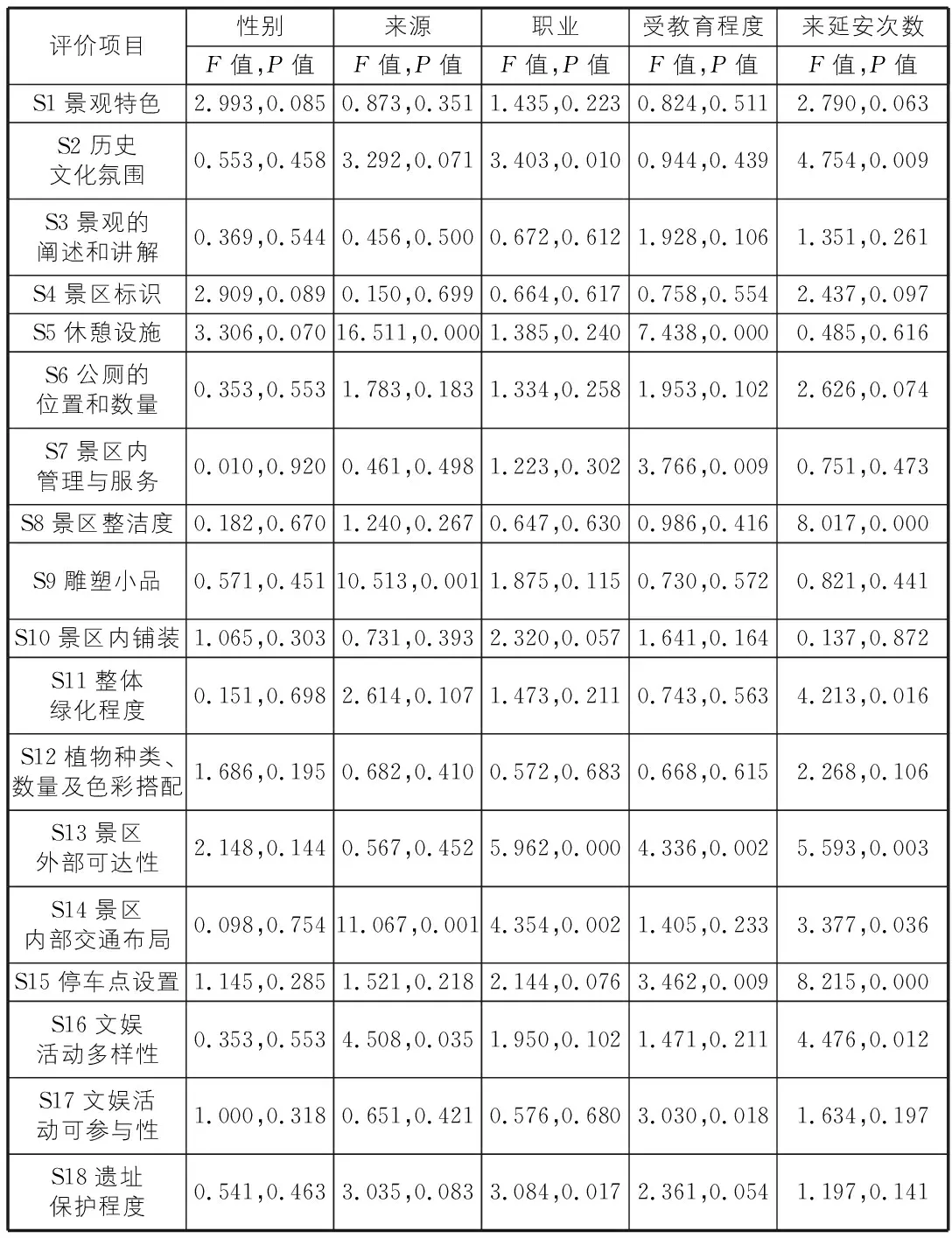

對棗園遺址使用者的基本情況進行統計,選取不同因子作為自變量進行單因素方差分析,檢驗其對遺址評價因素滿意度是否有差異,得出受訪者對滿意度影響程度。運用SPSS20軟件,分析得出組間顯著性P值,若P<0.05,則有差異,若P<0.01,有顯著差異。

由表1可知,性別不同對應各要素P>0.05;而訪客來源不同,以致使用者在對遺址功能多樣性評價因素上產生顯著性差異,休憩設施、雕塑小品以及遺址內部交通差別更大,小于0.01;由于職業不同,訪客在對遺址景觀效果、歷史文化氛圍以及遺址現狀三項評價因素上產生顯著性差異,而遺址外部可達性、內部交通兩項差別更大,小于0.01;由于受教育程度不同,使訪客對遺址公眾參與性產生顯著性差異,而休憩設施、景區綜合服務、外部可達性等差別更大,小于0.01;來訪次數不同,訪者在對園內綠化率、景區功能多樣性、內部交通產生顯著性差異,而對于歷史文化氛圍、清潔度、外部可達性、停車布局P<0.01,差別更大。

表1 差異顯著性分析

綜上可見,性別不同對棗園各項要素的滿意度評價無差別成立,而使用者來源,職業,受教育程度及來訪次數不同對于棗園各項要素的滿意度評價無差別均不成立,說明使用者性別不同對于遺址各要素滿意度無影響,而其他四項對滿意度評價均有影響。

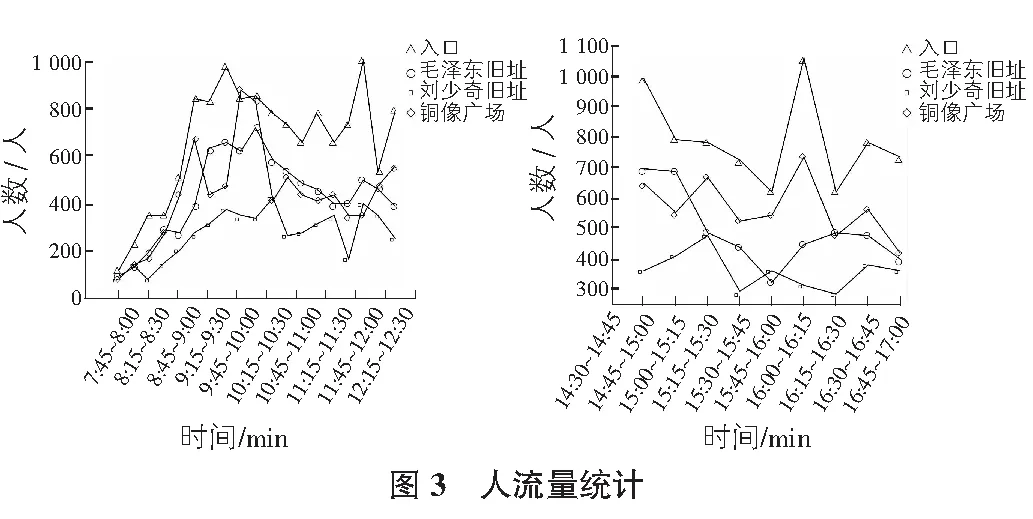

3.6 游客行為活動分析

調研選取園內有代表性的四個地點統計人流量,統計時間從7:45~17:00,每15 min為一個時間段(見圖3)。從時間上看,早上人流量最少,10:00左右人流達到峰值,之后逐漸減少,但在12:00之后,人流又有上升,原因是訪客在對延安革命景區游覽時,游覽路線多數為從王家坪,楊家嶺再到棗園,所以在12:00左右,選擇該條游覽路線的訪客剛好到達棗園,故造成了人流量突然增多;下午人流在14:30~16:30較多,之后逐漸下降;從地點看,入口人流最高時達到每15 min 1 051人,毛澤東舊址處最高達到715人,銅像廣場為882人,劉少奇舊址為482人。綜上,上午人流量多于下午,全園全天人流量達到22 154人;入口處人流最多,劉少奇舊址最少,銅像廣場和毛澤東舊址最受歡迎。

4 基于使用后評價對棗園遺址的優化規劃建議

4.1 保證遺址的歷史文化特色

保證棗園的文化歷史氛圍是遺址可持續發展的關鍵,隨著周邊商業建筑不斷增加,棗園遺址歷史環境的完整性遭到損壞,這極大削弱了人們對棗園遺址的文化識別和價值認知,限制了遺址的保護空間[2]。因此要控制周邊城市風貌,在規劃設計中強調區域特色的保留和文化內涵的延續,注重保持革命遺址特有的空間格局及其內在的精神歸屬感,突出對遺址整體環境和文化氛圍的保護,將無形的文化與有形的物質空間有機結合,尋求可持續發展意義上的文化傳承[3]。

4.2 提升遺址可達性

遺址的可達性對滿意度有重要影響,可達性越強的景區,其歷史風貌的認知度也就越高,其承載的城市精神和文化內涵就越容易被市民和游客所熟悉和認知[4]。延安位于黃河中游,屬黃土高原丘陵溝壑區,而棗園位于延安西北部,可達性受到限制,旅游活動受到影響,不利于紅色旅游資源效應最大化。因此提高棗園遺址可達性,能夠增強訪者對遺址文化內涵及價值全方面認知,有利于產生較好的信任度和追隨度,提升對遺址的滿意度,形成文化景觀偏好,從而擴大延安紅色革命遺址的影響力[5]。

4.3 提高遺址管理服務水平

1)增加公益性設施,及時維護服務設施,調研發現使用者對遺址內服務設施配置滿意度較低,這削弱了人們對城市文化品牌的好感,遺址應為訪者提供有組織的游覽路線、合理完善的基礎設施,這直接影響文化景觀完整度及游客對其的滿意度[6];

2)增加景觀節點、集散空間,在不破壞原有遺址風貌的基礎上緩解旅游帶來的人流壓力,營造高品質公共空間,最大限度提供良好的環境,提升遺址整體服務水平[7]。

5 結語

棗園作為城市公共性景觀要成為文化旅游品牌,必須擁有良好的生態環境、健全的旅游設施、便捷的旅游線路、豐富的文化活動、獨具特色的景區環境,這是提高遺址吸引力的核心[8]。對延安棗園遺址進行使用后評價研究,將研究結論有針對性地應用于規劃管理中,以此達到優化設計及管理的目的,提高革命遺址的滿意度,同時為延安其他革命遺址的規劃管理提供思路,提高延安革命歷史古城的文化風貌。