壞小子上天堂

文/楊 杰

小王子說:一個生活中的“倔強分子”也許不令人愉快,但在創造領域,諸如憤怒、叛逆等因素反倒可能是創新的基礎。一個生活中的“倔強分子”也許不值得推崇,但他在創造領域的大膽,和對真善美的極力維護,或許終可以讓他得到一些贊美。

哈蘭·埃里森2018年6月底去世了,享年84歲。作為科幻大師,他一生獲得過10次雨果獎和4次星云獎,發表過1700多部作品。跟高產一樣出名的,是他的暴脾氣。大學期間,他因為拳打教授而被退學,起因是教授說他沒有寫作天分。此后20多年,每發表一部作品,他就給教授寄去一份。他還跟詹姆斯·卡梅隆撕破臉,說《終結者》從自己的作品中盜取了靈感。兩人鬧得滿城風雨,最終以埃里森的名字出現在職員表中結束。卡梅隆恨恨地說:“哈蘭·埃里森是一個叮我屁股的寄生蟲。”

“憤怒、有趣、雄辯、才華橫溢。如果真有死后生活存在,那么哈蘭已經在踢人屁股或者把敵人拉下馬了。”斯蒂芬·金悼念埃里森時說。

哈蘭·埃里森出生在俄亥俄州一個小鎮唯一的猶太家庭里。據他自己說,他那時每天都要和別人動手才能保護自己,“我每天懷著怒氣睡覺,醒來時更加生氣。”也許就是這樣叛逆的基因,讓他在超現實的幻想里,寫出令人震驚的故事。

在他的作品里,概念總是尖銳的。在《“懺悔吧,小丑!”嘀嗒人說》里,“遲到”被設定為一種需要受到制裁的犯罪,為此人人按部就班,整個社會死氣沉沉,唯獨一個自稱小丑的人保持了個性,最后卻遭到抹殺。

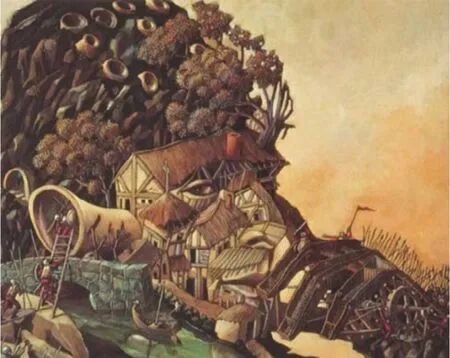

這個“一肚子壞水”的科幻大師不怎么符合主流。帶著股倔勁兒的哈里森,叼著煙斗,罵罵咧咧地寫出了一個黑白顛倒的世界,也寫了慘淡現實下人性微弱的光芒。但他咽了口唾沫,又“噗”一下把光吹滅。殘酷也能揭示真相,戲謔才更襯托真實。

他的一部名叫《無聲吶喊》的作品被改編成游戲,據說是史上第一個批判現實的游戲。故事的開始,世界早已毀滅,大地一片焦土,5個幸存者淪為一臺瘋狂的電腦——“主宰”的玩物。他們被關起來,經歷“主宰”設計的致命游戲,以此取樂,一遍又一遍,持續了109年。這個人工智能控制人的故事,現在聽來也不算“大膽”,但這可是半個世紀前的作品,發表的第二年就獲得了雨果獎。

和小說一樣,游戲沒有采取通常的升級打怪模式,俗套地給主人公安排一次次的冒險,最終打敗大Boss,成為拯救世界的美式英雄。哈里森把眼光向內,一層一層剖析自我,每一關劫難都是讓人了解自己。比如5人中唯一的女性,是一個恐懼黃色的女程序員。她被安排在一座金字塔前,鋪天蓋地的黃色襲來。她忘了自己為什么懼怕黃色。電梯間的工作服喚起記憶,多年前她曾被一個身穿黃色工作服的清潔工暴力襲擊。工作服幻化成怪物,無路可退的她只能拼命向前。最終解鎖的方式,是在電腦上輸入被襲擊的日期,炸毀金字塔和無盡的黃色,以及過去的那個“我”。

看完這些經典的科幻作品,總讓人心緒難平。哈里森就像個壞小子,制造麻煩,給你添堵。他少有的一次平和出現在1990年的采訪中。在談到自己為何持續寫作時,他說:“因為所有在瘋狂地方的作家都堅信寫作是一個神圣的家務。他們希望就時代發聲,引領一些改變,能夠說‘我在這里,為善提供了一些驅動’。”