國產IP電影“內容為王”的重構路徑

高明珍

(南京信息工程大學 傳媒與藝術學院,江蘇 南京 210044)

IP是英文Intellectual Property的縮寫,意為“知識財產”。IP電影指的是從熱門的“知識財產”衍生而來的電影,如根據網絡小說《何以笙簫默》、動漫《哆啦A夢》、游戲《古劍奇譚》等改編的電影都屬于IP電影。IP電影普遍包含了“粉絲足量”“市場保證”的言下之意,因而迅速成為行業“新寵”,IP電影開啟了資本進入文化的一種全新模式,并似乎快速激活了當下中國電影產業,讓人雀躍。然而其急劇迸發背后也暴露了諸多問題,如改編問題、內容與渠道、藝術與營銷等問題,撇開資本泡沫,IP電影到底帶來了什么,未來如何發展,值得深思。

一、國產IP電影發展現狀

當前,國內IP電影主要有這樣幾種類型:

一是傳統經典IP衍生電影。如《西游記》系列電影、《紅高粱》《趙氏孤兒》等,主要集中在經典名著、文化典故等IP改編上。

二是新經典IP電影。如網絡小說《盜墓筆記》《致青春》等,具有青年亞文化特質和廣泛的粉絲群。

三是形象IP電影。經典形象包括人物形象、城市形象、文化形象等,如孫悟空、葉問等人物形象、“老上海”等城市文化形象。

四是明星IP電影。以明星為絕對主導的電影,如郭敬明的《小時代》、韓寒的《后會無期》等。

五是流行文化IP電影。依據熱播綜藝節目改編的電影,如《奔跑吧!兄弟》等,另外還有手游IP《陰陽師》、國外IP《十二怒漢》《我是證人》等。

第一類傳統經典IP電影藝術性較強但目前發展式微,票房與藝術性并未形成正比,而明星IP和流行文化IP電影基本沒有太多文化積淀卻都迅速占領市場,這種悖論性表象之下是粉絲經濟主導的消費主義暗流,不難發現,大熱的IP電影普遍具有以下幾個特點。

1.依托網絡。目前多數IP來自網絡,網絡小說、網游、網絡劇等都是IP改編的熱點。IP電影依托網絡文化,話題性強、關注度高、互動性強,網絡傳播促使其迅速發酵成文化現象,往往未播先熱并最終成為票房贏家,體現了新時期的文化產業依托新媒體傳播和營銷的普遍特性。

2.粉絲效應。IP電影是粉絲經濟的典型代表,擁有“粉絲足量”與“市場保證”雙標簽,這也是資金迅速涌入IP電影的主要原因。從2014年開始,以IP電影為核心立項的電影項目猛增,各大電影公司進入瘋狂囤積IP的行列,優質IP迅速被瓜分。

3.商業性凸顯。IP電影很大程度上是工業文化的產物,它們依據一定的生產流程而生產出來,項目化、資金的注入是主要的運行形態。

IP電影目前主要以文化商品形態存在,因為節省了劇本創作及市場試水,創作周期大大縮短,IP變現的速度和商業利益讓很多投資者興奮。渠道、粉絲和資本對IP電影發展顯得至關重要,內容似乎退居其次了。

過去幾年,有數十部由IP改編的電影上映,總票房上百億。在這些電影中,有的將IP價值發揮到極致。如《尋龍訣》,也有的白白浪費了IP本身的價值,如《何以笙簫默》《秦時明月》。那么在IP電影生成過程中,哪些因素起到了決定性作用呢?

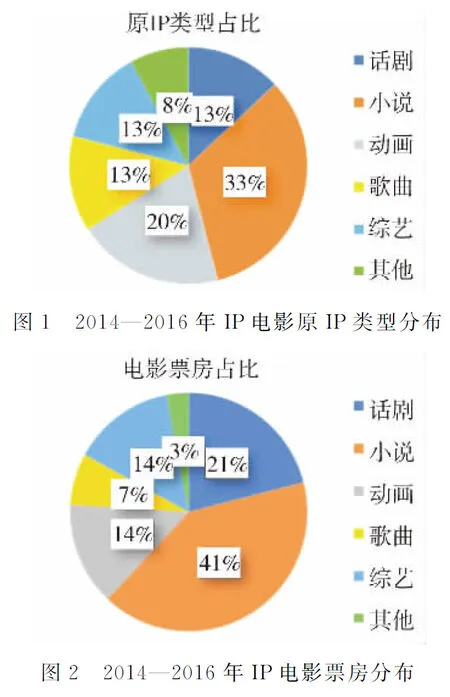

通過圖1和圖2可以看出,近幾年IP電影來源主要集中在小說、話劇、動畫、綜藝等藝術形態,對比發現話劇和小說在IP利用率和票房效能上成績最好,綜藝節目、動畫、歌曲在IP開發效用上明顯不如話劇和小說,但實際上話劇、小說的普及度和知名度往往不如其他IP類型,尤其是話劇的粉絲數量根本無法跟當紅綜藝節目和網紅小說相比,那么話劇電影緣何普遍成為票房黑馬呢?

沒有渠道和粉絲優勢,話劇IP只能在內容上做文章。相較于其他IP類型,話劇在故事性和戲劇性上更勝一籌,敘事成熟,適宜改編,如《驢得水》《夏洛特煩惱》等話劇在敘事主題、劇情編排、戲劇沖突方面經得起推敲。熱門小說也普遍具有優質故事,但小說作為文字藝術在向電影轉變時,改編水平要求很高,目前很多IP電影急功近利,關注資本忽略藝術,在改編時取其形而未抓其神,老粉絲不滿意,新粉絲黏著度不高,導致小說IP價值未能充分挖掘,浪費優質IP,典型案例如《喜樂長安》;動畫IP價值指數很高,但往往難以變現。目前比較知名的動畫IP多是兒童片,故事情節對成人吸引力較低,對票房的拉動也不夠強勁。綜藝節目內容比較單薄,缺乏故事基礎,重復的游戲套路缺乏可持續性。例如《奔跑吧!兄弟》《歡樂喜劇人》等缺乏充實的劇情和激烈的沖突,淪為電視節目的終極回顧式紀錄片,盡管短時間內獲得高票房,但遭受觀眾詬病,沒有后續發展力。歌曲、散文等IP基本沒有故事,在票房上的表現更有隨機性,導演、演員、劇本等每一要素都會影響商業折現。盡管一部IP電影的成功有多個元素,但可以斷言,故事講得好不好依然是關鍵,內容吸引人才是王道。

實踐及數據表明,盡管IP電影有前期的粉絲基礎,并且有投資方的大數據及市場測評等手段,也不乏大投資,然而并不意味著所有IP電影都穩賺不賠,也不意味著開發成功的IP電影能持續發展,雖然IP先入為主地決定了電影的主要內容,但藝術轉化必須遵循電影的敘事規律,需要編故事、寫腳本,進行深度的二次創作,劇作水平高低,直接決定了電影化敘事的成功與否,IP電影時代改編的地位不是降低而是更為重要了。《驢得水》《左耳》《夏洛特煩惱》之所以口碑票房雙豐收,不僅在于改編前就具有豐厚的主題和考究的劇情,更在改編時保留了戲劇沖突、規避了舞臺痕跡,并在劇情上進行刪減以適應電影銀幕敘事的規律,而電影《何以笙簫默》則劇情斷裂、感情突兀、主題含糊,失去小說原著的情感韻味,最終觀眾不買賬,票房低迷。凡此種種,說到底,IP電影核心競爭力和發展力還是來自好的內容。

二、IP電影“內容為王”的重構路徑

“內容為王”是傳媒界最為人熟知的從業理念之一。傳統意義上的“內容為王”認為,只要把內容做好,對內容精耕細作,就不愁沒有受眾關注,也不會“賣”不出去。網絡技術、媒介技術的發展帶來了媒介生態劇變,“內容為王”也被賦予了新內涵,除了內容文本之外,傳播渠道、受眾需求、傳播形式等與內容的辯證關系都應該被包含進“內容為王”的闡釋中。IP電影要結合“內容為王”的新含義提升內容質量,真正做到生產優質內容,以優質內容贏得長久發展。

(一)“內容為王”轉變為“優質內容為王”

新時期,內容制造者空前之多,傳統媒體、網絡媒體、意見領袖、自媒體甚至網紅都可以是內容生產者和提供者,內容也不再是精英專業生成的結果,而是用戶借助新技術主動介入內容生產過程中的互動過程,往往是用戶群體智慧的結晶,如電影《失戀33天》就是大量網民跟帖制造內容并獲得成功的案例。

傳統媒體對內容的壟斷性控制發生變化,內容供給由稀缺變為過剩,只要有足量粉絲就可以成為IP電影的來源,IP既可能是任何一種藝術形態,也可以是一種形象甚至一句廣為傳播的網絡語。面對如此豐富的內容,顯然只有優質內容才能勝出。好的電影要有優質的敘事,而不是“明星+IP”就完事,既要考慮到藝術形態的差異性,又要保證具有走心而不走形的敘事主題,這需要高水準編劇。因此,面對IP電影很多人高呼不需要編劇了是大錯特錯的,再好的文本也需要編劇發揮作用,實現優質IP的高水平改編,制造優質內容,急功近利本末倒置只會損害優質IP,使IP電影走入死胡同。如郭敬明的《小時代4》沖突建置錯位,主題未能升華,停留在扭曲的拜金炫富價值觀層面;電影《爵跡》情節斷裂、主題含糊,未能傳達小說原著中宏大的故事與細致的情感,急功近利賺取票房的同時也大大降低了粉絲對其的忠誠度。2017年,“IP+流量小鮮肉”的電影產品已經引起很多粉絲的反感,如小說《三生三世十里桃花》改編電視劇積累了大量粉絲,然而電影版短短兩小時簡單堆砌情節,并未運用電影手法表現三個時空的人物愛恨,票房最終定格在5.35億元,根本沒辦法跟原創電影《戰狼》及《乘風破浪》相比。

所以,在一個不缺內容的時代,更要注重內容的質量,IP能給電影帶來海量粉絲,但是也意味著粉絲有屬于自己的文本,應在尊重原著精髓的基礎上,打造出意料之外、情理之中的好故事。

(二)內容與渠道的辯證關系

傳統媒體時代,內容制造者主要是處于壟斷地位的傳統傳媒組織和專業機構,內容具有稀缺性,稀缺產生價值,內容就此為王,因此不太考慮如何呈現、傳達、推廣。新媒體時代,技術門檻的不斷降低,社交平臺的日益廣泛應用,人人皆為傳者,內容不再稀缺,表達方式成為關鍵,這就需要更好的技術平臺實現與用戶的接觸,內容與傳播必須“皮毛一體”,如何呈現、如何傳達貫穿了內容生產的整個過程,差異化傳播成為必然選擇。將平臺、技術與內容置于非此即彼的二元對立,是傳統媒體的思維方式,實際上內容、技術、平臺三者相互依存、缺一不可,融合發展才能助推內容呈現。并且IP電影要打造品牌,實現產業化營銷,僅僅依靠優質內容播映是不夠的,作為一個產業鏈,必須開發周邊而不能僅僅停留在中游播映,因此跨界發展開發產業鏈上、中、下游各環節產品并著力打造品牌,這是產業化的必經之路。差異化傳播、融合思維、跨界發想結合才能促進IP電影可持續發展。如美國漫威集團從漫畫到電影再到電視劇和網絡短片,在統一的漫威宇宙中,將同樣的價值觀、英雄人物和類型敘事進行差異化整合,并且在劇情上進行相互指涉,帶來了影迷更為豐富的審美,很好地完成了渠道對內容的有效支撐。這值得中國IP電影借鑒。

(三)內容與大數據的關系

內容之所以為王是建立在被消費的基礎之上,再好的內容,沒有被消費、沒有人愿意消費,實現不了商業價值也只能是空談。新時代內容生產首要的是要發掘用戶需求、分析自身能力、生產特定的“價值包”,并且選擇高效且便捷的渠道將精準“價值包”傳遞出去,以及將反饋及時回收并加入新的內容生產中去……新時代“內容為王”是包含回路設計的一整套流程,顯然,此時的內容生產始于“內容”卻不止于“內容”。內容必須精致精準,形式更須跨媒跨界。因此,優質內容需要精準定位,成為受眾為本、精準抵達并激發反饋的內容。

三、結 語

IP電影的發展依然“內容為王”但不是“內容唯王”,而是優質內容為王,內容、渠道和數據共同構建了IP電影價值的實現。