基于UCPS標準的機組新型調節性能指標與應用

吳繼平 ,李俊恩 ,孫其振 ,雷 鳴 ,馬 強

(1.南瑞集團有限公司,江蘇 南京 211106;2.國網山東省電力公司,山東 濟南 250001)

0 引言

機組作為電網二次頻率調整的控制主體,其跟蹤主站AGC控制指令的能力和質量是保證電網頻率安全的基本前提。目前我國在機組AGC調節性能評價方面,多采用響應時間、調節速率、調節精度、調節范圍等單個或組合性能指標[1-2]。在機組實際調節效果方面,有學者提出將AGC機組的調節效能劃分為3個效能系數[3-4]:調節容量、調節速率和調節偏差,上述指標能夠較為客觀地反映AGC機組對電網的實際貢獻。與我國關注機組單個控制性能指標相比,北美各大獨立系統運營商 (independent system operator,ISO)在機組性能評價方面更加關注與市場滾動銜接,計算機組目標出力與實際出力之間的統計關系。Pennsylvania—New Jersey—Maryland電網運營商以5 min為一個周期,實時統計機組目標出力與實際出力的相關性以及兩者之間的偏差平均值[5]。紐約州ISO則在每個實時調度時段 (一般是5 min)計算出機組控制目標與實際出力在實際控制過程中的最大正偏差、最大負偏差以及機組提供的調節空間,表征機組的調節性能指標[6]。

基于速率、精度和響應時間的機組調節性能指標非常貼近機組跟蹤AGC指令的運行過程,計算結果物理意義明確,便于設計考核補償方案。但目前基于常規性能指標設計的評價方法一方面無法有效分辨機組不跟蹤或跟蹤效果較差等運行工況[6-7],電廠有可能對控制指令采取選擇性執行策略,在指標計算整體結果上并沒有太大影響;另一方面不能量化分析AGC機組調節過程對電網頻率及聯絡線功率控制的實際貢獻,尤其是部分響應時間較差的機組,若不能及時響應AGC控制,其實際跟蹤效果可能與電網實際需求相反,其控制過程不僅對電網沒有貢獻,反而不利于電網實際運行。隨著調頻市場的逐步建立,在準確評價機組調節性能的基礎上,更迫切需要進一步完善表征機組對電網運行調節貢獻指標,同時能夠在長周期時間尺度上對機組調節貢獻進行統計學上的評價。

針對當前機組調節性能指標在實際運行過程中存在的問題以及調頻市場建立后對機組調頻效能的評價要求,通過分析UCPS標準的適用性,提出基于UCPS標準的UCPS1改進算法,通過統計分析機組控制偏差與電網區域控制偏差 (Area Control Error,ACE)之間的統計關系,得出表征機組調節效能的新指標,能夠更加準確評價機組調節過程對電網的實際貢獻。

1 UCPS控制性能評價標準

北美電力可靠性委員會(North American Electric Reliability Council,NERC)于 1997年提出對發電廠提供輔助服務的性能設立評價體系。在此基礎上結合多年的運行經驗,于2002年提出了服務提供者控制性能標準 (Service Control Performance Standard,SCPS),引入SCPS可促進機組改變其控制策略,對改善電網頻率控制性能發揮很好的作用。SCPS與NERC制定的控制區控制性能標準 (Control Performance Standard,CPS)一脈相承,對控制區內機組的性能評價具有較好的延續性[8]。

1.1 機組控制偏差

機組控制偏差主要用于表征機組控制目標與實際出力之間的偏離程度,反映了機組跟蹤控制目標的優劣,其計算公式為

式中:Uce為機組控制偏差,MW;Ua為機組實際發電功率值,MW;Uc為機組控制目標值,MW。

1.2 機組I類性能評價

1.2.1 機組I類性能評價標準

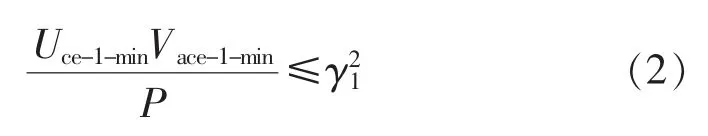

對于聯絡線偏差控制模式,UCPS1要求機組(或機組組合)的控制性能滿足以下條件:

1)長期(時長大于一個月)控制性能應滿足機組控制偏差平均值接近0;

2)機組控制偏差應有利于減小控制區的ACE,或對控制區ACE的影響不超出規定的范圍,即滿足

式中:Uce-1-min為機組控制偏差1 min的平均值;Vace-1-min為控制區控制偏差1 min的平均值;P為對該機組的分配因子,ΣP=1;γ1為控制區控制偏差1 min平均值的目標限值,MW。

UCPS1標準注重判斷機組控制偏差Uce是否影響控制區的ACE,當Uce與ACE符號相反時,該Uce對減小控制區的ACE是有利的;當Uce與ACE符號相同時,則該Uce對減小控制區ACE是不利的,但如果 Uce的數值較小,仍滿足式(2),則表示該Uce對控制區ACE的影響未超出規定范圍。

1.2.2 機組I類性能評價指標計算

式中:UCPS1為機組I類性能評價指標;n為每個計算時段的分鐘數;

當UCPS1≥200%,表示Uce對減小控制區的ACE或電力系統的頻率偏差有利;200%>UCPS1≥100%,表示VCE對控制區的ACE或電力系統的頻率偏差的影響未超出規定的范圍;UCPS1<100%,則表示Uce對控制區的ACE或電力系統的頻率偏差的影響已超出規定范圍。

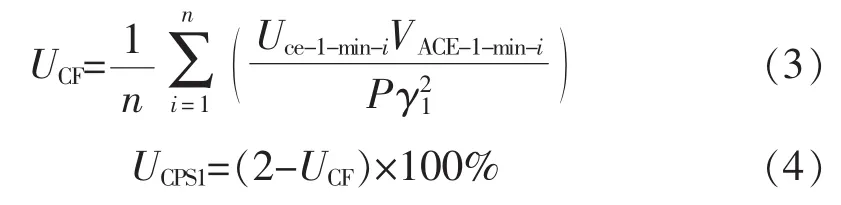

1.3 機組Ⅱ類性能評價

1.3.1 機組Ⅱ類性能評價標準

機組Ⅱ類性能評價標準要求機組每10 min Uce的平均值控制在規定的范圍內。即

式中:|Uce-10-min|為 Uce10 min 平均值的絕對值;L10為控制區的CPSⅡ類控制性能限值;Pi為機組i的分配因子;M為根據機組類型設定的機組最大控制偏差值;Ki為機組i的參與因子。

1.3.2 機組Ⅱ類性能評價指標計算

II類性能評價指用于計算是機組控制偏差的總體合格率,用于從長時間尺度評價機組實際出力偏離控制目標的程度,每10 min作為一個計算點。

式中:UCPS2為機組Ⅱ類性能評價指標;Tq為機組UCPS2合格時間,min;T為機組運行的時間,min。

2 機組I類性能評價指標改進

2.1 UCPS標準分析

UCPS標準將機組調節量與區域ACE或頻率偏差直接相關,直觀地量化了機組對于系統頻率控制的貢獻度。從式(1)和式(2)可以得出,UCPS標準中利用了機組目標出力與實際出力的偏差及電網ACE進行了統計分析,但在AGC控制過程中,AGC機組的目標出力實際上由AGC應用實時根據電網ACE得到總體調節需求,再根據調節需求將調節量分配給參與AGC控制機組,AGC機組的控制目標就等于機組實際出力加上調節量,而且考慮到機組實際跟蹤能力,在分配調節量時會受到機組最小、最大調節量的限制,同時,機組跟蹤AGC控制指令時,受到機組調節速率限制,其實際過程需要一定時間才能完成,因此,在計算機組目標出力時不宜直接用AGC目標出力,需要對機組的目標出力進行處理后再進行統計分析計算,對UCPS1指標的計算方法進行改進,UCPS2指標的計算方法可以沿用標準算法進行計算。

2.2 機組I類性能評價指標改進

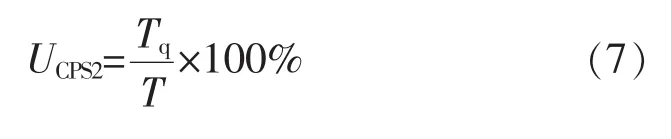

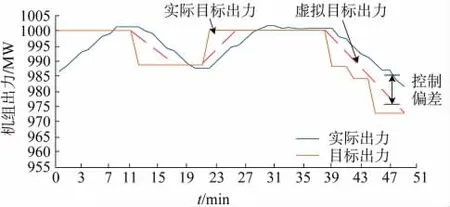

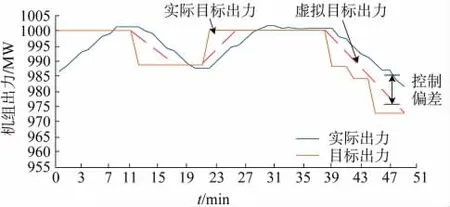

機組控制偏差反映的是機組實際出力與目標出力的偏差。在修正機組目標出力時,首先根據機組額定調節速率,得到機組期望的調節目標,該目標應該根據機組實際調節能力得到。根據AGC下發的控制目標,構建一個虛擬實時控制目標。從AGC下發實際控制目標開始,機組按照額定調節速率斜率向最終的控制目標得到控制目標虛擬斜線,將這條虛擬斜線作為機組期望目標出力,如圖1所示。

圖1 虛擬目標計算

機組參與ACE調整后實際調節偏差為

式中:U′ce為機組的控制偏差,MW;Ud為機組的虛擬目標出力,MW。

對機組I類性能評價指標進行改進,改進后的機組I類性能評價指標計算公式為

式中:U′CPS1為改進機組 I類性能評價指標;U′ce-min為U′ce的1min平均值;n為每個計算時段的分鐘數。

3 應用效果分析

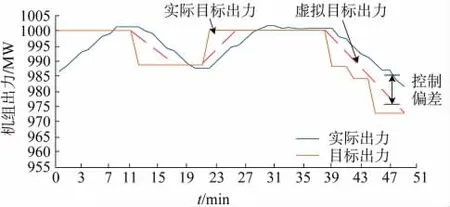

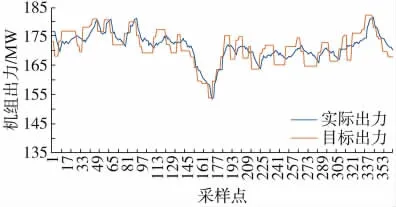

以山東電網2臺機組為例進行分析,其中1號機組為裝機300 MW的火電機組,2號機組為裝機1 000 MW的火電機組,機組的額定調節速率為裝機容量的1.5%。圖2和圖3分別為1號、2號機組在某時段的跟蹤情況,機組實際出力和目標出力采樣間隔為5 s。

圖2 1號機組跟蹤AGC控制指令曲線

圖3 2號機組跟蹤AGC控制指令曲線

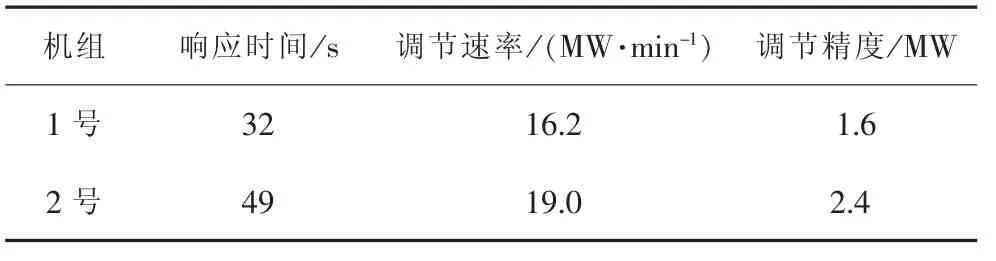

分別利用傳統的調節速率、響應時間、調節精度計算機組的常規性能指標,如表1所示。

從機組統計得出的機組調節性能數據分析,考慮機組裝機容量的情況下,1號機組和2號機組的調節性能均滿足考核指標要求。

表1 機組調節性能數據

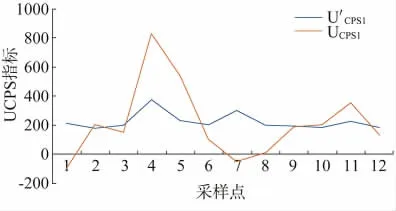

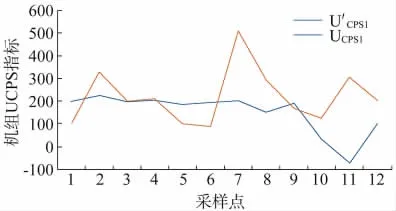

1號機組和2號機組在采樣時段內的U′CPS1指標和UCPS1指標分別如圖4與圖5所示,采樣間隔為5 min。

圖4 1號機組UCPS1與UCPS1指標對比

圖5 2號機組UCPS1與U′CPS1指標對比

從圖4和圖5的U′CPS1可以很直觀得出1號機組對電網的調節貢獻要明顯好于2號機組。通過將UCPS指標結合常規機組性能各項指標的對比和印證,能夠更加全面地反映機組跟蹤AGC控制指令效果及其對電網頻率的貢獻。同時通過1號機組和2號機組的U′CPS1和UCPS1對比可以得出:傳統UCPS指標計算結果跳躍性較大,并且存在機組跟蹤效果良好但指標仍不合格現象,說明傳統UCPS指標不適應調頻機組的考核評價。

圖6和圖7分別為1號機組和2號機組在增加UCPS標準考核前后不同月份同一日的U′CPS1小時平均指標對比,采樣間隔為.1 h,增加UCPS考核后,1號機組的 U′CPS1日平均指標由 194提高到 223,2號機組U′CPS1日平均指標由178提高到202,由此可以得出通過增加UCPS指標考核,全面評價機組性能和貢獻能夠促進電廠進一步改進機組調節性能,有利于電網提高電網頻率控制效果。

圖6 1號機組U′CPS1指標對比

圖7 2號機組U′CPS1指標對比

4 結語

通過分析當前機組調節性能指標及其計算方法中存在的具體問題,從UCPS標準的適應性出發,根據AGC機組控制指令下發的具體方式和相關限制因素,提出了改進機組UCPS指標計算方法,結合傳統性能指標能夠全面反映機組在任意固定時段內的實際調節性能和調節貢獻,實際算例表明新提出的UCPS指標能夠準確反映機組調節對電網實際運行產生的具體貢獻,實施考核后能夠有效促進電廠提高機組調節性能,提高電網頻率控制效果。