被動房中太陽能輔助地源熱泵系統的應用研究

唐汝寧 張慧敏

內蒙古工業大學土木工程學院

嚴寒地區建筑能耗主要為冬季采暖能耗,冷熱負荷極不平衡。單獨使用地源熱泵,長期運行會產生地下土壤熱失衡問題,而太陽能又有間歇性和不穩定性的缺點,為緩解這一問題利用了太陽能—地源熱泵耦合系統[1-2]。該系統既能利用土壤源克服太陽能的間歇性,又可利用太陽能起到緩解土壤溫度的恢復壓力,提高系統的能效,具有廣闊的發展前景。

1 耦合系統工作原理

圖1為太陽能—地源熱泵耦合系統圖,此系統可實現夏季供冷、冬季供熱、過渡季土壤蓄熱三種運行模式。每種模式包含若干工況,可以通過閥門的切換實現系統的運行模式和工況的轉變。太陽能地源熱泵耦合系統的運行模式見表1。

圖1 太陽能—地源熱泵耦合系統原理圖

該系統可通過閥門的切換實現夏季供冷、冬季供熱、過渡季土壤蓄熱三種運行模式,其中在供熱期可分為兩種運行模式,見表1。在供熱期,如太陽能所蓄熱量不足以提供建筑熱負荷,則采用模式1運行模式,該模式具體過程為:載熱流體經過太陽能集熱器得到熱量,進入蓄熱水箱使水箱中水溫升高,同時地埋管側載熱流體從水箱中流出進入熱泵機組,完成一個環路。如太陽能所蓄熱量足夠提供建筑熱負荷,則采用模式2運行模式,在該模式中,太陽能集熱器收集的熱量使水箱溫度升高,加熱的載熱流體從水箱流出直接流入熱泵機組,再回到水箱,完成一個循環。在供冷期,太陽能集熱器及水箱這一環路不運行,從地埋管流出的載熱流體直接流入熱泵機組,再回到地埋管,完成一個循環。在過渡期,太陽能集熱器收集的熱量使水箱溫度升高,加熱的載熱流體進入地埋管,使地埋管周圍土壤溫度回升,降溫后的載熱流體再回到蓄熱水箱,完成一個循環。

表1 太陽能地源熱泵耦合系統的運行模式

為保證室內溫度達到設計規范,又避免溫度在小幅度變化時,頻繁切換閥門會導致運行模式改變,引起系統不穩定。因此本系統將室內溫度控制在一定范圍內,而不是一個固定的溫度點,冬季設為18℃~20℃,夏季設為24℃~26℃,各模式切換由溫度與時間共同控制,具體控制方法見表2。

表2 太陽能地源熱泵耦合系統各運行模式的控制方法

2 負荷模擬

以內蒙古阿爾山地區的一座展覽館為例,該建筑為被動房建筑,面積為3800 m2,高度為7.5 m,共一層。該地區太陽能資源十分豐富,太陽能年平均輻射強度可達5275 MJ/m2,年日照數可達2468 h,供暖期為10月1日至次年5月1日,共212天。利用DeST-c能耗軟件對建筑進行全年逐時冷、熱負荷的計算,見圖2。

圖2 建筑全年逐時總熱負荷與冷負荷

由模擬結果可知,該展覽館的全年最大熱負荷為175.56 kW,全年最大冷負荷為163.41 kW,全年累積熱負荷為 324995.33 kW·h,全年累積冷負荷為76635.18 kW·h,采暖季熱負荷指標為4.89 W/m2,空調季冷負荷指標為3.63 W/m2。說明了該建筑全年累計熱負荷遠大于全年累計冷負荷,冷、熱負荷不平衡率可達76.42%。

3 耦合系統模塊設計

基于太陽能-地源熱泵耦合系統,對該系統三大主要模塊進行設計,包括:地源熱泵系統設計、太陽能集熱系統設計、蓄熱水箱設計。

3.1 地源熱泵系統設計

地埋管換熱器可以實現地源熱泵系統與深層土壤之間的熱交換,其埋管間距的選擇,管徑的確定,管材的選擇以及循環介質的選擇是否合理,設計的是否正確,都決定著系統是否可以正常使用,是否有較高換熱效率。

表3 地埋管參數設定

地埋管選取垂直埋管形式,單U管,管間距取5.5 m,埋深為100 m,管材選用韌性好、強度高的PE管。因本研究對象所在地區常年下雪室外環境溫度較低,為防止結凍本工程選用濃度為25%的乙二醇溶液作為地埋管換熱器的循環介質,具體設置見表3。

3.2 太陽能集熱系統設計

太陽能——地源熱泵系統吸熱量等于地埋管冬季向土壤吸取的熱量,放熱量為系統夏季制冷時向土壤放的熱量與過渡季太陽能集熱器向土壤蓄的熱量,根據以上分析,得出太陽能集熱器面積為:

由此可以推斷出太陽能集熱器面積為:

式中:Qh為建筑采暖總熱負荷,kWh;qs,c為采暖季單位面積集熱板表面的集熱量,kWh/m2;COP為熱泵的供暖系數;EER為熱泵的制冷系數;Qc為建筑采暖總冷負荷,kWh;qs,f為過渡季單位面積集熱板表面的集熱量,kWh/m2。

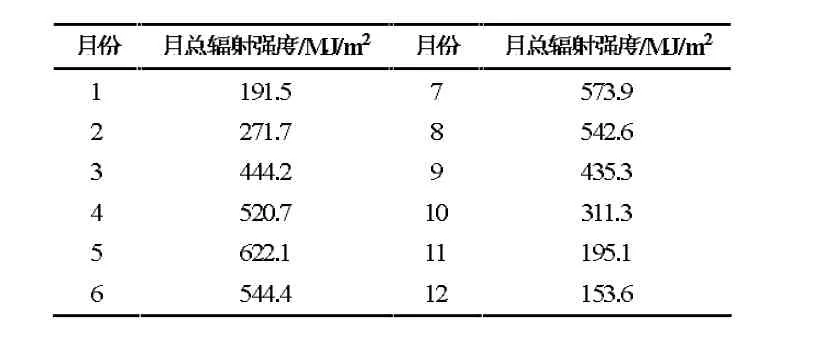

表4為阿爾山地區太陽能月總輻射強度值,以及用DeST模擬得出的建筑全年逐時冷熱負荷數據,求得采暖季單位面積集熱板表面的集熱量qs,c和過渡季單位面積集熱板表面的集熱量qs,f,最終得出應用于本展覽館的太陽能——地源熱泵系統中的太陽能集熱器面積為289.72 m2,因此最終確定太陽能集熱器面積為300 m2。

表4 阿爾山地區太陽能月總輻射強度

3.3 蓄熱水箱設計

根據《太陽能集中熱水系統選用與安裝》中的規定,集熱系統的貯熱水箱的有效容積用下式計算:

式中:A為太陽能集熱器面積,m2;B1為單位采光面積平均日產熱水量,對于直接加熱系統B1=40~100 L/(m2·d),對于間接加熱系統 B1=30~70 L/(m2·d)。

因該系統為間接加熱,B1=30~70 L/(m2·d),經計算得出水箱容積為13.5~31.5 m3。根據上述計算及現場情況和設計條件確定,本系統選擇20 m3的蓄熱水箱。

4 耦合系統仿真模擬分析

以TRNSYS軟件為平臺,選取適合系統的模塊,分別搭建傳統地源熱泵供暖系統仿真模型和太陽能—地源熱泵耦合供暖系統仿真模型,見圖3與圖4。

圖3 傳統地源熱泵供暖系統仿真模型

圖4 太陽能—地源熱泵耦合供暖系統仿真模型

4.1 傳統地源熱泵系統模擬結果分析

圖5~7給出了傳統地源熱泵運行10年時地埋管周圍土壤溫度變化趨勢、地埋管吸熱量、熱泵COP的變化趨勢。

由圖5可知,土壤初始溫度為9.8℃,系統連續運行10年,最低溫度降低至-8.33℃,降低了18.13℃。由此可知,在地源熱泵單獨供熱這種情況下,土壤惡化極度嚴重且速度極快,會導致系統不能正常運行。由圖6可知,地埋管最大吸熱量為2500 kW,最大釋熱量為2000 kW,但大部分時間地埋管吸熱量小于0,屬于吸熱狀態。由此可見在傳統地源熱泵系統中地埋管吸熱量遠大于釋熱量。由圖7可知,在系統運行期間熱泵制冷效率有小幅度上升,從5.5上升到6.8,熱泵制熱效率有小幅度下降,運行10年下降0.08,平均COP為4.12。產生這種情況的原因是傳統地源熱泵系統供熱系統長期運行使得地埋管周圍土壤溫度降低,從而使得制冷效率升高,制熱效率降低。

圖5 土壤蓄熱體周圍溫度

圖6 地埋管吸熱量

圖7 熱泵機組COP

4.2 太陽能—地源熱泵耦合系統模擬結果分析

圖8~11給出了太陽能—地源熱泵耦合系統運行10年時地埋管周圍土壤溫度變化趨勢、地埋管吸熱量、太陽能集熱器有效集熱量、熱泵COP的變化趨勢。

由圖8可知,土壤初始溫度為9.8℃,系統連續運行10年,最低溫度升高至10.98℃,升高了1.18℃。由此可知,在太陽能—地源熱泵系統中,太陽能可以很好的解決土壤取熱與放熱不平衡的問題。由圖9可知,地埋管吸熱量最大為1800 kW,且大部分時間地埋管吸熱量大于0,屬于釋熱狀態。說明了加入太陽能集熱器可明顯減少地埋管從地下土壤中吸取的熱量。由圖10可知,太陽能有效得熱量在一年中最高可達1800 kW,集熱量每年變化規律相近,沒有太大變化。由圖11可知,熱泵制熱效率有小幅度上升,運行10年上升0.05,平均COP為4.34,制冷效率有小幅度降低,但幅度很小,說明太陽能—地源熱泵耦合系統可高效穩定的運行。

圖8 土壤蓄熱體周圍溫度

圖9 地埋管吸熱量

圖10 太陽能集熱器有效集熱量

圖11 熱泵機組COP

4 結論

1)傳統地源熱泵系統連續運行10年,地埋管周圍土壤溫度降低了18.13℃,熱泵機組平均COP為4.12。說明傳統地源熱泵系統中單靠土壤自身恢復溫度程度有限,常年運行下去會使地埋管周圍土壤惡化,降低系統效率。

2)太陽能—地源熱泵耦合系統連續運行10年,地埋管周圍土壤溫度升高了1.18℃,比傳統地源熱泵系統地埋管周圍土壤溫度高19.31℃。熱泵機組平均COP為4.34,比傳統地源熱泵系統機組COP提高了0.22。說明加入太陽能作為輔助熱源可以很大程度提高地埋管周圍土壤溫度,提高系統效率。