輸電線路傳熱特性實驗研究

陳娟 姚峰 ,2

1 東南大學能源與環境學院

2 蘇州科技大學環境科學與工程學院

輸電線路應用范圍廣泛,運行環境復雜多變(如高原,極地,沙漠,雨林等),對輸電線路的可靠運行提出了較高的技術要求。目前衛星熱設計[1-2]以及部分復雜環境下的發電站已將大功率線路發熱[3-4]納入熱設計范圍內。現有研究主要集中在常壓或高壓條件下的輸電線路發熱特性[5],對低壓條件下發熱特性研究較少。而與常壓相比,低壓條件下冷卻效能下降,勢必會對線路的發熱特性產生影響。本文將基于不同工況下電纜的發熱對其傳熱特性進行分析。

本文設計并搭建了輸電線路發熱特性實驗系統,對輸電線路的發熱特性進行了實驗研究,分析了輸電線路內部傳熱過程,并研究了負載電流,保溫層以及大氣壓力對電纜本身在通電運行過程中表面溫度,溫度時間常數的影響。

1 實驗體系

如圖1所示,輸電線路表面散熱特性實驗系統主要由電纜測試系統,低氣壓系統以及數據采集系統組成。其中,電纜測試系統主要對電纜表面的溫度變化情況進行測量,包括被測試BVVB電纜,電流表,功率表以及多個固定電阻(阻值為256±5%Ω)并聯組成的回路,電纜參數如表1所示。低氣壓系統用來創造實驗所需的低壓環境,包括真空罐,真空泵,真空表和空氣流量計。數據采集系統用于實時采集和記錄電纜表面溫度,主要包括了數據采集儀,計算機以及k型熱電偶等。

圖1 電纜實驗系統圖

表1 電纜參數

實驗時,將BVVB電纜置于真空罐中并與外界環境隔離,保持輸電系統電壓不變,通過改變并聯電阻的個數調節電路中負載大小,從而改變通過電纜的電流大小,實現電纜發熱功率的調節。利用數據采集儀實時采集和記錄真空罐內電纜表面溫度的變化情況。測溫點布置如圖2所示,電纜上共布置6個測溫點,測點由電源接頭指向電阻方向等距離布置。本實驗中,輸電系統電壓保持220 V不變,不同工況下通過電纜的電流分別為I=1.72 A,I=4.30 A。實物圖布置如圖3所示。

圖2 電纜測溫點分布圖

圖3 電阻布置實物圖

2 實驗結果與討論

2.1 傳熱特性評價指標

電纜具有一定的電阻,因此當電纜通過一定負載電流時,必然會產生熱量,導致電纜溫度上升。為了評價電纜在施加恒定功率之后的熱響應速率,本文引入溫度時間常數tp對電纜溫度上升速度進行衡量。溫度時間常數tp的定義為,從施加恒定功率開始,電纜溫度達到穩定狀態溫度的62.23%時所經歷的時間[6]。

2.2 電纜內部傳熱過程

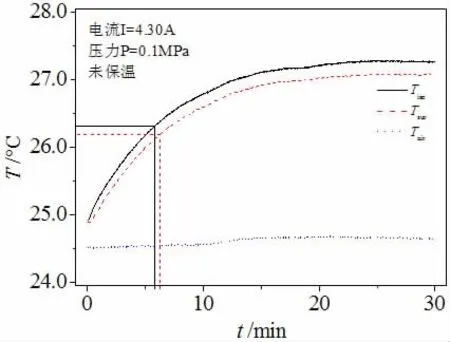

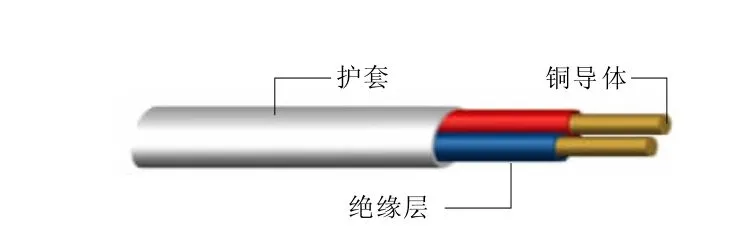

圖4給出了電纜護套與絕緣層表面平均溫度隨時間的變化,圖中,Tiso為絕緣層表面平均溫度,Tsur為護套表面平均溫度,Tair為空氣溫度。由圖4可知,當電路接通之后,電纜溫度開始上升,經過一段時間后基本保持不變,達到穩定狀態。這是由于電纜銅芯外依次包有絕緣層以及護套(如圖5所示),電纜向外界環境散熱時存在一定熱阻,電纜發熱量與散熱量存在一個逐漸平衡的過程。當電纜發熱量與散熱量達到平衡時,電纜表面溫度不再升高,達到穩定狀態。從圖中還可以看出,在電纜溫度上升過程中,絕緣層表面平均溫度高于護套表面平均溫度,這是由于導體發出的熱量需要依次經過絕緣層、護套后才能向外界環境釋放,而絕緣層與護套之間存在接觸熱阻,對熱量從絕緣層向護套的傳遞造成了阻礙,因而熱量在絕緣層積聚,導致了絕緣層溫度高于護套溫度,使得絕緣層的溫度時間常數有所增加。

圖4 加熱30 min中護套表面平均溫度與絕緣層表面平均溫度

圖5 電纜結構圖

2.3 負載電流的影響

由于電纜導體本身具有電阻,根據Q=I2R可知,電纜的發熱功率隨著負載電流的增大而增加。圖6(a)和圖6(b)分別給出了在常壓條件下,通過電纜的負載電流為1.72 A與4.30 A時電纜護套表面溫度隨時間的變化。從圖6可以看出,當負載電流從1.72 A增大至4.30 A時,電纜本身的發熱功率隨之增大,而電纜與周圍空氣的換熱能力基本保持不變,因此電纜的溫度上升幅度從0.4℃增大至2.0℃,溫度時間常數從12 min減小至9 min 23 s。由此可得,電纜的溫升與負載電流呈正相關,而溫度時間常數與負載電流則呈負相關。

圖6 不同負載電流下電纜的溫度變化圖

2.4 保溫層的影響

電纜除采用架空的方式進行敷設之外,還可以采用埋地等方式進行敷設。由于土壤導熱性能較差,熱量從電纜傳遞至土壤之后在電纜周圍積聚,阻礙了電纜向外界發散熱量,此時土壤相對于電纜而言起到了保溫層的作用。為了研究這種情況下電纜的發熱特性,本文對電纜進行保溫處理后進行了實驗測試。圖7比較了負載電流為4.30 A時,未保溫電纜與保溫處理后電纜表面平均溫度隨時間的變化。從圖中可以看出,對電纜進行保溫處理后,電纜溫度達到穩定后溫升約為3.4℃,比未保溫時的溫升增加了1.4℃。溫度時間常數為15 min 39 s,比未保溫時溫度常數增加了6 min 16 s。以上數據表明,與未保溫的電纜相比,保溫處理后的電纜散熱能力下降,表面溫度上升幅度增大,溫度時間常數增加。

圖7 負載電流I=4.30 A時電纜保溫前后溫度隨時間變化

2.5 壓力的影響

與常壓環境相比,低氣壓環境下空氣密度減小,空氣的冷卻效能降低。圖8比較了壓力分別為0.1 MPa(如圖 8(a)所示)與 0.02 MPa(如圖 8(b)所示),電纜負載電流為4.30 A時電纜表面溫度隨時間的變化。從圖中可以看出,常壓時,電纜溫度達到穩定時溫度上升了2.0℃,電纜的時間常數為9 min 23 s,而在低壓環境中,電纜溫度達到穩定時溫升約為3.4℃,比常壓時溫升增加了1.4℃,溫度時間常數為7 min 52 s,比常壓時縮短了1 min 31 s。當壓力降低時,空氣密度下降,空氣的換熱能力下降,導致電纜散熱效果變差,使得電纜表面溫度相對于常壓時更高,同時上升速度更快,在更短的時間內達到穩定狀態。

圖8 不同壓力下電纜的溫度變化圖

3 結論

本文搭建了輸電線路傳熱特性實驗系統,對輸電線路的傳熱特性進行了實驗研究,分析了輸電線路內部傳熱過程,研究了負載電流,保溫層以及大氣壓力對電纜本身在通電運行過程中表面溫度的影響。研究結果表明:

①導體發出的熱量需要依次經過絕緣層、護套后才能向外界環境釋放,因此電纜向外界環境散熱時存在一定熱阻,其發熱量與散熱量存在一個逐漸平衡的過程。在電纜溫度上升過程中,絕緣層表面平均溫度高于護套表面平均溫度。

②增大負載電流增加了電纜的發熱功率,使得電纜的溫度上升幅度增大而溫度時間常數減小,當負載電流從1.72 A增大至4.30 A時,電纜的溫度上升幅度從0.4℃增大至2.0℃,溫度時間常數從約12 min減小至9 min 23 s。

③與未保溫的電纜相比,進行保溫處理后的電纜散熱能力下降,表面溫度上升幅度增大,溫度常數增加。當負載電流為4.30 A時,保溫后電纜溫度比未保溫時的溫升增加了1.4℃,溫度時間常數增加了6 min 16 s。

④與常壓環境相比,低氣壓環境下空氣密度減小,電纜表面的換熱能力下降,導致電纜散熱效果變差,使得電纜表面溫度相對于常壓時更高,而時間常數縮短,電纜溫度更快達到穩定狀態。與常壓(0.1 MPa)相比,低壓(0.02 MPa)情況下,電纜溫升增加了1.4℃,溫度時間常數縮短了1 min 31 s。