電針夾脊穴聯合補腎通絡方治療脊髓型頸椎病30例臨床觀察

1.福建衛生職業技術學院,福建 福州 350001;2.福建省立醫院康復醫學科,福建 福州 350001

脊髓型頸椎病 (Cervical Spondylotic Myelopathy,CSM) 是一種起病隱匿,進展較慢,病程較長的臨床常見病和疑難病。其發病率占所有頸椎病的 5%~10%[1]。臨床表現除頸肩部疼痛、活動受限等癥狀外,主要表現為四肢疼痛、麻木無力,大小便不暢或失禁、肌肉萎縮、生理反射增強或減弱、上肢Hoffmann征陽性、下肢踝陣攣、髕陣攣及Babinski征陽性等。本病預后差,嚴重影響患者的正常生活和工作,給家庭造成極大的心理和經濟負擔。筆者于2016~2018年在臨床上采用電針夾脊穴聯合中藥補腎通絡方治療CSM 60例,效果確切,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2016~2018年福建省立醫院康復科門診確診為脊髓型頸椎病,且符合本次試驗診斷標準及納入標準的60例患者。按隨機抽簽法分為對照組和觀察組各30例。對照組男13例,女17例;年齡45~64歲,平均(54.52±7.45)歲;病程1~10年,平均(5.20±1.72)年;脊髓功能障礙程度:輕度20例,中度10例,重度0例。觀察組男16例,女14例;年齡46~67歲,平均(56.58±8.34)歲;病程1~10年,平均(5.17±1.83)年;脊髓功能障礙程度:輕度18例,中度12例,重度0例。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準 納入標準:①所有入選者臨床指標和影像學指標均符合脊髓型頸椎病診斷標準[2];②年齡40~70歲;③自愿接受受試并簽署知情同意書。排除標準:①不符合上述診斷標準及納入標準;有頸椎腫瘤、結核、感染、骨折等疾病;②患有嚴重心腦血管、肺、肝、腎、精神疾病等疾病;③不配合觀察和隨訪。

1.3 方法 對照組口服補腎通絡方(福建省立醫院中藥房代煎)每日1劑,早晚兩次分服,7d為1個療程,連續服用4個療程后停藥。補腎通絡方組成如下:當歸15 g,丹參15 g,萆薢15 g,巴戟天12 g,仙茅12 g,雞血藤12 g,威靈仙12 g,白芍12 g,川芎12 g,熟附子10 g,熟地10 g,炮甲珠10 g,肉蓯蓉9 g,川續斷9 g,三七3 g。觀察組給予電針夾脊穴聯合口服中藥補腎通絡方治療,針刺方法:①主穴:夾脊穴 選取病變節段及上下相鄰椎體兩側夾脊穴。患者俯臥位,保持頸部穩定,常規消毒針刺部位,選用一次性不銹鋼毫針(無錫佳健醫療器械有限公司生產的針灸針,規格為0.25 mm×40 mm,即1.5寸毫針)進行針刺,針刺深度0.5~0.8寸。得氣后各毫針連接電針治療儀(華佗牌G6805-2A型低頻電子脈沖治療儀),選用疏密波,頻率為5~20 Hz,強度為1~5檔(以患者能耐受為宜)。②輔助穴位:上肢取天宗、肩貞、臂臑、手三里、手五里、曲池、外關;下肢取環跳、風市、陽陵泉、懸鐘、三陰交、昆侖。用平補平瀉法。以上穴位均留針30 min,每天1次,5次為1個療程,間隔2 d后開始下1個療程,補腎通絡方服用方法同對照組,共治療4個療程。

1.4 觀察指標與療效判定 ①療效評定標準:參照《中醫病證診斷療效標準》中頸椎病的評定標準進行療效評定[3]。分為3個等級:治愈、好轉、未愈。治愈:脊髓受壓的癥狀及體征明顯改善,頸部、肢體功能基本恢復正常,恢復正常生活和工作;好轉:脊髓受壓的癥狀及體征基本消失或明顯減輕,頸肩部疼痛緩解,頸部、肢體功能較前好轉,可恢復生活和工作;未愈:脊髓受壓的癥狀及體征改善不明顯,不能恢復生活和工作。②JOA評分:于治療前及治療后,采用日本骨科協會制定的評估治療(JOA評分)標準[4],分值越低功能障礙越明顯。

2 結果

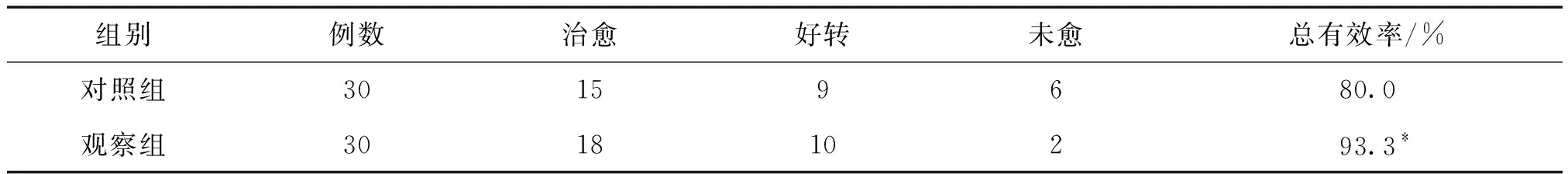

2.1 兩組療效比較 治療后,觀察組總有效率為93.3%,對照組總有效率為80.0%,觀察組總有效率明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組療效比較 (例)

2.2 兩組JOA評分比較 治療前兩組JOA評分差異無統計學意義(P>0.05);治療后兩組JOA評分明顯優于治療前(P<0.05),且觀察組改善程度明顯優于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組JOA評分比較(分,

3 討論

中醫學并無記載“脊髓型頸椎病”這一病名,脊髓型頸椎病屬于“痹證”、“血痹”、“項強”、“骨痹”和“痿證”等范疇。其病位在脊髓,病因為外感風寒濕邪侵襲阻絡或積勞損及肝腎,肝腎不足 , 督脈空虛,髓海枯竭,筋脈失養,致束骨無力,足不任身。因此病可概括為肝腎不足、督脈空虛,當治以補益肝腎、溫通督脈。現代醫學研究認為脊髓型頸椎病系頸椎動態平衡失調,致督脈及膀胱經脈受損,頸部氣血不和、力平衡失調所致[5-6]。

本研究兩組均采用經驗方“補腎通絡方”,方以補益肝腎、溫通督脈、補益氣血、活血通絡為主,輔以疏風散寒、祛邪。方中當歸、川芎、三七活血消腫止痛;肉蓯蓉、川續斷補益肝腎;巴戟天、仙茅補腎強筋;白芍養肝血;雞血藤養血通絡;熟地補血;丹參活血祛瘀;萆薢祛風濕。諸藥共奏補益肝腎,通絡止痛之功。祖國醫學古書《三國志·魏書·方技傳》載:治療“兩足不能行”,應灸“夾脊一寸,上下行端直均調,如引繩也”,夾脊穴又名華佗夾脊,是指分布于脊柱兩側的腧穴,處于督脈和膀胱經之間,可與經絡臟腑直接相互傳輸流注。現代解剖學發現夾脊穴附近都伴有相應的脊神經后支,通過電針刺激夾脊穴后,可直接刺激脊神經后支改善局部微循環,改善組織缺血缺氧狀態,從而達到治療效果。其它臨床研究也認為夾脊穴對于脊髓型頸椎病的治療效果滿意[7-8],此與統計中夾脊穴應用頻率最高相一致[9-10]。其治療方法中針灸療法和電針療法應用最多,電針的波形選擇以疏密波為主。

本研究結果顯示,觀察組總有效率為93.3%,對照組總有效率為80.0%,觀察組經治療后顯效率明顯高于對照組,且JOA評分明顯優于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。因此,說明電針夾脊穴聯合補腎通絡方可明顯改善脊髓型頸椎病患者的脊髓功能。