全膝關節表面置換術治療晚期骨關節炎的臨床效果

宋樣義

摘要 目的:探討全膝關節表面置換術治療晚期骨關節炎的臨床效果。方法:收治晚期骨關節炎患者66例,隨機分為兩組。對照組給予常規關節鏡下膝關節清理治療,研究組給予全膝關節表面置換術治療,比較兩組臨床效果。結果:兩組治療后視覺模擬評分和骨關節炎指數評分優于治療前,研究組治療總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。結論:全膝關節表面置換術治療晚期骨關節炎患者臨床效果顯著,可改善臨床癥狀。

關鍵詞 全膝關節表面置換術;晚期骨關節炎;臨床效果

膝關節骨關節炎是主要發生于老年人群,具有慢性和退行性特點的疾病,臨床主要表現為膝關節疼痛、腫脹及活動障礙等。晚期膝關節骨關節炎患者的軟骨受到一定程度的破壞,特別是關節的內側,膝關節容易出現外翻攣縮畸形或屈曲內翻情況,使關節功能不斷喪失,嚴重危害患者身心健康,影響生活質量。目前采用人工全膝關節表面置換術治療膝關節骨關節炎,可以對膝關節畸形進行必要的矯正,改善下肢無力癥狀,有效緩解膝關節疼痛及功能障礙。本研究收治晚期膝關節骨關節炎患者66例,給予全膝關節表面置換術治療,臨床療效較好[1],現報告如下。

資料與方法

2015年1月-2017年2月收治晚期膝關節骨關節炎患者66例,男38例,女28例;年齡44~80歲,平均(63.23±5.37)歲。將所有患者隨機分為兩組,每組33例。所有患者無明顯外傷,入組前非藥物或藥物治療效果不佳,排除屈肌功能障礙、皮膚條件差、存在潛在性或活動性感染征象患者。

方法:對照組給予常規關節鏡下膝關節清理治療。研究組給予全膝關節表面置換術治療。手術前對于合并貧血和免疫系統疾病以及糖尿病等基礎疾病的患者,需給予相應治療。全膝關節表面置換術治療時,連續硬脊膜外阻滯麻醉或全身麻醉后,患者取仰臥位,通過試模調試加以有效處理,治療過程中下肢力線能夠在正常范圍內,促使關節處于穩定狀態,軟組織得到平衡,有效植入相應型號的假體,使用骨水泥固定假體,并且加以止血,避免患者的神經和血管受到損傷,隨后使用彈力繃帶對下肢實施包扎處理,有效縫合手術切口。手術治療后,使用冰袋冷敷處理膝關節,術后6h祛除彈力繃帶。術后第2天,祛除患者的引流管。在醫護人員的指導下,患者運用扶助器進行肢體鍛煉,也可以進行床邊鍛煉,其中最主要的是對患者膝關節加以必要的鍛煉,防止出現靜脈血栓。

評定方式:手術治療后,觀察患者下肢靜脈血栓和感染以及假體松動等情況,同時觀察并發癥發生的情況。使用Harris評分法對患者治療前后的髖關節功能、疼痛程度及髖關節活動情況進行評估。

統計學方法:采用SPSS19.0統計學軟件處理數據,計數資料組間比較采用χ2檢驗;計量資料采用(x±s)表示,組間比較采用t檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

結果

兩組治療后視覺模擬評分和骨關節炎指數評分優于治療前,差異有統計學意義(P<0.05)。

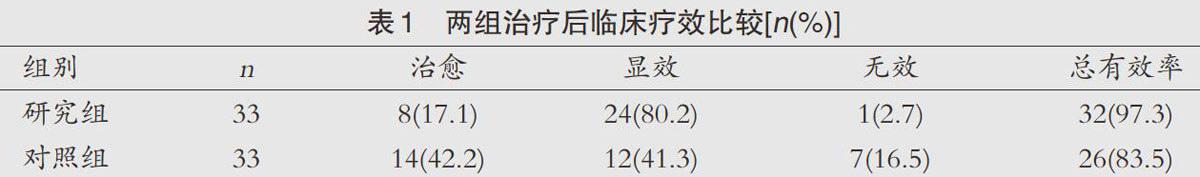

研究組治療總有效率為97.3%。對照組為83.5%,研究組治療總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

討論

膝關節骨關節炎是四肢關節骨關節炎疾病,是比較常見的疾病,一般發生于60歲以上的老年人群,其中有癥狀的膝關節骨關節炎的發病率高于37%,其主要臨床癥狀包括膝關節疼痛、膝關節腫脹及活動障礙等。膝關節骨關節炎發病因素相對復雜,其中主要包括肥胖、高齡、膝關節損傷等。膝關節表面置換術手術適應證包括創傷性關節炎和靜止期的感染性關節炎及類風濕關節炎等,其中晚期骨關節炎是比較常見的疾病類型[2]。本研究結果顯示,兩組治療后視覺模擬評分和骨關節炎指數評分優于治療前。研究組治療總有效率高于對照組。這表明全膝關節表面置換術治療晚期骨關節炎患者具有明顯的臨床療效,可以改善患者的臨床癥狀,具有臨床推廣應用價值口,。

參考文獻

[1]孫曉壵.全膝關節表面置換術治療膝關節骨關節炎的治療效果研究[J].中國醫藥指南,2017,15(16):52-53.

[2]向前生.全膝關節表面置換術在晚期骨關節炎治療中的臨床應用[J].世界最新醫學信息文摘,2016,16(74):160.

[3]梁尚富,楊承偉,江斌.全膝關節表面置換術在晚期骨關節炎治療中的臨床應用[J].中國醫學工程,2016,24(4):61-63.