張掖市甘州區新型城鎮化發展調查報告

馮晶

(大理大學經濟與管理學院,云南大理671000)

1 甘州區新型城鎮化發展現狀分析

1.1 甘州區概況

甘州區位于河西走廊中部,是古絲綢之路上的重鎮,地理位置優越,交通條件便利,物產富饒,經濟發達,文化繁榮,全區總面積4240平方公里,耕地面積94萬畝,轄18個鄉鎮、245個村。截止2016年底,全區總人口為51.58萬人,城鎮人口25.19萬人。

1.2 甘州區城鎮化發展總體情況

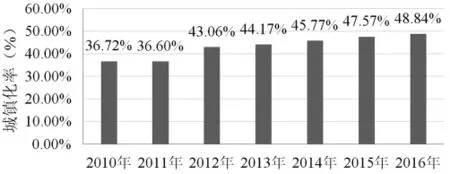

目前以形成以老城區歷史文化名城為中心,以濱河新區、循環經濟工業園區、綠洲現代農業示范區、濕地公園和沙漠體育公園5個新功能區集成的“1+5”生態城市框架,促進全區城鎮化健康協調發展,全區城鎮化水平進一步提高。截至2016年末甘州區常住人口51.58萬人,自然增長率為4.94‰;城鎮化率達到48.84%,比上年提高1.27個百分點,根據城鎮化率推算的城鎮化人口25.19萬人,如圖1所示。

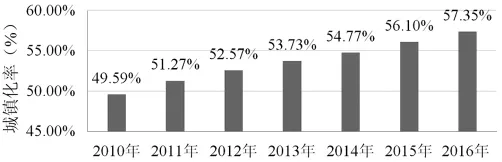

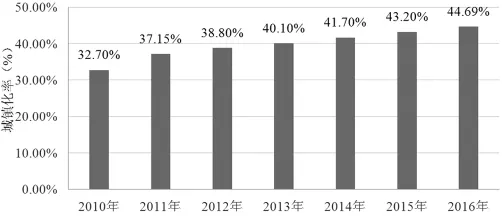

由圖 1~3統計數據顯示,甘州區2010-2016年間城鎮化率總體呈上升趨勢,從2010年36.72%上升至2016年的48.84%,增長幅度較為明顯。基本符合一個國家或地區在城鎮化水平達到50%之前每年保持0.5個百分點的國際城鎮化歷史發展模式和經驗。

與全國城鎮化水平相比,還有很大的差距。甘州區城鎮化水平相對而言比較落后,整體低于全國水平,距離進入城市時代的50%還有一定的距離。

與甘肅省城鎮化水平相比,甘州區城鎮化率一直高于甘肅省總體水平。但甘州區城鎮化發展不平衡,總體發展空間還很大,應該積極發展新型城鎮化,達到全國標準水平。

1.3 城鎮化的經濟層面

1.3.1 城鎮化發展迅速但不平衡,發展空間大

圖1 甘州區2010-2016年城鎮化

圖2 2010-2016年中國城鎮率

圖3 2010-2016年甘肅省城鎮化率

甘州區現有18個鄉鎮,通過近年來甘州區新型城鎮化的建設發展,農業人口向非農人口轉移有序推進,全區非農人口從2010年19.11萬人,增加至25.21萬人。如下表顯示,截止2016年底甘州區全部人口為51.58萬人,其中非農人口25.19萬人享受著城鎮的文明與進步,極大的帶動了農村人口向城鎮轉移,推動城鎮化進程。按非農人口占總人口的比例來看,城鎮化率為48.84%,雖然還未達到50%,但與2010年的城鎮化率相比,已有顯著提高。同時甘州區集聚了張掖市接近50%的就業人口,二、三產業發展迅速,拓展了城市發展空間,提供了大量的就業機會,吸引了大量農村剩余勞動力,帶動人口和生產要素向城市集聚,極大地促進了甘州區城鎮化進程。另外由于勞務外出等若干原因。2011年非農業人口數量下降導致城鎮化率有所降低,但總體仍呈上升趨勢。在各鄉鎮人口數量中沙井鎮人數最多,平山湖蒙古族鄉人數最少。

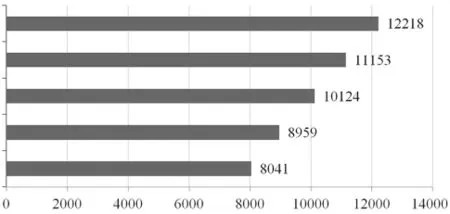

圖4 甘州區2012-1016年農村人均可支配收入

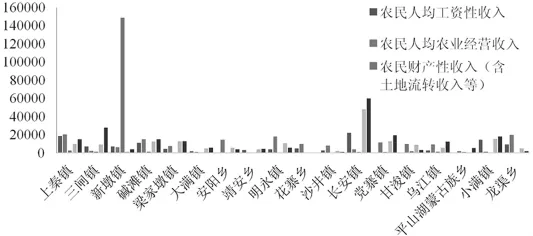

圖5 甘州區各鄉鎮農民收入情況

1.3.2 產業結構不合理,第一產業產值比重高

2016年甘州區初步核算,全年實現生產總值168.77億元,比上年增長8%。其中,第一產業增加值37.43億元,增長5.2%;第二產業增加值39.06億元,增長7.5%;第三產業增加值92.28億元,增長9.3%。由此可知,甘州區經濟發展主要依靠第一產業,第一產業產值比重高,從業人數多。

從各鄉鎮經濟狀況看,梁家墩鎮、新墩鎮、黨寨鎮、沙井鎮生產總值較高,而上秦鎮,花寨鄉、平山湖蒙古族鄉全年生產總值過低,由此可知甘州區各鄉鎮經濟發展不平衡。

從產業分布狀況看,沙井鎮、長安鄉、小滿鎮主要發展第一產業;梁家墩鎮主要發展第二產業;而新墩鎮、黨寨鎮則以第三產業為主。同時經調查數據顯示,2016年平山湖蒙古族鄉的第二產業總值為0,小滿鎮第三產業總值為0。二、三產業經濟總量逐年攀升。二、三產業的健康可持續發展加快生產要素集聚效應,不僅逐步解決產業結構不合理、區域發展不平衡、城鄉居民增收緩慢等發展瓶頸問題,也消除工農差別、城鄉差別和地區差別,是推動城鎮化建設的基石。

1.3.3 農民增收渠道多樣,收入相對穩定

根據數據顯示,甘州區農民收入主要來源于工資性收入、農業經營收入、財產性收入以及種植養殖收入。其中較為特殊的是新墩鎮主要依靠財產性收入,大部分來源于土地流轉收入;長安鎮主要以種植、養殖為主;而總體來說除新墩鎮以外其他地區農民財產性收入薄弱;農業經營性收入占比也較低。近年來甘州區農民人均收入不斷增加,人民生活水平顯著提高。如圖4所示,2016年,甘州區農民人均收入達到12452元,比2015年增加1299元。

從農業收入渠道分析,農民收入的主要渠道是以制種、果蔬、輕工原料為主的種植業收入,以養殖牛、羊、豬、雞為主的畜牧產業收入,以輸出輸轉勞務為主的勞務經濟收入和農副產品加工銷售、運輸、個體私營經濟等收入。各鄉鎮收入相對穩定。近年來甘州區各鄉鎮農民收入不斷增加,生活水平有所提高,但區域發展不平衡,收入差距明顯,如圖5所示。

1.4 城鎮化的社會層面

1.4.1 教育產業發展迅速,勞動力文化水平得到提升

甘州區各鄉鎮人力資源類型主要為初中和小學,部分人達到高中文化水平,而大專及以上文化程度的人才占比很小,并且大部分接受高等教育的大學生完成學業后返鄉的人很少。導致甘州區整體勞動力水平落后,人才素質底下。發展現代農業,推動新型城鎮化建設缺乏技術人才。大多數鄉鎮常住人口為40歲以上的,青年勞動力缺乏。農村經濟發展沒有吸引力,高等學校大學生不愿返鄉發展致使人才外流。

1.4.2 農民在城鎮購房人數增加,促進城鎮化發展

新型城鎮化是現代化的必由之路,是最大的內需潛力所在,也是一項重要的民生工程,國家新型城鎮化規劃實施以來,甘州區各項城鎮化工作都取得了很大進展。據統計數據顯示,近年來,甘州區農業轉移人口市民化發展迅速,三年內在城市買房的人數不斷增加,很大程度上促進了甘州區新型城鎮化的發展。有效的保證了農民與城市居民享受同等的社會資源,一定程度上改善了農民生活環境,提高了生活質量。

2 甘州區新型城鎮化建設中存在的問題及建議措施

2.1 產業支撐能力不強,必須完善產業支撐體系建設

張掖市農業大而不強,工業發展基礎薄弱,三產發展滯后,城市吸納就業能力弱。同時,由于產業結構單一,支柱產業作用不突出,產業關聯性差、鏈條短,高附加值企業少,整體實力弱,城鎮經濟集聚效益弱,提高城鎮化水平缺乏強有力支撐。

所以應該完善產業支撐體系建設。壯大宜居宜游首位產業,積極打造河西走廊華夏文明保護傳承與創新發展核心區,促進文化與旅游業同頻共振,打造文化旅游品牌,著力提升張掖旅游的吸引力和競爭力。

以土地流轉為核心,促進現代農業規模化和集約化經營,培育壯大特色產業,加快城鄉特色有機食品產銷基地網絡建設,加強農林畜產品標準體系、質量安全監管體系建設,大力發展有機綠色安全高端農產品。

2.2 農民入城積極性降低,應加快人口城鎮化進程

通過產業結構調整,解決農村進城人口就業問題,加快人口城鎮化進程。實現第一產業規模化經營,促進農業人口的分工分化,讓留在村鎮的人充分就業,增加收入,加強鄉鎮基礎設施建設,就地城鎮化;通過二、三產業的擴容提質,增強對轉移人口的吸納就業,讓農民能轉的出、留得住、扎下根,形成以產業支撐和保障為依托的良性城鎮化。提高城鄉一體化社會保障水平,解決進城務工人員的后顧之憂。

3 結束語

城鎮化是社會經濟發展的自然歷史過程,每個城市發展都遵循這個客觀規律,然而每個城市在實際發展中又具有其獨特性。因此,城鎮化建設的過程是一個不斷探索與總結的過程,在學習借鑒其他城市成功經驗的同時,必須結合自身發展條件來探尋發展之路。張掖探索新型城鎮化建設中面臨的眾多問題都具有典型性,由于時間和能力的限制,本文只進行了淺顯的探討與應對,希望今后有更多學者和專家進行深層面的研究與指導。