優化護理方式對心臟永久起搏器植入術后囊袋出血及電極移位發生率的影響

荊智霞

[河南(鄭州)弘大心血管病醫院,河南 鄭州450000]

心臟永久起搏器植入術屬于有創性操作,且無法完全替代心臟傳導功能,術后易出現電極移位、血腫、感染等并發癥,不僅影響了臨床療效,嚴重時可危及生命安全[1]。術后傳統護理主要關注患者的治療效果,而忽視了誘發術后并發癥的相關因素[2]。筆者對45例心臟永久起搏器植入患者的護理措施進行了優化,臨床取得滿意的效果,并降低了術后囊袋出血及電極移位發生率,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選擇2015年4月至2017年4月在河南弘大心血管病醫院心內科行心臟永久起搏器植入術患者90例,按照隨機數字表法分為對照組與觀察組,每組45例。對照組男25例,女20例;年齡45~75歲,平均(58.5±5.3)歲;起搏器種類:單腔起搏器30例,雙腔起搏器15例;疾病類型:Ⅲ度房室傳導阻滯20例,病態竇房結綜合征15例,Ⅱ度房室傳導阻滯5例,快速惡性心律失常3例,電源耗竭更換電池2例。觀察組男24例,女21例;年齡45~75歲,平均(58.8±5.2)歲;起搏器種類:單腔起搏器31例,雙腔起搏器14例;疾病類型:Ⅲ度房室傳導阻滯21例,病態竇房結綜合征15例,Ⅱ度房室傳導阻滯4例,快速惡性心律失常3例,電源耗竭更換電池2例。兩組一般資料比較差異均無統計學意義(P>0.05)。本次研究經醫院倫理委員會批準。

1.2 納入標準 均符合心臟永久起搏器植入適應證[3];所有患者均對本次研究內容知情,同意配合研究。

1.3 排除標準 伴有其他臟器嚴重功能障礙者;資料不全者。

2 調護方法

2.1 對照組 給予常規護理干預。即術后用無菌敷料覆蓋創口,用沙袋常規壓迫創口6~8 h止血,術后24 h指導患者取左側臥位或仰臥位,充分制動手術上肢與側肩部,術后72 h適當下床活動。

2.2 觀察組 在常規護理的基礎上采用優化護理方式進行干預,具體方法如下。①術后用無菌敷料覆蓋創口,并以沙袋壓迫與彈力繃帶聯合止血。根據患者情況調節彈力繃帶松緊度,絕對臥床與側肢制動6 h后撤除沙袋,抬高床頭。若患者無氣促、胸悶等癥狀可協助其取坐位或半臥位,12 h后適當下床活動,24 h后拆除彈力繃帶。同時,根據患者的心理狀況給予心理指導,消除其焦慮、緊張、恐懼等不良情緒,保證病情在穩定的情緒狀態下得以恢復。②指導患者避免進行電極移位的活動,如深呼吸、劇烈咳嗽、過度向前彎腰、右側臥位等。③密切觀察創口有無滲液與出血,以及切口皮膚、術側肢體有無疼痛、腫脹癥狀。若囊袋隆起,局部皮膚有波動感、顏色青紫,則考慮出現囊袋血腫,應立即采取處理措施。必要時可在無菌操作下穿刺抽出積血。同時,嚴格勾畫血腫的輪廓線,以便隨時觀察有無擴散及消退情況。④指導患者適當活動術側肢體,活動時應以循序漸進為原則,逐漸加大幅度,密切監測心電圖變化,若有感知失靈或起搏器異常等情況,應立即報告醫生并協助處理。

3 療效觀察

3.1 觀察指標 ①評價兩組患者術后囊袋出血及電極移位發生率。②采用自擬護理滿意度調查表評價兩組患者對本次護理的滿意度,滿分為100分,包括護理技術(30分)、護理效果(30分)、護理效率(30分)與人性化服務(10分)。80~100分為滿意,70~79分為基本滿意,70分以下為不滿意。滿意與基本滿意計為總滿意。③觀察對比兩組住院時間。

3.2 統計學方法 采用SPSS 15.0統計軟件進行數據處理。計量資料以均數±標準差s)表示,采用t檢驗,計數資料以[例(%)]表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

3.3 結果

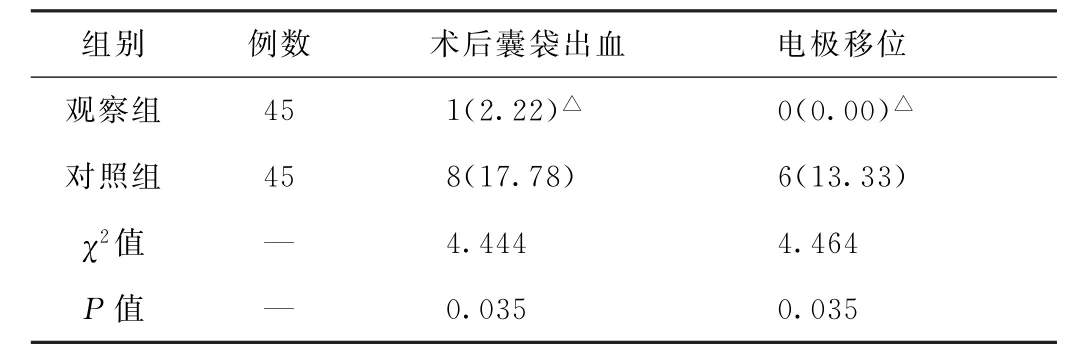

(1)術后囊袋出血及電極移位發生率比較 觀察組術后囊袋出血及電極移位發生率均低于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組心臟永久起搏器植入患者術后囊袋出血及電極移位發生率比較[例(%)]

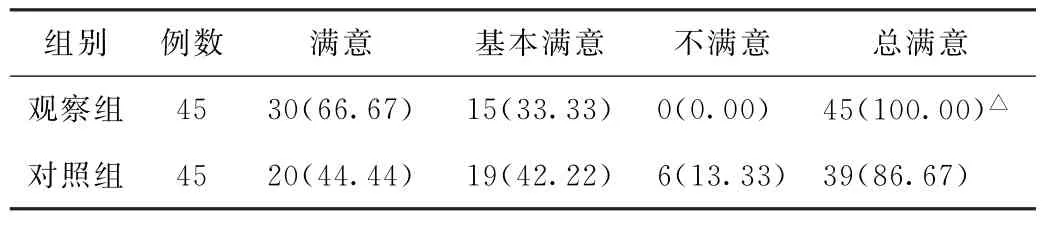

(2)護理滿意度比較 觀察組護理總滿意率高于對照組(χ2=4.464,P<0.05)。見表2。

表2 兩組心臟永久起搏器植入患者護理滿意度比較[例(%)]

(3)住院時間比較 觀察組住院時間為(9.2±1.0)d,低于對照組(13.5±1.5)d,差異比較有統計學意義(t=4.565,P<0.05)。

4 討論

心臟起搏器是一種植入體內的電子治療設備,是通過脈沖發生器發放電脈沖,再以導線電極傳導,對接觸的心肌進行良性刺激,促使心臟收縮與激動,繼而達到治療心律失常所致心臟功能異常的目的[4]。心臟起搏器分為臨時起搏器與永久起搏器兩種,其中永久起搏器適用于各種嚴重心律失常持久存在影響心臟泵血功能者。然而,受手術創傷的影響,部分患者術后可能出現囊袋出血、感染、起搏器移位等并發癥,給其預后質量帶來嚴重的影響。

電極移位與囊袋出血是永久起搏器置入術后的常見并發癥,其中電極移位主要與手術過程、患者耐受度、術后活動不規范等有關[5]。囊袋出血常見于永久起搏器置入術后1周內,其發生原因與術中損傷動靜脈、止血不充分、術前未停止應用抗凝藥物、術后過早或過度活動術側肢體、術后壓迫點移動等因素有關,臨床表現為局部腫脹隆起、疼痛及波動感。傳統臨床護理主要采用沙袋壓迫創口止血,但此方法易發生移位或脫落,繼而導致壓迫部位改變、壓迫時間不足等情況,增加囊袋出血與創口滲血的發生率,甚至因囊袋周圍皮膚血液循環障礙而發生愈合不良[6]。因此,采取有效的護理措施降低永久起搏器患者術后囊袋出血、電極移位的發生率十分必要。

近年來,隨著現代化護理模式的發展,護理服務的工作性質與內涵也得到了豐富。本研究對45例心臟永久起搏器植入患者的護理措施進行了優化,臨床取得了滿意的效果。首先彈力繃帶與沙袋壓迫聯合止血,能有效避免沙袋移位,同時也增加了壓迫面積,避免患者體位變化所致的壓迫不全;指導患者避免進行電極移位的活動,進一步降低了術后電極移位的風險;密切觀察病情能夠及時發現并處理不良癥狀;活動指導可以保證患者的康復安全與速度。本研究結果顯示,觀察組術后囊袋出血及電極移位發生率均低于對照組,觀察組護理總滿意率高于對照組,觀察組住院時間低于對照組,表明優化護理方式能夠有效降低心臟永久起搏器植入術后囊袋出血及電極移位的發生率,使護理服務更為規范、細致與完善,提高了患者對護理服務的滿意度,保證康復質量。

綜上所述,優化護理方式在心臟永久起搏器植入患者中具有顯著的應用效果,可以降低術后囊袋出血及電極移位的發生率,可在臨床推廣應用。