同道中人:沈從文和金介甫

曹雪峰

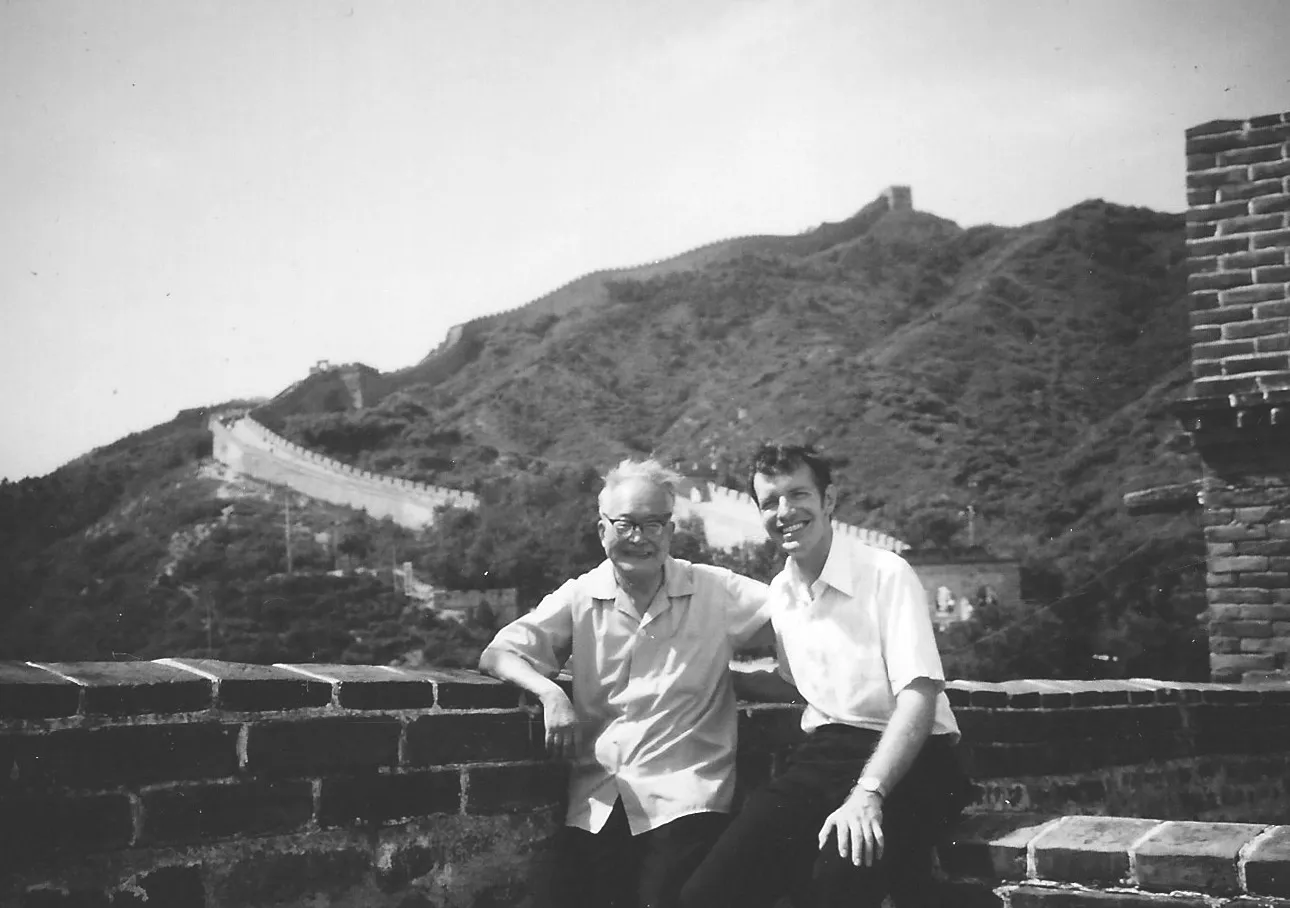

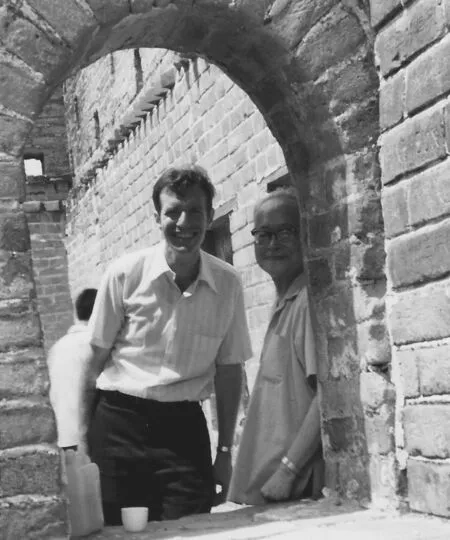

上圖:1980年代,沈從文與金介甫游覽長城

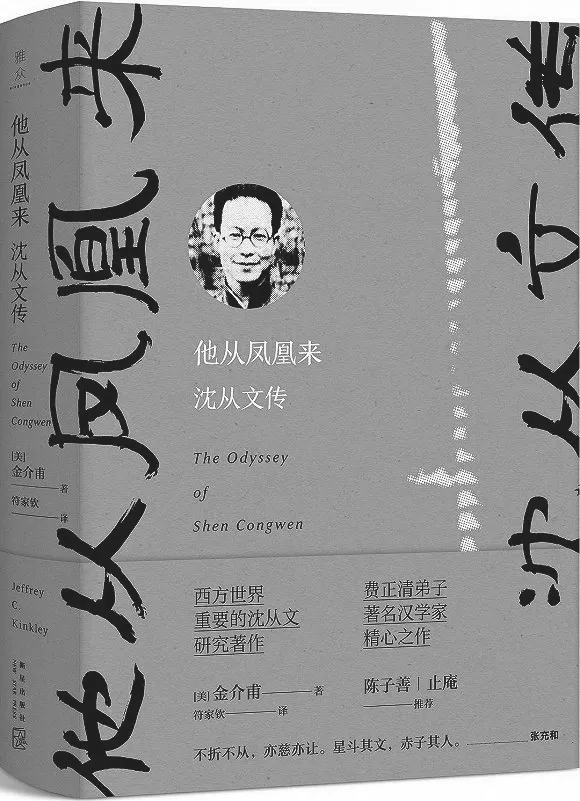

金介甫著《沈從文傳》(中文版)1990年由時事出版社首次出版,汪曾祺先生在給此書作的序中說,作者“單純天真處像一個大孩子”。美國漢學家、紐約天主教大學圣若望大學副教授金介甫時年41歲。從1972年金介甫的老師亞歷山大·伍德塞給他一本中文版《邊城》算起,時間已經過去了18年。一個美國人對于沈從文“所傾注的”“美麗的”“熱情”終于為更多的中國人所了解了。

在這之前,只有海外一些關心和研究沈從文的人以及國內一些沈從文周邊的親友才知道美國有一個學者在研究沈從文,搜集了最齊全、最豐富的與沈從文有關的資料,寫出了一本厚厚的沈從文研究論文。

金介甫的單純,不僅僅汪曾祺一個人,和他打過交道的中國人幾乎都有深刻印象。新版《他從鳳凰來:沈從文傳》出版前后這兩年間,我作為本書編輯,和他多有電郵往來,并有機會在不同場合聆教,于此深有體會。

2017年9月底,金介甫隨波特蘭市友好代表團來蘇州訪問,他告知我會在蘇州大學季進教授安排下做一場講座,邀我前往。待一見面,一件短袖襯衫皺巴巴的,褲子也是極普通的,我忍不住默笑,真是不講究的美國人,心里想起了我大學一年級時候那個邋遢而可愛的美國年輕外教。但同時,這種隨性、天真的性格,是特別能讓人感到親切的。

時隔一年,2018年9月的最后一個星期,金介甫來上海外國語大學參加學術會議,新書也出版了一個多月,我正好趁機安排了一場活動,邀請他和張新穎老師在思南公館對談。他在思南會館場外見到活動海報,要我給拍照留念,結果所有見到這張咧嘴笑呵呵的照片的朋友都說金先生可愛,是個真正的老男孩。

那么沈從文先生當年見到這位研究他的美國學者又是什么感受呢?金介甫這種可愛的性格,沈先生有沒有特別的記述?

《他從鳳凰來:沈從文傳》〔美〕金介甫 著/符家欽 譯

沈從文的學生林蒲對金介甫的一句評論可能出自沈從文本人。在西南聯大,林蒲在沈從文眼里是才華橫溢的弟子。沈從文訪美時曾和林蒲等西南聯大時的學生見面暢談,金介甫亦在場。日后,林蒲得文《沈從文先生散記》,在文中慨嘆金介甫的研究之深入,他評論說:“也唯有像沈先生所說的傻子,才肯做的傻事。”林蒲作為一個局外人,一語就道破了這兩人身上的共性。

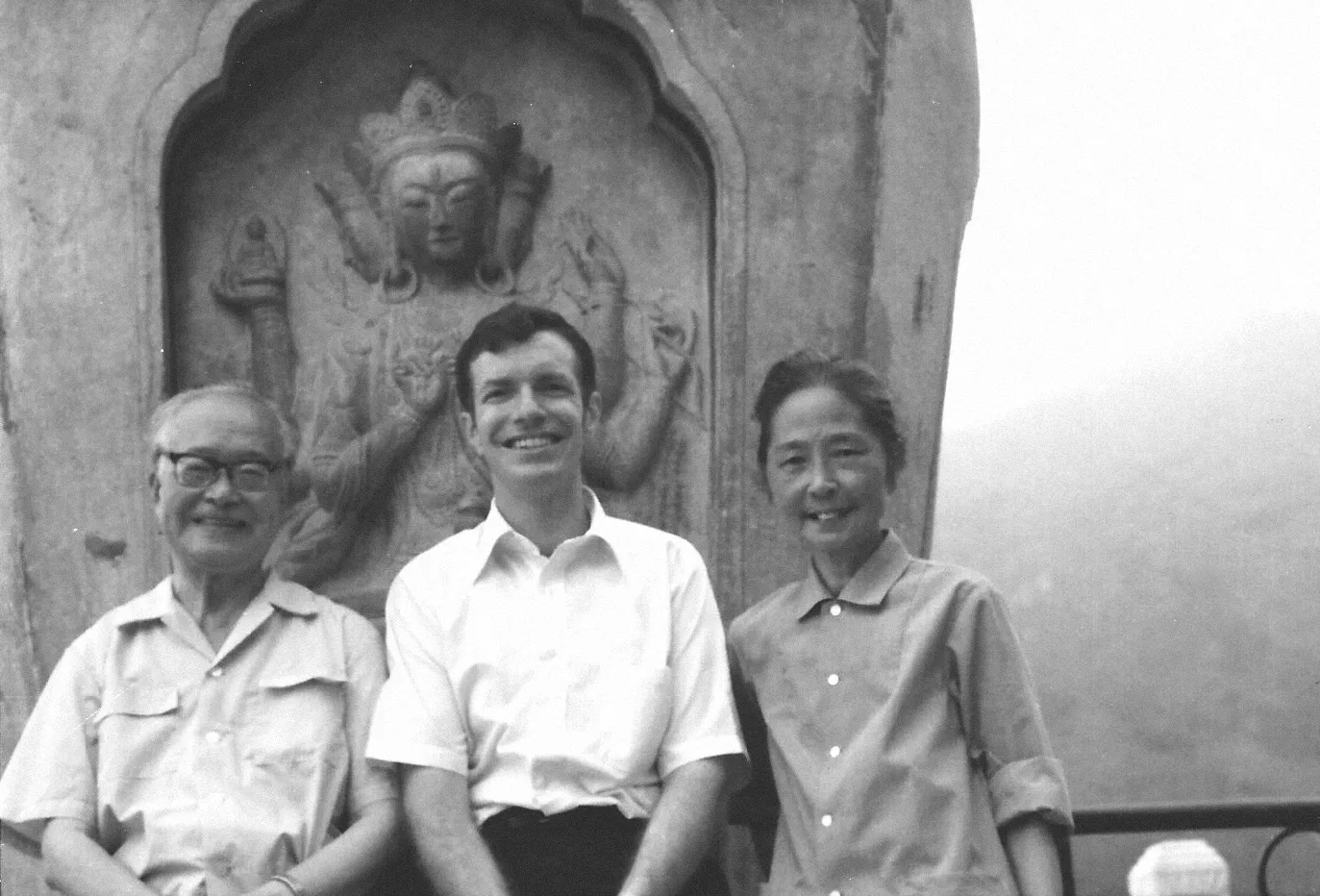

《沈從文傳》再版確定之后,金介甫給我發(fā)來過不少他與沈從文夫婦的合影,多是在北京長城、天壇等景點游玩的照片。三人的笑容里有某種一樣的東西,親切、融洽猶如一家人。這種親密亦可見于當時沈夫婦二人對于金介甫私生活的關切。金介甫的第一個女友是香港人,其家族頗為勢大,沈夫婦二人認為不合適。后來和金介甫成婚的是一個中國臺灣女孩,二人蜜月時期來拜訪沈從文夫婦,獲得認可。

1980年代,金介甫在北京訪問時與沈從文、張兆和夫婦合影

應該說,金介甫首先打動沈從文的還是他治學認真。1979年,金介甫為了確保能見到沈從文,做了充分的準備工作,先通過中國作協(xié),連帶著他的博士論文,轉寄來了一封求見信。1979年9月14日,沈從文在給兒子沈虎雛的信里說,金介甫所引用的很多他的作品,他自己都想不起來,“寫的中文信比國內有些‘作家’還講究而有內容。提出了一系列問題,還不易回答”。

在這前后,青年考古學者高華在拜訪沈從文時,發(fā)現金介甫的這本博士論文就放在沈從文的床頭。沈從文還對高華說:“他們說美國每年有三四篇高質量的研究沈從文的博士論文。”

如何回復金介甫,沈從文頗費了些躊躇。給虎雛的信之后9天,沈從文回了第一封信,信的開頭說:

金介甫先生:

您由中國作家協(xié)會轉寄給我的大著復印本、中文長信及另一個附有照相的信件,均已收到,您信件中和著作中表示的隆情厚意,我除了深深感謝,還覺得十分欽佩,特別是從我一些三四十年前一堆雜亂無章不成熟的作品中,清理分析,探討得失,長時期付出的艱巨勞動,更使我過意不去!……

很客氣但又不全是客套,這份感動里又有幾分是引為同道的認可和贊許。畢竟,十幾年來,一直默默編著《中國古代服飾研究》的沈從文嘗盡了學術研究的很多甘苦,更何況還有來自外部環(huán)境的壓力。將近一個月后,1979年10月20日,應該是經過回憶和查找資料,他寫了第二封信,回復金介甫的問題,涉及個人筆名、來往的一些舊人以及創(chuàng)作。

沈從文與金介甫游覽長城

金介甫收到了沈從文的回信,美中學術交流委員會也同意了他來中國訪問沈從文的申請。第二年,也就是1980年,金介甫來到了中國北京。六七月間,金介甫訪問沈從文達12次之多。雖然金介甫的中文水平不錯,但是訪談過程中,最大的困難還是沈從文的湘西口音。借助著筆談和張兆和的翻譯,金介甫嘗試著弄懂沈從文的意思。日后,他寫道:“他對湘西的鄉(xiāng)音所特具的敏感性,使其語言升華并對其絕對忠實。”

金介甫對他們的談話做了錄音,沈從文則對他帶來的小錄音機很感興趣,后來去美國時自己也買了一個。另一方面,沈從文對金介甫的評價也更具體了,他在給兒子沈虎雛、兒媳張之佩的信里說:“近一月到七月中旬,那個在美國哈佛研究我作品得博士的金介甫先生,已到了北京。人只卅二歲,搞了千多張卡片,什么都看過,遠比國內研究我的人認真得多。”還說,其人有“學院派風格”,對自己的作品特別熟悉,“真專到一定程度”。

張新穎教授說:“金先生不僅是研究沈從文的人,也是進入到沈從文生活的人。一個海外者研究沈從文,給沈從文晚年帶來很大安慰,給他很大的高興。沈從文陪小伙子去看長城。他成為《沈從文傳》里的人物而不僅僅是一個研究者。”誠哉斯言,同道中人又兼性情相近,金介甫,這個美國青年學者的出現,確實給了沈從文很大安慰。但對沈從文而言,更高的安慰在于,包括金介甫在內的西方文學和歷史研究者,對他的文學成就和地位所作出的肯定和評價。

1979年9月14日給兒子沈虎雛的信里,除了金介甫,沈從文還提到法國和日本的學者對他的研究和閱讀情況。與其說他是在意聲名的高低和評價的標準,不如說是對于一種正常的、自由的、文明的文學交流的渴求。他歡迎他應當歡迎的,拒絕他應當拒絕的。