隧道施工中的平面測量方法探究

李 林

(中鐵十八局集團國際工程有限公司,天津 300350)

測量工作是整個隧道建設的一項重要工作,對隧道的質量及進度控制都起著極其重要的作用。為了保證施工各個階段的精度指標達到要求,應加強測量方法的改進,梳理好各階段的工作內容及要求,并形成一個完整、合理的測量技術方案。

胡吉倫運用導線法來實現輸電線路跨越障礙時的間接定線,包括平、斷面點測量與直線樁放樣[1];王宇利用構成單元的組合形式,對導線法與曲線法的設計原理進行比較,分析了各自的優缺點[2];丁建明、李方等研究了公路平面線形五單元導線法,引進了曲線型設計方法的思想,可以獲得較好的線形及準確的中心點坐標[3];付宏平采用導線法的點聯式布網來進行GPS加密國家點控制測量[4],卓寶熙、王丹對工程測量的發展以及鐵路工程勘查技術作了簡單的闡述,表明了測量工作的各種需求[5-6],王金等對測量的各種誤差進行了研究,并結合存在的問題進行了分析[7-10];吳仲儒等研究了多種精密測量方法的精度,以及這些精密測量方案在高速鐵路隧道中的應用[11-14];馬洪磊等研究了一些測量技術在隧道監測方面以及坐標系變換方面的應用[15]。但對導線法、中線法改進措施方面的研究較少。根據測量的基本理論和實踐,將原有的單導線法、主副導線法、旁點閉合環、交叉導線法等進行整合,改進為三角導線法,極大地縮小了測量的貫通誤差,對隧道施工測量有一定的現實意義。

1 工程測量中測量定位的基本原理

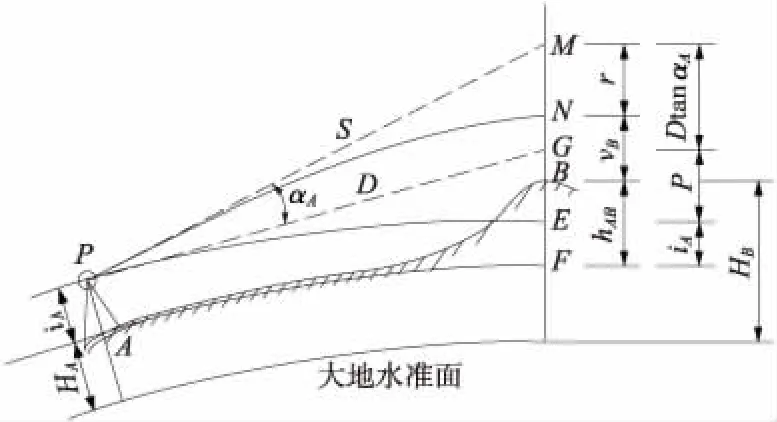

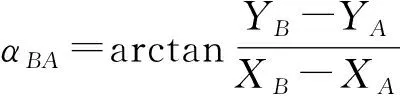

三角高程測量高差計算的基本原理如圖1所示。

圖1 三角高程測量示意

其中,D為A、B兩點間的實測水平距離,αA為A點處儀器測得P、N兩點間的垂直角,iA、υB分別為儀器高和覘標高,p為地球曲率而產生的誤差,r為大氣垂直折光帶來的誤差。

由于球氣差系數C與p、r有關,有

(2)

K為折光系數,則

hAB=DtanαA+iA-υB+C

(3)

而對于對向觀測來說,有

hBA=DtanαB+iB-υA+C

(4)

取對向觀測的平均值,有

(5)

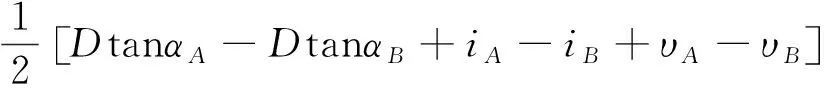

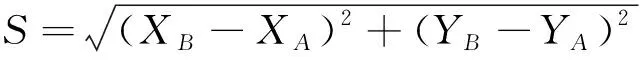

極坐標法平面計算原理如圖2所示。

圖2 極坐標法測坐標

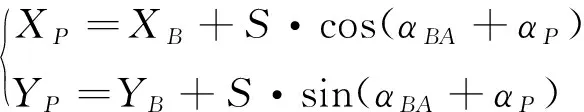

已知A、B兩點坐標,求P點的坐標,有

?

(6)

A、B為已知點,P點為待定點,β和S分別為水平角和水平距離。

當用于放樣時過程剛好相反:P點的坐標已知,通過坐標的反算可求取AP的邊長、AB和AP的方位角,從而得到放樣元素α和SAP,即

α=αAB-αAP

(7)

2 隧道控制測量的內容和方法

2.1 隧道洞外控制測量

隧道洞外控制測量包括平面控制測量和高程控制測量。

(1) 隧道洞外平面控制測量

平面控制測量有中線法、精密導線法、三角測量法、GPS測量等,它們各有不同的工程適用性,以下詳述中線法。

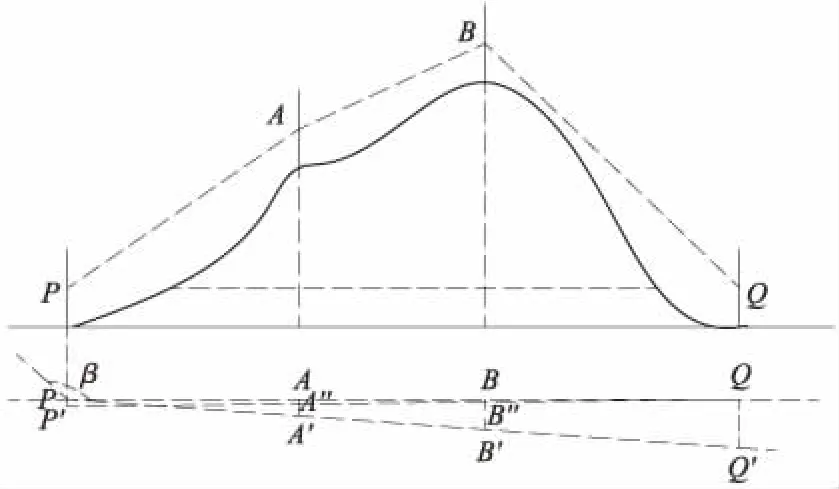

把隧道洞外中線引入洞內需要測量一些中線定向點,中線法就是把這些所需的定向點測設出來的方法。中線法測設簡單直觀,用于較短的直線隧道,經過幾個回合的往返測設之后,可以達到需要的精度。

如圖3所示,P、Q是兩洞口處隧道中線上的點,現要測設出直線PQ上的兩點A、B(如直線上有更多的點,方法相同),作為施工進洞的中線定向點。首先把經緯儀置于P點,根據計算的夾角β定出方向PA′,經緯儀搬到A′,用正倒鏡分中法把直線PA′延長至點B′,得直線PB′,經緯儀搬至B′,用相同的方法延長直線PB′至Q點附近的Q′。由于誤差的存在,Q′與Q一般不會重合。量出QQ′的長度,根據比例關系算出BB′的長度,將B′往B方向移動BB′的距離至B″處,并把經緯儀安置于此,用正倒鏡分中法延長直線QB″至點A″,得到直線QA″,同理,延長直線QA″至P點附近P″處。由于誤差的存在,P與P″一般不會完全重合,但是它們之間的距離會比QQ′小很多。如果此時精度達到要求,則點A″、B″可作為理論點A、B的實際位置,如精度仍不滿足,則可按上述方法再次從P點出發向Q方向測設,直到精度達到要求。

圖3 隧道洞外平面控制測量的中線法

(2)隧道洞外高程控制測量

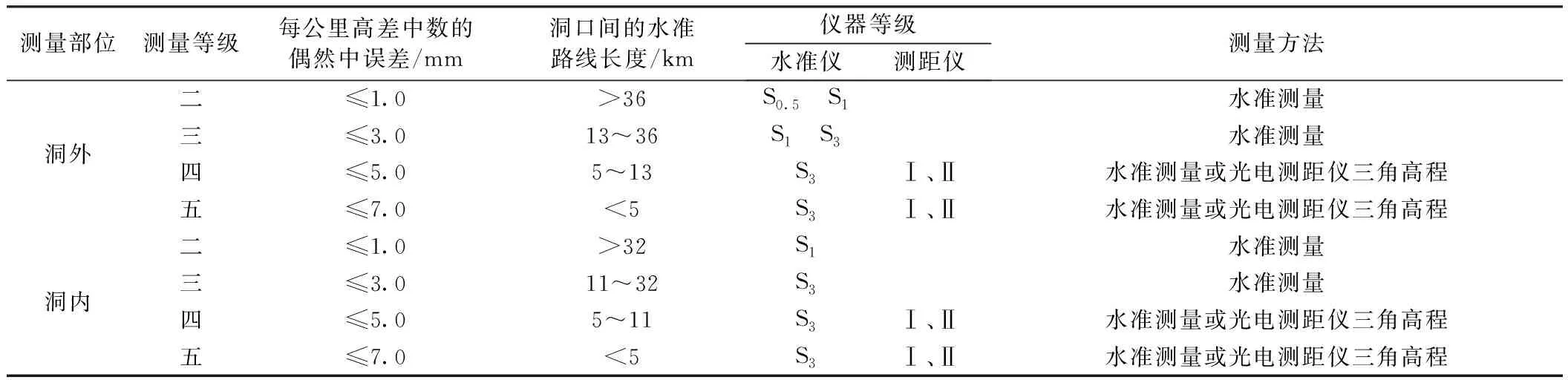

隧道洞內點的高程從洞外水準點引入,施測隧道洞口附近水準點的高程屬于高程控制測量的范疇。水準測量應遵循設站少、觀測快、精度高等要求,同一洞口的水準點之間宜設置為可聯測的形式,且一般設置2~5個水準點。高程控制測量的精度可參考表1。

2.2 隧道洞內控制測量

(1)隧道洞內的平面控制測量

中線法:可根據其理論坐標計算出測設的角度和距離,然后直接測設,得到測設點后再與理論點的坐標進行比較并校正。

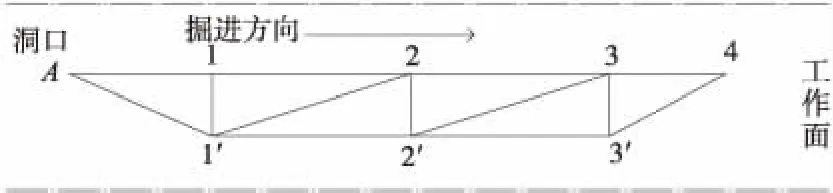

導線法:導線法的精度一般較中線法高,特別是平差后的閉合三角導線法。如圖4所示,A為洞口處的中線點,洞內的中線測設點依此點引進洞。點1、2、3、4為隧道中線的測設點,另外分別作點1′、2′、3′等,使直線11′、22′等垂直于中線。由理論計算的邊角數值,測設出直線A1、11′、1′A和對應的內角(∠A11′是直角),并對形成的閉合導線環進行角度平差,以平差后的值作為放樣的指導,并對放樣點進行檢驗。對于點2的測設,可以有兩個閉合三角形進行平差,任選一個即可。測量時,邊長的測設應往返測,角度的測設應正倒鏡測,取平均值,以避免誤差過大。每步的測設數據均與理論的反算數據進行比較檢驗。工作的循環可概括為“理論計算-測設-放樣-反算檢驗”。測設點的計算檢驗合格后,才能用于施工開挖的指導,才能進行下一個理論點的測設。

表1 等級水準測量的精度

圖4 隧道洞內平面控制測量的導線法示意

(2)隧道洞內的高程控制測量

隧道洞內高程控制測量與洞外高程控制測量基本相同。貫通后,應對兩邊的高程水準路線進行調整,以調整后的高程作為施工指導。

施工期間的測設,還包括上下導坑的聯測、腰線的測設、結構物的放樣測設等項目。上下導坑的聯測主要是為了確保上導坑的掘進方向。從洞外引進的定測點都是測設在下導坑的地面,但大斷面隧道施工時,或者地質條件不好的隧道開挖時,往往采用上下導坑法進行,這時候上下導坑的聯測是必需的測量項目。

腰線的測設就是根據已經引入洞內的水準點來測設出一條有坡度的標示線,該標示線就是腰線,腰線的坡度與隧道的縱向設計坡度保持一致。腰線由一系列測設點來定出,這些點間距一般不超過10 m。

超挖和欠挖的存在,說明隧道斷面開挖有一定的調整余地。開挖完成后,應及時測量開挖斷面的尺寸,驗證其是否符合設計要求。斷面開挖符合要求之后,再加密洞內的中線點和水準點,然后就可以進行結構物的放樣。之所以要加密中線點和水準點,是為了確保建筑物的放樣精度。

2.3 貫通控制測量

在隧道施工測量中,貫通控制測量至關重要。所有的測量工作都是為確保隧道能貫通并且使貫通誤差足夠小。隧道內的貫通測量作業一般流程概括為:貫通測量設計;洞外控制點測設;聯測;洞內控制點測設;工作面放樣;竣工斷面測繪。貫通誤差的來源主要有控制測量、聯系測量及地下導線測量等方面,應根據其影響程度進行適當的修正。

隧道貫通控制測量主要包括平面控制測量和高程控制測量。橫向誤差對隧道施工有很大的影響,影響因素主要有:地面控制測量、地下導線測量及聯系測量誤差。為保證測量誤差小于設計值,必須綜合考慮各種影響因素,即給每個階段分配合適的誤差量—“以散控整”,由點及面來進行精度的約束,由原來的“等影響”原則轉變為“按需分配”原則,給各個因素以一定的誤差限值,從而保證整個開挖過程的橫向貫通誤差。

高程控制測量的精度直接影響豎向貫通誤差,一般可利用水準測量或者三角高程測量誤差來評估高程控制測量的等級。洞內的高程由外部的高程控制點引入,并每隔300 m左右布置兩個高程點進行校驗。施工時,每隔100 m在隧道拱部側墻上布置一個水準點。水準測量時應往返觀測;三角高程測量時應對向觀測。

炮臺山隧道位于新建鐵路原州區至王洼線第三合同段的黃土梁峁區,隧道進出口區域環境惡劣,均有深溝阻礙,交通不便,僅有鄉村道路繞行通達。隧道進口處為山前陡坡,出口處為河岸,起止里程為DK19+634~DK21+185,全長1 551 m,多數地段埋深為6.6~47 m,最大為120 m,隧道縱坡為6‰。掘進方式為雙向掘進。

在隧道貫通面設定一臨時點L1,分別用大小里程處的控制點向臨時點L1測量。在相向施工中,由于施工中線在隧道貫通面未能準確接通而產生一定的偏差值,稱為貫通誤差。貫通誤差在垂直于隧道施工中線水平方向上的投影叫橫向貫通誤差,貫通誤差在垂直于隧道施工中線的豎直方向上的投影叫高程貫通誤差。高程貫通測量常用水準測量方式,也就是大小里程隧道口附近的水準點分別向洞內測量,兩邊測量結果之差即為豎向貫通誤差。貫通誤差的測定使用GPT7501全站儀,采用兩種方法:分別是傳統的直接測量坐標法(方法一)和測邊測角形成閉合環的三角導線法(方法二)。兩種方法均基于相同的控制點,分別是小里程側的控制點ZD14-23和ZD14-21,大里程側的控制點ZD8-8和ZD8-7。

方法一測得結果如下:貫通面臨時點L1的坐標分別是(3 997 968.107,496 282.273) m和(3 997 968.145,496 282.256) m。其對應里程分別為20+685.981和20+686.006,由此算得縱向貫通誤差為25 mm;兩點到隧道中線的垂直距離分別為1.184 m和1.218 m,橫向貫通誤差為34 mm。

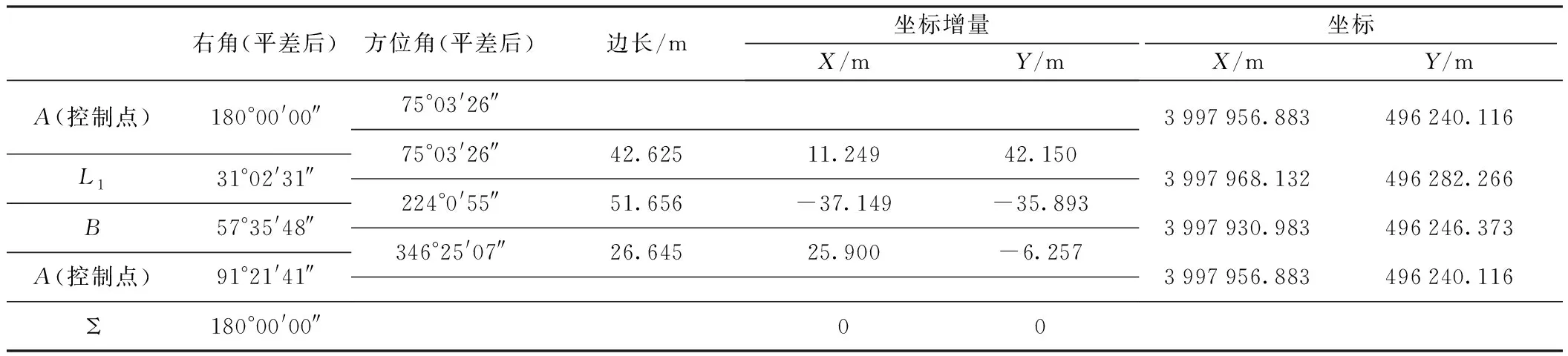

方法二的測量結果如下:由小里程側測得的結果如表2所示,即L1的坐標為(3 997 968.132,496 282.266) m,由大里程側測得結果(計算方法如表2)為(3 997 968.142,496 282.253) m。其對應里程分別為20+685.986和20+686.003,由此算得縱向貫通誤差為17 mm;兩組坐標到隧道中線的垂直距離分別為1.192 m和1.212 m,橫向貫通誤差為20 mm。

綜上所述,方法一的橫縱向貫通誤差分別是34 mm和25 mm,方法二的橫縱向貫通誤差分別是20 mm和17 mm。方法二所測得貫通誤差明顯小于方法一所測得貫通誤差。方法二橫縱向貫通誤差分別是方法一橫縱向貫通誤差的58.82%和68%,精度明顯提高。

表2 數據測量

3 結論

改進后的的隧道洞內平面控制測量的導線法,是對多種導線法的綜合改進。結合工程實例,證明了改進后導線法的貫通誤差是常規方法的60%左右,貫通精度明顯提高。測量工作的循環可概括為“理論計算-測設-放樣-反算檢驗”。