雙側壁導坑法隧道施工引起的地表沉降分析

劉偉偉

(中鐵工程設計咨詢集團有限公司鄭州設計院,河南鄭州 450001)

在城市中修建大斷面隧道時,若隧道所處地層的巖土體自穩能力不足,按照一般方法施工可能會出現隧道塌方及支護失效等事故。哈爾濱地鐵3號線湘會區間與地鐵6號線的區間聯絡線隧道凈空斷面面積為150.27 m2,屬于大斷面隧道。

雙側壁導坑法是暗挖法的一種,它將一個大的開挖面分成多個小的導洞,分段開挖、及時支護、分段推進,以保證在特殊環境下施工的安全[1-2]。利用雙側壁導坑法開挖時,在支護條件相同的情況下,地面沉降及支護結構變形與開挖順序有著密切的關系[3-4]。操太林[5]對試刀山隧道特殊地質段雙側壁導坑法的施工應用進行了研究;李晉寶[6]依據Peck公式對雙側壁導坑法隧道開挖引起的沉降進行了預測;王夢恕[7]根據北京地鐵現場監測數據,認為單側壁與雙側壁施工工法會誘發不同的地表沉降;熊炎林[8]對復雜段雙側壁導坑法施工的隧道引起沉降做了分析研究,得出了沉降曲線;康佐等[9]利用數值模擬的方法,對淺埋暗挖法地鐵隧道施工誘發的地層變形進行了研究;劉興莊等[10]研究了大斷面公路隧道雙側壁導坑法的優缺點及其施工要點[11];張兵兵[12]、張曉琳[13]、劉建平[14]對大斷面隧道施工引起的地表變形進行了數值模擬,得出了地層變形機理和特征,但未與實際監測數值進行對比。

以哈爾濱地鐵3號線湘江路站至會展中心站區間隧道為工程依托,利用MIDAS/GTS有限元軟件進行數值模擬與實測,對雙側壁導坑法施工引起的地表沉降和隧道變形規律進行研究。

1 工程背景

1.1 工程概況

哈爾濱地鐵3號線湘會區間南起湘江路車站,北至紅旗大街車站。右線隧道開始里程DK20+657.517,結束里程為DK21+381.046,長723.529 m;左線起點里程為DK20+657.517,終點里程為DK21+381.931(設置長鏈0.499 m,短鏈3.250 m),長721.663 m。本區間正線線間距為13~17 m。在DK20+717.517處設置區間人防結構。在DK21+010.317處設置區間2號豎井聯絡通道。在區間2號豎井施工橫通道(左線位置)處設置與6號線相連接的聯絡線。

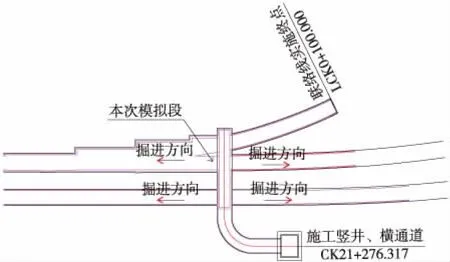

聯絡線處隧道斷面較大(開挖寬度達14.15 m),為了便于暗挖施工,減少施工風險,在聯絡線與左線交叉線位置增加暗挖開挖面, 利用現狀道路一側綠地作為施工場地,設置施工豎井(如圖1所示)。

圖1 聯絡線大斷面示意

1.2 工程地質

本標段位于哈爾濱市南崗區、香坊區及道外區,地貌單元為崗阜狀平原及松花江漫灘, 地勢由南向北傾斜,高程為147.8~128.0 m, 相對高差較小。

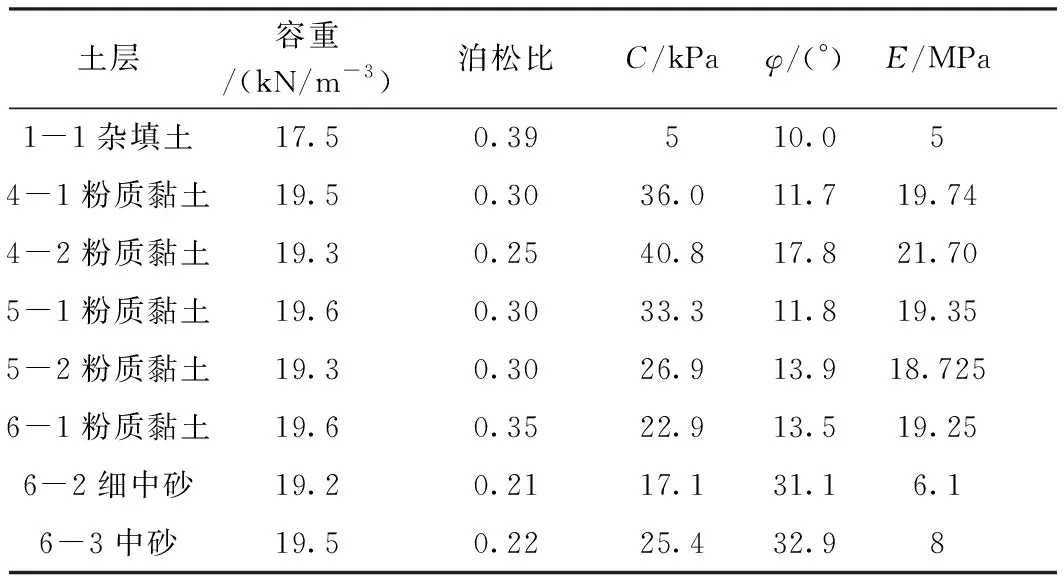

根據地質資料,本標段分布地層由上至下主要為雜填土、粉質黏土、細中砂、中砂等,如表1所示。

粉質黏土結構一般較為松散,具有黏聚力較低、不均勻、不連續等特點,且粉質黏土成拱效應難以自然形成。隧道開挖時,土體將發生塑性變形而失穩。為了控制巖土體在施工時產生過大的變形,選取雙側壁導坑法進行施工。

1.3 隧道參數

超前支護采用拱頂深孔注漿加小導管注漿,初期支護采用350 mm厚網噴砼內設單層鋼筋網和鋼拱架,格柵距離為0.5 m。

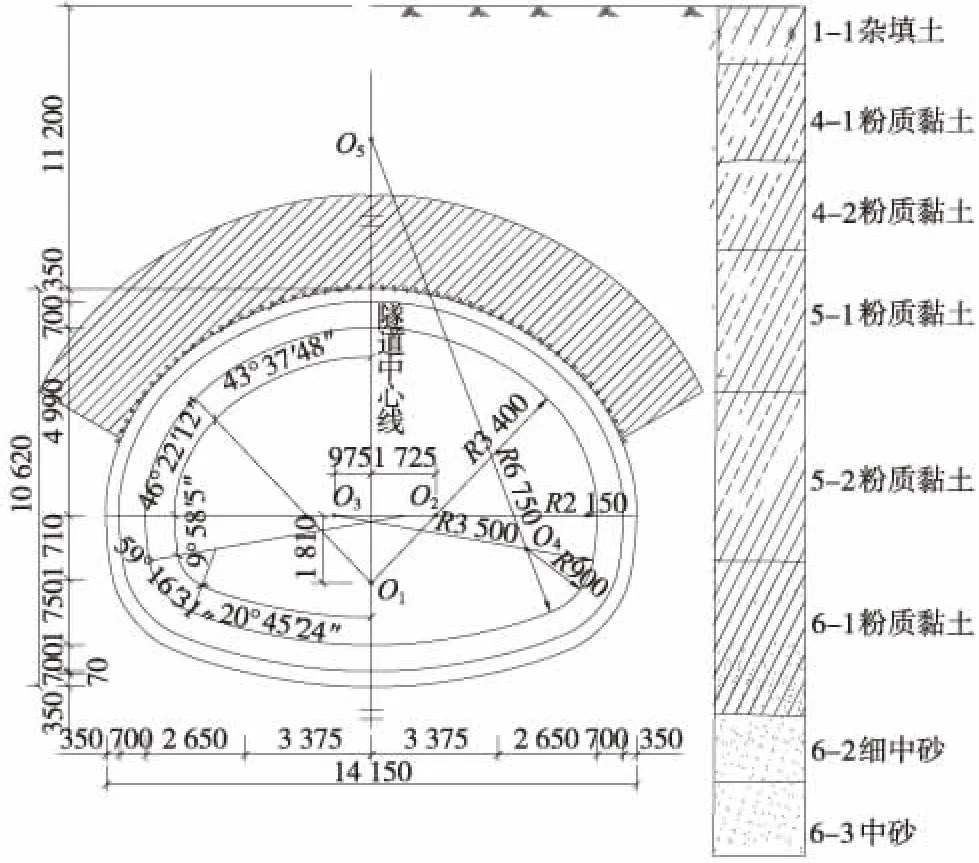

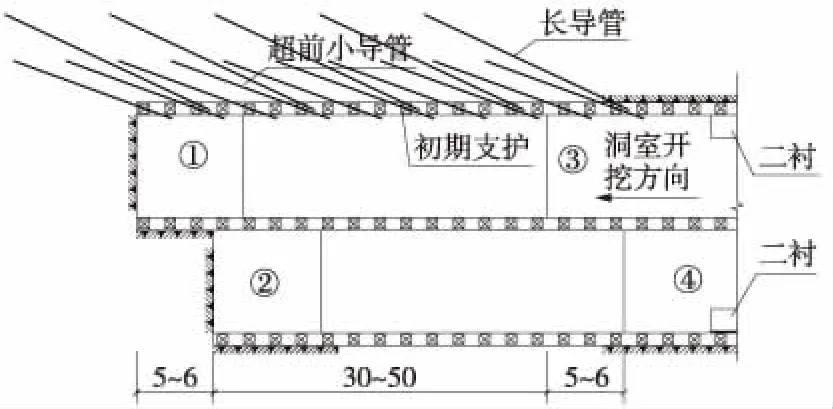

隧道斷面尺寸為14.15 m(寬)×10.62 m(高)。在隧道中線左右60°內設置超前小導管(φ42@300 mm,t=3.25,L=3 m,兩榀一打,預注漿液)。隧道斷面尺寸及縱向開挖步驟分別如圖2、圖3所示。

圖2 聯絡線大斷面示意(單位:mm)

圖3 開挖縱剖面施工步驟(單位:m)

2 隧道施工過程數值模擬

2.1 模型的建立

采用MIDAS/GTS有限元分析軟件,對雙側壁導坑法引起的地面沉降及隧道本身變形進行分析,不考慮地裂縫的影響。

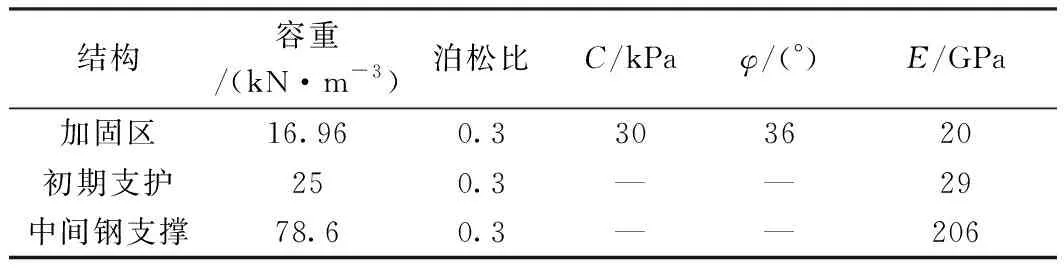

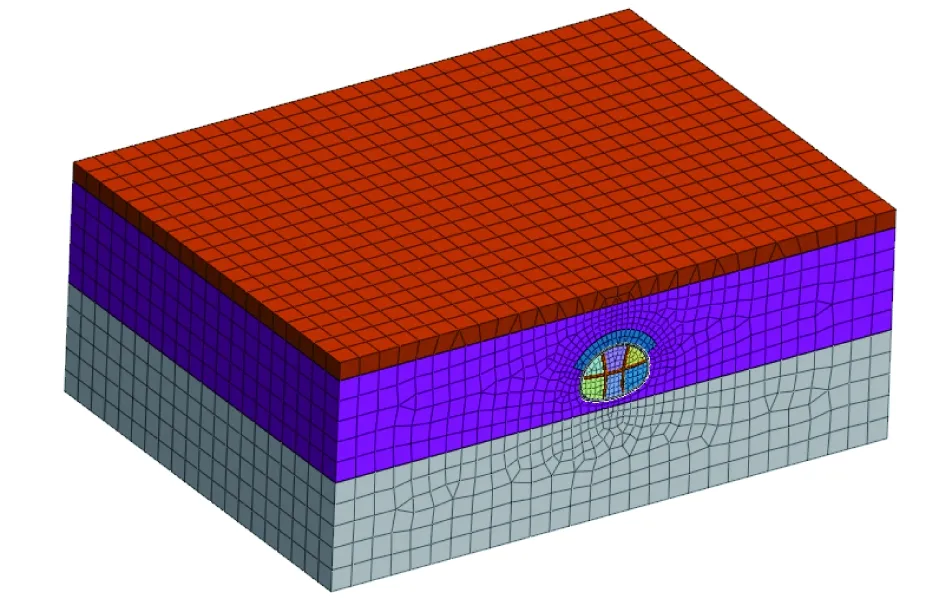

本區間聯絡線大斷面隧道采用雙側壁導坑法施工,有6個導洞。為了保證模擬的精確性,三維模型中各導洞開挖順序與實際導洞開挖順序保持一致。隧道上覆土層為11.2 m,可分為3層,巖土體采用mohr-coulomb本構模型;地鐵隧道一般埋置深度較淺,在計算初始應力場時一般只考慮巖土體自重應力,共生成了32 018個節點,53 292個單元。模型的邊界條件為:上表面即地表位置處為自由邊界,其余邊界施加位移約束。靠近隧道范圍內的網格劃分較密,其他區域網格劃分較粗。模型尺寸取110 m×81 m×43 m,每施工步開挖進尺為0.5 m。小導管超前支護用實體單元來數值仿真,以增加其強度參數,形成加固圈。本次模擬工況為隧道埋深11.2 m,模型如圖4,支護參數見表2。

表1 地層物理力學參數

表2 支護結構參數

圖4 數值模擬計算模型

2.2 模擬監測點

模擬監測點與實際監測點位置橫向與縱向距離偏差分別在0.5 m范圍之內,在每個計算階段提取對應的地表橫向與縱向及拱頂沉降監測點的模擬值。

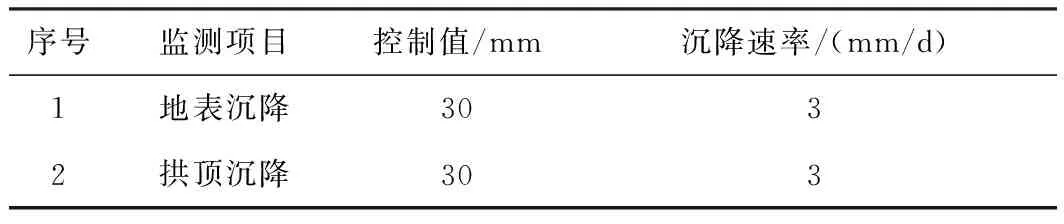

2.3 沉降值控制標準

監測項目沉降值控制標準如表3所示。

表3 沉降值控制標準

3 模擬結果與分析

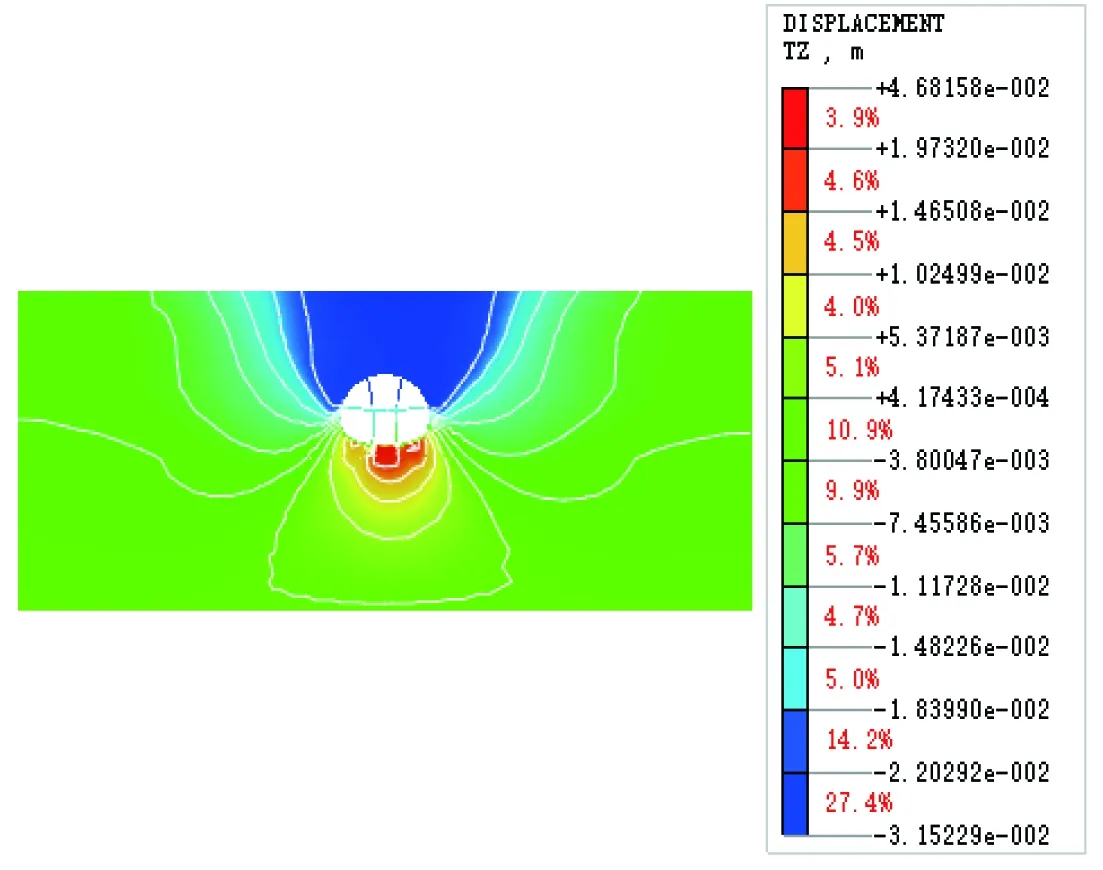

隧道在Z方向的位移云圖如圖5所示。 由圖5可以看出,開挖后土體呈現下沉趨勢,距離隧道中軸線越近沉降越大,呈“漏斗"狀, 隧道底部有隆起的趨勢。在模擬開挖時以0.5 m為一個開挖步。

圖5 開挖完成后豎向位移云圖

3.1 地表沉降分析

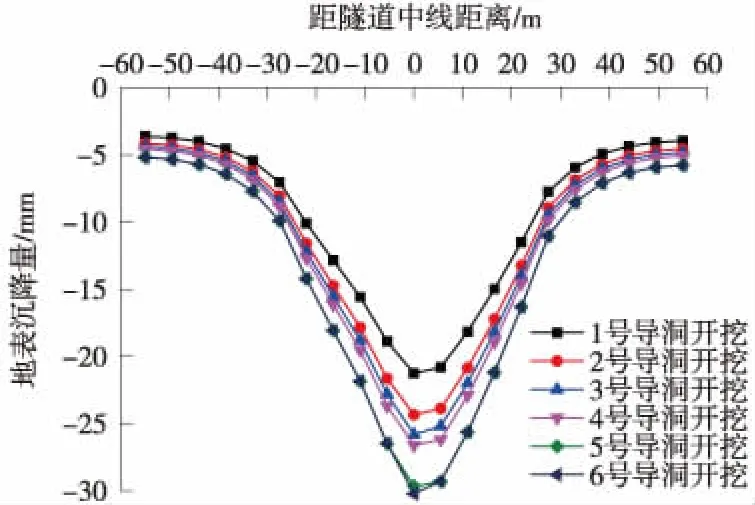

監測斷面取距馬頭門20 m處,當6個導洞開挖完成后,該斷面的地表沉降曲線如圖6所示,1號導洞施工產生的地表最大沉降量為21.15 mm,沉降曲線在導洞中線兩側呈對稱分布。2號導洞施工使得地表下沉量增至24.22 mm,增加3.07 mm,下沉曲線向右擴展。3號導洞開挖后地表沉降量為25.66 mm,增加1.44 mm。4號導洞開挖的下沉量為26.13 mm,僅增加0.47 mm。5號導洞開挖后沉降值為29.11 mm,增加2.98 mm。6號導洞開挖后沉降量為30.18 mm,增大1.07 mm(大于地表控制值30 mm)。此時應加強監控,對地層進行預注漿處理。從以上地表沉降量數值結果可知,雙側壁導坑法上部導洞的開挖對地表沉降的影響大于下部導洞的開挖。

圖6 各導洞開挖地表橫向沉降曲線

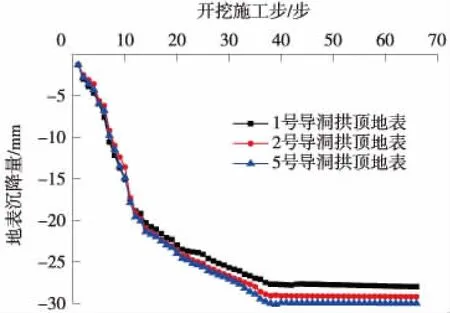

監測斷面取距馬頭門10 m處,取1號導洞、2號導洞、5號導洞上方對應的地面三個測點為監測對象,地面縱向沉降時程曲線如圖7所示。 由圖7可知,1號導洞施工時間最早,其前30個施工步產生的地表沉降量較另外兩個上導洞略大。當施工步為61時,此時5號導洞開始施工,其拱頂上方對應的地表沉降測點沉降值已達到24.6 mm,說明由于1號導洞和2號導洞的施工造成5號導洞拱頂上方地表出現較大的沉降。當施工步到達86之后,地表縱向沉降曲線趨于穩定,故86步以后的施工對監測斷面位置不造成影響。

圖7 地表沉降時步曲線

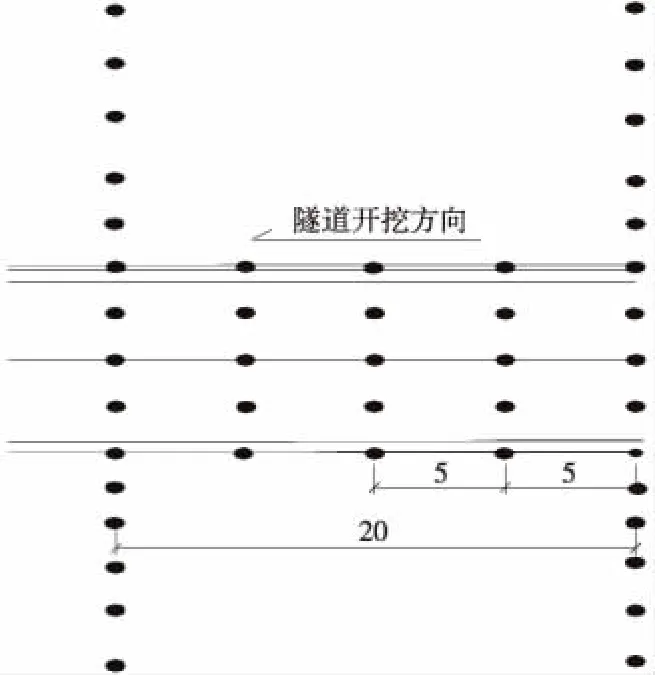

3.2 拱頂下沉分析

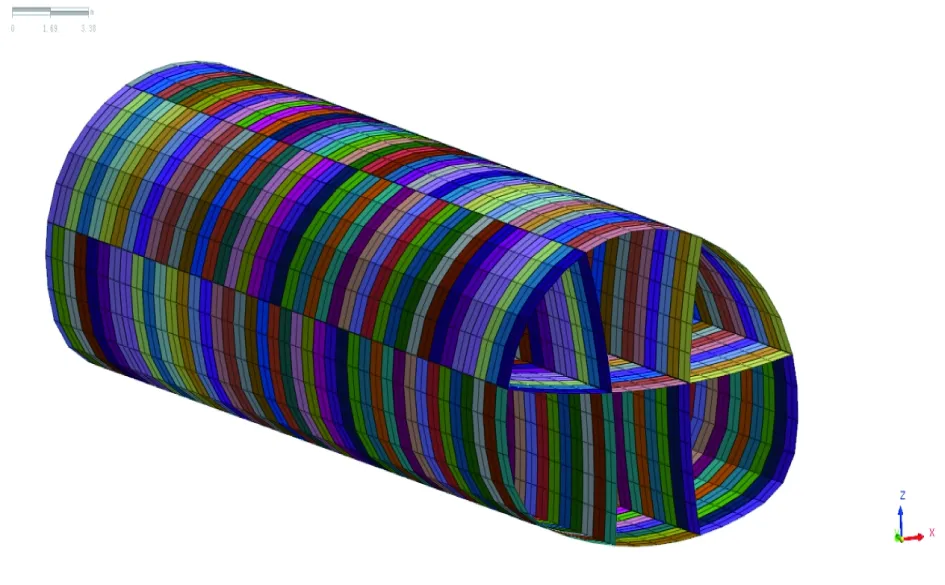

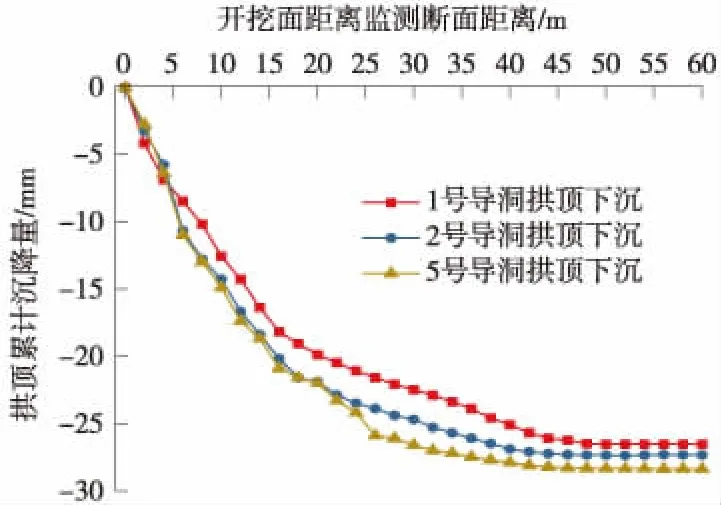

支護結構如圖8所示,1號、2號、5號三個導洞為上導洞,各導洞的拱頂沉降曲線如圖9所示,監測位置為馬頭門洞口處。由圖9可以得知,按照開挖面與監測斷面的距離,曲線可以分為三個階段。①急劇增大階段:在0~15 m區段內,開挖破壞了原巖土體的平衡狀態,拱頂下沉速率較大,此階段最大下沉值為-17.79 mm,占拱頂總沉降量的66%。②緩慢增加階段:在15~40 m區段內,初期支護逐漸形成一定的剛度,拱頂下沉速率減小,沉降量轉為緩慢增大。③穩定階段:當開挖面距離監測斷面大于40 m時,拱頂沉降曲線趨于穩定。 之后,隨著開挖面的不斷推進,其對監測斷面沉降值的影響可以忽略不計。另一方面,由于1號和2號導洞的開挖,使5號導洞的拱頂沉降量變大,5號導洞拱頂最大沉降量比兩側導洞大1~2 mm。 拱頂最終下沉量為28.35 mm(小于拱頂沉降控制值30 mm),在控制范圍之內。

圖8 支護結構三維網格

圖9 拱頂沉降曲線

4 現場實測數據分析

4.1 監測方案

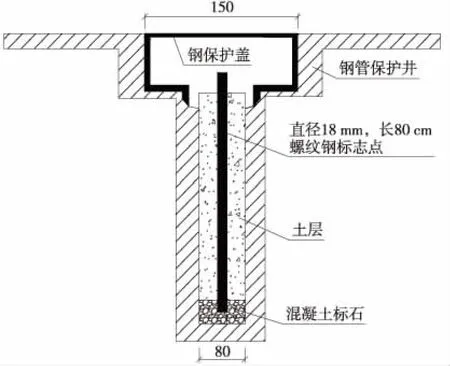

沉降監測點采用φ150的鉆機成孔,然后安裝φ18的鋼筋,鋼筋頂部應低于路面8 cm左右。 采用帶彎鉤的膨脹螺栓打入拱頂位置作為拱頂監測點。地面下沉觀測點的埋設如圖10所示。測點布置情況如表4所示。

圖10 地表下沉監測點埋設(單位:mm)

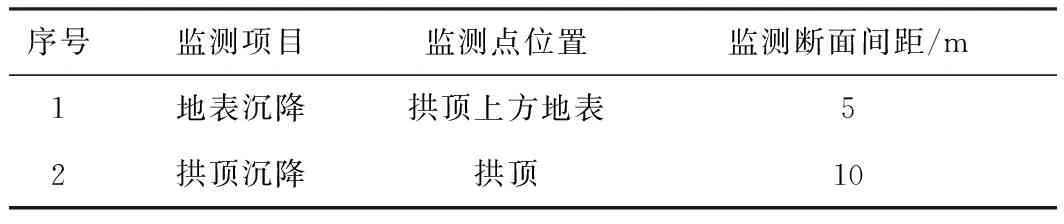

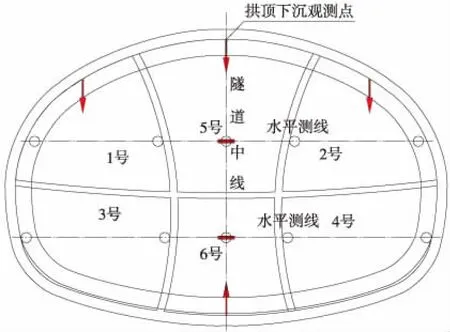

序號監測項目監測點位置監測斷面間距/m1地表沉降拱頂上方地表52拱頂沉降拱頂10

4.2 現場監測點

為了對開挖過程進行動態控制,在隧道上方地面處及支護結構上布置沉降監測點,如圖11、圖12所示。其中,地表橫向沉降監測點位于隧道內結構變形監測點所在斷面正上方。地表橫向位移監測點按兩排布置,兩排測點距離洞口分別為0 m及20 m;地表縱向沉降觀測點位于隧道洞徑寬度內地表之上。

圖11 地表沉降監測點布置示意(單位:m)

圖12 隧道變形監測點布置示意

4.3 現場監測數據分析

(1)地表沉降

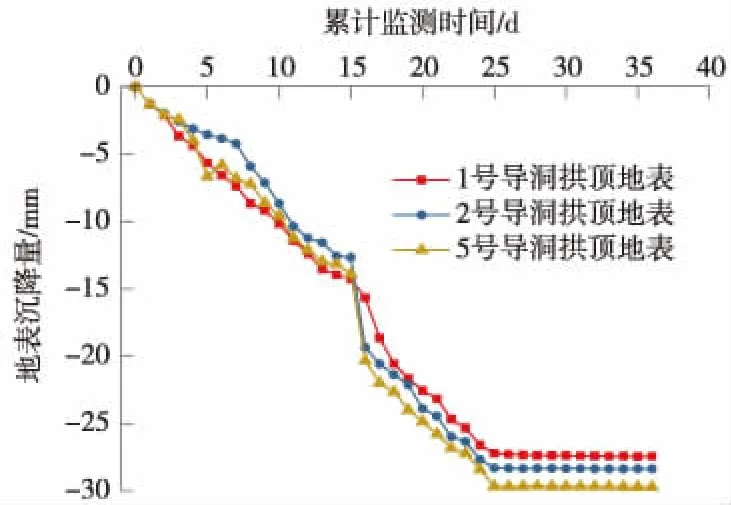

地表沉降曲線如圖13所示。由圖13可知,隨著工作面的推進,拱頂上方地面下沉表現為緩慢增長趨勢。1號導洞施工較2號導洞施工早,開始階段,2號導洞的沉降量小于1號導洞, 隨著開挖的進行,其沉降量大于1號導洞,且3個導洞沉降曲線斜率基本一致。25 d時,地表沉降趨于穩定,最大地表沉降量為29.7 mm(小于地表控制值30 mm),在控制范圍之內。

圖13 實際監測地表沉降曲線

(2)拱頂沉降

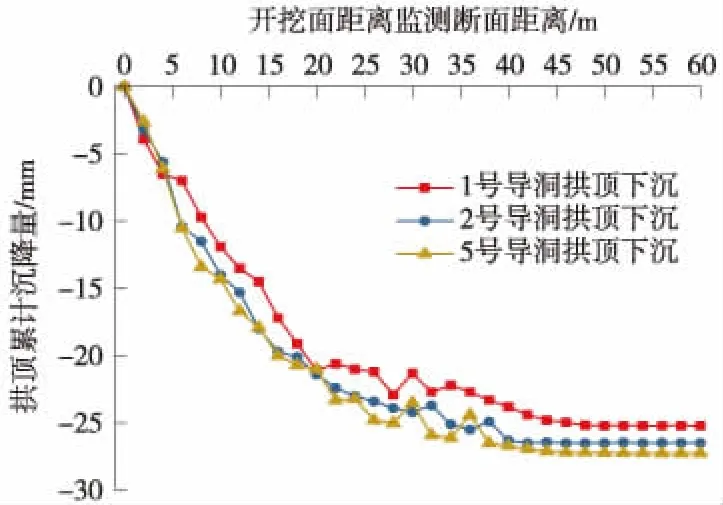

隧道拱頂下沉監測數據如圖14所示。由圖14可以得知,實際監測拱頂下沉曲線與模擬計算拱頂下沉曲線相符合[15],同樣可分為三個階段。①急劇增大階段:0~16 m(1倍隧道洞徑)范圍內,開挖破壞了原來巖土體的平衡狀態,拱頂下沉速率較大,此階段最大下沉值為-20 mm,占拱頂總沉降量的73%。②緩慢增加階段:16~40 m區段內,初期支護逐漸形成一定的剛度,拱頂下沉速率減小,沉降量轉為緩慢增大。③穩定階段:當開挖面距離監測斷面大于40 m時,拱頂沉降量趨于穩定。實際監測拱頂最終下沉量為27.23 mm,小于模擬拱頂最終下沉量28.35 mm,這是因為在實際監測過程中,受現場施工條件的限制,拱頂監測點的布設時間會有一定滯后,導致監測點獲取的初始值偏小。初期支護對約束周圍土體發生位移有顯著的作用,拱頂沉降主要發生在1D(隧道洞徑)范圍之內。這一階段應該加強監控。

圖14 實際監測拱頂沉降曲線

5 結論

以哈爾濱地鐵3號線湘會區間大斷面隧道開挖為例,研究雙側壁導坑法施工引起的地表和拱頂下沉變形規律,得到了以下結論。

(1)采用雙側壁導坑法施工時,地表沉降曲線呈“漏斗”狀,并且沉降曲線沿開挖導洞中線呈對稱分布,影響范圍為2.5D(D隧道洞徑)左右。

(2)拱頂沉降主要發生在開挖面與監測斷面距離0~15 m(1倍隧道洞徑)范圍內,占拱頂總沉降量的66%;當開挖面與監測斷面距離在15~40 m范圍時,拱頂下沉速率減小;當開挖面距離監測斷面大于40 m時,拱頂沉降量不再增大而趨于穩定。

(3)在粉質黏土地層中,使用雙側壁導坑法開挖大斷面隧道,可以顯著降低地表沉降與支護結構的變形。