促進新能源消納的預警監測研究

查 浩,辛頌旭,熊 力,李少彥,郭珍妮

(1.水電水利規劃設計總院,北京100120;2.湖北省電力勘測設計院有限公司,湖北武漢430040)

1 我國新能源發展情況與消納形勢

1.1 我國新能源發展十分迅速

截至2017年底,我國風電和太陽能發電并網裝機容量29 393萬kW,占全國電源總裝機容量的17%,其中風電并網裝機16 367萬kW,太陽能發電并網裝機13 025萬kW。2017年全國風電和太陽能發電電量4 238億kW·h,占全國總發電量的比例為6.6%[1]。“十二五”以來,我國風電和太陽能發電發展迅速,如表1、2所示。

從表中可見,2011年~2017年期間我國風電并網裝機容量增長2.54倍,發電量增長3.13倍;太陽能發電并網裝機容量增長60.4倍,發電量增長168倍。

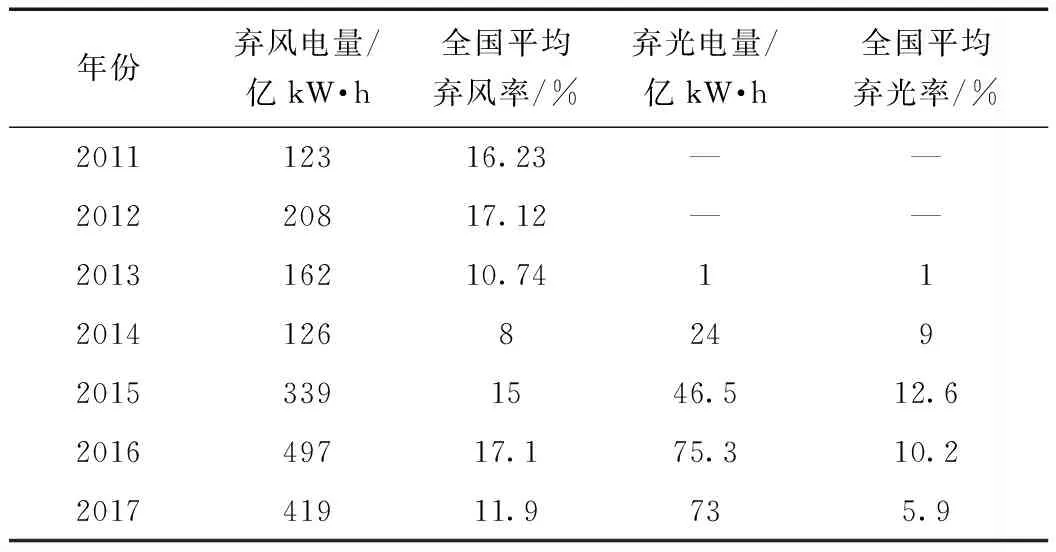

1.2 棄風棄光限電問題突出

我國2009年首次在甘肅因電網網架約束出現棄風情況,2013年首次出現了棄光情況。近年來,隨著全國新能源的快速發展,棄風棄光現象逐步在多省區出現,影響覆蓋范圍逐漸擴大,新能源消納矛盾日益突出。2011年~2017年我國棄風棄光電量統計結果如表3所示。統計顯示,“十二五”以來我國新能源累積棄電量已超過2 000億kW·h,限電問題嚴重。

表1 我國“十二五”以來風電發展情況

表2 我國“十二五”以來太陽能發電發展情況

表3 我國“十二五”以來新能源棄風棄光情況

1.3 未來新能源消納形勢依然嚴峻

表3數據顯示, 2011年~2016年期間,我國新能源棄風棄光電量呈現逐年增大的趨勢。2017年我國新能源發展布局進一步優化,東中部地區新能源新增裝機快速增長,占全國新能源新增裝機的比例由2016年30%提高至2017年的46%。通過新能源開發布局的優化和多種促進新能源消納舉措的實施,新能源棄電量和棄電率較2016年實現了同比雙降。

盡管如此,2017年我國“三北”主要新能源富集省區仍面臨較為嚴重的棄風棄光形勢,其中甘肅、新疆、吉林、內蒙古和黑龍江棄風率均超過10%,五省棄風電量占到了全國棄風總電量的86%;新疆和甘肅棄光率均超過20%,兩省棄光電量占全國棄光總電量的64%。

未來我國要滿足2020年、2030年非化石能源消費比重15%和20%的目標,新能源仍將具有相當的增量開發規模,在當前存量新能源棄電尚未完全解決的情況下,未來增量新能源的消納形勢依然嚴峻。

2 新能源消納影響因素分析

新能源消納研究的目的是發現電力系統薄弱環節,提出促進消納利用的有效措施,從而保障新能源產業的健康可持續發展。

2.1 新能源消納的建模考慮因素

要準確開展新能源消納能力的計算分析,需要準確構建反映電力系統新能源消納運行過程的模型及邊界條件[2- 4]。總體來看,影響新能源消納的因素涉及新能源發電出力特性、電網輸電能力、常規電源調節性能、電網運行/檢修方式、系統負荷情況、省間/跨區聯絡線輸電能力、旋轉備用等多種因素,需要綜合考慮來構建模型,從而準確刻畫逐一時刻的新能源電力電量平衡情況。

新能源發電在時序上具有隨機波動性,開展消納分析需要統籌考慮新能源和其他各類電源發電出力、系統用電負荷的時序變化,以15 min或1 h為時間周期來模擬電力系統生產運行過程,確保每一時段下各類電源發電出力以及聯絡線輸送電力與用電負荷保持實時平衡,從而將時段持續向前推進,滿足電力系統逐時段電力電量平衡和各類邊界約束限制。通過電力電量運行平衡仿真,獲得電力系統能夠消納的新能源發電上網功率序列和棄電序列。由于時序生產模擬能夠較為全面的將新能源消納過程進行有效揭示,因而得到了較好的工程實際運用。

2.2 新能源消納的物理邊界條件

新能源消納通常以省級或區域級電力系統作為研究范圍,以年度、季度和月度為研究周期,以逐時段的新能源上網電力最大為優化目標,需要統籌考慮省內或區域內新能源資源的季節性差異和電力系統運行方式變化等情況,按照電力系統時序運行規則來設定新能源發電出力曲線、電網運行方式、常規電源調節范圍、電網斷面輸電能力、跨省區外送方式、用電負荷水平等多類型基礎參數[3-5],影響新能源消納的電力系統物理邊界條件主要有:

(1)新能源發電出力序列。基于規劃裝機和布局的風電、太陽能發電功率序列,需綜合考慮新能源場站歷史發電出力特性、棄風棄光受限情況、風能/太陽能的資源年際差異等因素,構建模型并生成符合新能源所在地域特征的發電功率時間序列。

(2)電網運行方式。根據電網安全運行、檢修、事故等不同方式情況,優化設定新能源外送斷面輸電能力、省間聯絡線斷面輸電能力和跨省區輸電通道外送能力。并結合電網實際工況,在保障電網安全運行的情況下優化調整外送輸電限值,構建滿足電力系統潮流運行約束的電網方式模型。

(3)輸電聯絡線。根據電網的網架結構變化、電網安全穩定運行等實際要求,建立設置省間輸電聯絡線、跨區輸電通道的交換能力。

(4)煤電電源。綜合考慮煤電機組在供熱期/非供熱期的調節速率、啟停時間/次數、最低技術出力等因素,以及供熱機組的供熱需求,并結合火電靈活性改造進展情況,分別對抽汽式和背壓式供熱機組、 凝氣式非供熱機組建立相應的煤電運行分析模型。

(5)水電電源。綜合考慮網內無調節能力的徑流式水電電源,抽水蓄能電站;以及具備水庫庫容和調節能力的常規水電電源,并考慮水電機組的強迫運行出力、水庫庫容約束,以及汛期、農灌、防凌等水庫綜合利用影響因素,分別對不同類型的水電電源建立運行分析模型。

(6)其他電源。核電和生物質能發電通常以承擔基礎負荷的方式參與系統運行,也可在其運行調節速率和安全運行允許范圍內承擔部分變動負荷。以供電為主的燃氣機組具備快速啟停和深度調峰性能。相關電源需依據實際情況建立運行分析模型。

(7)火電開機方式。伴隨熱電聯產機組的熱電解耦和純凝機組靈活性改造,常規火電以周為時間周期的啟停方式和深度調峰能力將得到改善,改造后的火電機組將具備快速啟停靈活性和深調峰范圍,制約新能源消納的火電機組長周期啟停次數/啟停時間等約束得以改善,新能源富集省區火電開機方式將得到優化。

(8)用電負荷。用電負荷受各省區經濟形勢、溫度氣候、季節轉換、用電價格等多類型因素影響,需綜合考慮負荷電量、負荷特性等因素來設置符合實際情況的負荷曲線,參與新能源消納分析中。

(9)系統旋轉備用。應對系統緊急運行情況的旋轉備用通常以日尖峰負荷的5%或網內最大單臺機組容量(或特高壓直流單極)中的較大值來進行安排,各省區電力系統需結合實際情況的差異進行留取。

綜上,綜合考慮和建立反映電力系統各類物理邊界條件變化特征的分析模型,是準確開展新能源消納量化計算的基礎,也有利于精細化評估各類不同邊界條件改善后對提升新能源消納水平的有效性和靈敏度。

3 新能源消納監測評估分析

新能源消納監測內容可為政府機構、新能源開發企業、電網企業和電力用戶等各方主體服務。對于政府機構,可優化完善新能源發展支持政策、財稅制度和市場機制設計等方面,優化新能源發展布局。對于電力用戶,可引導購電用戶完成新能源電力的消納配額指標。對于新能源開發企業,可引導企業優化項目開發布局,增強新能源場站并網技術性能和運維管理水平,提升新能源場站發電能力和并網技術性能。電網作為新能源消納的核心環節,涵蓋新能源從并網匯集接入到終端利用的所有關鍵環節,消納監測可以評估分析電網側對新能源消納的影響制約因素和薄弱環節。

3.1 新能源場站理論發電能力監測

新能源理論發電能力是指在某一時刻的風、光資源條件下,場站內所有風電機組/光伏逆變器及相關設備在正常運行狀態能夠發出的有功功率[6]。新能源發電場站因站內設備故障、缺陷或檢修等情況產生的棄風棄光屬于站內發電受阻。目前,新能源場站理論發電功率計算主要方法有:

(1)樣板風電機組/光伏逆變器法。對于風電場,需依據機組型號和數量選取代表性樣板機組,建立樣板機組發電與全場出力的映射模型來獲得全場理論發電功率。對于光伏電站,需依據電站地理位置分布、逆變器設備類型、電池板類型和材料等因素選取代表性樣板逆變器,建立樣板逆變器與光伏電站出力的映射模型來獲得全站理論發電功率。

(2)基于資源監測數據的外推法。對于風電場,根據其所處區域的地型地貌,將測風塔風速/風向監測數據推算至場內每臺風機輪轂高度處的風速/風向,并通過風速-功率曲線將其轉化為單機理論發電功率,進而獲得全場理論發電出力。對于光伏電站,基于光伏組件輻照強度和板面環境溫度等監測數據,綜合考慮光伏電站地理位置、不同光伏組件運行特性及安裝方式等因素建立光伏電池的光電轉換模型,并進一步結合光伏組件老化衰減、光伏組件失配損失、塵埃遮擋、匯集輸電線路線損和逆變器效率等因素,修正得到光伏電站的理論發電功率。

(3)基于新能源發電功率預測的計算方法。利用新能源發電場站上報的短期功率預測結果作為理論發電功率,該方法主要適用于新能源功率預測精度高且限電情形少的場站,由于未結合風電機組、光伏組件和逆變器的實際運行工況,考慮到目前新能源功率單點預測誤差仍較大的現實情況,該方法的適用范圍還較為有限。

新能源場站實際上網電力與理論發電能力的差值即為棄風棄光受阻電力,因此監測新能源場站理論發電能力的目的在于提高棄風棄光計算準確性與統計規范性,有利于新能源站內受阻和電網環節不同制約因素導致棄風棄光的評估劃分,同時也有助于督促新能源企業提升場站運行維護水平,增強新能源場站設備發電利用率和理論發電能力。

3.2 電網側新能源消納監測評估分析

新能源發電從并網接入到終端利用涉及配套電網規劃設計與工程實施、電力市場交易、調度計劃等多個方面,電網側對消納的影響貫穿新能源從電能生產到消費利用的全部環節,以下從規劃建設、輸電送出、市場交易、調度計劃和電網調峰5方面進行監測評述分析。

(1)新能源配套電網規劃及并網送出工程監測。配套電網規劃是指超前考慮新能源的發展需要,在新能源資源豐富、開發建設條件優越、消納有保障的地區,超前開展輸電網規劃和變電站布點優化,為新能源發展創造良好的并網接入條件。新能源送出工程進度監測是為促進電網送出工程與新能源場站本體工程的同步建成和投運,督促電網企業完善新能源送出工程的電網前期各項流程,提升電網工程各環節的設計審查及時性,促進新能源電站和電網工程在建設工期和投運時序的進一步銜接。

(2)新能源送出斷面受阻監測。輸電斷面受阻是指因電網結構和運行方式等導致的斷面輸電能力不足,即新能源受電網送出能力限制而導致的棄風棄光。斷面輸電限額的設定需綜合考慮輸電線路和電源正常運行、故障、檢修以及負荷方式等多種邊界條件計算得出,包括輸電線路熱穩定、故障后暫態(功角/電壓)穩定和靜態穩定等電力系統安全因素。因此,針對當前新能源發電送出受限的地區,斷面受阻監測目的在于督促加強相關地區的電網建設、升級改造和增容補強,提升相關輸電受阻斷面的送出能力。輸電斷面限額的設定應考慮新能源的資源季節特性和發電出力特性,通過滾動計算相關輸電斷面限額來優化調整電網運行方式,減少因斷面受阻導致的新能源棄風棄光現象。

(3)新能源發電交易監測。通過監測評估新能源發電交易方式制定和組織執行的消納提升效果,從而進一步完善新能源發電市場化交易類型和交易機制。目前,新能源參與市場化交易的方式主要有新能源替代常規火電的發電權交易、新能源與大工業用戶/電采暖用戶/電能替代用戶的直接交易、與燃煤自備電廠的替代交易、與火電聯合打捆外送交易等類型。隨著市場化改革的推進和電源發用電計劃的逐步放開,新能源發電交易需充分考慮其資源年際差異性和發電出力隨機波動性,不斷完善中長期與現貨市場的交易規則,在日前/日內市場交易中調整中長期交易電量,逐步縮短新能源參與市場交易的周期,推進新能源發電跨省跨區電力現貨市場交易,發揮風電等清潔能源邊際成本低的優勢[7],推動清潔能源通過市場競價實現消納利用。

(4)新能源發電調度運行監測。電網調度運行是新能源消納的核心環節,監測目的在于評估新能源發電年度、月度、日前等不同時間尺度下調度運行方式制定的規范性、邊界約束條件設置的合理性、以及調度計劃實際執行的準確性,從而保障新能源在各時間尺度下的優先調度運行和消納利用。新能源發電調度隨時間分辨率縮小和功率預測精度提高而逐步精細,即新能源年度計劃、月度計劃、日前計劃、實時調度是發電計劃逐級遞進和細化落實的過程。因此,對于新能源棄電時段,調度運行評估需著重關注以下方面:一是評估新能源匯集送出斷面限額設置的合理性和斷面輸電能力的利用率,用以評判和優化提升電網運行方式安排;二是評估電網設備檢修方式安排,用以提升新能源場站檢修與電網檢修的協調性,避開新能源資源豐富的時段季節;三是電網調度端和新能源場站端的中長期、短期、超短期功率預測精度評估,用以提升新能源預測精度、增強其參與電力電量平衡的能力;四是評估常規電源的開機方式和發電曲線安排,用以評判新能源納入調度計劃制定的有效性;五是評估省間聯絡線交易計劃,用以評判新能源發電跨省外送/受入方式和棄電時段的聯絡線功率調整機制;六是跨省區特高壓輸電通道新能源電量占比評估,用以評判特高壓輸電通道利用率和新能源輸送電量占比;七是評估用電負荷高峰/低谷等重要時段的電力系統旋轉備用容量及備用率,用以推動打破分省備用模式、建立電網旋轉備用共享機制;八是評估包含新能源在內的各類電源發電計劃曲線與實際出力曲線的運行偏差,用以提升調度計劃制定的準確性。

(5)電網調峰能力監測。調峰能力不足已成為制約新能源消納的關鍵因素,監測目的是評估火電深度調峰性能,逐步推進市場手段挖掘系統調峰潛力和輔助服務市場建設。由此,調峰監測評估將重點關注以下方面:一是評估新能源棄電時段常規電源最低技術出力,監測供熱期熱電機組的熱電解耦和純凝機組改造進度,督促火電機組的靈活性改造;二是評估具備啟停調峰能力的電源運行工況,用以增強常規電源的快速啟停調節性能;三是評估電力負荷參與系統調峰的運行機制,分析不同電力用戶的負荷特性對系統調峰影響的責任分攤;四是評估可靈活調節和可中斷負荷對系統調峰能力的改善,以及對新能源消納的提升效果;五是評估電力儲能和抽水蓄能的系統調峰運行機制,優化儲能搭配新能源的調度運行方式。

4 新能源消納預警機制分析

對于新能源消納預警,既包含對過往新能源的消納利用情況進行綜合后評價,也包含對未來新能源的消納形勢進行前瞻評估。為此,應建立起涵蓋政府機構、新能源投資開發企業、電網企業、電力用戶等各方主體聯動的監測評估機制和常態化工作體系[8]。主要包括:

(1)運行規則。建立月度、季度和年度新能源消納信息發布機制,對新能源運行和消納情況進行滾動信息披露,促進新能源運行消納情況和調度交易信息的公開發布。

(2)發布內容。結合不同時間周期確定相應的信息發布內容。主要有:一是新能源發電場站的風/光資源情況、理論發電能力、功率預測精度、上網利用小時數、市場化交易情況等基礎數據。二是電力系統的基本概況信息,包括各類電源并網裝機情況和運行調節性能、電力系統負荷特性、電網運行方式、電源開機方式、各類設備檢修計劃安排、電網輸電斷面限額等基礎信息。三是新能源發電的主要運行指標,包括出力波動特性、電力/電量占比情況、新能源發電受阻原因和棄電占比等基本信息。

(3)預警方式。通過對新能源過往棄風棄光限電的后評估分析,判斷分析制約新能源消納的電力系統各類物理邊界條件和主要薄弱環節的改善情況。結合未來一定時間周期的新能源資源特性,以及電力系統電源側、電網側和負荷側的運行方式安排,通過時序生產模擬仿真計算得到新能源發電消納率和棄電率,從而對新能源的未來消納形勢和市場主體給出預警信息。

5 結 語

新能源消納與能源電力發展模式、技術經濟進步、電力市場改革、調度交易方式、價格財稅機制和政策保障措施等諸多因素具有關聯性,是一項復雜的綜合系統工程。同時,新能源消納分析也是一個需要不斷豐富和完善提升的過程,需要因地制宜結合不同省區的電力系統實際情況,綜合考慮各類邊界條件的變化,對新能源消納分析模型、計算方法、監測內容、評價指標、預警機制等方面不斷豐富完善,逐步建立形成可量化分析評估、信息公開透明的新能源消納預警監測體系,更好的促進和支撐新能源發展規劃與消納利用。