高中物理研究性學習案例

——探究運動與力的關系

姚志清 李建莉

(白銀市實驗中學,甘肅 白銀)

在“發射”與“回收”實驗中,使滑塊在水平的氣墊導軌上做勻速直線運動,在某時刻將滑塊上小槽里小球豎直彈入空中,觀察到滑塊繼續前進,經過一小段時間后,小球仍然落到滑塊上的小槽內。在這個實驗中,它仍向前運動,并最終落回到小槽中,也就是說小球向前的運動不需要力來維持。

2000多年前,古希臘哲學家亞里士多德提出:必須有力作用在物體上,物體才能運動。這種觀點統治人們的思想有2000年,直到17世紀,意大利科學家伽利略,指出這種說法是錯誤的。他通過“偵察”方法,發現了正確的線索,揭示現象的本質,成為物理學的福爾摩斯。

一、伽利略的研究

1.伽利略的觀點

伽利略認為運動的車停下來是由于摩擦力的原因,運動物體減速的原因是摩擦力。伽利略提出了自己的看法,他指出:物體一旦具有某一速度,如果沒有減速的原因,這個速度將保持不變。

2.理想斜面實驗

從生活中獲知,粗糙程度會影響物體的運動,當球從斜面上向下自由運動時,它的速度增大,而向上運動時,速度減小。伽利略為了說明他對運動與力關系的認識,設計了理想斜面實驗,裝置圖略。

小球沿左邊的斜面從靜止開始向下運動,小球將“沖”上右邊的斜面,如果沒有摩擦,小球將上升到原來的高度,減小右邊斜面的傾角,小球在這個斜面上將達到同一高度,但這時它要運動得遠些。繼續減小右邊斜面的傾角,球達到同一高度時就會離得更遠。伽利略將此實驗外推到將右邊斜面放平,得到結論:球將永遠運動下去,卻不再需要什么力去推動。這就是說,力不是維持物體運動的原因。

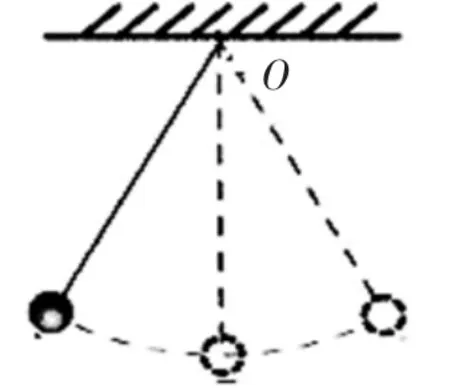

3.針和單擺實驗

伽利略對擺球擺動現象的實驗觀察,實驗裝置如下圖:

圖1

圖2

圖1中擺球從某位置釋放,做弧線運動,到達最低點,并繼續向前做弧線運動,到達與釋放處幾乎等高的位置,圖2擺球前段運動與圖1相同,繼續運動到擺線的一段被擋住后,擺球仍然能運動至與釋放處幾乎等高的位置。圖2中改變針的位置,小球都試圖到達與釋放處等高的位置。

實驗中選密度大的擺球,可減小阻力對實驗的影響。由分析可知,這個實驗與伽利略理想斜面實驗具有內在聯系,改變針的位置相當于改變斜面的傾角,實驗結果給理想斜面上小球能回到原來的高度提供了證據。

二、探究力與運動的關系

實驗目的:探究水平面上運動的物體會停下來與什么因素有關。

1.探究思路

實驗方案:小車從斜面上同一位置滑下以相同速度開始在粗糙程度不同的水平面運動,比較其運動的距離。

實驗裝置:斜面、鋪毛巾的木板、鋪衛生紙的木板、一般的木板。

實驗步驟:a.固定實驗裝置;b.在木板上鋪上毛巾,把小車從斜面適當的位置自由釋放,記錄其在最終停止時的位置;c.取下毛巾,并在木板上鋪上衛生紙,讓小車再從同一位置自由釋放,記錄最終停止時的位置;d.取下紙巾,重復實驗,記錄小車在木板上面停止時的位置;e.整理器材。

2.實驗信息處理(實驗現象初步分析)

實驗現象描述

實驗次數 接觸面材料 受阻情況 小車運動的距離1毛巾 大 短2紙巾 較大 較短3木板 較小 長

對實驗現象進行分析得出,表面越是粗糙小車越容易停下來,反之,小車運動更長的距離后停下。

3.外推到光滑平面

用伽利略研究的方法,我們把實驗結論外推到光滑,若沒有阻力,小車將永遠運動下去。

4.補充

完成該實驗應該注意的事項:a.木板必須調至水平;b.小車每次都必須從斜面同一高度自由靜止釋放;c.實驗過程中裝置、定位標記要始終保持不變。

三、總結

伽利略用理想斜面實驗和針與擺球實驗從“點到線,線到面”的方法推廣到了“若將平面放平,則小球會一直運動下去”,從而得出“力不是維持物體運動的原因”這一結論。應用伽利略研究的方法,可以將實驗結論外推到光滑情形中,這樣小車將永遠運動下去。

四、研究心得

諾貝爾獎獲得者湯川秀樹曾說,對以往知識的熟知和對新鮮事物及其發展前景的敏感是一個人創造力的源泉。生活處處都是“物理”,關鍵要有一雙善于發現的眼睛和善于思考的頭腦。通過研究性學習,體會物理世界的神奇,感受前人的偉大,掌握許多學習方法,提升了自身的能力。