沒有廣告的世界

阿德里安娜·杰弗里斯

數(shù)字廣告行業(yè)市值達(dá)2000億美元,可任何一位從業(yè)者都會(huì)害怕像馬克·德羅布納克這樣的人,因?yàn)樗膹V告攔截器實(shí)在太厲害了。據(jù)羅特斯特理工學(xué)院的一位大一新生說,學(xué)校里,從同學(xué)到教授,幾乎所有人的電子設(shè)備上都裝了能攔截在線廣告的東西。而德羅布納克是個(gè)頑固派,他比別人要更進(jìn)一步,他和同伴們開發(fā)的一款軟件號(hào)稱“廣告黑洞”,用戶使用后的反響很不錯(cuò)。

樹莓派是一款售價(jià)約35美金的微型電腦,只有手掌大小,深受計(jì)算機(jī)發(fā)燒友的喜愛。Pi-hole是為“樹莓派”設(shè)計(jì)的免費(fèi)開源軟件項(xiàng)目。大多數(shù)的廣告攔截器都得安裝在個(gè)人設(shè)備上,且只能用于瀏覽器,而Pi-hole除了兩大視頻網(wǎng)站YouTube和Hulu外,可以攔截近乎全網(wǎng)的廣告,并用于絕大多數(shù)的應(yīng)用程序。雖然它也屏蔽不了臉書應(yīng)用內(nèi)的廣告,但可以讓臉書不再收集你的訪問數(shù)據(jù)。有了它,玩游戲、看劇、聽電臺(tái)、看網(wǎng)絡(luò)電視,都不會(huì)再有廣告。如果有朋友來你家做客,只要連上無線網(wǎng),Pi-hole也能為他們攔截廣告。

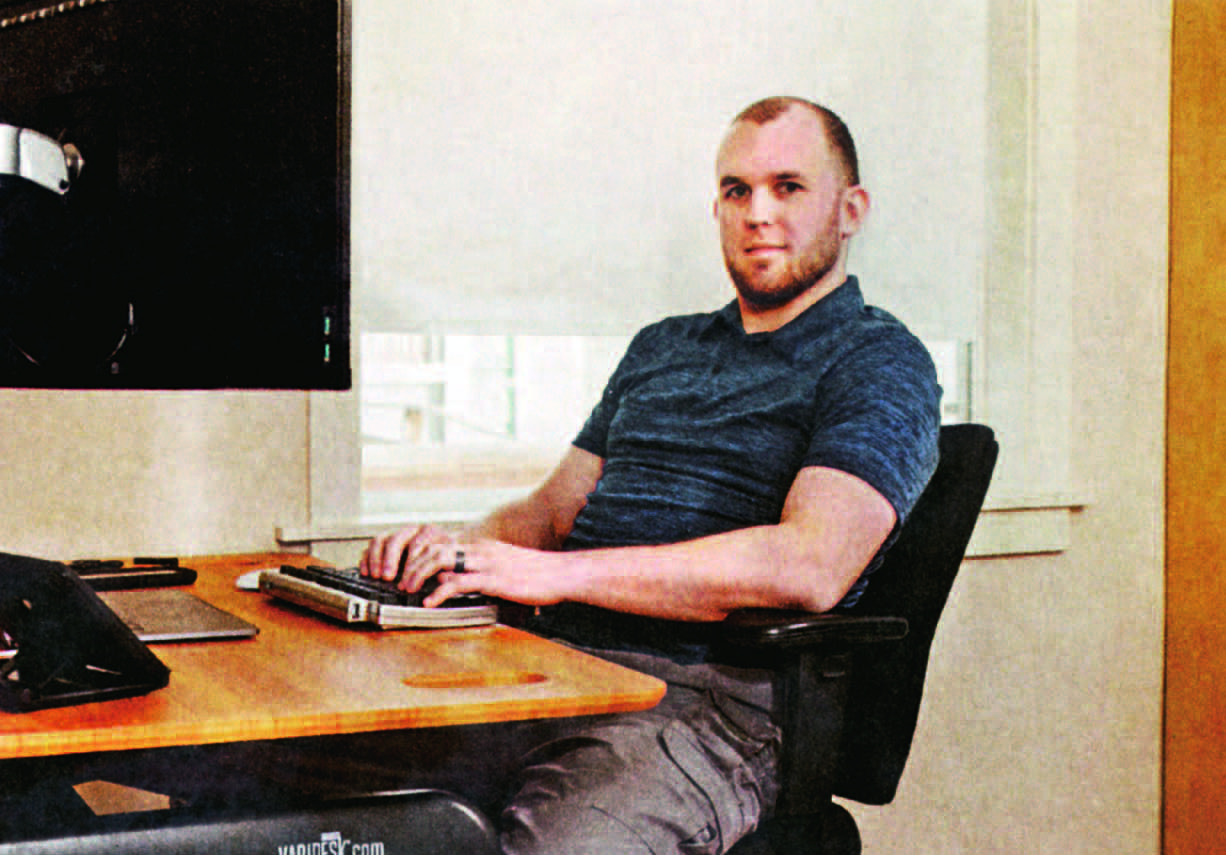

2015年,還在念高中的德羅布納克發(fā)現(xiàn)了Pi-hole這個(gè)軟件,在此之前,他已經(jīng)和兄弟姐妹們用樹莓派搗鼓了好多事了:玩井字游戲,設(shè)計(jì)了一個(gè)燈光秀的程序,還用來監(jiān)控各自使用電子設(shè)備的時(shí)間。當(dāng)時(shí)Pi-hole項(xiàng)目問世僅兩年,還很不成熟,創(chuàng)始人是雅克布·薩爾梅拉,一位來自明尼蘇達(dá)州的程序員。裝上Pi-hole還不到一個(gè)月,德羅布納克就把它的一個(gè)網(wǎng)頁界面給黑了,讓用戶更方便地管理網(wǎng)站白名單和黑名單。兩個(gè)月后,創(chuàng)始人向他拋出了橄欖枝,邀請(qǐng)他加入一支志愿研發(fā)小團(tuán)隊(duì)。“廣告太煩人了,”德羅布納克說,“Pi-hole讓你可以控制這件事。”

根據(jù)幫助廣告主解決軟件技術(shù)問題的公司PageFair的數(shù)據(jù),在美國,約有18%的網(wǎng)絡(luò)用戶安裝了廣告攔截器——這還是比較保守的估計(jì)。而在其他國家,這一數(shù)字更加驚人。在加拿大,臺(tái)式機(jī)的廣告屏蔽器安裝率是24%,德國29%,希臘39%。在亞洲,由于流量價(jià)格昂貴,越來越多的用戶在移動(dòng)設(shè)備上攔截廣告。在印尼,58%的手機(jī)用戶安裝了廣告攔截器。“最早的時(shí)候,只有隱私維權(quán)人士和反對(duì)資本主義的人喜歡屏蔽廣告,”PageFair首席執(zhí)行官肖恩·布蘭奇菲爾德說,“而如今,普通人也這么做。”

每年,廣告攔截估計(jì)會(huì)為廣告發(fā)行商造成數(shù)十億的收入損失。就在幾年前,即使是那些特別討厭廣告的人都還將使用廣告攔截軟件視為偷竊般的行為。但近年來,網(wǎng)絡(luò)廣告越來越猖獗,因而,攔截廣告被更多地視為自衛(wèi)之舉。廣告會(huì)使設(shè)備運(yùn)行速度變慢,讓你的套餐流量不夠用,有時(shí)還會(huì)夾帶惡意軟件。與此同時(shí),廣告業(yè)根據(jù)上網(wǎng)習(xí)慣,正在對(duì)每個(gè)用戶建立越來越詳盡的檔案。

此外,網(wǎng)絡(luò)廣告大規(guī)模助長了標(biāo)題黨之風(fēng)。臉書和YouTube深諳其道,以此來吸引用戶,使廣告庫存的價(jià)值最大化。假新聞、兒童暴力內(nèi)容和惡搞視頻等不良內(nèi)容泛濫。

?? 經(jīng)典樹莓派造型,極簡至上

歐盟《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例》要求各公司在收集用戶信息前取得用戶同意,該條例已于5月25日生效。幾十年來從不顧及國會(huì)議員對(duì)其抱怨的硅谷,也開始承認(rèn)入侵式廣告問題的規(guī)模之大。谷歌和蘋果公司都為自家的瀏覽器添加了限制入侵式廣告的功能。針對(duì)非法獲取大量臉書用戶數(shù)據(jù)的“劍橋分析公司事件”,臉書已采取措施來限制其猖獗的數(shù)據(jù)分享行為,并結(jié)束了與那些利用用戶數(shù)據(jù)信息的公司合作。那些公司將用戶的線上檔案與線下的記錄相結(jié)合,如信用卡交易和選民登記、買房和顧客忠誠計(jì)劃等公共記錄。就連本該強(qiáng)烈反對(duì)廣告攔截的美國互動(dòng)廣告局,都稱該條例的生效“對(duì)各大品牌是一記警鐘”,告誡其“不該濫用用戶的信任與善意”。

廣告攔截軟件的興起反映了在線廣告技術(shù)的爆發(fā)。2011年,專營數(shù)字廣告的技術(shù)公司只有不到100家,而今大概有2000家。

目前Pi-hole的用戶僅有14萬,相比那些更流行的廣告攔截瀏覽器(如Brave瀏覽器,自稱用戶數(shù)達(dá)200萬)或是廣告攔截插件(如Adblock Plus,用戶數(shù)1.05億),Pi-hole除了需要一臺(tái)專門的電腦外,安裝過程也需要點(diǎn)技術(shù)。盡管如此,它對(duì)廣告攔截運(yùn)動(dòng)的貢獻(xiàn)卻不容小覷。紅迪論壇網(wǎng)上的2.2萬名粉絲可幫了大忙,德羅布納克說,他每周都抽出5至20小時(shí)的課外時(shí)間為Pi-hole項(xiàng)目工作。開發(fā)者們發(fā)現(xiàn),我們身邊藏著許多“間諜”:“網(wǎng)絡(luò)電視”會(huì)為定向廣告收集數(shù)據(jù);據(jù)用戶報(bào)告,有些“燈泡”每兩秒會(huì)連接至制造商的服務(wù)器;還有“打印機(jī)”,一臺(tái)打印機(jī)每天會(huì)發(fā)送3400萬次數(shù)據(jù)請(qǐng)求。

與德羅布納克共事的核心開發(fā)人員都是志愿者,他們說,之所以能團(tuán)結(jié)在一起,是因?yàn)閺V告業(yè)的行為太過火了,它在打造一個(gè)在線的監(jiān)視帝國,他們對(duì)此非常不滿。此外,還有一個(gè)推動(dòng)因素:他們希望想法子挫挫這個(gè)行業(yè)的銳氣,打敗成百上千萬個(gè)廣告,是件非常非常有趣的事。“這背后是一個(gè)龐大的社區(qū),”德羅布納克說,“我們都是修補(bǔ)匠,想共同把項(xiàng)目做好。”

廣告攔截軟件的興起反映了在線廣告技術(shù)的爆發(fā)。2011年,專營數(shù)字廣告的技術(shù)公司只有不到100家,而今大概有2000家。大多數(shù)的主營技術(shù)都是程序化廣告,還有像谷歌和微軟等公司出品的自動(dòng)化系統(tǒng),這些技術(shù)旨在將廣告精準(zhǔn)匹配目標(biāo)用戶。

如果用戶知道這些系統(tǒng)是如何運(yùn)行的,他們可能會(huì)很生氣。當(dāng)你加載一個(gè)網(wǎng)頁時(shí),它會(huì)向其他域名發(fā)送一系列請(qǐng)求,拍賣你的訪問數(shù)據(jù),價(jià)高者得。涉及的廣告交易中介數(shù)量隨每次頁面加載而變化,但在最近的一次訪問中,一個(gè)受歡迎的美國新聞網(wǎng)站的主頁向10個(gè)廣告交換平臺(tái)發(fā)送了20個(gè)請(qǐng)求,每個(gè)平臺(tái)可以為數(shù)百個(gè)廣告主提供廣告位。它還設(shè)置了47個(gè)具有唯一跟蹤ID的cookie(儲(chǔ)存在用戶本地終端上的數(shù)據(jù)),其中許多cookie會(huì)根據(jù)瀏覽行為記錄用戶數(shù)據(jù),如位置、性別、年齡和喜好。這些數(shù)據(jù)可以讓廣告主了解客戶的價(jià)值,以此來決定出價(jià)多少。一旦有廣告主贏得了拍賣,你的屏幕上就會(huì)顯示一則廣告。整個(gè)過程耗時(shí)不到十分之一秒。

作為副業(yè),每家參與的公司,不論是位于哪個(gè)環(huán)節(jié)的,都可以嘗試放置cookie或跟蹤器來收集更多關(guān)于你的數(shù)據(jù)供以后使用。這些公司經(jīng)常互相交換數(shù)據(jù),識(shí)別共同用戶,它們可能會(huì)提取你的電子郵件地址、姓名、公共記錄和信用卡歷史記錄。“廣告攔截技術(shù)的發(fā)展解決了許多法律問題。”PageFair的CEO布蘭奇菲爾德說。他的前東家,愛爾蘭的一家網(wǎng)絡(luò)游戲公司Jolt Online Gaming就是因?yàn)?0%的用戶攔截廣告而破產(chǎn)的。他和聯(lián)合創(chuàng)始人對(duì)此也感到很崩潰。

Pi-hole就像是全網(wǎng)范圍的交通警察,而不僅僅是瀏覽器中的,它可以從一開始就切斷嵌入式競價(jià)與跟蹤進(jìn)程。它承擔(dān)的是域名服務(wù)器(DNS)的角色,意思就是它會(huì)將IP地址轉(zhuǎn)換為URL,反之亦然。因此,如果一個(gè)網(wǎng)站試圖連接的廣告服務(wù)器在Pi-hole的攔截范圍內(nèi),“它向Pi-hole發(fā)送廣告請(qǐng)求,而Pi-hole就會(huì)做出反應(yīng):‘哈,我反饋給你的只有空白頁面喲。這樣,這個(gè)廣告服務(wù)器永遠(yuǎn)連接不上這個(gè)網(wǎng)站。”Drobnak說。這樣一來,用戶在原來的廣告位置只能看到空白的框框。

安裝Pi-hole花了我大約一個(gè)小時(shí),還是在一個(gè)裝過的朋友的幫助下完成的。大部分的時(shí)間都花在設(shè)置我新入手的樹莓派上了。Pi-hole可以在任何一臺(tái)計(jì)算機(jī)上運(yùn)行,但一般來說,你會(huì)希望是一臺(tái)廉價(jià)的樣機(jī),一直保持開機(jī)和在線也不會(huì)心疼。即使是功能最齊全的樹莓派3 Model B+,也只是一塊沒有外殼的綠色電路板:沒有操作系統(tǒng),也沒有應(yīng)用程序,只有組件和端口。如果你愿意,可以接上顯示器和鍵盤,然后安裝操作系統(tǒng)。然后,只需將Pi-hole連接到互聯(lián)網(wǎng),敲一行命令行指令(curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash),安裝好Pi-hole并將其設(shè)置為DNS服務(wù)器。遇到任何問題,Pi-hole的粉絲們都會(huì)在論壇上迅速答復(fù)。

等習(xí)慣用Pi-hole之后再把它關(guān)掉,你會(huì)發(fā)現(xiàn)自己之前沒怎么當(dāng)回事的廣告變得特別煩人。它們一直這么扎眼的嗎?誰會(huì)每個(gè)月都要買剃須刀啊?自動(dòng)播放、還帶聲音的視頻是哪個(gè)傻子設(shè)計(jì)的?

3周后,我的Pi-hole日志顯示,期間各種網(wǎng)站向我的兩個(gè)設(shè)備,一部手機(jī)和一臺(tái)筆記本,發(fā)送的請(qǐng)求多達(dá)3.9萬余次,而系統(tǒng)為我攔截了其中的29%。被攔截的都是廣告或是與廣告相關(guān)的追蹤器,來自graph.facebook.com、googleadservices.com、 capture.condenastdigital.com、static.doubleclick.net、sb.scorecardresearch.com、 analytics.localytics.com和app-measurement.com網(wǎng)站。觀察Pi-hole的面板,看著花花綠綠的數(shù)字和圖表,想象著網(wǎng)絡(luò)都在做些什么,背后又有多少人在關(guān)注著,是件很有趣的事。

Pi-hole的創(chuàng)始人薩爾梅拉是一位Linux操作系統(tǒng)管理員,今年33歲,和妻兒住在明尼阿波利斯市郊外。薩爾梅拉有一頭茂密的棕發(fā),愛穿黑色T恤,寡言少語。他在塔吉特商店(美國一家零售連鎖企業(yè))工作了12年,然后覺得太無聊,于是去念了大學(xué),學(xué)了計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)。拿到學(xué)士學(xué)位后,他在一所高中的IT部門任職。很快,他將自己的一切工作都實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化,于是又覺得無聊了。

2014年暑假,在那無所事事的3個(gè)月里,薩爾梅拉有大把的時(shí)間與互聯(lián)網(wǎng)為伴。像生活駭客(Lifehacker)、OS X日?qǐng)?bào)(OS X Daily)、Mac世界(Macworld)等都是他經(jīng)常訪問的網(wǎng)站,他開始越來越關(guān)注廣告。他不記得那些彈窗或自動(dòng)播放的廣告的內(nèi)容是什么了,只記得它們真的很煩人。在眾籌平臺(tái)Kickstarter上,他支持了一款名叫“廣告陷阱”(AdTrap)的設(shè)備,功能聽上去和Pi-hole很像:全網(wǎng)攔截廣告,如有需要,可以為你完整展現(xiàn)攔截名單。試用了一段時(shí)間后,“我想,我或許可以用樹莓派做一個(gè)更好用的。”他說。

?? 當(dāng)時(shí)還在一所高中的IT部門任職的薩爾梅拉,用一個(gè)夏天的時(shí)間開發(fā)了Pi-hole。

接下來,薩爾梅拉每天都在為Pi-hole寫代碼。幾個(gè)月后,生活駭客報(bào)道了它。薩爾梅拉在自己的博客上寫了6000字的安裝指導(dǎo),生活駭客又為它發(fā)了3篇文章。到2015年秋天,薩爾梅拉每天都會(huì)收到很多錯(cuò)誤報(bào)告、性能需求和求助。他把Pi-hole項(xiàng)目托管到了GitHub上,全世界的程序員都可以來共同修改代碼。GitHub是一個(gè)面向開源項(xiàng)目的托管平臺(tái),人人都可以在上面針對(duì)項(xiàng)目提交修改建議,所以其實(shí)也可以視其為一種招聘工具。當(dāng)時(shí)的薩爾梅拉就開始通過GitHub召集志同道合的志愿者。

“我真的熱愛這個(gè)項(xiàng)目。”丹·沙佩爾如是說。他是受招募的第一位新成員,每周花50至80小時(shí)的業(yè)余時(shí)間在Pi-hole上,他的主業(yè)是網(wǎng)絡(luò)工程師。他不愿意透露更多的個(gè)人信息,我們只知道他住在西海岸,對(duì)無處不在的網(wǎng)絡(luò)追蹤技術(shù)很感興趣。“我是這個(gè)團(tuán)隊(duì)中的陰謀論者。”他在一封郵件中寫道。

另一名Pi-hole開發(fā)者是一位同意接受視頻采訪的澳大利亞人,我們只能通過他的網(wǎng)名WaLLy3K來辨認(rèn)他。對(duì)于反廣告,他更傾向于采用“焦土政策”。他的特點(diǎn)是喜歡列表,把所有與廣告服務(wù)器、跟蹤器和惡意軟件相關(guān)的域名都加入攔截名單。其他開發(fā)者稱他為“瘋狂列表先生”。如果聽他的,你將發(fā)現(xiàn)自己攔截了大約260萬個(gè)域名。他對(duì)廣告的反對(duì)不僅包括對(duì)“視覺混亂”的厭惡,還包括對(duì)隱私的渴望。他是那種會(huì)在活動(dòng)中當(dāng)著攝影師的面說不要拍他的人。“這說到底還是同意與否的問題,”他說,“我不同意對(duì)外透露這些信息。”他估計(jì)自己每周花在Pi-hole上的時(shí)間可以達(dá)到10至15小時(shí)。

除了羅切斯特理工學(xué)院的德羅布納克以外,薩爾梅拉的核心團(tuán)隊(duì)還包括加拿大的布萊恩·坎貝爾、英國的亞當(dāng)·華納以及德國的“DL6ER”。他們共同度過了許多深夜,大部分時(shí)間都花在了指導(dǎo)用戶如何設(shè)置Pi-hole和解決偶然出現(xiàn)的小故障上。為了支持這個(gè)項(xiàng)目,捐助者每月會(huì)捐助1000至2000美元。薩爾梅拉還會(huì)賣一些周邊T恤、帽衫和馬克杯,每月大概能賺20至100美元。還有Pi-hole主頁上的友情鏈接,一旦有人點(diǎn)擊,他們就會(huì)收到一小筆傭金,這部分收入每月大概能有20至30美元。

對(duì)維持一個(gè)成熟的團(tuán)隊(duì)而言,這無疑是杯水車薪。一次用戶調(diào)查顯示,有69%的人認(rèn)為Pi-hole是“值得付費(fèi)”的,于是薩爾梅拉舉辦了一次眾籌活動(dòng),目標(biāo)10萬美元。他說每年需要16至18萬美元來支持這個(gè)項(xiàng)目,其中包括雇傭一些全職員工,但他一直羞于請(qǐng)求捐款。“如果你的產(chǎn)品真的很好,消費(fèi)者會(huì)為它買單的,”薩爾梅拉在一封郵件中寫道,“我們沒有為營銷和廣告掏一分錢,照樣發(fā)展得不錯(cuò)。這很不容易,雖然目前還不是很穩(wěn)定,但方式是不容改變的。”

Pi-hole用戶會(huì)曬出自己的數(shù)據(jù)截圖,比如攔截了多少廣告,從哪里攔截的,以相互“攀比”。有些人穿著周邊T恤,馬克杯上印著軟件的彩色圖表的圖案。還有一個(gè)人甚至在他那面能聯(lián)網(wǎng)的智能鏡子上展示自己的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。“你們看,就在我現(xiàn)在照鏡子的時(shí)候,攔截了多少廣告!”他寫道。他的數(shù)據(jù)是227。還有些人在社區(qū)中提問,如何為每次實(shí)時(shí)攔截設(shè)置音頻提醒。“那一定很爽。”他們寫道。

Pi-hole還吸引了像微軟和華碩這樣的主流科技公司,以及一些“偶爾會(huì)自我厭惡的廣告商”。2016年,有人出現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)的聊天室里,頭像是只信鴿。他提出了一些復(fù)雜的技術(shù)建議,好像是內(nèi)部信息。“他的出現(xiàn),你知道的,沒人會(huì)不注意到他。”德羅布納克說,“或者說,廣告業(yè)務(wù)是他們所關(guān)心的事情。”這只信鴿活躍了大約兩三個(gè)月,然后消失了。

廣告業(yè)還沒有向Pi-hole正式出擊,可能是因?yàn)榘惭b的門檻還是比較高,非營利性組織“電子前線”基金會(huì)的技術(shù)政策主管杰里米·吉勒拉如是說。然而,在互聯(lián)網(wǎng)排名前一萬的網(wǎng)站中,約有30%都使用了瀏覽器廣告攔截軟件。知名市場研究機(jī)構(gòu)eMarketer的分析師妮可·佩蘭表示,一旦Pi-hole變得像AdBlock Plus那樣普及,那么它也將成為目標(biāo)。

盡管如此,大眾對(duì)Pi-hole這類廣告攔截器的支持可能預(yù)示著變化。政治廣告公司“劍橋分析”掌握了多達(dá)8700萬臉書用戶的數(shù)據(jù),并利用這些信息來影響選舉。大眾對(duì)這樁丑聞的反應(yīng),表明了我們?nèi)匀槐锐R克·扎克伯格更重視隱私。今年4月,康涅狄格州的民主黨參議員理查德布·盧門撒爾和馬薩諸塞州的埃德·馬基共同擬定了一項(xiàng)法案,規(guī)定發(fā)布定向廣告必須經(jīng)用戶明確同意。

雖然從目前來看,美國對(duì)此立法的可能性不大,但已出臺(tái)的歐盟隱私法案正在改變行業(yè)現(xiàn)狀,對(duì)那些在歐洲開展業(yè)務(wù)的公司產(chǎn)生了影響。該法律條文要求廣告發(fā)行商必須獲得用戶的明確許可,才能與任何第三方共享數(shù)據(jù)。這可能意味著,到時(shí)候用戶需要先點(diǎn)幾百次“同意”,才能進(jìn)入一個(gè)網(wǎng)頁。不過,這至少會(huì)促進(jìn)數(shù)據(jù)整合,減少廣告業(yè)的數(shù)據(jù)流失。

對(duì)于那些艱難求生的廣告發(fā)布商,Pi-hole團(tuán)隊(duì)建議它們把重點(diǎn)重新放回到付費(fèi)訂閱和友情鏈接上,拉一些受用戶喜歡的產(chǎn)品和服務(wù)的贊助,就像電臺(tái)主持人可以在節(jié)目里為贊助商打廣告一樣。他們表示,精準(zhǔn)投放廣告本身并沒有錯(cuò),錯(cuò)的是日益增強(qiáng)、無處不在地對(duì)用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控。

[譯自美國《彭博商業(yè)周刊》]