鄭曼青京滬交游與畫學思想考察

丁海涵

與近代以來文藝思潮演變的流行話語相對應,提及近代畫史,作為文化中心的北京與上海向來也是論說的焦點。京派與海派,地位伯仲,但由于文藝氛圍截然有別,相互間也隱隱存在著某種對峙①。盡管如主要活動于北京的陳師曾、齊白石曾取法海上吳昌碩,以中國畫研究會與之后湖社的活動為代表的北京畫壇,比較畫會林立、商業氣息濃郁的上海,前者維系了帝都的暮色,在文化上趨于惰性與保守,后者為海納百川、價值多元的現代都會,兩者間的差異遠比融會顯著,自是不言而明。

書畫家在京滬兩地的流動與遷徙,是近代一個普遍現象。與同時許多離開本鄉至京滬發展的畫家相似,浙江永嘉人鄭曼青(1902—1975),少年時代即離鄉外出謀生,先至北京,后至上海,且有特殊的經歷:曾于近代兩所重要的開風氣之先的美術學校——國立北京藝專與上海美專任教職。盡管在畫史上,鄭曼青遠不如陳師曾、齊白石引人注目,恰因此也給我們留下了鉤沉尋索的空間,進而可以為我們提供觀察近現代畫史的特殊視角。

一

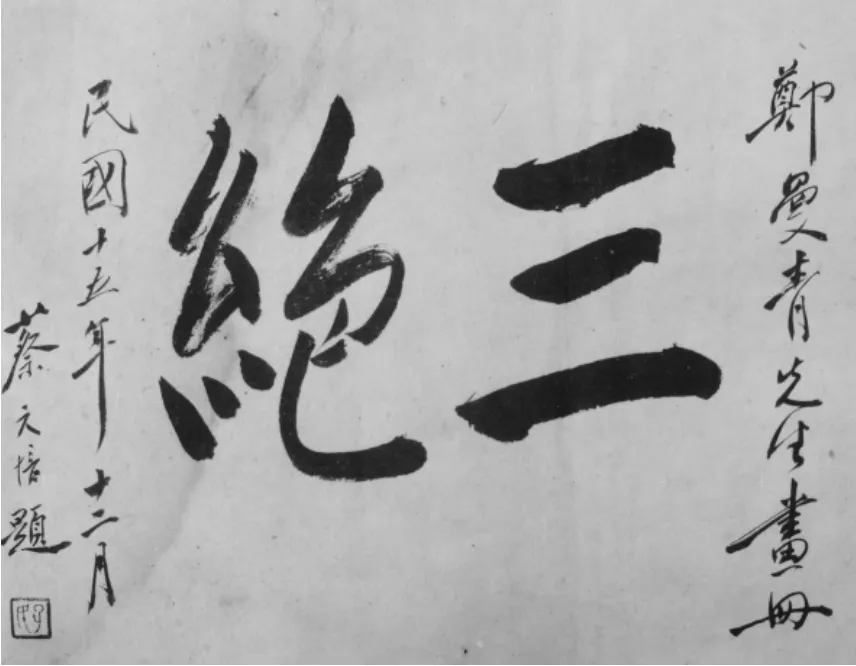

1928年《鄭曼青寫生佳品》蔡元培題辭

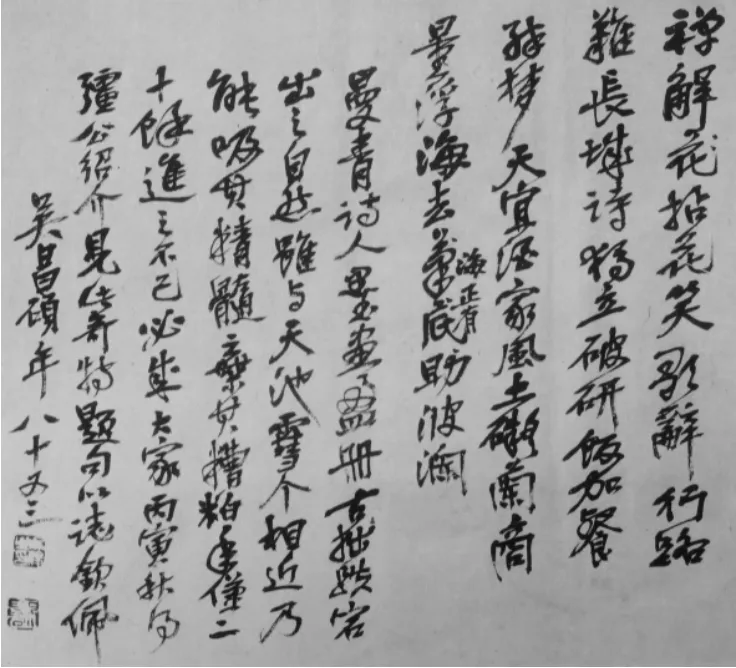

1928年《鄭曼青寫生佳品》吳昌碩題辭

鄭曼青最初的繪畫啟蒙,得自同鄉前輩汪如淵②,此外,姨母張光(字紅薇)擅花鳥,好吟詠,對他亦有不小影響。鄭氏自幼飽讀詩書,曾入慎社、甌社,與地方賢達相唱和③,年輕時,已在永嘉有詩名與畫名,這些都為他離開家鄉后的發展與作為奠定了基礎。

少年時鄭曼青隨張光離開家鄉永嘉(今溫州城區),在杭州有過一段時間游歷,之后“弱冠游北平”,至北京求學、發展,有過一段不算短的經歷④。張光、鄭曼青最初皆曾在北京的私立郁文大學任教⑤,鄭教授詩文。鄭曼青初至京華,不過青澀少年,羽翼未豐,在生活與藝術上均有賴已是知名畫家的張光庇護與指引,此外,姨父章味三為第一屆國民政府參議員,北京大學初建時曾任預科學監,與蔡元培為同科舉人且私交甚密,無疑可成為他在京依傍的政治靠山,也為他增添了結交文化圈名流的機會。更重要的是,章味三雅好書畫,是1918年成立的北京大學畫法研究會成員⑥,鄭曼青因此完全有機會近距離觀察這一陳師曾、徐悲鴻等當時畫界名流積極參與的重要學術組織,且接受影響。20年代的北京,新文化運動已蓬勃興起,同時也不斷有弘揚國粹、整理國故的呼聲,而在1914年古物陳列所成立之后,故宮書畫文物公開,皇家收藏不再神秘,對于在京書畫家而言,無疑獲得了前所未有的了解、學習傳統的機會。鄭曼青適逢其時,得以“遍觀故宮藏畫”⑦。其在京交游圈子很廣,結識了鄭孝胥、朱孝臧、陳師曾、姚華、王夢白等京城的前輩大家,且與在外地的故交如謝玉岑、夏承燾等保持著書信往來與詩文酬答。鄭氏結交的文人包括了當時重要的詩人詞家與書畫家,無疑使其藝術獲得廣泛的滋養,也使他不久便贏得了“詩書畫三絕”的稱譽⑧。

據新近的國立北京藝專校史研究披露⑨,張光和鄭曼青于1926年同時入藝專任國畫教員(時稱國立藝術專門學校),后者次年離任。藝專曾于1925年初因學生反對臨時政府教育部委派新校長到任,被強行解散,至此年9月重新籌備恢復,校長為劉百昭。1926年林風眠回國,在蔡元培支持下續任藝專校長,實踐“兼容并蓄,調和中西”之教育理想,學校面貌為之一新,西畫與國畫的教員均大量增加,一時又有了建校伊始時的蓬勃氣象。尤其是國畫科,由5位教員增至13位,除張光、鄭曼青外,這一時期入校的還有余紹宋、齊白石等,蕭俊賢時任國畫科主任。

余紹宋一時與張、鄭多有交往,我們可以通過《余紹宋日記》⑩,感受具體的歷史細節與氣息。鄭曼青最初出現在余氏日記中是1924年12月6日:“林鐵錚紹介鄭岳(曼青)來見,未晤。”此前一天,余紹宋記載剛剛認識了徐志摩、郁達夫。第二年的11月12日有記:“下午國憲起草委員會開會,五時散。夜有多人(皆委員)在中央公園董事會招飲,辭之。永嘉人劉景晨(字貞晦)、鄭岳(字曼青),介王梅庵入會。”劉景晨為永嘉名士,曾為第一屆國會眾議院候補議員,1923年以拒曹錕賄選總統聞名,之后數年常流連京華,與鄭曼青常有詩酒唱和。擅書畫,后曾執教上海美專。之后的1926至1927年期間,余氏日記中鄭曼青共出現了五次,或為拜訪余紹宋,或為同道宴聚。下引1927年2月17日所記,盡管未提及鄭曼青,卻可略見其執教期藝專情況:

王梅庵同章獻猷來,章永嘉人,初不識,其夫人現為藝術學院教員,與林風眠相識,林特托章君來,意欲聘余為其院之中國畫系主任,余仍未允。鄭褧裳來,渠現為師范大學圖畫手工科主任,特托梁平甫紹介,聘余為山水畫教師,意甚誠摯,因許之。褧裳告余藝術學院內容極紊亂,且從前搗亂之學生已有為教師者,擁學生一部分以自固,若是則我尚可與伍耶?對章君辭意益堅決。

王梅庵即王榮年,號梅庵,永嘉人,擅書法,章草精絕堪稱大家,1920年開始在司法部工作,與余紹宋同事,交往甚密。余紹宋自1915年始,召集成立宣南畫社,初由司法界同仁十余人組成,公余從湯定之學畫,陳師曾、姚華等亦參與活動,為近代北京較早有重要影響的畫會。以日記所見兩人間頻繁的書畫酬應往來,王榮年極有可能參與其中?。章獻猷,即前文所提到的鄭曼青姨父瑞安章味三。顯然是校長林風眠托王榮年邀章味三出面,至余家作說客,數次登門,后余紹宋終為校方誠意所動,在藝專任教了一段短暫時間?。

正如萬青力所論,民初畫壇在一種“南風北漸”的遷徙流動中,一時出現“南方畫家主導北京畫壇”之現象?,而當時在京的南方書畫家,往往因地緣相近而組成了更密切的交流協作關系。如章味三、王榮年、劉景晨、張光、鄭曼青,組成了一個基于鄉誼的溫州同鄉圈子,擴大至與余紹宋的密切交往,則構成了在京浙江籍書畫家的交游圈,余氏以他當時在政治上的地位與畫學研究取得的卓越成就,無疑成為該圈子的中心人物。鄭曼青多次造訪,既出自對同道前輩賢達之景仰,亦是渴望進入以余氏為代表的北京傳統繪畫陣營之努力。然而,北洋政府時期時局動蕩,學校環境絕非理想,教學秩序也不穩定,1925年初藝專曾因學潮解散,1927年7月再因學潮停辦,蔡元培當時就曾慨嘆:“幾經官僚之把持,軍閥之摧殘,已不成其為藝術學校矣。”?余紹宋顯然并不樂意參與其事。林風眠1927年辭去藝專校長后不久,國畫科教員驟減,幾乎回落到原來的狀況。余紹宋南下天津,續至杭州定居;張光執教上海美專,之后追隨林風眠成為1928年新成立的杭州國立藝專的花鳥畫教授;鄭曼青也正是在這樣的時勢背景下,離開北京藝專南下發展。

鄭曼青尚在永嘉時,業師汪如淵即為其訂潤例鬻畫?,在北京數年,從事教學之外應還能鬻藝自給。舊友常州謝玉岑此間贈詩:“年少空傳作畫師,枯鱘冷抱幾能飛?金門自古還難飽,畫石何妨煮療饑。”?盡管鄭氏自稱“十年尤苦貧,依然鄭歇后”(此期題畫詩),但在京鬻畫遠比在永嘉小城便捷,則是顯而易見的。1927年國民政府遷都南京后,北京易名北平,一時失去了昔日政治文化中心的地位,而南方的上海,有新的文化氛圍、教育環境,在蓬勃發展起來的藝術市場方面更有感召力,這也是當時許多書畫家陸續南下落戶海上的重要原因。1926年吳昌碩、朱祖謀、鄭孝胥、蔡元培同訂鄭曼青書畫潤格,收件處為上海“北四川路橫濱橋東崇福里七二六號”?,時鄭氏尚在北京,便已經開始在海上鬻藝,離京赴滬,其中應該也存有這方面的因素。

二

不同于北京藝專相對混亂的局面,上海美專在經歷1926年學潮風波后逐漸平息安定。次年年初,《申報》刊出學校恢復教學秩序的通告,且列出新聘教員名單,永嘉馬孟容在冊,加上已在此任教的方介堪、馬公愚等,美專一時形成一個永嘉籍教授的群體。鄭曼青最晚在1927年夏天離開京華南下,先在杭州、常州等地有短暫的停留,之后經吳昌碩與朱孝臧引薦?,任教上海美專,并在1928年春季開始正式出任國畫系主任?。

與國立北京藝專建校之初就設國畫、西畫,中西并重不同,上海美專成立之初以西畫作為主要方向,國畫科(后改為系)自1924年始建,第一任主任諸聞韻,之后許祖蔭、錢厓接任,鄭曼青續任后,對國畫系的師資與學科建設多有貢獻。俞劍華曾評價說:“美專國畫尚未自重,自鄭曼青主任后,不但畫風丕變,而來學者亦日眾。近更廣攬名流,任為教授,學者亦奮勉不懈,故其成績斐然可觀。”?鄭氏任職期間,新增了黃賓虹、張善孖、張大千、鄭午昌、樓辛壺、張光等教員,師資力量大大增強。鄭午昌就此說:“曼青來主國畫系,苦心策劃,始形完備,所聘教授,皆一時名家,于是四方學者漸多。”?尤其應該引起后人重視的是,在鄭曼青主事期間,已將美專國畫系分為山水、花鳥兩科?。潘天壽在鄭氏之后續任美專國畫系主任,則延續了這一格局,后來進一步發展為人物、山水、花鳥三科,這也成為至今美術學院國畫教學的基本格局。近來有研究者更指出,近代國畫教學的分科,實則更早在民初北京已開始濫觴。1918年北京大學畫法研究會建立伊始,國畫傳習教學中已分為人物、山水、花鳥、界畫四類,至鄭曼青任教時期的北京藝專,中國畫系有山水、花卉、寫生組之分?。鄭氏無非是將在北京沿襲已久的教學方式帶到上海美專,說明對國畫教育起步較晚的上海美專而言,北京的經驗具備借鑒意義,這或也是資歷不深的鄭曼青一到上海便被委以重任的重要原因。

鄭曼青主事上海美專國畫系時,周圍形成了一個較之北京時期更大的同鄉書畫家圈子。國畫系任教的永嘉籍教授即有張光、馬孟容、馬公愚、方介堪、劉景晨,在海上書畫界頗具聲勢影響,一時輿論甚至稱之為“永嘉畫派”?。但吊詭的是,至1930年,永嘉書畫家們基本上離開了美專,參與籌建新的中國文藝學院。美專在經歷1926年學潮風波后,校長劉海粟辭職,次年遠渡東瀛,后赴歐洲考察,直至1931年回國重新接任校長,鄭曼青等永嘉籍教授恰在這期間任教美專,劉氏歸國后,即不再續聘。鄭曼青主持國畫系期間所引進教員中,僅鄭午昌在冊,師資名單上其余人皆不見蹤影?。盡管目前未見有校史材料可以直接告知我們緣由,雙方無疑存有教學理念與學術觀點的分歧。究其原因,上海美專是以西畫教育創辦起家的,主事者劉海粟,早期教員陳抱一、汪亞塵等早年均習西畫,劉氏甚至曾以“藝術叛徒”標榜不同流俗的激進姿態,盡管后來漸對中國畫產生研究興趣,然而“夫容受外來之情調,以輔佐其羸弱,實利于揭發古人之精蘊,以啟迪新機也”?,其思想總體上傾向于“中體西用”,持西方繪畫改造國畫論,與鄭曼青等倡導繼承傳統畫學的“國粹派”并不相容?。

而真正能容納鄭曼青等“國粹派”教學主張的或是新成立的中國文藝學院(后更名中國藝專),以當時黃賓虹在研究與弘揚傳統畫學上的威望,被推舉為院長,鄭曼青先后任畫學系主任與教務主任,而國畫教員基本上來自原上海美專被辭退的同仁。不同于以中西合璧為辦學模式的上海美專,也不同于近代以來借鑒西方教育模式創辦的各類美術學校,這所學校民粹與傳統的氣息濃郁,教學內容以傳統書畫、金石為主,西畫僅設選修。從辦學伊始刊于《申報》的宣言便可以感受其旨趣:“先設文學、畫學二系為中國藝術教育開一新紀元,而一洗祖國文藝為西學附屬之恥。”?不妨說,這所學校之創建,寄托了包括黃賓虹、鄭曼青在內當時持繼承傳統畫學之見的“國粹派”之教育理想。而之后學校的畫展,亦宣稱“作風醇正,可挽海上狂涂惡俗之風”?。所謂“狂涂惡俗”,經常可見于當時針對劉海粟與美專學生畫風的批評,顯然所指鮮明,事實上,一時頗多上海美專學生追隨導師轉學此校。不過遺憾的是,兩年后因經費、人事等各種原因,學校歷史便告終結。而在這所理想主義色彩濃郁的學校任教生涯結束后,鄭曼青似乎也已經完全厭倦了十來年間于各種學校之間的輾轉,1932年始辭去一切教職,專從常州宿儒錢名山讀書作詩,研究經學。

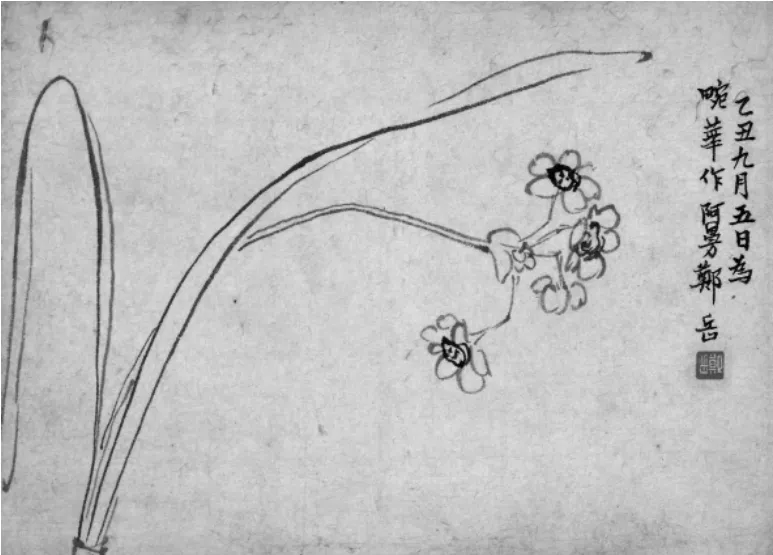

鄭曼青1925年《水仙》,上款為梅蘭芳

1928年《鄭曼青寫生佳品》所刊《寫意花卉》之一

1928年《鄭曼青寫生佳品》所刊《寫意花卉》之二

三

經由上文對鄭曼青于京滬兩地交游與美術教育經歷的史實梳理,可以察覺到,鄭氏實際上一直活躍在文化思想上趨于保守的文人與書畫家圈子之中,老一輩詩文之交如朱孝臧、鄭孝胥、劉景晨等實為士大夫氣味十足的前清遺老,而與之有過交集的陳師曾、余紹宋、黃賓虹,更是代表那個時代深研傳統、進而發現與宣揚傳統繪畫的“進步”與現代價值,并在畫學上擔負了“續往圣之絕學”使命的重要人物。鄭曼青在海上參與的各種繪畫活動,正是在這樣一種影響的背景之下展開。在此基礎上,若進一步考察鄭曼青畫學思想之形成與發展,亦處處可感受到歷史境遇與人生際遇所發揮的塑造作用。

據目前所見資料,鄭曼青最早參與的重要畫展,為1924年中日第三屆聯合展覽會。畫展4月24日始先于北京中央公園舉辦,5月中旬移師上海展覽,鄭氏皆見于重要作者的名冊?。如所周知,1920年金城、周肇祥、陳師曾等在時任總統徐世昌支持下發起成立了中國畫研究會,以“精研古法,博采新知”為宗旨,次年東京美術學校教授大村西崖訪問中國,陳師曾回應其《文人畫之復興》,發表《文人畫之價值》一文,為振興傳統畫學精神共同呼吁。中日繪畫聯展即在此文化交流背景之下催生,1920年始由金城、周肇祥主事,聯合日本畫界發起,延續了四屆。鄭曼青加盟這一中日聯合弘揚傳統畫學的陣營,且以此作為其在海上畫界最初的亮相。這一過程中,他還結識了當時游歷中國的日本名畫家橋本關雪。1926年橋本經上海,特為鄭曼青即將出版的畫集題跋,稱許其畫“清醇閑雅”,予以勉勵?。

鄭曼青在海上繪畫社團的活動,主要體現在參與天馬會、秋英會、寒之友社、蜜蜂畫社等組織的畫展雅集活動,許多時候與張光同時出場,時人常以“張鄭”并稱。1927年10月天馬會第八屆美展于法租界開展,鄭曼青以會員身份參與畫展,同時參展會員還有謝公展、常玉、錢瘦鐵等?。次年5月25日滬上寧波同鄉會舉辦張光、鄭曼青聯合展覽,張大千觀展后,大為欽服,于《申報》撰文揄揚:“曼青,今人也。然其畫寢饋于古人者深,予固視其畫如古畫矣。世有知曼青者,當不河漢予言。”?楊清磬評價其“天分既雋,功力又深。正而為奇,醇而后肆,神似而形不離,筆簡而意彌足,用筆沉雄排奡,神韻盎然,蓋書法也。意味永雋,寄托遙深,蓋詩情也。一畫之中,具有三絕”?。1928年11月7日,新成立的秋英會舉辦首次書畫金石展,張光、鄭曼青皆有作品展出。有名為“滄波”的作者,在《申報》發表文章說“海上自缶老下世,畫家之詩畫兼擅者,唯此公(謝公展)及任堇叔、鄭曼青耳”,直言鄭曼青是吳昌碩之后海上文人畫的重要代表。且進一步論及:

曼青抗志希古,睥睨當世,故其畫神光往來,不可端倪。所列如《九秋》之詭麗,《荷竹》之冷澀,《蘭》之溫穆疏朗,即以大千、個簃之奇古,亦見而嘆服,比之石勒見高皇帝,自甘北面。此君去秋自北美專南下,今春又開展覽會,遂于海上藝術界中蒼頭軍特起,為社會所珍視。

吾嘗謂寫意之畫,最難者為煉與曲,蓋不煉則氣不重,不曲則味不深,故畫家之用筆,如甌冶之鑄劍然,當千辟萬灌之,如季札論樂然,雖曲而當有直體。曼青于此二字,實兼有之。?

一時評論,皆有感于其作品的“古意”與詩書畫“三絕”而發。此外,鄭曼青積極參與的寒之友社由經亨頤發起,帶有更多文人雅集色彩;蜜蜂畫社則由當時卓有名望的國畫家組成,后衍變為“中國畫會”,成為海上研究傳統繪畫的重要組織。當時陳定山曾將海上畫家分為復古派、新近派、折衷派、美專派、南畫派、文人派,將鄭曼青劃歸為文人派?。顯然,這一論斷出自鄭曼青的畫風,也得之于對其在海上參與各種藝術活動的觀察。

四

返觀鄭曼青繪畫學習的起點,其啟蒙教師汪如淵并非典型的文人畫家。汪氏早年曾任教于洋務派興辦的江蘇陸軍中、小兩學堂,編著有教材《圖畫學理法匯參》?,是近代較早具備“實學”“科學”特征的美術教材,在繼承傳統畫譜基礎上,講究透視與體積描繪,為結合西法改良傳統繪畫之努力。馬孟容早年隨之學習國畫,習作中留下許多素描作品,亦可知汪氏是一種中西融合的教育方式。今所見鄭曼青早期作品,刻畫謹嚴,敷色明麗,尚見師門影響。寓京之后,其畫風逐漸產生變化,逸筆紛披,書寫意味加強,呈現出典型的文人畫特色,其中有自身氣質變化的因素,更不可排除外在的影響,特別是陳師曾與當時北京“傳統派”畫風的熏染。鄭氏在海上之所以成為具有代表性的文人畫家,與他在北京的經歷、特別是曾與北京“傳統派”圈子的交集,實有不可分離的密切關系,其畫學思想更脫胎于此。

陳師曾《文人畫之價值》論說文人畫要旨:“第一人品,第二學問,第三才情,第四思想,具此四者,乃能完善。”?鄭曼青畫學論述集中見于《曼髯三論》,依次論詩、書、畫。其中“論畫”一章,基本成稿于寓京期間?,精要簡練,多棒喝妙悟之說,如:“故余所謂文人畫與畫人、畫工之不同者,即在學與不學,有修養與否而已。”“今以學而入于書畫,如見其人之耿介磊落、雋潔忠貞之氣,奕奕然形于楮墨,可使頑廉而儒立者,不朽盛事,而猶未肯多讓于前賢,豈僅陶情寫性,無為而化而已矣。”?除卻個人體悟,基本要旨與陳師曾的文人畫“四要旨”非常接近。終其“論畫”一章,處處可以感受到對陳師曾一文之回應與生發。盡管陳師曾早在1923年辭世,鄭曼青亦未曾入陳氏門墻,但可以肯定的是,以陳師曾為代表的民初北京“傳統派”之藝術活動與畫學觀點,曾非常深刻地影響了當年“北漂”的鄭曼青。陳師曾置身于新文化運動普遍質疑傳統文化價值之思想洪流中,為文人畫復興振臂一呼,在鄭曼青這一輩中得到了呼應與承續。鄭氏無疑曾在其中汲取了精神力量,并自覺將自己視為文人畫傳統的繼承者。此后參與中日繪畫聯展,結識橋本關雪,直至1930年赴日舉辦宋元明清名畫展、參與中日現代繪畫展等中日繪畫交流?,日本畫界對文人畫推崇備至之態度,亦加深了鄭曼青對文人畫“進步”之信心。甚至鄭曼青在這過程中可能受到近代日本畫壇所推崇的“南畫”之影響,增加了筆墨的禪學意味與墨戲成分,這一傾向有時甚至會引來同道微妙的批評?。

鄭曼青畫學思想基本成型于北京時期,到上海后得到進一步的發揮與闡揚,其堅持傳統畫學之立場轉而體現在對中西結合之時風持激烈的批評態度上。1929年第一屆全國美展之后,他撰寫《繪畫之究竟》,批判展品“大致不雜以東洋之色彩,即襲取西畫之皮毛者十居六七,五光十色、錯綜雜亂者十居二三”,宣稱“蓋以一國之繪畫,必有一國之宗向,宗向不定,則繪畫之系統不立”。進而展開辯證的討論:“或有與余言曰:‘近代之畫,不兼東西畫法者,即無世界之眼光。’余答曰:‘西人之不取法于中國,亦未聞謂之無世界眼光,易地以思,當亦啞然失笑矣。’或又曰:‘彼欲以中西畫而溝通之也。’余答曰:‘此無異為東西人之雜種者,舉世輕之,彼何為獨欲為是哉?蓋以國畫者,自有神妙獨到之處,豈可雜西畫以亂其類耶。’”?其雄辯與文化自信清晰可見。

鄭曼青的觀點與立場在當時雖然稱不上主流,卻也絕非孤立,同道中不乏知音。對應于鄭氏之宏論,可參見余紹宋的觀點:“余謂文化各有派系,不能執東洋文化指摘西洋,亦不能執西洋文化指摘東洋也。”?海上同道,以鄭午昌的看法與之最為接近:“即習于國畫者,亦因趨時好而參用洋法,致現代的中國畫,成為非驢非馬。若以嚴格的眼光來評衡,南北百數著名之畫士,可稱純粹的畫家者,簡直不到三分之一,每與同仁言而痛之。”?這其中或彼此有上下文關系,或在時空上曾有過某種交集。換言之,鄭曼青的相關言論,正是當時畫界的“國粹派”“傳統派”于中西混雜的文化境遇中,所發出的渴望繼承傳統文化與延續傳統畫學精神的一種聲音。

如果因此以為“國粹派”“傳統派”弘揚傳統畫學精神,是建立在無視洶涌而來的西潮基礎上的夜郎自大,則會造成對歷史的另一種誤會。恰恰相反,鄭曼青于中國畫的“優越感”,建立在他對中西繪畫本質的深入認識與比較之上:

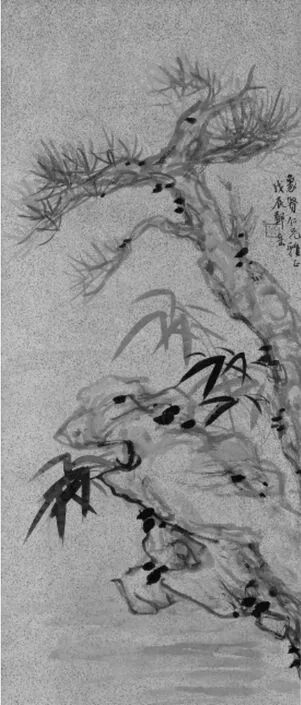

鄭曼青 松竹靈石圖 1928年

1929年《中日現代繪畫展作品集》所刊鄭曼青作品《五色荷花》

吾國繪畫之特長,惟意味、神韻最難領略。索觀念之跡象,釀筆墨之醇醪,會心不遠,欲醉無名,此謂之意味。運造化于思想,合節奏之風調,顧盼生姿,含情不語,此謂之神韻。自內而出者也。而西畫之特長者,則在乎寫生與情趣。善臨實物,而工于摹影,立體透視俱無窒礙,此謂之寫生。擇境之勝,選景之美,以攝取四時晨夕、氣候光暗之不同,此謂之情趣。自外而求者也。

兩相比較,西畫所以有不愜人意者,以其意拙于光暗,情限于境界。不如國畫之取舍,獨決于一心。馳驟舒卷,意到筆隨,絕無拘泥。神來則形生,情至則理具。爽若哀梨,快若并剪。至酣暢淋漓處,自有手揮五弦、目送飛鴻之妙。此國畫之較長也。?

將本土繪畫置于世界視野來考量,以一種中西對比之眼光來重新認識傳統,進而發現、肯定傳統繪畫的現代價值,正是近代以來諸多身兼畫家、畫論家身份的“傳統派”大家巨擘們的共識,無論陳師曾《文人畫之價值》、黃賓虹《國畫之民學》,抑或潘天壽《域外繪畫流入中土考》中的陳述,均立足于這一基本立場。鄭曼青的畫學思想無疑可納入這一譜系,與同道們的畫學思想論述形成同聲相應、同氣相求的呼應,為傳統繪畫在現代的延續發展提供了重要的思想資源,今天看來,仍有其不可忽視的意義。

① 魯迅在《“京派”與“海派”》一文中說到:“北京是明清的帝都,上海乃各國之租界,帝都多官,租界多商,所以文人之在京者近官,沒海者近商,近官者在使官得名,近商者在使商獲利,而自己也賴以糊口。要而言之,不過‘京派’是官的幫閑,‘海派’則是商的幫忙而已。”(《魯迅全集》第5卷,人民文學出版社1981年版,第432頁)這段話成為兩者關系的著名陳述,以之來觀照當時畫界,似也恰當。繪畫上將“京派”與“海派”相提并論,較早見于俞劍華《現代中國畫壇的狀況》一文(載《真善美》第2卷第2號,1928年)。

② 汪如淵(1867—1923),字薌泉,號香禪,原為永嘉畫家楊得霖之子,出嗣龍泉汪氏,光緒丁酉拔貢。清末民初汪如淵在永嘉為著名畫家,且培養了張光、鄭曼青、馬孟容、徐堇侯等一批學生,有聲海上。

③ 慎社為民國期間溫州著名詩社,甌社為同時著名詞社。一代詞宗夏承燾亦參與其中,與鄭曼青年齡相仿。《甌社詞鈔》存曼青詞一闕,《慎社》共四集(1920—1922),均錄其詩。

④ 臺灣姚夢谷《鄭曼青先生事略》(見臺灣1975年印行《鄭曼青先生哀思錄》,姚夢谷為鄭氏好友,此“事略”為蓋棺定論,所言基本應可采信,文中涉及鄭氏生平,參考該文)稱鄭氏十五歲時“詩翁魯塍北介赴杭州”,“十八歲入燕京”,民國期間報章上介紹皆稱鄭“弱冠游北平”,即二十歲左右去北京,1927年離開,當為五至七年左右,在北京寓留的具體時間尚有待確認。

⑤ 郁文大學成立于1923年,至1935年停辦,與同時許多更顯曇花一現的大學相比,存世時間尚不算太短暫,但今天幾乎已難以找到存在痕跡,可見影響甚微。參見李鐵虎編著《民國北京大中學校沿革》,北京燕山出版社2007年版,第87頁。該校相關資料目前僅見此著有簡短介紹。

⑥ 參見趙盼超《北京大學畫法研究會始末》,載《南京藝術學院學報》2010年第3期。

⑦ 陳仲陶:《鄭曼青小傳》,載《客觀》1945年第5期。

⑧ 最早稱譽鄭曼青詩書畫“三絕”,今可見1928年出版《鄭曼青寫生佳品》,蔡元培于“民國十五年十二月”的“三絕”題辭。之后報章上所見評論,多圍繞曼青“三絕”評述。

⑨ 參見彭飛《1918—1937國立北平藝專教職員名錄》,載《美術研究》2013年第3期。

⑩ 《余紹宋日記》,北京圖書館出版社2003年版。

? 《余紹宋日記》1923年7月15日記:“早起,王韞玉來,王榮年、徐維謹來。到怡園畫集,定師贈畫扇”,顯然是共同參與宣南畫社的雅集活動。余紹宋常為王榮年作書畫,如1924年4月1日“為王梅庵寫立幀”,此年7月12日“為王梅庵畫扇”等,不一而足。

?關于余紹宋與北京藝專關系,還可參見彭礪志《余紹宋1924年出任北京美專校長始末考略》,載《美術研究》2006年第1期。

? 參見萬青力《南風北漸:民國初年南方畫家主導的北京畫壇》,載《美術研究》2000年第4期。

? 蔡元培:《創辦國立藝術大學之提案》,《蔡元培全集》第6卷,浙江教育出版社1997年版,第133頁。

? 《慎社》第二集刊出汪如淵與慎社社友同訂的《紫藤花館畫潤》(1920年)。另見鄭曼青題畫詩《紫藤》有云:“丱角贍家新畫例,紫花藤館錫于師。”可見年齡很小時,鄭曼青就開始鬻畫養家。

? 謝玉岑:《聞玉虬南旋,悵懷曼青,賦寄京華》其二,《謝玉岑詩詞書畫集》,作家出版社2009年版,第45頁。

? 《蔡元培全集》第5卷,第458—459頁。

? 姚夢谷《鄭曼青先生事略》:“二十四歲,因蔡孑民之介,執教國立暨南大學;又因吳昌碩、朱古微之見重,任上海美術專門學校國畫系主任。”暨南大學時在上海,但以1928年前后報章所見有關曼青的密集信息了解,并無在暨南大學的任何活動,可能是鄭曼青初至上海在暨南大學有過短期逗留或兼職。

? 《上海美專本學期之內容》(載《申報》1928年2月21日):“本學期起,各系實行主任制,對于各系課務事宜,由各主任切實負責辦理,已定鄭曼青為國畫系主任。”

? 俞劍華:《志美專師弟畫展》,載《申報》1929年6月18日。

? 鄭午昌:《美專師弟作品展覽會之意義及成績》,載《申報》1929年6月21日。

??參見陳世強《家園情深——上海美專本土美術教學、學術的建構與精進》,劉偉冬、黃惇主編《上海美專研究專輯》,南京大學出版社2010年版,第43頁,第4—72頁。

? 參見曹慶暉《民國北京中國畫學教育體系演進初探》,尹吉男、王璜生、曹慶暉主編《北平藝專與民國美術學術研討會論文集》,人民美術出版社2016年版,第207—222頁。

? 1928年5月28日《申報》刊出楊清磬《永嘉二畫人》一文,有稱:“將見永嘉畫派,獨張南宗,豈獨讓水心論學、四靈言詩,焜耀于藝術已哉。”關于這時期永嘉書畫家的集體表現,筆者將另撰文論述。

? 劉海粟:《昌國畫》,《劉海粟藝術文選》,上海人民美術出版社1987年版,第120—121頁。

? 關于“國粹派”的含義與界限,是一個比較復雜的問題,本文僅取其通常的用法與意義。文中提及的“傳統派”也是如此。

? 《中國文藝學院籌備告成》,載《申報》1930年1月24日。

? 《中國藝專將開辦展覽會》,載《申報》1930年5月21日。

? 參見《王一亭年譜長編》,上海書畫出版社2010年版,第316—318頁。

? 橋本關雪且為1928年刊印《鄭曼青寫生佳品》跋詩:“詩人性情絕塵埃,唯有梅花可為媒。數枝枯筆和殘墨,寫出清濤拂拂來。”

? 《天馬會第八屆美術展覽會預志》,載《時報》1927年10月30日。

? 張大千:《觀張鄭書畫展覽會記》,載《申報》1928年5月29日。

? 楊清磬:《永嘉二畫人》,載《申報》1928年5月28日。

? 滄波:《秋英會讀畫記》,載《申報》1928年11月16日。

? 參見陳定山《從美展作品感受到現代國畫畫派》,陳氏且評價:“鄭曼青花卉,揮灑自得,真有天地之妙。”(載《美展》1929年第4期)

?南洋印刷官廠1911年印行,此書當年曾獲得第二次南洋勸業會“審定美術優等”獎項,已極少存世,溫州博物館藏全書凡五冊。

? 陳師曾:《中國文人畫之研究》,中華書局1922年版,第10頁。

? 鄭曼青《曼髯三論》(臺灣時中書社2012年印行)卷頭語:“論畫始作于燕京,垂五十年矣。民國十四年丙寅,朱彊村老人題予畫冊有謂:‘其論畫數則,超以象外,不知胸中丘壑幾許。’旋于流離中失去。”

? 鄭曼青:《曼髯三論》,第59—60頁。

? 鄭曼青《曼髯三論》記:“四十年前,因宋元明清近代之畫在日本展出,予恭列代表之選,而出席東京,便從奈良參觀唐賢墨跡冊頁,于硬黃蠟箋上書之,墨色五光璀璨,皆由濃而至淡者,一筆行氣,而見其筆墨俱活,此于碑帖上所未曾夢見者。”(第43頁)

? 陳小蝶《讀曼青畫》論及:“古柏一章,虬枝曲屈,苔點縱橫,論者以為曼青得意之作。然予視之,微有日本南畫色彩。自日本提倡南畫,中國畫家,多以此取容,求其速售,不知日本喜吾國畫,正以吾畫自勝耳。一相效仿,則仲伯耳,抑又何貴。吾知曼青,必不然也。”(載《申報》1928年6月1日)

?? 鄭曼青:《繪畫之究竟》,載《美展》1929年第8期。

? 《余紹宋書畫論叢》,北京圖書館出版社2003年版,第267頁。

?鄭午昌:《現代中國畫家應負之責任》,載《國畫月刊》第2期第1卷,1934年。