競爭摩擦不可避免,但中國企業的全球抱負不應削弱

閆肖鋒

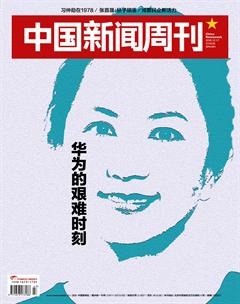

近日,華為首席財務官孟晚舟在加拿大被拘押,引發國際社會嚴重關切。

前有中興,后有華為,有一種看法認為,因為中國企業在全球的崛起,競爭的摩擦難以避免,這一天遲早要來。在一股與全球化相左的逆流中,單邊主義、保護主義在抬頭,我們要有清醒、理性的認識,并做好相應準備。

就如同外交部發言人陸慷所說的那樣,個別國家的一些人總是在講華為“可能”會對他們的國家安全造成威脅,但是到現在為止,這些人從來就沒能提出一個有說服力的證據,證明華為是如何影響了他們的國家安全,這種基于“猜測”對企業正常經營設置障礙的做法是非常荒謬的。

美國對華為等中國企業的抵觸由來已久,尤其是涉及高科技領域的競爭。自2012年起,華為就被美國政府打上“安全威脅”標簽,盡管華為當時積極配合調查,還是被拒之門外。隨后,華為進行了種種努力,今年1月初,華為原本與美國當地的運營商Verizon、AT&T合作在門店銷售手機,然而計劃在公布的前夕相繼撤銷。8月,美國總統特朗普簽署了一項法案,出于安全考慮,禁止政府部門使用華為技術。當前,對華為的抵制也蔓延到了其他國家。

無疑,科技競爭是大國之間角力的一場暗戰。從今后一段時期看,西方世界在關鍵科技領域與中國公司的合作保持警惕將成為常態。

在這種“新常態”之下,參與全球競爭的中國企業首先必須掌握好法律工具。此次孟晚舟案件的處理,仍要回到法律層面加以解決。事實上,這起事件可以被視為中國公司進軍全球的一個標志性案例,其解決的過程和經驗教訓可供后來者借鑒參考。中國企業融入全球化進程,就意味著融入國際規則,在所在國法律框架下開展業務。這就要求中國的企業有更強的法律意識,同時要掌握更多的法律資源和工具,通過法律手段維護自己的正當權益。

當前,對于加拿大和美國方面的指控,華為表示要依靠合法途徑應訴或抗訴。應該說這是及時的、理智的、策略的。

華為事件引發思考的另一個關鍵點,是中國的科技發展應該回到封閉的道路,還是繼續堅持對外開放、對外合作。有一種觀點將華為事件解讀為美國對整個中國高新技術產業的打壓。無論這個觀點是否成立,關起門來發展都不是好的選項。

當今,全球科技和經貿已融為一體。以華為為例,在最新公布的華為92家核心供應商名單中,包括英特爾、高通、博通等美國供應商共計33家,占最大比例,中國大陸供應商數量居其次,其他的分別是日本11家,中國臺灣10家,德國4家,瑞士、韓國以及中國香港各有2家,荷蘭、法國、新加坡各有1家。華為制造是中國制造的代表,但顯然它已經是一個輻射全球的公司,有著全球化的產業鏈。對于一家具有全球視野和抱負的企業而言,切斷國際聯系顯然不在選項之內。

華為事件發酵后,12月6日晚間,華為發布了致全球供應商伙伴的一封公開信,信中表示,最近一段時期美國對華為有很多指控,華為多次進行了澄清,公司在全球開展業務嚴格遵守所適用的法律法規。華為稱,不會因為美國單方面的無理行為而改變與全球供應鏈伙伴的合作關系。

針對西方有些國家將5G核心網絡中剝離華為設備,華為也回應稱,網絡安全問題不應該被“泛政治化”,更不該由于廠商所在國而被區別對待。對于華為來說,只要技術領先,產品質量好,性價比高,最終可以贏得市場。

因此,雖然逆流橫行,但全球化仍是世界發展的大勢所趨。各國集中精力發展自己有優勢的核心技術與產品,然后通過自由貿易的方式互通有無,這仍是未來世界的主流,也是中國倡導打造全球命運共同體的要義所在。在中國企業“走出去”的過程中,盡管遇到各種干擾和阻力,但爭取到更多的國際合作,企業和產品爭取到更多的認可和支持,正是回應這些干擾最好的方式。