王陽明與贛南客家地區防御性民居的發生與發展

萬幼楠

自明正德十一年(1516年)9月至正德十六年(1521年)6月,王陽明任職南贛汀漳等地“四省八府一州”①當時朝廷給王陽明的任命文件(敕諭):“江西、福建、廣東、湖廣各布政司地方交界去處,累有盜賊生發。因地連各境,事無統屬,特命爾前去巡撫江西南安、贛州,福建汀州、漳州,廣東南雄、韶州、惠州、潮州各府,及湖廣郴州地方,按撫軍民,修理城池,禁革奸弊,一應地方賊情,軍馬錢糧事宜,小則徑自區畫,大則奏請定奪。”詳見吳光等編校的《王陽明全集》卷十八《別錄八 · 公移一》之《巡撫南贛欽奉敕諭通行各屬》(正德十二年正月)。上海古藉出版社,2012。的巡撫并提督軍務②正德十二年(1517年)9月,朝廷又追加其“提督軍務”的權力,并且“一應軍馬錢糧事宜,俱聽便宜區畫”,以及“文職五品以下,武職三品以下徑自命問發落”。詳見吳光等編校的《王陽明全集》卷十八《別錄八 · 公移一》之《欽奉敕諭提督軍務新命通行各屬》。上海古藉出版社,2012。,治所設在贛州。其所轄地域恰覆蓋現在所稱的贛閩粵接壤區的客家聚居地。這些地方后來基本上都出現并流行過防御性民居。更巧的是,根據近20年有關這類民居的研究成果來看,經歷史學、考古學的驗證,現存的圍屋、土樓、圍堡等防御性民居的發生或流行時間,大都在明正德時期以后。如在正德十二年(1517年)王陽明剿滅漳南寇、建立平和縣后,閩西南及南粵沿海地區的土樓和圍村、圍堡等防御性民居逐漸興盛起來;在正德十二年(1517年)底平息橫水、桶岡盜亂、建立崇義縣后,南安府屬地的城堡式聚落和水樓式民居逐漸興起;在正德十三年(1518年)初討平龍川浰頭賊、建立和平縣后,贛南、粵北的圍堡聚落和圍屋民居逐漸流行。這些歷史現象,可能與王陽明及背后的官府有間接和直接原因。限于篇幅,文章僅以贛南的防御性聚落和民居為例來進行分析。

1 明清時期贛南的防御性民居

總體來說,贛南地區的防御性民居包括:圍村、城堡式村莊、土堡、贛南圍屋、閩西南土樓、粵東北的“四點金”(四角炮樓)及港深地區的圍堡等。

1.1 城堡式聚落

城堡式聚落,也可稱為“城堡式村莊、村圍”。筆者在1995年的論文中曾提出贛南圍屋是由“山寨、城堡式村圍發展而來的”觀點③萬幼楠.贛南客家圍屋研究[J].空間, 1995(4).,但當時沒有對贛南城堡式聚落(村圍)展開更深入的調查研究。準確地說,山寨是指建于山上的“寨”或“營寨”。寨,是一種依地形或山勢而建的防御性構筑物,一般具有簡易的土木掩體,如石構或土筑護墻、壕溝,竹木構筑的鹿砦、哨樓等。這種建筑物,贛南自古有之,幾乎沿用于整個冷兵器時代,無論官方、民間皆有運用,因贛南等多山地區的盜寇常據山險結寨為巢,故文獻中多見“山寨”之稱。后來閩西的土樓,當地人也多稱之為“某某寨”,猶見其由“寨”發展而來的痕跡。

城堡,作為地方官府的政治中心或軍事駐點,也是自古有之。但作為民間村莊的聚落建筑,在贛南地區則始出現于明正德年間,盛行于明嘉靖年間,此后又很少見。其特點是仿官府用磚、石、土等建材環村構筑城墻,城墻上或也建有雉堞、馬面,適當位置設城門、城樓或炮樓,城外大多設有護城濠或水系等永久性防御工事,只是規模、堅固程度與官方城堡存在差異而己。(表1)

圖1 會昌筠門嶺羊角水堡城通湘門,明嘉靖二十三年(1544年)(圖片來源:萬幼楠攝影)

圖2 南康譚邦城南門,明正德十二年(1517年)(圖片來源:同圖1)

圖3 崇義聶都明代周氏水樓遺存(圖片來源:同圖1)

1.2 水樓與炮臺

水樓大多分布于崇義西南部的聶都、沙溪、關田三地,約出現于明代中期。多數水樓已毀于清代晚期,現只存部分殘墻遺址。有關資料見于清《南安府志》中的《聶都山圖》和《南安府志補正》中的《聶都水樓記》。從《聶都山圖》中的水樓看,其外部形態狀如“炮樓”。現僅有聶都村尿桶塘的周氏水樓和張氏水樓仍保留殘墻遺址。周氏水樓遺址面闊17.8 m、進深15.6 m,內設水井,殘垣高約2 m,系用高、寬約40 cm、長60 cm不等的石灰巖巨條石砌筑而成。(圖3)其附近有喀斯特地貌,故而判斷此石材應為取自當地的石灰巖。劉凝①《南安府志》卷十五《名宦》中對劉凝的描述:南豐歲貢,康熙間,任崇義訓導,有才藻,喜著述,好表章前賢,纂刻王文成《橫水方略》。的《聶都水樓記》這樣描寫其建筑形態:“遙望高樓巍巍然,累累然,杰出而角立,知其為聶都矣。所謂水樓凡五者,東為黃氏,南為羅氏,西為吳氏,北為周氏,若張氏則奠于中央,俱池水環之。有張五玉名瑞卿者,頗能操觚,常比之為五岳云,亦恃為泰山之倚也。層樓內轉,瓴甓外固,棋置星羅,屹然不孤……”②見贛州地志辦1987年校對重印的清光緒元年版《南安府志補正》卷七《藝文》,第1 092頁。《聶都水樓記》稱“或云創自明宣德間,或云成化時,遠莫能可稽”,即水樓的始建年代尚不可考。

但是,現張掛于沙溪村甘氏宗祠中的《沙溪甘氏事記》(似從族譜中抄出)有如下文字:“明代……嘉慶(應為“靖”)甲子(即嘉靖四十三年,1564年),南霖公擇橋頭濠塘中心,鼎建一閣,筑之亮麗,氣勢浩然,形似帝王雅轎,亦可防賊保身,有同京城古堡,計為子孫長安,故稱‘泰安水閣樓’。”筆者認為,根據這段文字,文中提到的水樓建于明嘉靖四十三年是較可信的,也比較符合當時的歷史背景。并且從此記中也可得知“水樓”是“水閣樓”的簡稱。

水樓的分布情況在《聶都水樓記》中也有說明:“水樓之設,非獨聶都也,沙溪有焉,關田有焉。關田尤壯麗而寬敞,……”但是,為什么這兩地的水樓后來逐漸消失了呢?《聶都水樓記》曾寫道:“父老嗚咽而言:‘此樓之廢,非毀于寇,而毀于兵。寇往來御之無慮,兵則加以叛逆之名,不御則求索無厭,供億難繼,遂委而去之,又怒其去,舉咸陽之炬,為最慘耳……’”這段文字說明“水樓”既能御盜寇,也可御官兵,最后被官兵以“叛逆之名”焚毀。

在崇義雖然已無完整的水樓建筑遺存,但與水樓類似的建筑在尋烏尚有保存。

這種建筑,被尋烏當地人稱為“炮臺”。主要分布在尋烏縣南部的晨光、留車、菖莆和南橋等鄉鎮,這里與廣東的龍川、平遠縣交界,屬于遠離統治中心的邊遠地帶。據2011年第三次文物普查資料統計,炮臺現存約20余座,其建造年代基本集中于清代中晚期。炮臺外觀似借鑒圍屋的角堡,建成一座放大而獨立的方形炮樓;一般為四至五層,每層都設有外小內大的槍眼或望孔,屋頂為疊澀出檐硬山頂;頂層主要為警戒或作戰用,以下樓層為居民避難使用。炮臺平面大多為矩形,長和寬大約在8 m~16 m之間,也有的為正方形;炮臺底層設有一門,門內一般辟有水井。從構造來看,外墻基本是以石塊為主料,與強度很高的三合土灰混合構筑,多為片石砌墻、條石勒角,墻體厚度在50~100 cm,比一般民居的墻體更厚實堅固,門窗和槍眼用青磚或條石精構;內部房間隔斷墻則用土坯磚砌筑,樓板、樓梯和屋頂皆用杉木制成。(圖4—圖6)

水樓和炮臺,都不是居民日常生活的聚居之地,而是在遇寇盜侵犯時才遷入的臨時避難防御場所,是民居的附屬建筑。一般在當地流行的諸如“九井十八廳”或“圍攏屋”等客家大屋民居的附近常設有水樓或炮臺。這種純防衛性建筑,內外構造、功能簡潔明了,建筑外觀硬朗冷峻。

1.3 圍屋民居

贛南圍屋是一種聚族而居、四面圍合、內部設有水井、外墻構筑有堅固防御設施的民居。也常被稱為某某“水圍、田心圍、老圍、新圍”等。圍屋民居主要分布于贛南和粵東北,核心地域為贛南的龍南、定南、安遠和粵北的和平、南雄、始興等縣;

流布地區有粵東的豐順、興寧、五華縣(當地多稱“四點金”),粵南的惠陽、深圳龍崗區、香港的九龍半島等地。也散見于廣西陸川、貴港、博白縣等客家聚居地區。贛南地區現存約400座圍屋。

表1 明代正德、嘉靖時期贛南城堡式聚落一覽表

圍屋的類型從平面形式分,主要有“國”字形圍和“口”字形圍兩種。此外,也有少量圓形、半圓形和不規則形的圍屋。“國”字形圍,是圍屋的主流形式,也是贛南諸多圍屋形式中數量最多、流行最廣的一種類型。“國”字形圍表示方形圍屋中還有一幢主體民宅,以區別圍屋中心不設民宅的“口”字形圍。

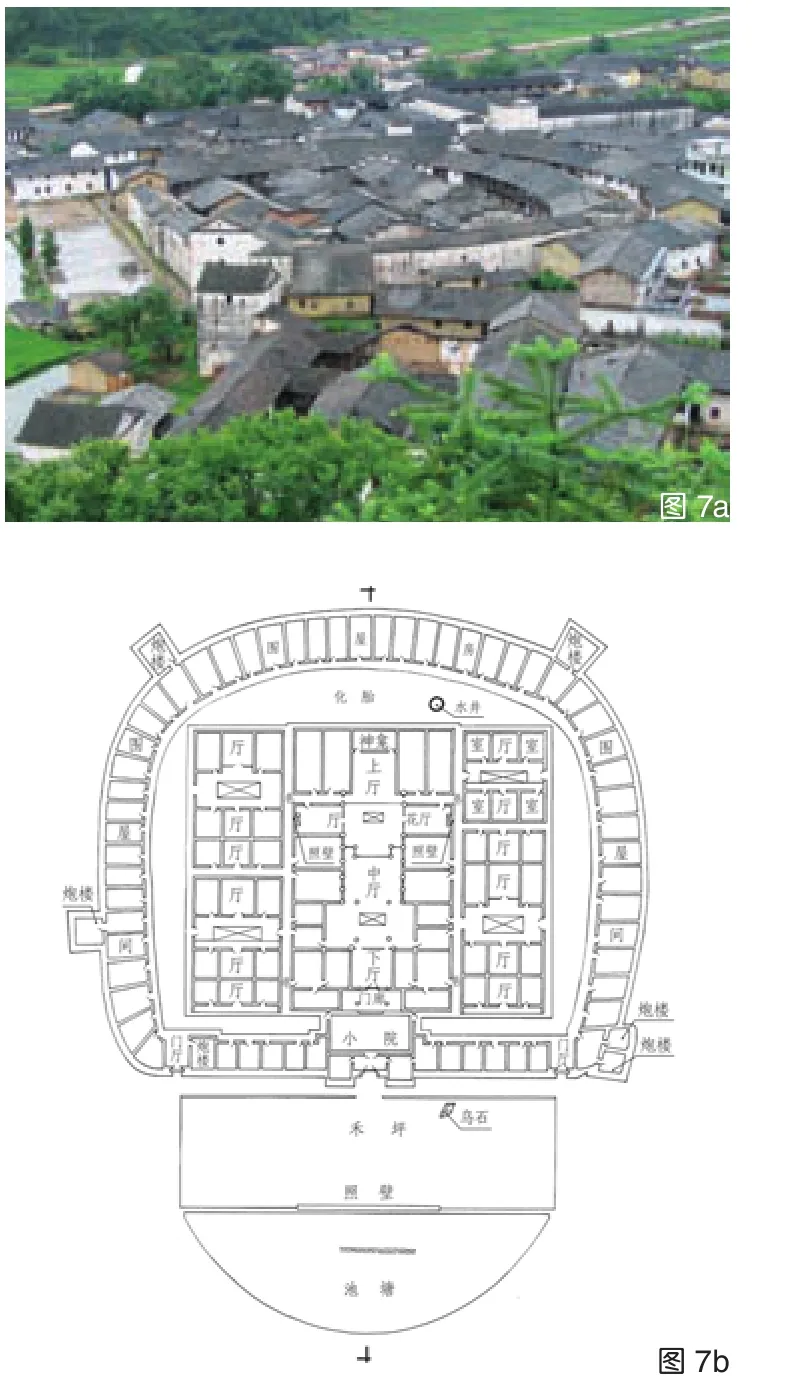

從平面特征來看,“國”字形圍,占地一般都在1 000 m2以上,四面圍合并有堅厚的外墻。圍內核心必有一幢帶祖祠的民居,祖堂、大廳、前廳等主要公共建筑必位于圍屋的中軸線上。(圖7)四周與內核民居之間的連接空間,稱為“街”、“巷”或“坪”。此外,圍內必有水井(圖8),有的還在圍門內側設“社公”神龕。還有部分較大的“國”字圍,在圍外再建一重圍屋,如同“口”字形圍擴展而來的“回”字形圍情形,如安遠縣鎮崗的盤安圍和全南縣烏桕壩的江東圍和墩敘圍等。這種圍還有一個變異特例,就是在“國”字圍外再建一重圓形的圍屋,外矮內高,平面如同一外圓內方的古錢幣,故俗稱之為“銅錢圍”,如安遠三百山鎮恒豫圍,但現在外圓建筑破壞嚴重。 而“口”字形圍,是一種小家庭式的防御類型圍屋,占地面積普遍比“國”字形圍小,主要流行于清晚期。這段時期當地的社會狀況大致是,客家人日益向山區開發、深入,同時,匪患情況沒有根本性好轉。為了生產生活以及建造防衛上的便利,大型圍屋向小型化發展。(圖9)

從立面特征來看:圍屋一般為兩三層,為警戒或打擊靠進圍屋墻根和爬上屋面的敵人,四角一般還建有高出一層并朝外凸出約1 m的炮樓,有的炮樓為了徹底消滅死角,還在角堡上再懸挑一抹角單體碉堡。(圖10)圍屋外立面首層不設窗,頂層設有槍眼或內大外小的炮口、望孔。(圖11)屋頂形式基本上都是外硬山、內懸山,只有定南縣少數生土墻圍屋采用大懸山。

圖4 4a.尋烏縣中和村司馬第炮臺全景(圖片來源:萬幼楠攝影)4b.尋烏司馬第平面圖和剖面圖(圖片來源:萬幼楠繪制)

圖5 尋烏菖莆炮臺民居(圖片來源:同圖4a)

圖6 尋烏留車邱坊炮臺(圖片來源:同圖4a)

圖7 7a.龍南烏石圍俯瞰(圖片來源:同圖4a)7b.龍南烏石圍平面圖(圖片來源:同圖4b)

圖8 8a.安遠縣孔田華三圍內水井(圖片來源:同圖4a)8b.全南縣雅西石圍內水井(圖片來源:同圖4a)

從構造特征來看,基本采用磚石和土木混合結構。其四周建有加厚加實(厚約60 cm~1 600 cm)的防御性墻體,它們同時也是每一間圍屋的外墻。這種外墻主要起防御和封閉的作用,并不承載屋架的重量,屋架和梁架的重量皆由內部的普通隔斷墻承載,這點正好與福建土樓做法相反。圍屋建筑材料都是就地取材,以土、杉木、石灰、塊石、卵石和青磚為主要材料。其中,定南縣圍屋外墻多采用生土夯筑,做法與閩西土樓類似;全南縣的圍屋則多以自然石塊、卵石為主要材料砌筑而成;而龍南縣和安遠縣的圍屋則兼有者兩種砌筑方式。但為節省優質建材計,又都是采用“金包銀”①贛南防御性民居,因外墻厚度都在60 cm以上,為了減少建筑造價又達到增強其抗擊力和防水功能,墻體的外表層(約30 cm厚)采用磚石材質,內層墻體則采用生土夯筑或土坯磚壘筑。當地百姓稱這種做法為“金包銀”。。(圖12)

贛南圍屋墻高壁厚、壁壘森嚴,其巨大的尺度、冷峻的外貌、完善的防御體系、固若金湯的結構,令人感到一種威懾力,突出圍屋最重要的特征——防御性。如果將贛南圍屋與閩西土樓、粵東圍攏屋做一比較的話,則這三者分別更注重表現“防御性”、“聚居性”、“舒適性”。除防御性特征外,不同地區的贛南圍屋在平面型制、內部秩序和空間形態方面常有不同的表現。對此,日本東京藝術大學建筑系教授片山和俊先生(Katayama kazutoshi)曾對筆者概述贛南圍屋、閩西土樓和粵東圍攏屋三者的特點為:“如果說土樓和圍攏屋是‘秩序=形態=空間’的話,那么圍屋則是‘秩序≠形態≠空間’。”意為三地圍樓式民居雖都體現了宗法禮制下聚族而居的性質,但圍屋建筑形式顯得活潑,富于變化,不像土樓、圍龍屋那樣看一兩座,就可推及其余了。(圖13—圖21)

圖9 9a.龍南里仁沙壩圍鳥瞰(圖片來源:劉敏、黃洋攝影)9b.里仁沙壩圍內景(圖片來源:萬幼楠攝影)9c.龍南里仁沙壩圍平面圖(圖片來源:萬幼楠繪制)9d.龍南里沙壩圍剖面圖(圖片來源:同圖9c)

圖10 10a.龍南桃江炮樓(圖片來源:同圖9b)10b.龍南楊村烏石圍疊堡(圖片來源:同圖9b)10c.龍南關西新圍炮角(圖片來源:同圖9b)10d.全南龍源壩墩子頭土圍懸堡(圖片來源:同圖9b)10e.龍南汶龍耀三圍懸堡(圖片來源:同圖9b)10f.全南雅溪石圍火角(圖片來源:同圖9b)

從現存實物考古與族譜資料研究來看,贛南圍屋出現的年代大約在明正德至萬歷年間。龍南武當的田心圍約建于明正德至嘉靖年間;楊村的烏石圍建于明萬歷年間。而“圍(屋)”一詞,從官方文獻資料看,出現于明末清初。如清同治《安遠縣志 · 武事》載:“(明崇禎)十五年,閻王總賊起,明年入縣境,攻破諸圍、寨,焚殺擄劫地方,慘甚”,“(清順治)十年,番天營賊萬余,流劫縣境,攻破各堡、圍、寨。”清康熙以后,攻圍的記載漸多。廣東圍屋的出現,也大多沒超出此歷史區間,甚至更晚些。而閩西南土樓、圍堡的出現,也不過在明嘉靖年間。從現有的調查研究資料看,閩南的部分土樓有清晰的紀年記載,例如:漳州市華安縣沙建鄉的“齊云樓”刻石紀年為“大明萬歷十八年(1590年)、大清同治丁卯年吉旦重修”。同鄉的“升平樓”紀年為萬歷二十九年(1601年)。另據《中國文物報》1993年8月22日第一版報道:漳浦縣發現四座明代紀年的土堡樓,兩座建于明嘉靖年間,另兩座建于隆慶和萬歷年間。①

圖11 11a.龍南里仁沙壩圍槍眼外觀(圖片來源:萬幼楠攝影)

11b.龍南里仁沙壩圍槍眼內觀(圖片來源:同圖11a)

11c.龍南關西新圍炮孔(圖片來源:同圖11a)

圖12 龍南楊村烏石村山下新圍“金包銀”(圖片來源:同圖11a)

圖13 龍南楊村燕翼圍鳥瞰(圖片來源:劉敏、黃洋攝影)

1.4 圍堡民居的興替消長

城堡式民居用于村落,始出現于明代正德年間。但城堡民居真正流行起來,還是在明嘉靖年間。自從王陽明開鄉村筑城衛民先河后,這類事情到嘉靖年間便較為多見了。嘉靖年間,由于南贛“八府一州”匪患猖獗,官府不僅在各要害處增設“巡檢司、寨、營”,而且將許多老的駐軍“司、寨、營”舊治,進行重修加固,普遍增建城垣或將土墻改為磚墻。如嘉靖二十一年(1542年)虞守愚②任南贛巡撫伊始上奏的四件事中,便有:“容臣將所轄地方巡司、衙門、隘堡處所通行查勘,除見存可緩者外,若系緊關要路應該添立。及原有墻宇今已朽塌者,聽臣行令委官堪估,或因舊址,或別卜善地,或傍依民村,使得守望相助,或巡司并入團堡,或團堡并入巡司,使得協力相守。”③其中贛南著名的如安遠的“長沙營”、黃鄉(今尋烏)司城、會昌的“羊

① 詳見萬幼楠.贛南圍屋研究[M].第三章的41頁和第七章的122頁,黑龍江人民出版社,2006年。

② 虞守愚,義烏人,曾主修《虔臺志》12卷,是歷任南贛巡撫中在事功方面可與周南、王陽明、吳百朋、江一麟等齊名的少數幾個循吏,后官至二品刑部尚書。

③ 明嘉靖三十四年談愷撰寫的《虔臺續志》卷四《事記三》之嘉靖二十一年冬虞守愚《條陳便宜》第二條。

角水堡所”都是他任上新建或增修的磚城。

圖14 定南龍塘鄉長富村圓圍平面圖(圖片來源:萬幼楠繪制)

圖15 全南烏桕壩鄉墩敘圍平面圖(圖片來源:同圖14)

圖16 安遠三百山唐屋恒豫圍平面圖(圖片來源:同圖14)

圖17 龍南縣武當鄉明代田心圍平面圖(圖片來源:同圖14)

圖18 龍南關西老圍(西昌圍) 平面圖(圖片來源:同圖14)

圖19 全南縣龍源壩雅西石圍(圖片來源:萬幼楠攝影)

圖20 定南歷市明遠第圍(圖片來源:同圖19)

圖21 龍南關西新圍俯瞰(圖片來源:劉敏、黃洋攝影)

自虞守愚任南贛巡撫倡建城堡后,整個“八府一州”地區,出現了一個建造城堡建筑的高峰時期。在贛南地區,除表1所載嘉靖年間由民間所建的7座城堡外,官府建造的著名城堡還有建于明嘉靖二十三年(1544年)的黃鄉司城(后與滅葉楷建尋烏縣有關)、明嘉靖四十五年(1566年)的下歷司城(后與滅賴清規有關,民國十五年定南縣遷此)、明隆慶三年的高砂土城(后成為定南縣治所)等官府所建的城堡。以上除高砂土城因升為縣治而保存至今外,余皆損毀,只存地名。

但是,城堡式村落工程浩大,不是一般大家族所能承擔的。它的建造和維護還需具備許多先決條件,除巨資外,尚有全民的凝聚力、建筑周期、日常管理維護等。同時,此類城堡式村落也為官府所忌憚。因此,稍晚相繼出現了水樓、炮臺和圍屋這幾種更易建設、易防守和易管理的家庭化城堡建筑。

水樓和炮臺這類防御性的建筑形式,顯然脫胎于城堡式民居中的炮樓(又稱硬樓、敵樓、火角,后來成為圍屋民居必備的防御性建筑元素)。它專業性強,遇警避入其內可以暫時抵御匪患,保全生命及隨身細軟財物,但是,不能攜帶的房舍家什往往不能幸免而遭到破壞。因此,它們的分布地域極為有限,僅見于南安、贛州兩府的邊遠縣,以及南安崇義和贛州尋烏這兩縣的邊僻鄉村。其中的水樓一度分布于距崇義縣城不遠的關田、沙溪兩村,也因可能威脅到縣城的安全為官府所不容而被焚毀。

于是,一種更為完善、更為實用,融日常安全防衛和居住生活于一體的防御性民居——圍屋,慢慢在整個贛南客家地區流行開來。

帶有民居性質的城堡、水樓、炮臺和圍屋,其出現的歷史時段大致在明代正德、嘉靖年間。城堡出現最早,但流行時間短,保存下來的量也最少;水樓和炮臺防御能力最強,但因實際居住和使用的效果較差,所以一直存在并游移于邊遠地區,不為大眾所廣泛接受;圍屋的出現時間可能要稍晚些,并且有較長的發展演變期,成型的圍屋到清嘉慶年間才形成較固定的形式。

貫穿于此類防御性民居發展的過程,圍屋是這類建筑中最為多變的類型。以龍南為例:明代的里仁栗園圍,是從城堡式村落發展而來的圍墻式村落;明末清初的關西老圍,是由村圍演變成的不規則形圍屋;而明代晚期武當的田心圍和楊村的烏石圍,這兩座大型的弧形圍屋(圍龍屋式圍屋),也透露出諸多從城堡、村圍變化而來的痕跡。

2 王陽明與轄區內圍堡民居興起的關系

防御性圍堡民居的出現,必然跟當地的社會動蕩有關。自明中期在贛州設立“南贛巡撫”以來,盜寇活動就從沒在轄區內停止。從《虔臺志》中可獲悉:自弘治八年(1495年)至天啟三年(1623年)的128年間,有記錄、成規模的捕盜事件共計102條(其中倭寇7次),其間有正德、嘉靖、隆慶年間三次大規模的征剿。這期間在剿撫防治的基礎上增建縣治12個,增設關隘238處,其中贛州84處、南安12處。進入清代后,這種局面也沒有發生根本性改變,“匪患”一直貫穿始終①詳見萬幼楠著《贛南圍屋研究》第四章“因由:賊盜蜂起,舉境倉皇”,黑龍江人民出版社,2006年。。

圍堡民居,從擇居本質上講,是不適宜人居的。它人畜混居,采光、通風、隔音較差,適用性、經濟性、私密性和生活方便性等也都不好。然而,只要這一地區的“盜寇”活動無法消弭,當地民眾就不得不選擇這種防御性民居,舒適性要求只好退居次要位置。

值得探討的是,雖然圍堡民居與社會動亂有關,但是明朝中后期,全國邊遠地區大都存在“匪患”流行的情況。在江西除了贛南外,贛北也存在著“靖安賊”、“姚源賊”、“東鄉賊”、“華林賊”等巨寇②詳見《明史紀事本末 · 平南贛盜》所示盜賊公布圖,引自唐立宗的文章《在“政區”與“盜區”之間——明代閩粵贛湘交界的秩序變動與地方行政演化》的180頁,刊載于《臺灣大學文史叢刊》,2002年。。但這些地方為什么沒有流行圍堡民居?除去持續的“匪患”之外,是否還存在其他因素?另一個非常復雜的問題是,為什么在南贛巡撫“八府一州”地區的“盜寇”會持續如此長的時間?筆者認為,除了自然地理、社會矛盾等客觀原因外,主觀上還應與南贛歷任巡撫所采取的治理手段有關,而其中又以王陽明“以盜制盜”“新民、義民”“建城設堡”等政策的影響最為深遠。

自明弘治八年(1495年)金澤始任南贛巡撫,至清康熙四年(1665年)林天擎任上撤并南贛巡撫,總共170年,計歷73任。王陽明是第六任巡撫,在位59個月,是所有巡撫中任職時間最長者。而且,像王陽明這樣的文武全才,歷史上少見的所謂“三不朽”(立功、立德、立言)人物,他在南贛定下的一些方略,是后人無法輕易擯棄的。

2.1 對“以盜制盜”方略的探討

“以盜制盜”方略自古有之,如同《水滸傳》中朝廷招撫宋江去征討方臘的故事。此策在明代“南贛巡撫”期間,并非由王陽明首先使用,但他卻是使用最多、最具典型性,并將之發揚光大的人。“以盜制盜”此后成為南贛平盜采用的常策,被稱為“贛州伎倆”③池大鬢面對王陽明使用招撫政策誘降時,對其部眾說:“若要伸,先用屈。贛州伎倆,亦須親往勘破。”引自[明]黃綰《陽明先生行狀》。詳見吳光等編校的《王陽明全集》卷三十八《世德記 · 傳》,上海古藉出版社,2012年。。有關此類的案例很多,其中最具代表性的為黃鄉的葉氏和岑崗的李氏,下文以葉氏為例來說明。

葉芳本為大帽山盜何積玉屬下頭目,正德六年(1511年)被巡撫周南招撫后,率家族安插到贛粵之交的黃鄉,成為安遠縣的“新民”。王陽明繼任后對其信任有加,幾乎每戰必有葉家軍參與,葉芳立下眾多汗馬功勞為王陽明所寵愛,以至王陽明改任兩廣總督時,也是調葉芳的兵前往助戰。可是,葉芳匪性不移,兵無紀律,劫掠地方,中途一哄而散。這本是十分嚴重的軍紀事件,但王陽明顧念舊情,只以“申牌告諭”方式相責了事。后來,葉氏后人葉廷春叛亂,被平息后,官府又縱容之,仍以葉金統領舊族盤居黃鄉。至明萬歷初年(1592年),歷經祖輩且掠且耕,葉氏到了葉楷這代已“濟惡五世,根柢深而羽翼眾”,“盤據三省交界的峻嶺崇峒,盤牙數百里而廣”,“黨羽二、三萬人,盡聽其號令”④詳見唐立宗《在“政區”與“盜區”之間——明代閩粵贛湘交界的秩序變動與地方行政演化》第220頁,《臺灣大學文史叢刊》,2002年。,占有田地約4 500畝(約300萬m2),安遠全縣受葉家控制的戶口已超過一半。

葉氏家族本是官府招安的“新民”,至此終釀成心腹大患,迫使官府痛下決心將其徹底剿滅。但經此周折,官府付出更高昂的代價,人民付出更大的犧牲,社會延續了更長一段苦難的歷程。

官府一味坐觀虎斗不作為,甚至挑唆、默許、容忍其坐大、做強的原因,王陽明對此有深入的研究和解說:“臣嘗深求其故,詢諸官僚,訪諸父老,采諸道路,驗諸田野,皆以為盜賊之日滋,由于招撫之太濫。招撫之太濫,由于兵力之不足……”①[明]王陽明《申明賞罰以勵人心疏》:“而有司者,以為既招撫之,則皆置之不問。盜賊習知官府之不彼與也,益從而仇脅之。民不任其苦,知官府之不足恃,亦遂靡然而從賊。由是盜賊益無所畏,而出劫日頻,知官府之必將已招也。百姓益無所恃,而從賊日眾……是故,近賊者,為之戰守;遠賊者,為之向導;處城廊者,為之交援;在官府者,為之間諜。其始出于避禍,其卒也從而利之。故曰‘盜賊之日滋,由于招撫之太濫’者,此也。”出自清同治七年版《南安府志》卷二十四《藝文志》,1987年贛州地志辦校點重印。② 參見[明]王陽明《申明賞罰以勵人心疏》,出自清同治七年版《南安府志》卷二十四《藝文志》,1987年贛州地志辦校點重印。明知而故犯,自有其為難之處。王陽明在任贛南巡撫的兩三年之前,“盜賊”“總計不過三千有余”,赴任時“已達數萬,不啻十倍于前”②。而朝廷未派一兵一卒,未撥一分征剿經費,這似乎是一個問題。但以王陽明手頭所掌握的資源和權力以及從后來工作開展的情況來看,這其實不是太大的問題。這從他任上流暢的征撫活動,尤其是能只用40余天就平定準備了十年之久的寧王造反,便可看出,他不缺乏智慧和手段。然而,他還是沿例選擇了“以盜制盜”為主的方略。這恐怕只能理解為是“國家戰略”了。

但因此導致的結果,一是“以盜制盜”策略所產生的負面作用遠遠大于其征剿所取得的戰果,不僅沒有改變反而加劇了屬地“群盜潛伏時發”和“群盜肆虐”的局面。二是它激化了百姓間的矛盾,撕裂了社會底層民眾間的情感。這一地區所謂的“盜賊”,絕大部分是拖家帶口以耕植為主的農民,他們只是農閑或遇災歉收時進行些劫掠活動,故方志中常稱“潛伏時發”。因此,“以盜制盜”其實就是“以民攻民”。三是這一策略導致地方豪強競起、強宗巨族各霸一方,廣大民眾失去了對官府的信賴,造成平民百姓甚至普通官府人員因地緣或親緣關系等紛紛暗結“盜賊”,以尋找蔽護或后路。參與過南贛征剿工作的抗倭名將俞大猷說:“葉賊累代雄據一方,與府縣相抗,王陽明公于此事不能無遺憾,以后諸公每欲圖之,而反受其制,皆猷所親見。”③參見[明]俞大猷《正氣堂續集》卷一《與江新原書》。轉引自唐立宗《在“政區”與“盜區”之間——明代閩粵贛湘交界的秩序變動與地方行政演化》,《臺灣大學文史叢刊》,第219頁,2002年。

2.2 對“新民、義民”方略的探討

何謂“新民”與“義民”?按唐立宗先生的詮釋:“所謂‘新民’,只是官方對待難治之境,流移無藉者的一種羈縻措施,時而稱招撫之民,又稱‘撫民’。若助官平盜具忠義表現者,則稱‘義民’;有功者則常旌表為‘義官’。”④參見唐立宗《在“政區”與“盜區”之間——明代閩粵贛湘交界的秩序變動與地方行政演化》,《臺灣大學文史叢刊》,第195頁,2002年。據研究,贛南“新民”一詞最早出現于嘉靖《南康縣志》,其中記載:“所謂‘新民’,蓋指橫水、桶岡諸峒而言,本邑絕無也。”⑤參見[明]劉昭文《南康縣志》卷七《南贛鄉約》。轉引自唐立宗《在“政區”與“盜區”之間——明代閩粵贛湘交界的秩序變動與地方行政演化》,《臺灣大學文史叢刊》,第196頁,2002年。可見正德時期,“新民”還很少,并是特指的一群人。《虔臺志續志》中大致寫道:“新民”約出現于正德年間⑥參見[明]嘉靖《虔臺志續志》卷二《紀事一》的“乙亥,十年春二月,請留官員以安招民”條:“先是監生林大倫、唐卿等與通判徐珪議招黃鄉新民何積玉、葉芳等。”。從明代贛南社會史及人口的變化情況看,自明代弘治年間始,贛南開始出現大量“新民”涌入山區進行開墾的現象。如“明洪武初,戶以八萬二千計,口以三十六萬六千計;永樂減其半,成化再三減其一;弘治中過成化而不及永樂。”⑦詳見清同治版《贛州府志》之舊序:順治十七年周令樹《序》,第15頁,1987年贛州地志辦校點重印。從相關資料看,在官府的召喚下,這些“新民”主要來自贛中和閩粵地區⑧見唐立宗《在“政區”與“盜區”之間——明代閩粵贛湘交界的秩序變動與地方行政演化》,《臺灣大學文史叢刊》,第41頁,2002年。。“義民”現象則在弘治年間便已出現⑨見[明]嘉靖《虔臺志續志》卷二《紀事一》,“弘治九年金澤《條陳地方便宜》第五條《舉報功之典以激勸人心》:‘后有冠帶義民廖思閏、陳受奮勇向前,斬獲賊首二級,又有義民父子土兵人等廖思溫等一十九人,各奮勇殺賊徒九名。力不能支,一時俱被賊殺死。以上義民人等,皆能奮不顧身,與賊戰死,情俱可憫’。”。剛出現的“義民”與后來招撫成“新民”之后而成為的新“義民”似乎出身有所不同,早前的“義民”應包含原居民和納入國家的編戶齊民。

到正德以后,出現了無論“新民”還是“義民”(或“義官”)都大量成為“賊寇”的事例,而且其勢力往往比招撫前更為洶涌。如大帽山寇何積玉、劉隆、葉芳,岑崗李鑒、曾蛇仔、盧源等都在正德年間被招撫成為“新民”,但后來其本人或接班人都復反叛。

這一地區“新民”與“義民”、“新民”之間、“義民”之間以及官府、原住民、土著民之間的各種矛盾糾葛,使得或明或暗的“賊盜”“流寇”洶涌成勢。在這種弱肉強食的局面中,各類人群為了自身的利益和安全,要么明傍或暗通“盜寇”甘受其驅使;要么“奮發圖強”,進而脫離官府的羈縻也成為不納稅的“盜寇”。如賴清規本為下歷原住平民,因從征三浰有功成為“義官”,后稱雄地方,“嘯聚十年,殺人千萬,地方受其荼毒”,⑩參見清同治版《贛州府志》卷三十二《經政志·武事》第1 026頁,贛州地志辦校點重印,1987年。最后被吳百朋剿滅而建定南縣。

“新民”后來常成為“內憂”甚至“盜寇”的原因很多,對他們的優待政策應是其一。如“正德時,因其內附,而以新民待之,使自保伍,而時其調役,使自耕鑿,而薄其征稅。”?其中最為要害的是“使自保伍”。他們受招安后仍領舊部兵馬,官府無從過問,因而留下禍根。其二是“新民”往往安置在省、府、縣交界或邊僻山區,遠離官府統治視線。這樣做原本是利用其發展邊區經濟,但實際卻也給予了他們獨立發展和自治做強的機會,造成編戶人口失于王化。其三是官方的姑息、懷柔。如“安遠人杜栢,素以武健擁眾自雄。王守仁督虔時,招之榮以冠帶,安插其眾二千人于縣百里外,號新民,宸濠反,栢領眾從征,不盡受守仁約束,攫幾萬金而還。守仁佯不問,由是益恣橫,擅生殺,邑民見者輒匍伏,長老者咸憤,沿途告安遠杜栢者,日以百數。相(指分巡湖西道周相,嘉靖十四年)至贛,聞栢恣橫不可捕,乃佯曰‘栢富招怨耳’,碎其狀。”?王巡撫是佯

? [明]章潢《圖書編》第39頁。轉引自唐立宗《在“政區”與“盜區”之間——明代閩粵贛湘交界的秩序變動與地方行政演化》,《臺灣大學文史叢刊》,第196頁,2002年。

? 詳見清同治版《贛州府志》卷三十一《經政志·兵制》第1 023頁,贛州地志辦校點重印,1987年不問,周巡道則佯稱是仇富,縱容程度于此可見一斑。

其結果是導致屬地“盜賊家族”不斷興起,領地處于“政區”與“盜區”之間①詳見唐立宗《在“政區”與“盜區”之間——明代閩粵贛湘交界的秩序變動與地方行政演化》一文。《臺灣大學文史叢刊》,2002年。,百姓“賊”“民”不分②詳見黃志繁,《“賊”“民”之間——12至18世紀贛南地域社會》,三聯書店,2006年。于是贛閩粵湘交界的“八府一州”地區進入到家家設堡、人人自危、割據紛爭,自然與社會環境皆險惡的境地。

2.3 對“建城設堡”方略的探討

城堡式民居的興建,從上述資料可見,似乎與王陽明的奏請或默許有關。按古制:天子九門、侯四門、大夫東西對門,百姓是不能建城設門的。因此有“王守仁奏請明武宗恩賜譚邦立城”之說。“峰山城”的建設,顯然是經王陽明準允、縱容的,且讓官方的“驛館”也遷入作為民居的城堡中來。這件事的過程在王陽明《移置驛傳疏》有很詳細的記載③參見[明]王陽明《移置驛傳疏(正德十三年二月二十五日)》,見吳光、錢明等校《王陽明全集》上集卷十一《奏疏三》,上海古藉出版社,2012年。。同時也見諸明嘉靖的《虔臺志續志》和清代的《南安府志》《大余縣志》,應當為信史。還有,龍南的栗園圍,占地約4.5萬余m2,村四周用片石砌筑圍墻(屬圍墻式村落,因與城堡式村落有區別,故表1未列),周長約789 m,高約6 m。村圍設東、西、南、北四門,現整體保存較好。此村圍的建設,據村民世代相傳,是祖上李清公當年追隨王陽明平三浰有功,王陽明為表彰其戰功于正德十三年(1518年)撥銀資建的。與峰山城、譚邦城的故事相類似。

堡和圍,本是具有割據性質的軍事設施,用這種型制來建造民居建筑,反而更易招惹官府或盜寇的注意。防御能力越強的民居,其危險性實際也越大。崇義關田“水樓”被官府焚毀,便足見其為統治者所不能容忍。

王陽明及其后任放任民間建城設堡所產生的負能量,一是促使這一地區全民皆兵,它在增強百姓抵抗“匪患”能力的同時,也增強了百姓尚武好斗的習氣和抗拒官府政令的底氣;二是勞民傷財,山區經濟的發展本來就十分艱難,將這些靠胼手胝足搏取的微薄收入,大量投入到民居的防衛設施上來,更加重了這一地區百姓的貧困,導至因貧致盜,惡性循環。

3 結語

自宋以降,史書皆載贛南之地為“盜賊淵藪、奸人亡命出沒之地”,所謂“贛寇紛紛”。其原因較復雜,各時代的歷史背景也不同,大致說來不外乎如下幾點。

其一,與自然條件有關。贛南地處四省交界山區,“然山僻俗悍,界四省之交,是以奸宄不測之徒,時時乘間竊發,疊嶂連嶺,處地既高,俯視各郡,勢若建瓴。”④見[清]同治十二年版《贛州府志 · 舊序》,湯斌《序》,贛州地志辦校注,1986年出版。明代的《虔臺續志》卷一開篇便稱:“虔當荊閩百粵之交,巖險聞于天下,峪峒深邃,綿壤千里。自不逞之徒依憑巢穴,阻兵為亂故。”⑤見[明]嘉靖《虔臺續志》卷第一《輿圖記》。官府一旦征剿,則盜匪此剿彼伏,東征西藏。

其二,與族群沖突有關。自宋以來,贛南地區居民,除了原百越族遺民,更多的是各時期迫于生計的拓荒者、逃災避難的流民、官府招撫或流放的移民,如前文所述的“新民”,來源較復雜。因此形成一種類似藩鎮割劇的局面(既承認中央,又常常抵制中央),豪強競起、強宗巨族各霸一方、亦官亦民又亦匪,這樣的居民和族群構成與周邊地區完全不同。

其三,與統治政策有關。自宋以來,贛南的政治和財稅狀況動蕩多變。政治方面,宋代和清代先后析設南安府和寧都直隸州,元初設江西行省,明后期設嶺北道和南贛巡撫,清設吉南贛寧分巡等,這既說明了贛南的重要性,也說明了贛南比較難以治理。財稅方面,官府不讓贛南人就近食“廣鹽”,卻強制其舍近求遠吃既雜惡、價格又貴一倍的“淮鹽”。僅圍繞食“淮鹽”還是食“廣鹽”的問題,自宋至清一直斗爭不息,成為貫穿贛南動亂的另一個重要原因,這方面的討論歷朝歷代都很多。

其四,與“王化”深度有關。贛南的精英階層和統治者都在思考贛南多盜的原因,而且也采取了很多措施,甚至宋代的周敦頤、明代的王陽明在此為官時還因此悟出了許多關于教化的道理,并形成了各自的理學流派。然而,從實際效果看,贛南的“王化”程度遠未涉及基層民眾。究其原因,除了上述前三方面的因素外,各朝各代也都有出自國家戰略和國家利益方面的考量,并非贛州人臣所能左右。

今天,圍堡式防御性民居已成為具有唯一性的世界文化遺產,具有極高的價值。圍堡式防御性民居的產生和發展,卻源于歷史上百姓和官府所做的不幸選擇,承載的是一段痛苦的記憶。通過研究可知,圍堡式防御性民居的產生,與匪患不靖有關;匪患不靖的原因,又與“以盜制盜”、“新民、義民”、“建城設堡”等政策有關。而明正德年間的周南、王陽明和嘉靖年間的虞守愚等是這些策略的制訂者、完善者和執行者,其中又以王陽明為中堅人物。

南贛巡撫統治贛南地區的這170年,孕育形成了贛閩粵轄區及其周邊地區的圍堡式防御性民居。通過對此展開研究,筆者更堅定了客家形成于清代的觀點⑥參見萬幼楠《客家形成晚清說》,原刊于2008年西安第22屆世客會《國際客家學術研討會》論文集,后收錄于萬幼楠拙著《贛南傳統建筑與文化》一書中,江西人民出版社,2013年。:只有通過這170年的統一與分裂、斗爭與融合、振蕩與沉淀,才能孕育形成一個新的民系——客家。這或許是筆者下一個需研究的課題。