所謂“借一還五”的同盟會籌餉債券考

徐 淵 (深圳)

在2014年第四期《中國錢幣》上,曾刊出筆者《孫中山發(fā)行百元面值中國革命政府債劵之售價考》一文,列數(shù)了孫中山及其領(lǐng)導的革命團體在開展反清斗爭各個時期所發(fā)籌餉債劵借還之比的變化情況:從興中會時期“借一還十”的軍需債劵,到同盟會前期“借一還四”的中華民務(wù)興利公司債券,再到同盟會后期“借一還二”的中華民國金幣票,乃至辛亥革命爆發(fā)后粵省軍政府“借一還一點五”的第二次執(zhí)照,得出結(jié)論為:籌餉債劵發(fā)行時間越早,其借還之比越高,而借還之比的總趨勢為逐步降低,其間并無大起大落的情況出現(xiàn)[1]。

本以為,上述有關(guān)孫中山反清斗爭時期籌餉債券借還之比變化的論述尚為完整,卻不料一位在圖書館工作的朋友來信告知,說是通過網(wǎng)絡(luò)搜索,獲悉同盟會時期還曾發(fā)行過“借一還五”的籌餉債劵,并查到了出處。居然還有“借一還五”的同盟會籌餉債券而自己竟不曾掌握,實在令人慚愧。便趕緊著手查找,以一探其究竟。

原來,此說出于鄭憲先生《中國同盟會革命經(jīng)費之研究》一文。鄭憲(Shelley Hsien Cheng.1924-1966),馬來西亞華僑,曾于美國華盛頓大學取得博士學位。鄭先生該文原文為英文,1964年發(fā)表于馬來亞大學文學會主編之《斑苔學報》,1979年被譯成中文在臺北《近代中國》十一期刊出。1994年該文曾收入“中國國民黨建黨一百周年叢書”之《中國國民黨黨史論文選集》第一冊,隨后又編入《中華民國建國文獻》之《革命開國文獻》史著部分。據(jù)說此文實際上為鄭先生當年博士論文中之一部分,后來該博士論文還被譯成中文于1985年出版,題目為《同盟會:其領(lǐng)導組織與財務(wù)》。就在鄭先生的這篇文章中,提到了“中山先生在1908、1909年間急需用錢”,為“籌措河內(nèi)革命軍武器儲藏費”等原因,發(fā)行了一種新債券。文章說“新的債券允于民國建立后,予投資者總數(shù)的五倍償還,較之過去發(fā)行的債券,償付額都高。”[2]那么,這種“借一還五”的革命軍新債券究竟是何種債券呢?

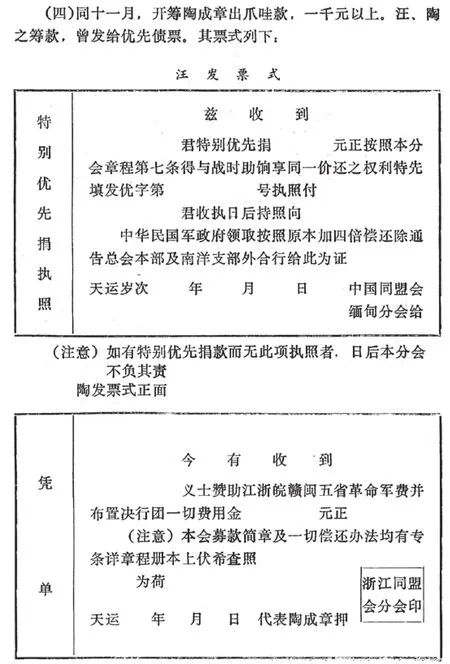

按照鄭先生文中的注釋可知,其所說的革命軍新債券見于徐市隱的《緬甸同盟會開國革命史》。查徐市隱書中有關(guān)“籌款捐助”部分,見有如下記載:戊申“冬十一月,開籌汪精衛(wèi)帶往星洲之款,二千八百元。”[3]“同十一月,開籌陶成章出爪哇款,一千元以上。”[4]“己酉春初,孫中山先生因經(jīng)費不足,派胡漢民到仰籌款,發(fā)汪所定票據(jù),計得二千元。”[5]書中還分別附有汪、陶發(fā)票之式樣。而鄭先生所說的革命軍新債券,顯然是指汪精衛(wèi)所定的籌款票據(jù)。該票據(jù)稱作“特別優(yōu)先捐執(zhí)照”,票面文字為:“茲收到□□君特別優(yōu)先捐□□元正,按照本分會章程第七條,得與戰(zhàn)時助餉享同一價還之權(quán)利,特先填發(fā)優(yōu)字第□□號執(zhí)照付□□君收執(zhí),日后持照向中華民國軍政府領(lǐng)取,按照原本加四倍償還。除通告總會本部及南洋支部外,合行給此為證。天運歲次□□年□□月□□日。中國同盟會緬甸分會給。”而票據(jù)中“日后持照向中華民國軍政府領(lǐng)取按照原本加四倍償還”即是鄭先生所謂“借一還五”之依據(jù),他是將“原本加四倍”理解成“原本另加四倍”。

但正如孫中山先生在1908年的一封復信中所明確指出的:“革命軍定章,凡出資助餉者,軍政府成立之后,一年期內(nèi)四倍償還,即萬元還四萬元也。”[6]也就是說,在同盟會前期,自發(fā)行中華民務(wù)興利公司債券開始,“借一還四”已作為革命軍的籌餉定章。因此,這個新債券如果真是“借一還五”,顯然不符合革命軍的籌餉定章。

筆者不由得想起1908年河口起義后孫中山與胡漢民、汪精衛(wèi)在新加坡增訂的《中國同盟會革命方略》,其中“招降清朝兵勇條件”之第一條的內(nèi)容為:“帶軍械來降者,記功一次,并照軍械原價加四倍賞給(如原價二十五元,則賞一百元),將來由軍政府頒發(fā)。”[7]而“原價二十五元,則賞一百元”正是按“借一還四”的籌餉定章辦理的:因為攜帶了作價為二十五元的軍械來投軍,現(xiàn)按此價之四倍即一百元的軍債券給賞,將來再由軍政府憑軍債券之面值來兌現(xiàn)。而“照軍械原價加四倍”顯然是按照軍械原價增加至四倍。

“招降清朝兵勇條件”中的“照軍械原價加四倍”與汪精衛(wèi)所定票據(jù)中的“按照原本加四倍”用語十分類似,說不定還是出于同一人的手筆。因此,汪式發(fā)票中的“原本加四倍”亦應是原本增加至四倍,即“借一還四”,而不是鄭先生所理解的原本另加四倍,即所謂的“借一還五”!

何況,徐市隱書中所附新證券式樣,除了汪式發(fā)票,還有陶式發(fā)票。書中不僅有其正面式樣,還刊登了背面所附募款簡章,其第五條謂:“諸義士所贊助之款,其償還法,悉照同盟會總章,俟辦有成效后四倍償還。其所得款數(shù),亦夠知東京總會及星洲分會。”[8]可見陶發(fā)票上明白無誤地標有實行同盟會“借一還四”之章程。而在同一地點(緬甸仰光)同一時間(戊申十一月)由汪精衛(wèi)所定的新債票,怎么可能隨便更改籌餉定章,任意提高償付額呢?因此可以肯定,該兩項在緬甸仰光發(fā)行的新債票,均應是同盟會前期明確標示“借一還四”內(nèi)容之革命軍債券實例。

另外,在鄭先生那篇《中國同盟會革命經(jīng)費之研究》的結(jié)尾處,還有一個同盟會時期債券“償還總數(shù)通常為投資額的二倍至五倍不等”[9]的論斷,其中前者當指同盟會后期發(fā)行的中華民國金幣票,而后者正是鄭先生將汪精衛(wèi)所定債票當成了“借一還五”的新債券。可見鄭先生對當年曾發(fā)行“借一還五”的債券深信不疑,因而一再提及,并將其作為同盟會時期借還之比最高的一種債券來看待。

現(xiàn)在,通過對所謂“借一還五”的同盟會籌餉債券之查考,搞清楚所以會得出有“借一還五”新債券的結(jié)論,完全是出于鄭先生對該債券文字含義的誤讀,從而將一種在緬甸仰光發(fā)行的“借一還四”債券當成了一種“借一還五”的新債券,還進一步認為同盟會時期債券償還總數(shù)最高為投資額的五倍,而且同盟會前期所發(fā)行的籌餉債券借還之比有低有高,并不統(tǒng)一。得出了如此之結(jié)論,顯然是離事實真相越來越遠了。

鄭憲先生生前曾對同盟會組織及其財務(wù)情況作過全面深入的研究,其有關(guān)著作在海外有很高聲望,影響十分廣泛。筆者亦曾在文章中多次引用過鄭先生的有關(guān)論點。不過,鄭先生所謂“借一還五”的同盟會新債券的說法,顯然不符合事實,從而誤導了讀者。因此,有必要在此重溫孫中山先生當年實行的“借一還四”籌餉定章,揭開所謂“借一還五”新債券之真相,糾正其失誤,還其“借一還四”籌餉債券之本來面目。而鄭先生如地下有知,相信一定也會表示贊同的。

注釋:

[1] 《中國錢幣》2014年第4期,第25-26頁。

[2][9]鄭憲:《中國同盟會革命經(jīng)費之研究》,收錄于《中華民國建國文獻》之《革命開國文獻》第二輯,史著一。1996年臺北出版,第645-646頁。

[3][4][5][8]徐市隱:《緬甸中國同盟會開國革命史》,載《華僑與辛亥革命》,中國社會科學出版社1981年版,第165頁、第166頁、第167頁、第167頁。

[6][7]《孫中山全集》第一卷,中華書局1981年版,第365頁,第303頁。