《中國銀錠圖錄》編纂側記

金德平 (中國錢幣博物館)

一 事情的緣起

由中國人民銀行貨幣金銀局主持編纂的《中國銀錠圖錄》于2013年由中國金融出版社出版。我參與了此書的編書過程,并在專業內容方面較多地參與了工作,故而從側面記錄一些有關情況,為便利讀者對此書編纂背景、過程、價值的了解,根據追憶寫成此文,因我是作為一個協助者參與工作,故名之為“側記”。

大約是2011年9月的一天,我接到中國人民銀行總行貨幣金銀局金銀處孫乃君、孫桂玲同志的電話,邀我一談,見面后他們談到準備整理庫藏銀錠,并計劃擇要出書,邀我參與此項工作。因都是原來人民銀行總行的老同事,他們又知道我曾長期擔任過《中國錢幣》編輯部主任和中國錢幣博物館征集保管部主任的工作,所以找到我。就我的想法而言,我已退休,時間上自由;又長期關注金銀稱量貨幣,對這方面內容較為熟悉;且將沉睡庫房幾十年的銀錠整理建檔,將有價值者出書面世,是一件大好事。因此考慮之后表示,可以以幫忙者的身份參加,又經貨幣金銀局與中國錢幣博物館協調,我于2011年11月加入到此時啟動的銀錠整理工作中。

新中國解放之初,人民政府頒布了金銀管理辦法,禁止金銀計價流通,私相買賣,凡屬金銀的買賣、兌換、配售統一由中國人民銀行辦理,私人持有的金銀出售時只能賣給國家銀行。直至1999年10月中國人民銀行下發《關于白銀管理改革有關問題的通知》,決定放開白銀市場,四五十年時間人民銀行收兌了大量金銀,收兌的金銀中包含了大量歷史上的金銀錠。可以說人民銀行是中國最大的金銀錠藏家,其他機構、其他人的收藏與之完全沒有可比性。受特定時代的影響,當時收兌金銀經手人只負責鑒定成色,稱量重量,不及其他,完全不考慮收兌物的歷史價值、文物價值、工藝價值,所以收兌雙方只注重出售物的成色、重量,不用顧及品相、存世多寡等,這樣使得銀行收兌物一般沒有文物造假的可能。此次為規范管理,在封閉的銀行庫房中靜躺了幾十年的銀錠,即將逐步按枚建檔,按時代、類型建賬,并在可能的情況下,挑選有價值者出版。對大量銀錠逐枚建檔建賬既是一項獨立的工作,又是編纂圖錄的必要資料準備,這也決定了此事的巨大工作量和重要意義。

整理工作事務繁雜,由中國人民銀行貨幣金銀局統籌,金銀處具體組織,抽調各地人民銀行發行部門的一些工作人員參與,于2011年11月開始整理。銀錠量大,以前曾對歷史銀錠粗粗地按時代分類歸總裝箱,此次整理的是鴉片戰爭以前的銀錠,占庫存銀錠總量的一小部分。整理工作在西安、武漢、上海三地進行,各地庫房的銀錠押運至此三處清點交接,加上人民銀行所屬在北京的中國錢幣博物館的銀錠,在四處工作點整理了大批銀錠。整理過程中物品需與管庫方辦理嚴格的出庫、入庫手續,每枚銀錠都需建立編號,判定時代、類型,度量重量、尺寸,檢測成分,記錄品相、存放位置,拍攝照片,錄入計算機等。所以前期銀錠的調撥、人員的調集、設備的購置、場地的協調、整理工作的組織,加上后期出書的經費落實、編寫書稿、與出版社聯系、校對等種種方面,可以說這是一項繁復的系統性工程。就我所見,此書具體的組織者—貨幣金銀局金銀處做了大量的工作,陜西分行、武漢分行、上海分行,特別是發行處的同志和其他地區被抽調來參與工作的同志做了很多出色的工作,中國錢幣博物館對此事也予以了積極的支持,從而保證了工作的推進。在此期間我則是以一個返聘專業人員的身份參與工作,具體而言,在前期整理工作中參與銀錠實物的鑒定、分類,后期負責所有《中國銀錠圖錄》刊用銀錠的選擇,以及對選用銀錠的辨析時代、形制分類、排定位序、酌定錠名等工作。

二 關于《圖錄》編寫內容的考慮

圖錄的編纂是在庫存銀錠建檔建賬的基礎上進行的,此次庫存銀錠開箱整理的重點是唐代至清前期(至鴉片戰爭)的銀錠,限于條件未能整理庫存的大量清后期至民國的銀錠,而出《中國銀錠圖錄》又要有一個較完整的系統性,所以我將中國人民銀行錢幣博物館的清后期至民國的銀錠選擇部分加入圖錄中(錢幣博物館的銀錠主要也是建館時由人民銀行各地庫房選調而來),以便于讀者對中國的銀錠有一個系統的了解。

全書共選用銀錠1163枚,明代以前的192枚,清代以后的971枚,選取時盡量涵蓋不同時代各種銀錠類型,選擇錠面文字信息量大的銀錠,使用相對品相好的錠子。因明代以前的銀錠存世不多,能用的盡可能使用,清以后的銀錠較多,則選擇使用的余地大一些。因出書篇幅的限制,重要一些的銀錠使用了正視圖和側視圖,以便了解器形、文字,有些常見的類型則使用一個圖,特別應予注意的銀錠有的還用了背視圖。

眾多的銀錠用于書中有一個重要問題,即如何歸類編排的問題。編排既要體現銀錠本身的系統性,又要便于讀者的閱讀,便于讀者將自己實物與書中內容比對。是將銀錠以時代順序編排?還是以地域區劃編排?又或者以使用性質編排?我認為都難以處理,而且都不符合銀錠本身的本質特點。縱觀其他中國歷史貨幣的特色:先秦以后的古錢是方孔圓錢的基本形態,有表示年號或重量的面文;紙幣以薄薄的紙張印以大量信息;機制幣用正背模具在坯餅上打制出銅元、銀元。它們都是相對集中地制作發行,用相同的母錢、鈔版、印模,制作出大批的成品,其上的信息統一、規范,易于對其排列比對。銀錠則是多為民間分散鑄造,規范性差,錠面文字少,時代、地域等信息在很多銀錠上多不顯示;但是,銀錠是貴金屬稱量貨幣,計重使用,被鑄成一定的貨幣形態,不同時代銀錠形態體現著歷史演化痕跡,相同時代各地區間因使用習慣、各自的防偽防假特點又造成地域間銀錠形態的不同。因此,銀錠與其他貨幣的一大不同點是本身具有一套形態體系,不同時、空銀錠類別間各有自己的器形特點,因此可按器物類型將眾多銀錠分類。將銀錠看成具有多種多樣器物形態的貨幣,按器形對銀錠分類編排是本書的基本出發點。器形的不同折射到時代上,折射到地域上,表現在外的是銀錠時代的區分、地域的區分,但其底層基礎是銀錠器形的同異。

我曾把此書銀錠分類原則歸納為16個字:分門別類,以類相從,因勢利導,各歸其位。

像在大量的清至民國初的銀錠中,“分門別類,以類相從”體現為以“貨幣形態”“分門別類,以類相從”,大區分為大元寶、方寶、中元寶(十兩元寶)、橢圓錠、圓錠、砝碼錠、腰錠、槽錠、牌坊錠等。相同形態銀錠中以其特點再設分類,如大元寶量大,在大元寶中再加分類時,因其上文字相對豐富,且多銘地名,“因勢利導”,故可按其地域聯系今省區分類;凡銀錠上的歷史地名都查詢有關工具書,以定省屬,各省間再以收納銀錠數多少排序。橢圓錠特點是多有稅錠,是記錄近代稅制的珍貴材料,為突出其特點,可“因勢利導”,分類按先見原則,先挑稅錠,剩下再挑地名錠,再挑制作者錠,其余為其他橢圓錠。云南錠亦量大,種類繁多,核心是牌坊錠,牌坊錠的特色是公估制度,在牌坊錠內“因勢利導”是根據不同公估制度產生時間,“以類相從”,以公議、公議公估、匯號公估、公估、官公估、記月牌坊錠為序編排,又牌坊錠源于三槽錠,又與單槽錠、雙槽錠、大槽錠關系密切,故將它們排在牌坊錠之前。同類銀錠之中基本以音序排先后。這樣得以分門別類,按其特點使每一枚錠“各歸其位”。

銀錠的定名,明代以前的銀錠因器形的時代特點明顯,故名稱首排朝代,再排地點、制作者、性質等;清代以后的銀錠因器形的地域特點明顯,故名稱首排地點,再排時間、制作者、性質等。

全書所采用的這種排序法,考慮了銀錠這種稱量貨幣本身的特點,避免了操作上的難點,便于業內人士的閱讀和查詢。

欲查某錠,可按時代、器形翻閱此書相關篇章、類別。需要注意的是此圖錄只是提供初步的分類,所做的是按器形為主干的,注意各類型特色的分類,實際上銀錠的分類涉及多方面,某些銀錠的歸屬尚有可斟酌處,但此書的基本宗旨是提供銀錠實物素材,僅做大致歸類,進一步的考證,統一的辭典式的歸類則不在本書的編纂考慮范圍內。

三 值得注意的銀錠舉例

圖錄的編纂在于提供大量有價值實物的圖片、資料,以供研究者、收藏者做進一步研究和收藏時參考,所以圖錄編選時應注意入選實物的歷史價值和文物價值,編選者應該是一個“行內人”。我在此圖錄的編選中對某些銀錠是有些想法的,在圖錄這種表現形式中又不便表述,在這里就可以略加說明,以供有心者參考,這是讀者簡單翻閱圖錄時不一定能體會的。

1. 清代早期銀錠

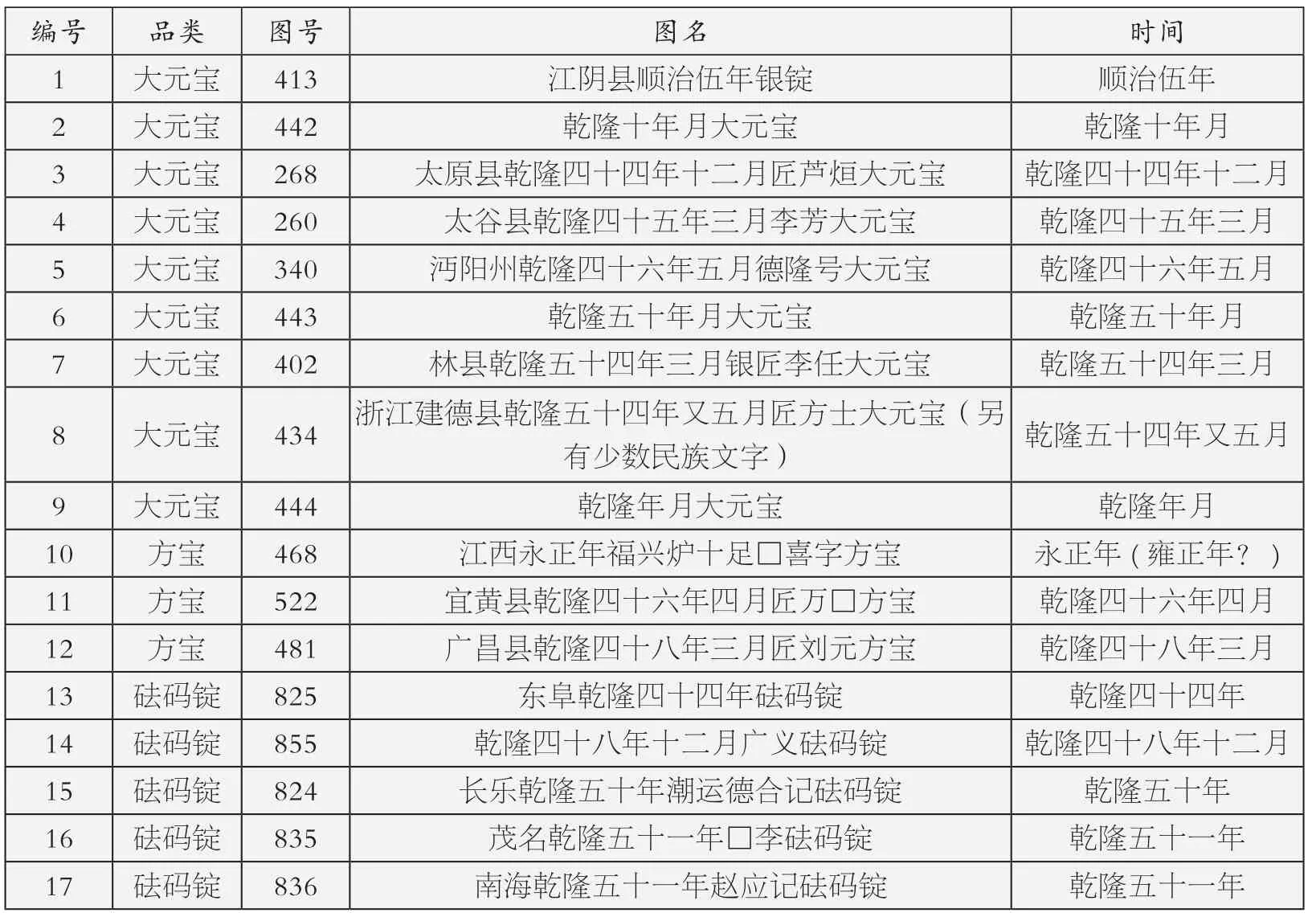

歷史銀錠中以往很少見到明確的清代早期錠,清代年號錠至嘉慶后才逐漸多起來。此次整理很難得的見到了十多枚清早期年號錠,其中大元寶錠9枚,方寶錠3枚,砝碼錠5枚(見表一)。434號外,形制已是較為規整,錠面平夷,使用戳記文字,如260號太谷縣乾隆四十五年三月李芳大元寶等,已是清代特征明顯的銀錠了,這可能表明,至乾隆后期大元寶基本形成了與明代銀錠風格不同的較為規整的形態;大元寶錠、方寶錠、砝碼錠見有早期年號字樣,是否表示這三種形態的銀錠與官錠的身份有著一些關系;此外,434號“浙江建德縣乾隆五十四年又五月匠方士大元寶”上鑿刻少數民族文字,也值得注意,期望有民族文字的研究者來辨識此錠上的民族文字。此外并附上825號東阜乾隆四十四年砝碼錠圖,以作參考。

表一 圖錄所收清代早期銀錠

圖413

圖468

圖434

圖260

圖825

2. 張獻忠大順年號銀錠

明代是中國白銀貨幣大發展的時期,白銀由在民間禁用到取得了官方認可的社會流通貨幣的地位,由于不是統一鑄行,明代銀錠呈現不規范的多種形態,又因用途的不同,錠上多鑿刻文字,記錄相關用途、時間、制作者等信息,很多內容今天看來具有珍貴的歷史價值。《中國銀錠圖錄》收錄了87枚明代錠,許多是首次發表,為讀者提供了可資進一步考辨的資料。

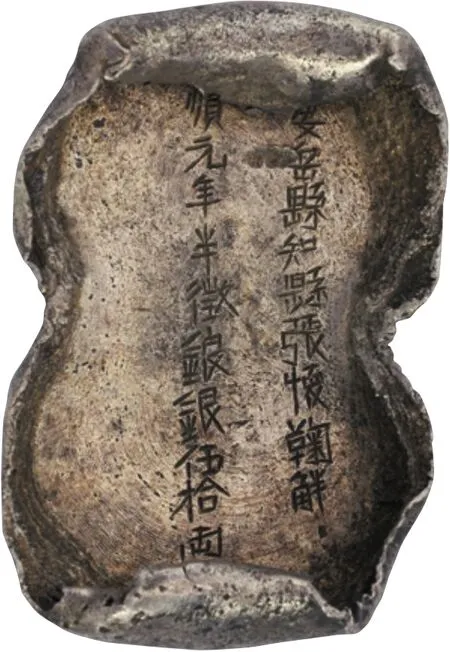

其中登錄的張獻忠大順年號銀錠值得重視。近年社會上出現了一批與張獻忠有關的銀錠,也存在一些爭議,此《圖錄》收錄的張獻忠銀錠不是水中出土,而是來自四川省人民銀行庫房,計有“大順元年”錠1枚(圖158),“大順二年”錠4枚(圖159、160、161、162),另還有6枚雖無年號,但有“二年”字樣的銀錠(圖163、164、165、166、167、168),我認為也屬張獻忠銀錠。利用這11枚銀錠及其銘文或可對張獻忠的大西政權的鑄銀、稅制稅種、征稅區域等有所了解。

圖158

圖161

3. 關于方寶銀錠

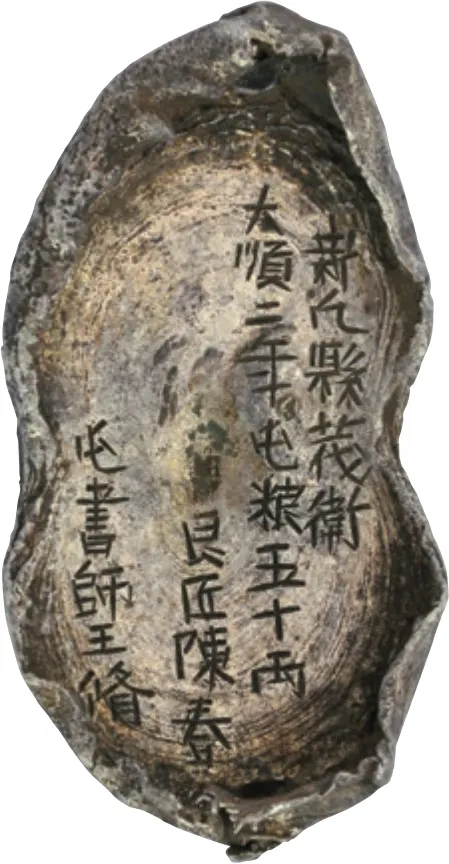

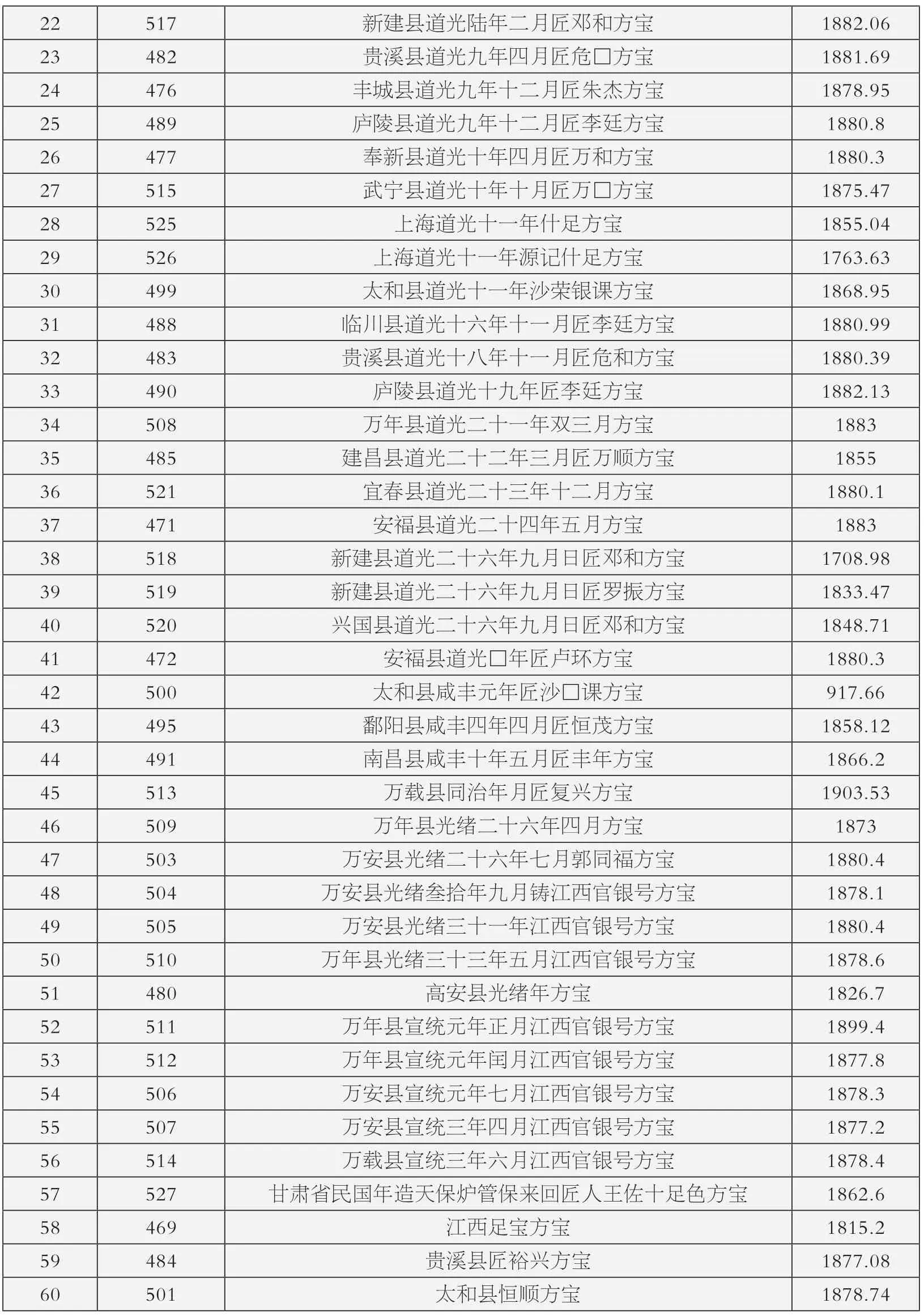

方寶是清代50兩類型銀錠的一個特色類型,主要鑄行于江西,至今仍有較高的市場價位。《圖錄》選入了60枚方寶,在此按年號先后將它們列于表二。

表二 圖錄所收年號方寶銀錠

22 517 新建縣道光陸年二月匠鄧和方寶 1882.06 23 482 貴溪縣道光九年四月匠危□方寶 1881.69 24 476 豐城縣道光九年十二月匠朱杰方寶 1878.95 25 489 廬陵縣道光九年十二月匠李廷方寶 1880.8 26 477 奉新縣道光十年四月匠萬和方寶 1880.3 27 515 武寧縣道光十年十月匠萬□方寶 1875.47 28 525 上海道光十一年什足方寶 1855.04 29 526 上海道光十一年源記什足方寶 1763.63 30 499 太和縣道光十一年沙榮銀課方寶 1868.95 31 488 臨川縣道光十六年十一月匠李廷方寶 1880.99 32 483 貴溪縣道光十八年十一月匠危和方寶 1880.39 33 490 廬陵縣道光十九年匠李廷方寶 1882.13 34 508 萬年縣道光二十一年雙三月方寶 1883 35 485 建昌縣道光二十二年三月匠萬順方寶 1855 36 521 宜春縣道光二十三年十二月方寶 1880.1 37 471 安福縣道光二十四年五月方寶 1883 38 518 新建縣道光二十六年九月日匠鄧和方寶 1708.98 39 519 新建縣道光二十六年九月日匠羅振方寶 1833.47 40 520 興國縣道光二十六年九月日匠鄧和方寶 1848.71 41 472 安福縣道光□年匠盧環方寶 1880.3 42 500 太和縣咸豐元年匠沙□課方寶 917.66 43 495 鄱陽縣咸豐四年四月匠恒茂方寶 1858.12 44 491 南昌縣咸豐十年五月匠豐年方寶 1866.2 45 513 萬載縣同治年月匠復興方寶 1903.53 46 509 萬年縣光緒二十六年四月方寶 1873 47 503 萬安縣光緒二十六年七月郭同福方寶 1880.4 48 504 萬安縣光緒叁拾年九月鑄江西官銀號方寶 1878.1 49 505 萬安縣光緒三十一年江西官銀號方寶 1880.4 50 510 萬年縣光緒三十三年五月江西官銀號方寶 1878.6 51 480 高安縣光緒年方寶 1826.7 52 511 萬年縣宣統元年正月江西官銀號方寶 1899.4 53 512 萬年縣宣統元年閏月江西官銀號方寶 1877.8 54 506 萬安縣宣統元年七月江西官銀號方寶 1878.3 55 507 萬安縣宣統三年四月江西官銀號方寶 1877.2 56 514 萬載縣宣統三年六月江西官銀號方寶 1878.4 57 527 甘肅省民國年造天保爐管保來回匠人王佐十足色方寶 1862.6 58 469 江西足寶方寶 1815.2 59 484 貴溪縣匠裕興方寶 1877.08 60 501 太和縣恒順方寶 1878.74

表中,圖468號錠是否為雍正時期錠尚不能肯定,乾隆錠有2枚(乾隆四十六年、四十八年),嘉慶錠有15枚,道光錠23枚,咸豐錠3枚,同治錠1枚,光緒錠6枚,宣統錠5枚,民國錠1枚,無年號錠3枚。由于由庫藏銀錠入選《圖錄》時考慮銀錠品相、時間、地區等多方面因素,且清代后期銀錠基本未整理,所以《圖錄》的各年號銀錠數量并無真正統計方面的意義,但是仍可從中看到,方寶這種特色銀錠,鑄造、存世數量不少,在乾隆后期即有所鑄行,至嘉慶、道光朝鑄行較多,一直鑄造至清末、民初。

圖469

圖427

圖426

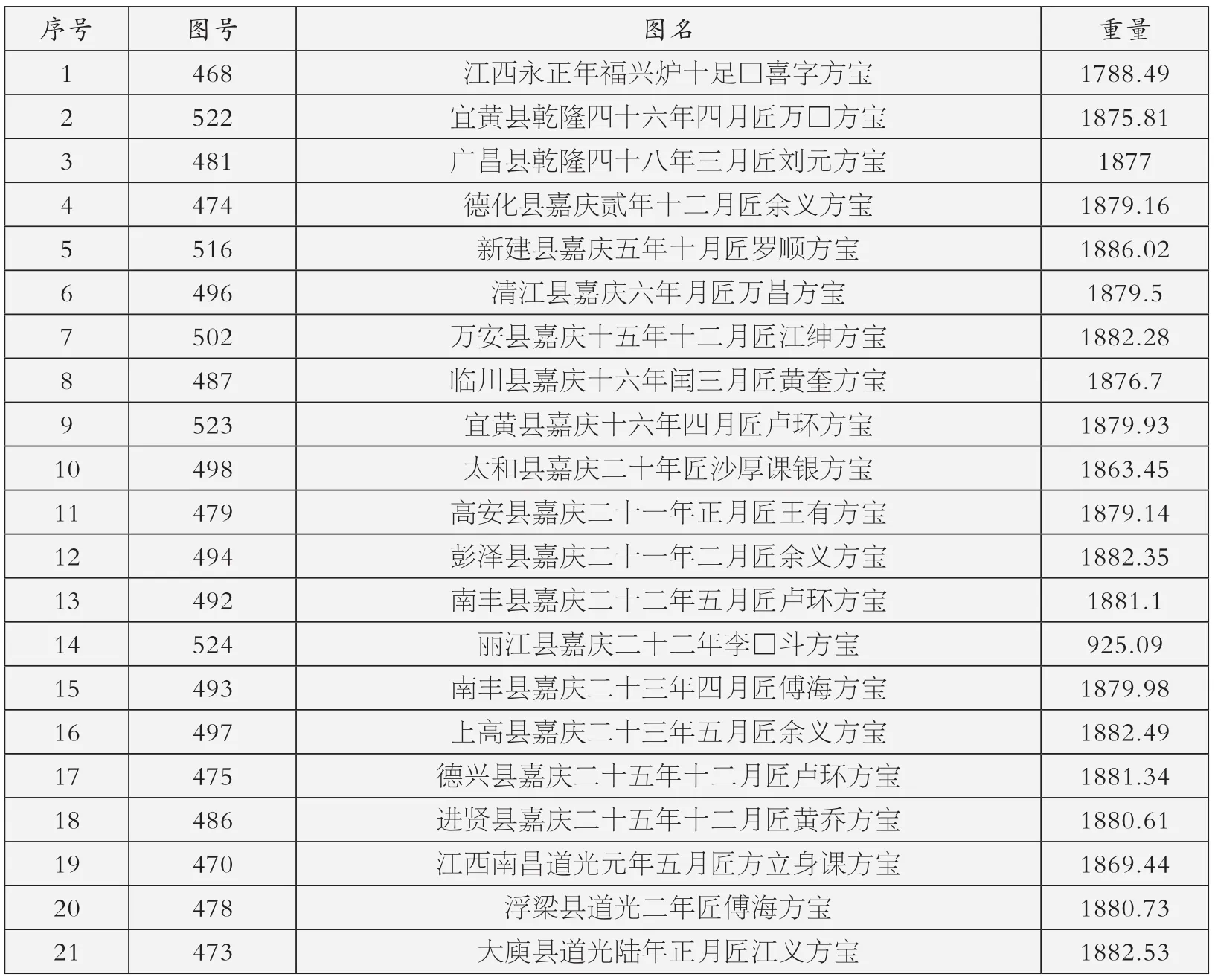

對3枚無年號錠還應提點一下,圖469號“江西足寶方寶”的戳記,文字內容打制位置都有別于其他方寶,特別是此銀錠高度明顯高于別的銀錠,達到60多毫米(其他錠多在40多到50毫米左右)。圖501“太和縣恒順方寶”罕見的錠面銘以鑿刻文字,而不是戳記文字,而且與圖484“貴溪縣匠裕興方寶”一樣,從所附背視圖可見,此兩枚銀錠底面不是平面,而是弧面,由此也加高了銀錠的高度。這些都是值得注意的。

相關值得注意的是歸在“清—民國初”時期“江西大元寶”內的圖426“樂安縣付玉大元寶”、圖427“新建縣王大元寶”、圖428“興國縣羅元大元寶”、圖429“永新縣危昭大元寶”一組4件銀錠,它們都未銘年號時間,其特點是文字鑿刻,底部弧面,收腰不明顯,起翅兩端略平!我曾猶豫其歸類,最后因圖426、428、429的制作精度較好的原因而歸清代,因底部、翅部未呈四角形而歸其于大元寶,但是,一直感到它們可能是與方寶很有淵源的形態,這種感覺拿著實物時可能更強烈,故借此機會加以說明。

我甚至懷疑,從器形演化過程而言,方寶來源于明代后期的一類銀錠,此類銀錠與之前銀錠比較,長度變短,高度增加,底部較厚,兩端平而略帶弧形,腰部較寬,腰部弧線弧度很小,周邊呈坡狀高起,其發展軌跡是自明末清初的圖427的銀錠類型發展到圖426的類型,再到圖501的類型,再到圖484類型,進而形成了后來的方寶銀錠。

圖501

圖484

4. 關于“湖南阜南官局省平足紋壹兩”小錠

在登錄、分類庫房銀錠時,整理到某省運來銀錠一個尾箱的時候,見為湊箱重在銀錠中放入了一些銀餅、銀元,因為此次只登錄銀錠,故整理完箱中銀錠后我起身離開,偶一回頭,卻見在幾十枚湖南的銀餅中(湖南的銀餅一般被歸為早期銀元),有一枚有點異樣,回身拿起,細看這枚異樣者(圖1112)錠面圓面,整面以一個模具打制而成,外圍珠圈,文字是“湖南阜南官局省平足紋壹兩”,略似銀元的一個單面形態;背面為錐形,錐形者顯然是鑄造成型,無疑為一枚銀錠。可以發現其正面形態與湖南阜南官局銀餅略同(參見附圖),但銀錠錠面圈內12字,在銀餅上被分成“湖南阜南官局”、“省平足紋壹兩”分別模壓在正背兩面。

在箱內幾十枚銀餅中僅見這一枚銀錠,應是一個發現。這枚銀錠其意義不單是見到了一個不同的品種,它還展示給我們銀錠向銀元變化的過渡形態:在向外國銀元學習的過程中,此枚阜南官局銀錠打在銀錠面上的不是常見的小戳記,而是以一個模印布滿錠面,略似銀元一面的形態;面文明標重量、平碼,如銀元之七錢二分、壹兩者;成品重量更精準化,湖南省錢平一兩重35.98克,圖1112錠重35.75克,誤差僅為0.6%,所示湖南阜南官局銀餅重36.1克,誤差為0.3%。故此可以認為是在阜南官局銀錠的基礎上,發展出湖南阜南官局銀餅,銀餅工藝是先制作兩面平夷,重量基本一定的坯餅,再用面模、背模雙面模壓文字,此類我國早期銀元的形態為阜南官局、湖南官錢局、湖南大清銀行、長沙乾益字號等銀餅所采用。但估計當時湖南所造各類銀餅,其坯餅制作還是經澆注、修整而成,模壓動力可能也非機器,而是人工加力。

比較“湖南阜南官局省平足紋壹兩”小錠與湖南阜南官局銀餅,此件小銀錠展示了我國銀錠在制作上向銀元靠攏,向銀餅、銀元過渡的一個形態。

圖1112

5. 選用承安寶貨的說明

據《金史·食貨三·錢幣》記載:“(承安二年)十二月,尚書省議,謂時所給官兵俸及邊戍軍須,皆以銀鈔相兼,舊例銀每鋌五十兩,其直百貫,民間或有截鑿之者,其價亦隨低昂,遂改鑄銀名‘承安寶貨’,一兩至十兩分五等,每兩折錢二貫,公私同見錢用。”至(承安)五年十二月,罷承安寶貨,所以金代承安寶貨銀錠實際行用了3年。

在過去很長時間,因未見到承安寶貨銀錠,故有人曾質疑《金史·食貨三·錢幣》的記載,并認為承安寶貨實際是一種銅錢。

時至1981年,中國人民銀行黑龍江分行在清理收兌到的庫存雜銀時發現了4枚一兩半承安寶貨(其中2枚后被轉至省文物部門),1982年5月在北京“中國歷代貨幣展覽”上被展示,受到廣泛關注。由于其是作為雜銀收購,來源不清,故有人對其真實性提出疑問。為此黑龍江省人民銀行將追尋承安寶貨來源作為一項重點科研項目安排,通過銀行系統查詢,在《黑龍江日報》等發表征詢啟示,終于1985年8月10日下午,黑龍江阿城縣楊樹鄉村民在地里刨土豆時,又發現了1枚一兩半承安寶貨,因見其像縣里在找的古銀錠,隨即上交到國家。阿城縣是金古都上京會寧府遺址,由此證明了金代承安寶貨銀錠的確實存在,以物證史,解決了一樁歷史疑案。

1986年中國人民銀行遼寧分行在他們的庫存中又發現2枚一兩重承安寶貨,1987年6月內蒙古興和縣再發現1枚金代承安寶貨一兩半銀錠。以上發現的一兩和一兩半承安寶貨各2枚現藏中國錢幣博物館。其他三個等次的承安寶貨一直未見實物,這三個等次當時是否實施了制造,目前不能確定。

因為金代承安寶貨銀錠是史有明載的官鑄銀錠,且分有重量等次,發行時間不長,發現數量不多,因而為人們所重視和關注。

在《中國銀錠圖錄》里中國錢幣博物館所存承安寶貨一兩半銀錠見于圖62、圖63,承安寶貨一兩銀錠見于圖65、圖66。此次整理庫藏,又見到了來自黑龍江人民銀行庫房的1 枚一兩半承安寶貨銀錠,重58.4克,長49.18,寬33.34,高6.35毫米(圖64),來自遼寧人民銀行庫房的1 枚一兩承安寶貨銀錠,重40.17克,長42.18,寬27.48,高5.19毫米(圖67)。

圖64

圖67

圖67那枚來自遼寧的一兩承安寶貨銀錠肯定是新發現,而對《圖錄》是否收錄圖64的那枚一兩半銀錠則曾一度引起我的猶豫,此錠尺寸、重量無問題,但文字略顯尖細,特別是成色有異,其成色為78%。據成分檢測數據,同為1兩半的圖62號錠成色是100%,圖63號錠成色是87%,1兩的圖65號錠成色是92%,圖66號錠成色是87%,圖67號錠成色是90%,但圖64號錠成色明顯偏低。因用無損檢測方法,成分測得或略有偏差,但此數據則相差較大,特別是圖64號錠和圖67號錠是同一地點用同一臺機器所測,故其含銀成分明顯低于其他5枚銀錠。

考慮之后仍把此錠作為一項資料放入《圖錄》。我認為此錠可能是1981年中國人民銀行黑龍江分行在清理庫存雜銀時發現的留存于銀行的2枚一兩半承安寶貨之一,1981年前收兌到的承安寶貨銀錠當代偽造的可能性不大,而可能是當時官方發行后期減色鑄造所致,或為當時民間仿鑄品。

《中國銀錠圖錄》出版至今已有5年,至今猶時時憶及整理銀錠庫藏和編纂書籍的情形,憶及當時一起工作的同事,特作此文以記之。