波紋夾層板沖擊響應理論計算方法研究

劉 昆,王 哲,王自力

(1. 江蘇科技大學 船舶與海洋工程學院,江蘇 鎮江 212003;2. 船舶與海洋工程碰撞擱淺研發中心,江蘇 鎮江 212003)

隨著現代海軍的不斷發展,艦船結構的抗沖擊性能已經成為了設計人員廣泛關注的問題,抗沖擊性能的好壞直接影響到艦船的作戰能力和艦上人員、設備的安全,對于整個艦船來說十分重要。夾層板作為一種組合結構,具有重量輕、比強度和比剛度高、抗沖擊能力強等優點,近年來國外先進造船國家已將其應用于軍船和民船部分區域結構的設計制造當中[1-3]。由于夾層板擁有廣闊的應用前景,近年來國內外學者進行了深入的研究。Fleck等[4]研究了空爆載荷作用下夾層梁結構的動態響應,并結合剛塑性材料模型推導了求解夾層梁塑性變形的解析計算公式,所得公式計算結果與有限元結果吻合良好。Xue等[5]通過理論與有限元相結合的方法研究了蜂窩夾層板、桁架夾層板以及波紋夾層板在局部壓潰及沖擊載荷作用下的動態響應,研究表明夾層板抗沖擊能力顯著優于等質量的平板。劉均等[6-7]對沖擊載荷下方形蜂窩夾層板的殘余變形進行了理論研究,并給出了簡化解析計算公式。Yuan等[8]考慮彎矩和軸力的影響,研究了夾層梁在沖擊載荷作用下的塑性變形理論計算方法,并與仿真結果進行了對比,兩者吻合較好。Li等[9]針對鋁制波紋夾層板開展了空中爆炸試驗研究,并進行了有限元數值分析,兩者一致性較好,驗證了有限元分析技術的可行性。Xia等[10]通過近距離空中爆炸試驗和接觸爆炸試驗研究了圓管夾芯夾層板的動態響應,研究發現近距離爆炸主要導致迎爆面和夾芯產生較大面積的塑性變形,而接觸爆炸則主要是迎爆面和夾芯的局部撕裂。

波紋夾層板夾芯形式多樣、力學性能復雜,爆炸沖擊載荷作用時間短且結構響應表現出強非線性特點,給理論求解帶來很大的困難,因此需對波紋夾層板的響應過程和變形模式進行適當簡化。本文以兩種典型的波紋夾層板為研究對象,基于動能定理和能量守恒等理論,考慮彎矩和膜力的影響,推導出波紋夾層板在爆炸載荷作用下塑性變形的解析計算公式,并與仿真結果進行對比分析以驗證和完善相關理論。研究成果可為波紋夾層板結構的設計和抗沖擊性能評估提供參考。

1 結構響應過程簡化分析

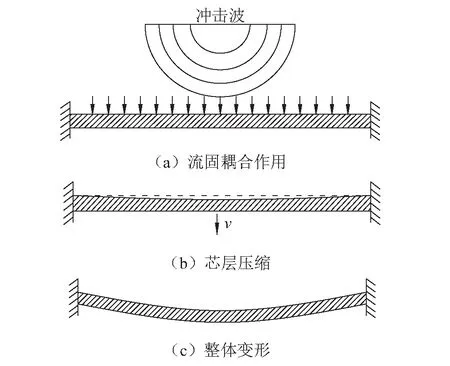

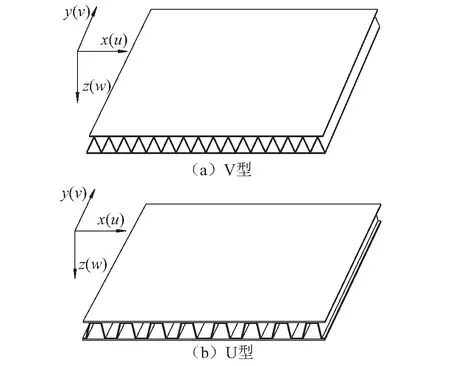

根據爆炸沖擊載荷的作用特點,可以把波紋夾層板的響應過程簡化為流固耦合作用、芯層壓縮和整體變形3個階段,如圖1所示。其中,圖1(a)為夾層板在沖擊載荷下受流固耦合作用而獲得初速度,夾層板受到爆炸沖擊波作用時,由于整個沖擊過程很短,在這一過程中可近似認為僅有迎爆面面板獲得初始速度,而其余結構此時仍保持靜止;圖1(b)為夾芯層受壓變形階段,當夾層板迎爆面產生初始速度后,波紋夾芯受迎爆面載荷的作用開始壓縮,同時芯層和背爆面在迎爆面的推動下逐漸加速,夾層板的面板和夾芯最終可以達到某一相同速度,這時夾芯壓縮過程結束;圖1(c)為夾層板的整體變形階段,芯層壓縮結束之后,整個夾層板仍具有速度,處于運動狀態,在慣性效應的作用下夾層板將繼續運動,直至速度為零,至此波紋夾層板完成整個變形響應過程。

圖1 波紋夾層板動態響應過程Fig.1 Dynamic response process of corrugated sandwich panel

2 波紋夾層板理論計算方法

2.1 波紋夾層板初始動能

在爆炸載荷作用下,波紋夾層板瞬間獲得較大的運動速度而進入塑性階段,因此在進行理論計算時忽略其彈性效應的影響,選用理想剛塑性材料進行分析。

沖擊載荷作用在夾層板迎爆面上,當沖擊波正入射一個剛性固定的平面時,單位面積上的入射沖量(I+)為[11]

(1)

I=2I+

(2)

式中:Ai為系數[12],且Ai=200~250;me為TNT當量;r為爆距;I為單位面積反射沖量。

根據第一階段分析,由動量定理可得迎爆面面板初始速度為

(3)

忽略四周約束對迎爆面瞬時運動狀態的影響,根據動能定理,此時結構的初始動能為

(4)

式中:S為夾層板的面積;ρf為夾層板材料密度;tf為夾層板迎爆面面板厚度。

2.2 波紋夾層板芯層壓縮

根據第二階段分析,夾芯壓縮完成后整個夾層板達到相同速度,依據動量守恒可得此時整個結構的運動速度為

(5)

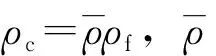

圖2 波紋夾層板幾何參數Fig.2 Geometric parameters of corrugated sandwich panels

由動能定理可得壓縮完成后整個結構的動能為

(6)

夾芯壓縮過程中,爆炸沖擊波的部分能量被芯層吸收,主要轉化為塑性變形能。由夾層板的初始動能和壓縮后的動能可以求得夾芯壓縮所吸收的能量

Ec=E0-Ea

(7)

對于矩形波紋夾層板,當坐標原點位于板的中心時,夾芯壓縮后夾層板的變形可通過傅里葉級數表示為

(8)

則夾芯壓縮所吸收的能量與夾芯壓縮變形量之間的關系可表示為

(9)

聯立式(7)和式(9)可得夾芯壓縮量為

(10)

2.3 波紋夾層板整體變形

芯層壓縮結束之后,波紋夾層板進入第三階段響應過程,在這一過程中夾層板將產生塑性彎曲和拉伸,其動能也將主要被塑性應變能所耗散。

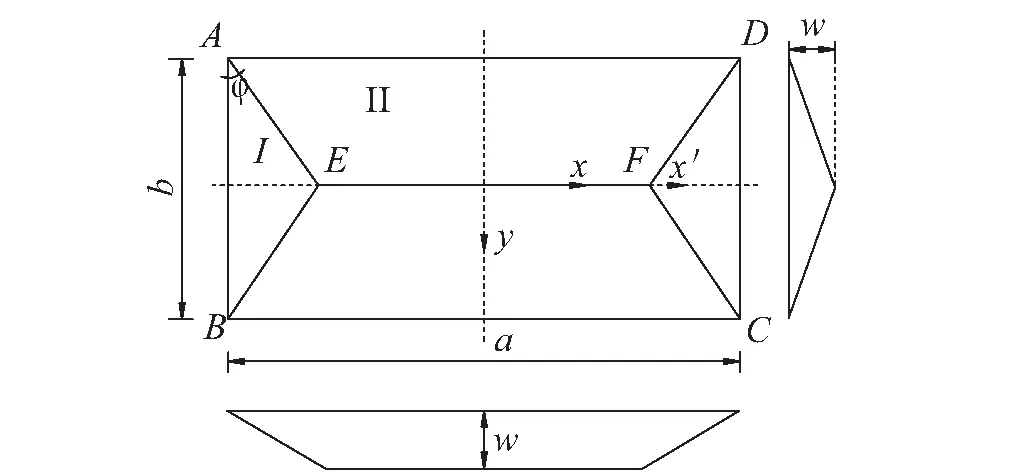

對于四周剛性固定的矩形波紋夾層板,為分析其整體變形,假設其在沖擊載荷作用下的塑性變形模式如圖3所示[13]。變形后的夾層板可分為4個呈中心對稱的剛性區域,分別為區域Ⅰ和區域Ⅱ。由于采用固支約束,因此各個區域的邊界處均為塑性鉸線,同時認為在沖擊過程中夾層板的變形模態不發生變化。

圖3 固支夾層板塑性變形模式Fig.3 Plastic deformation mode of the clamed sandwich panel

各個剛性區域變形后的位移場可由幾何關系表示

剛性區域Ⅰ為

(11)

剛性區域Ⅱ為

(12)

式中:a,b為分別夾層板的長和寬,且a≥b;w為最大位移; 角度φ由式(13)求得[14]

(13)

參考文獻[15],單位長度鉸線消耗的塑性能為

D=(M+Nwi)θi

(14)

則夾層板在變形過程中所有塑性鉸耗散的總塑性變形能為

(15)

式中:M為夾層板的彎矩;N為夾層板的膜力;wi為第i個鉸線處的橫向位移;θi為第i個鉸線的轉角;li為第i個鉸線的長度;n為鉸線個數。

對于矩形波紋夾層板,由于鉸線存在對稱性,則變形過程中其結構在鉸線處耗散的總能量為

(16)

波紋夾層板在鉸線處的轉角θAD,θAB,θAE和θEF可由幾何關系求得,分別為

(17)

(18)

(19)

θEF=2θAD

(20)

將式(17)~式(20)代入式(16),可得夾層板變形過程中在鉸線處的總耗散能為

(21)

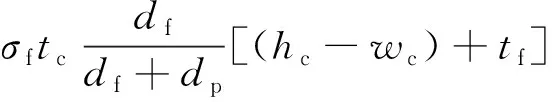

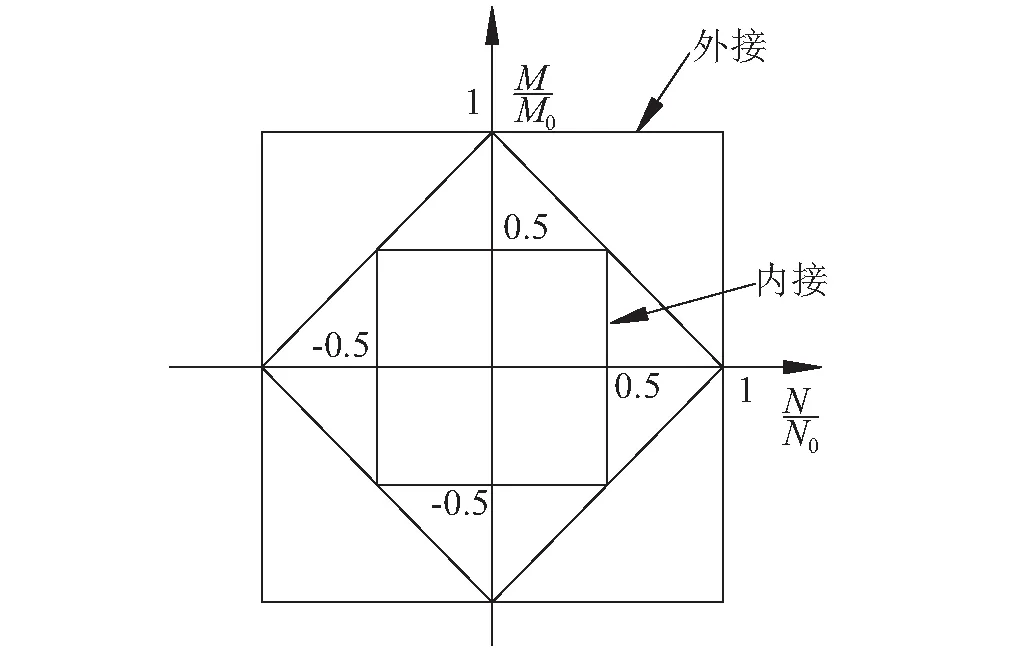

板的屈服函數可由膜力(N)和彎矩(M)來表示,對于夾層板而言,其屈服面的形式與面板和夾芯的相對強度和夾層板的厚度有關,因此與普通平板有所不同,可表示為

(22)

式中:M0為極限彎矩;N0為極限膜力。

由于波紋夾層板為各向異性結構,其不同方向的極限彎矩和極限膜力并不相同。

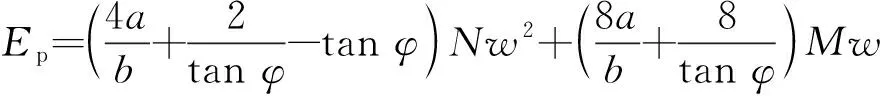

如圖4所示,以上述兩種波紋夾層板為研究對象,其x軸方向的極限彎矩

M0x=σftf[(hc-wc)+tf]

(23)

y軸方向的極限彎矩

(24)

圖4 波紋夾層板Fig.4 Corrugated sandwich panel

x軸方向的極限膜力

N0x=2σftf

(25)

y軸方向的極限膜力

(26)

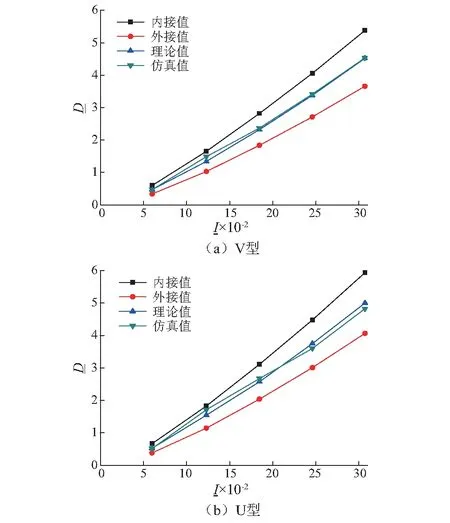

對于夾層結構的動態響應問題,一般很難得到其最終變形的解析解,為了盡可能準確求得其變形量,采用屈服函數的外接方形和內接方形作為其屈服面進行求解,如圖5所示。

夾層板外接屈服面

|N|=N0, |M|=M0

(27)

夾層板內接屈服面

|N|=0.5N0, |M|=0.5M0

(28)

采用外接屈服面,計算所得最終變形量比實際變形量偏小;而采用內接屈服面,求得的最終變形量比實際變形量偏大。因此,在求得結果之后,為盡可能使得結果準確可靠,取其平均值作為夾層板最終變形量的計算值。

圖5 夾層板結構屈服曲線Fig.5 The field curve of the sandwich panel structure

當屈服曲面為外接方形時,總耗散能為

(29)

當屈服曲面為內接方形時,總耗散能為

(30)

在波紋夾層板的整體變形過程中,其初始動能最終由其塑性變形能所耗散,因此

Ep=Ea

(31)

將式(31)分別代入式(29)和式(30),得

(32)

(33)

把式(23)~式(26)中的M0x,N0x,M0y,N0y分別代入式(32)和式(33) ,解上述兩個方程,舍去不符合實際的負值解,可分別得

(34)

(35)

(36)

(37)

取其平均值,即可得到波紋夾層板在爆炸沖擊載荷作用下的最終塑性變形量。

3 理論仿真結果對比分析

為了考察以上計算公式的可靠性,分別利用公式計算V型和U型兩種波紋夾層板在爆炸載荷作用下的位移響應。同時,利用大型有限元軟件ABAQUS進行相關數值仿真分析,并將兩者計算結果進行比較分析,驗證本文所建立的理論分析方法。

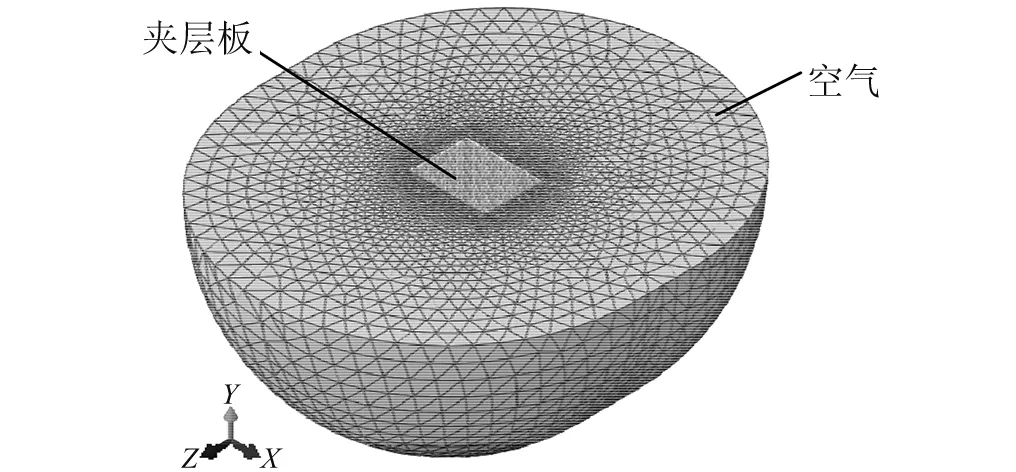

為了便于分析和比較,夾層板的位移用無量綱參數表示

(38)

式中:D為夾層板的最大位移量。

爆炸載荷沖量用無量綱參數表示

(39)

式中:M為單位面積夾層板的質量,M=2ρftc+hcρc。

3.1 波紋夾層板結構模型

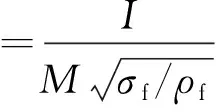

選取V型和U型兩種波紋夾層板作為研究對象,對其塑性動力響應進行分析。對于圖2所示的V型和U型波紋夾層板,確定其幾何尺寸參數,如表1所示。

表1 波紋夾層板幾何參數Tab.1 Geometric parameters of the corrugated sandwich panel mm

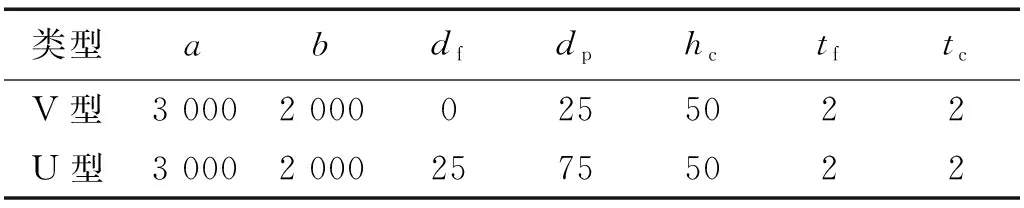

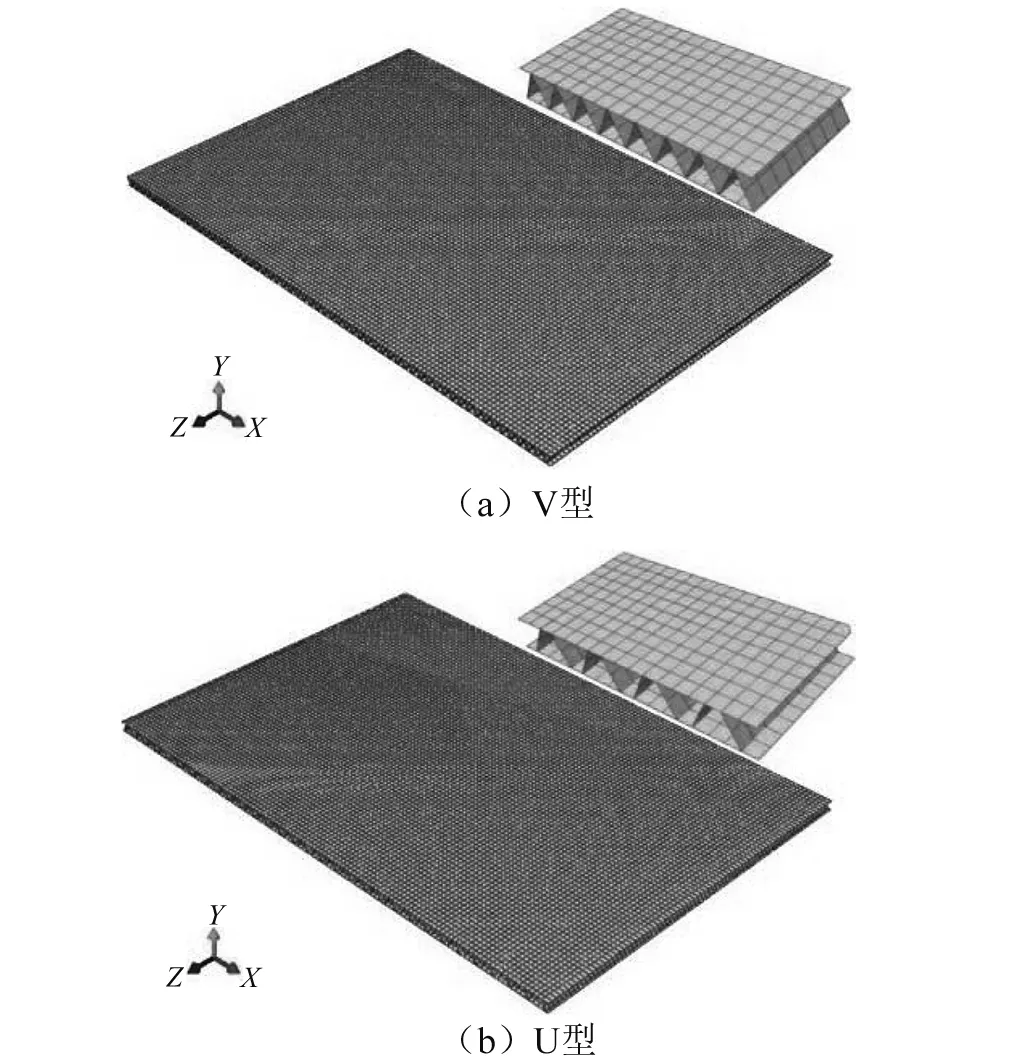

根據幾何尺寸建立兩種波紋夾層板的有限元模型。其中,空氣模型采用中間為柱體兩端為半球體的形狀,為減小空氣邊界的影響,確保計算精度,流場半徑取為結構半徑的6倍[16],并在流場邊界設置無反射邊界條件,有限元模型如圖6所示(1/2流場模型)。數值分析采用聲固耦合算法,流場選用4節點線性聲學四面體單元(AC3D4),空氣密度為1.25 kg/m3,體積模量為1.42×105Pa,結構流場之間設置耦合邊界。夾層板材料類型選用理想彈塑性材料,屈服強度σf=235 MPa,彈性模量E=210 GPa,密度ρf=7 850 kg/m3,泊松比μ=0.3。兩種夾層板的有限元模型如圖7所示,夾層板選用殼單元模擬,單元類型為4節點減縮積分四邊形單元(S4R),邊界條件為約束夾層板四周6個自由度。

3.2 有限元模型網格敏感性分析

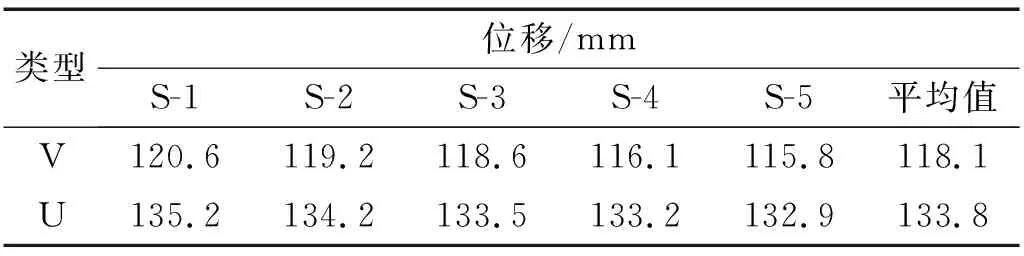

在進行有限元數值仿真分析時,有限元模型網格尺寸會對結構動態響應產生一定的影響,首先研究有限元模型的網格敏感性,充分探究結構單元尺寸的影響規律,以便更好的驗證理論分析方法。沖量大小選取I=0.185。根據夾層板結構尺寸,有限元網格大小選取10 mm,20 mm,30 mm,40 mm和50 mm,共5種單元尺寸,分別由S-1,S-2,S-3,S-4和S-5表示。在有限元數值分析中選取波紋夾層板背爆面中心點為典型測點,研究夾層板的最大位移量。

圖6 結構-流場有限元模型(1/2)Fig.6 Finite element model of structure-flow field(1/2)

圖7 波紋夾層板有限元模型Fig.7 Finite element models of corrugated sandwich panels

計算分析結果匯總于表2,對于V型夾層板,最小位移與最大位移相差3.98%;對于U型夾層板,兩者相差1.70%;V型夾層板的網格敏感性大于U型夾層板。位移曲線圖如圖8所示,可以看出,隨著單元尺寸的增大,有限元計算結果有逐漸減小的趨勢,但整體來說差別不大。單元劃分較大時,夾層板的夾芯壓縮等微小變形不能很好地體現,局部變形被忽略導致夾層板的整體抗彎強度增大,從而使得計算結果偏大。為了減少單元劃分對計算結果的影響,對不同單元尺寸的計算結果取平均值,可以看出,平均位移值與單元尺寸為20 mm和30 mm時的位移值較為接近,因此綜合考慮夾層板的結構尺寸、單元尺寸及計算機時的影響,后續分析時單元網格特征長度選取25 mm。

表2 網格敏感性分析Tab.2 Sensitivity analysis of elements

圖8 單元尺寸-位移曲線Fig.8 Element size-displacement curve

3.3 結構塑性變形對比分析

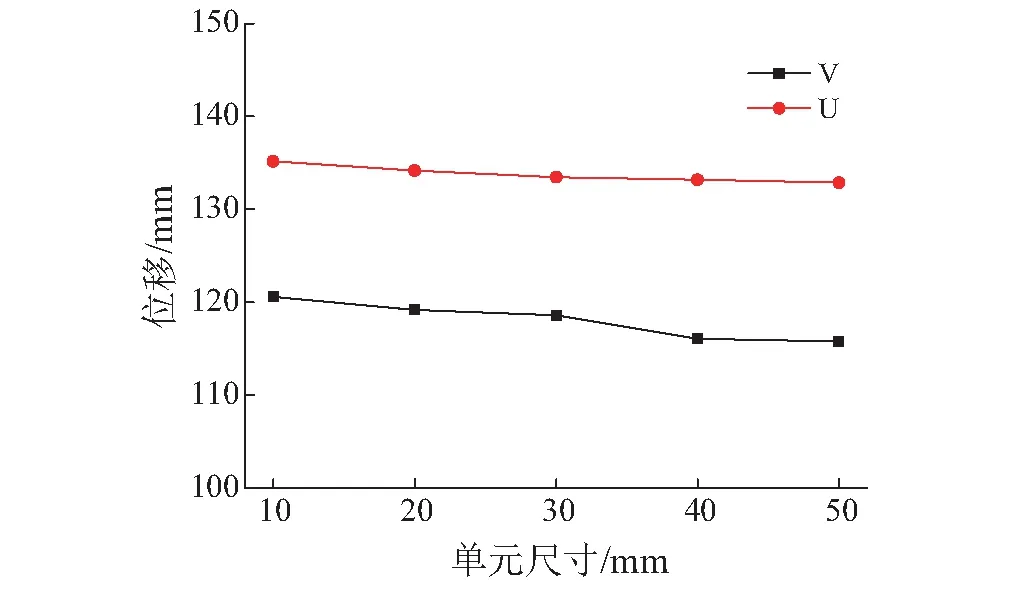

理論解求解過程應用計算程序MATLAB編程計算,通過初試參數輸入直接輸出計算結果。把理論計算結果與有限元分析結果進行整理,匯總成如圖9所示的位移-載荷曲線圖,從圖中可以看出,在不同沖量作用下,兩種波紋夾層板的位移趨勢基本相同,其位移值均隨著沖量的增加而近似呈線性增長。對比外接屈服面理論值和內接屈服面理論值,采用外接方形屈服函數求解得到的最大塑性變形比仿真值偏小,而采用內接屈服函數得到的最大塑性變形比仿真值偏大。將兩者平均值后,得到的理論值與仿真值較為接近。

當沖量相同時,V型波紋夾層板的位移均小于U型夾層板。這主要是由于V型夾層板單位長度的夾芯數量多于U型夾層板,雖然U型夾層板的夾芯結構中存在與上下面板連接的水平部分,增加了其結構強度,但單位面積內V型夾層板的截面慣性矩仍大于U型,故V型夾層板的抗沖擊能力相對較好,塑性變形量平均比U型低10.4%。但是,V型夾層板單位面積的質量比U型高14.7%。本文并未將兩種夾層板的質量統一化,因為夾層板的結構形式多種多樣,在同一質量下會得到很多種不同的結構形式,而不同的結構形式又具有不同的抗沖擊性能。由此可見,夾層板復雜的結構形式使得其具有多變的結構質量和力學性能,因此,在實際應用時應當根據需求合理選擇波紋夾層板類型。

圖9 波紋夾層板沖量-位移曲線Fig.9 Impulse-displacement curves of corrugated sandwich panels

兩種波紋夾層板理論與仿真計算的得到的最大塑性誤差在10%以內,其計算精度可滿足相關工程設計分析的要求。

3.4 結構變形模式對比分析

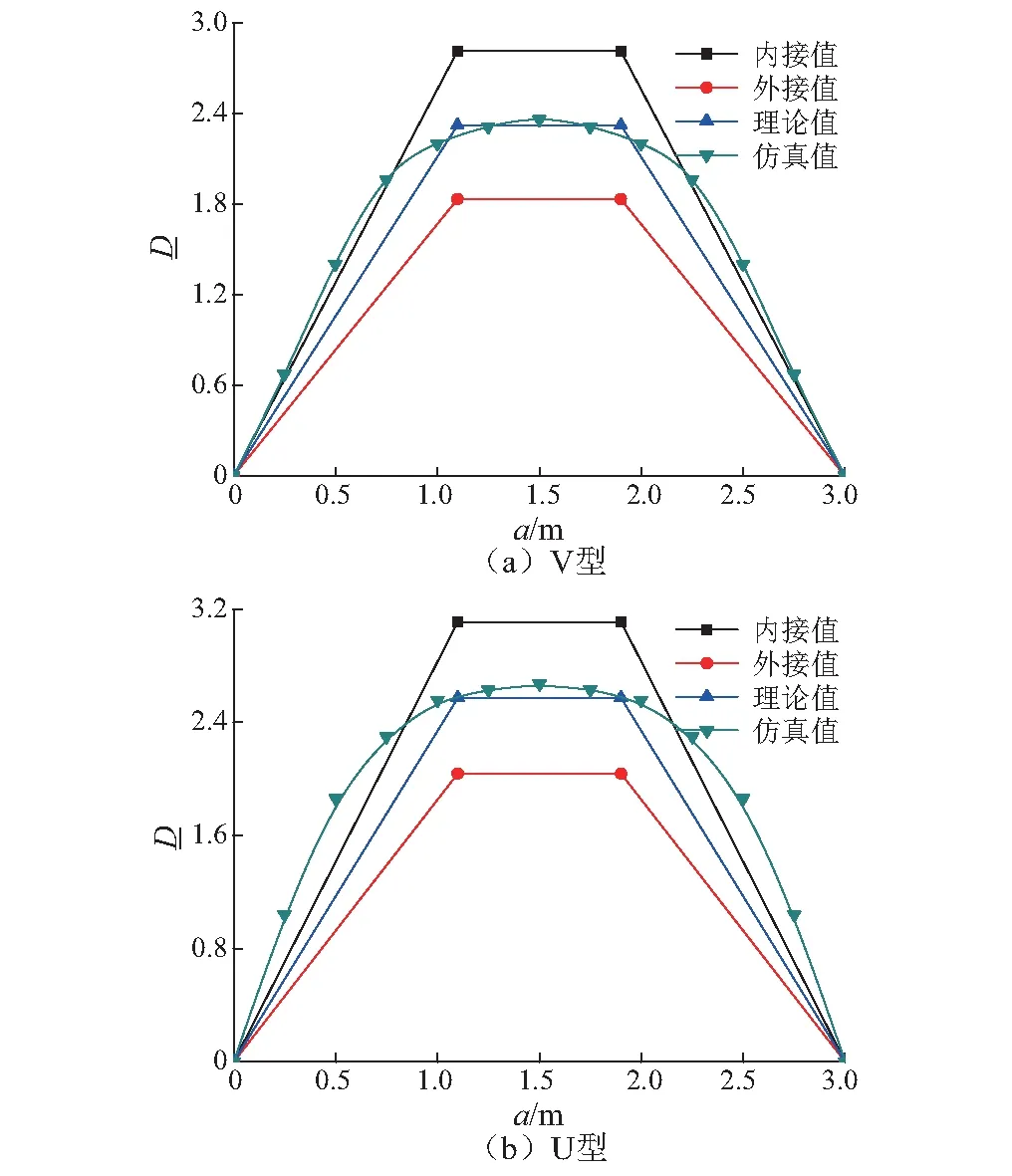

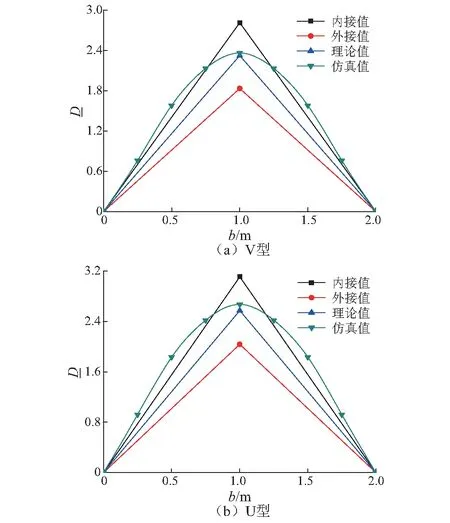

為了研究波紋夾層板的整體變形情況,選取相同沖量下(I=0.185)長、寬兩個方向中部典型剖面處夾層板的結構位移進行分析。夾層板沿長邊、短邊方向中心線的位移分布分別如圖10、圖11所示。可以看出,波紋夾層板的中部變形量與理論值較為接近,但在靠近中部區域的兩側,夾層板變形量大于理論值。利用內接屈服面求得的位移值與波紋夾層板兩側變形值相對來說較為接近,但最大值偏大。利用外接屈服面求得的位移值在整個結構中均小于仿真值。由于簡化解析采用剛塑性材料模型,位移曲線具有明顯的折點,因此與實際變形模式相比這種偏差不可避免,但本文簡化解析方法也能在一定程度上反映結構的變形情況,具有一定的參考價值。

總體來說,在波紋夾層板的整體變形方面,理論值所得趨勢與仿真值基本一致,沿長邊方向均存在一定程度的平臺區,而沿短邊方向則并不明顯,兩者峰值吻合較好,但在邊緣區域仿真值大于理論值。利用內接屈服面求解,能更好的反映其部分區域的變形情況,但峰值偏大;而利用外接屈服面求解則始終小于仿真值,且兩者偏差較大。

圖10 長邊方向中心線位移Fig.10 Displacement of the center line in the long side direction

圖11 短邊方向中心線位移Fig.11 Displacement of the center line in the short side direction

4 結 論

以典型波紋夾層板為研究對象,基于動能定理、能量守恒和塑性力學相關理論,建立了波紋夾層板在爆炸沖擊載荷作用下塑性變形計算方法,并開展相關仿真分析予以驗證。主要結論如下:

(1) 將波紋夾層板在爆炸沖擊載荷作用下的動態響應簡化成3個階段,逐一研究每一個階段的響應特點,采用剛塑性材料模型對其響應過程簡化分析,得到了沖擊載荷作用下波紋夾層板結構塑性變形的理論預報公式。

(2) 對夾層板結構有限元模型開展了網格敏感性分析,分析發現隨著網格尺寸的增大,有限元計算結果有減小的趨勢,但總體來說網格尺寸對計算結果影響較小。

(3) 采用理論及仿真方法計算了沖擊載荷下兩種典型波紋夾層板的最大塑性變形,兩者計算結果具有較好的一致性,驗證了該理論分析方法的可行性。

(4) 不同形式波紋夾層板的力學性能和結構質量有所差異,在實際設計應用過程中應具體分析,根據不同需求選擇合理的結構形式和結構尺寸,以便最大限度的發揮波紋夾層板的良好力學性能。