雙創背景下新農人鄉村旅游創新活動類型、空間分布與影響因素

劉傳喜 唐代劍

摘要:在“大眾創業、萬眾創新”的背景下,新農人成為鄉村旅游創新活動的重要力量。以浙江省為例,分析新農人在鄉村旅游中的創新活動類型,探討新農人鄉村旅游創新活動的空間分布特征以及影響因素。研究表明,浙江省新農人鄉村旅游創新活動的表現分布為經營型、平臺型和知識型3種類型,在空間分布上總體呈集聚狀態,已初步形成四大特色鮮明的新農人鄉村旅游創新活動空間集聚區,在縣域分布差異上,浙北縣域新農人鄉村旅游創新活動整體上比較活躍,而浙東南縣域較弱;浙江省新農人鄉村旅游創新活動的空間分布仍受區位條件、旅游發展水平等傳統因素影響,但是在信息時代,知識創新能力、社會資本等新因素的作用程度增強。

關鍵詞:新農人;鄉村旅游;創新活動;浙江省;空間分布;影響因素

中圖分類號: F590.75文獻標志碼: A

文章編號:1002-1302(2019)21-0044-05

收稿日期:2018-09-07

基金項目:江西省高校人文社會科學研究青年項目(編號:GL17224);江西科技師范大學博士科研啟動基金(編號:2018BSQD003)。

作者簡介:劉傳喜(1980—),男,遼寧瓦房店人,博士,講師,主要從事旅游規劃與開發研究。E-mail:874784600@qq.com。

目前,我國鄉村旅游發展普遍面臨人才匱乏、開發層次低、同質化嚴重等問題,無法滿足日益增長的多元化旅游需求,迫切需要轉型升級。2014年國家提出“大眾創業、萬眾創新”戰略,在社會各界引發創新創業新熱潮。鄉村旅游是“大眾創業、萬眾創新”的活躍領域,吸引了各類新農人群體投入到鄉村旅游創新活動中。新農人在鄉村旅游中作為創新活動的重要力量,已經成為鄉村旅游供給側結構性改革的先行者和開拓者,因此對新農人及其鄉村旅游創新活動進行研究具有重要理論和現實意義。

1理論綜述與研究方法

1.1新農人與鄉村旅游創新活動

長期以來,在城市化和工業化的進程中,鄉村和農民處于邊緣化的地位。但隨著對城市化、工業化以及現代農業發展帶來的種種弊端的反思,人們開始日益注重食品安全與休閑健康,渴望回歸自然生態,相當多的人正在重返土地,尋找一種充實的生活方式和自我定義的經濟成功[1]。因此,在世界范圍內出現再小農化現象,例如在歐洲地區,越來越多的農業人口正在將自身重塑為小農,而在全球許多地方興起的都市農業標志著一群新興農民(想要成為農民的非農民)的出現,同時也標志著小農階級從鄉村向現代化大城市的空間轉移[2]。新農人(new farmers)逐漸成為國外學者關注的研究議題,揚·杜威·范德普勒格提出了系統的新小農理論,認為新小農通過對景觀、生物多樣性和食品質量等的精心投入來創造并強化與整體社會新的相互關聯,進行鄉村生態資本、社會資本和文化資本的重建[2];Terblanché研究了南非新農人定居政策問題[3];Mailfert分析了在法國具有不同背景的新農人個人社會網絡如何提供農業初創企業啟動資源[1];Hamilton認為,消費者對健康食品興趣的增強以及各種形式的農場直接向消費者營銷的擴展,是支持新農人真正經濟機會的關鍵因素[4]。Ngo等利用地方認同感、地方依附感和社群感理論構建了一個研究新農人的地方性概念框架,揭示了新農人地方建設意識的主要特征[5]。

我國學者也開始關注新興的新農人群體。陳亮等指出,新農人是指以互聯網為工具,從事農業生產、流通、服務的人,具有互聯網、創新、文化、群體性四大基因[6]。農業農村部農村經濟體制與經營管理司課題組等認為,互聯網思維是新農人與其他農業從業者的顯著區別,新農人堅持綠色發展,強調生態自覺,普遍追求人與自然的和諧,且具有強烈的品牌意識和敏銳的市場洞察力、喜歡分享和交流、善于學習新事物等特征[7]。新農人群體來源廣泛,不僅包括村委會與鄉(鎮)黨政部門里的黨政干部,也包括跨地區、跨界而來的返鄉創業大學生、城市白領、大學生村官、網商、科研技術人員、非政府組織(NGO)志愿者及其他各界人士[8]。從組織形態來看,新農人群體的經營類型涵蓋了個體經營型、合作經營型和企業經營型等[7]。在我國,新農人正成為美麗鄉村建設的新動力[9]。

鄉村旅游是新農人參與鄉村實踐與跨產業融合發展的重要領域。當前我國鄉村旅游發展中存在諸多問題,例如鄉村旅游產品單一、開發層次低、觀念落后、缺乏特色等。對于鄉村旅游而言,最為缺乏的生產要素不是旅游資源、土地、勞動力和資金,而是以人才為載體、以支持性社會環境為外圍要素的創意資本[10]。而以新農人為代表的鄉村高層次生產要素在鄉村旅游地的集聚與擴散,為鄉村旅游發展注入了新的創新活力,新農人在鄉村實踐各種開放式旅游創新活動,正成為拓展鄉村旅游發展的新形式和推動鄉村旅游轉型升級的新動力。學者們對新鄉村經濟精英在鄉村旅游中的形成和作用機制[11]、新農人參與的鄉村旅游新業態表現與機制[12]以及新農人介入傳統村落文化保育[13]等問題進行了研究。

從上述文獻來看,目前關于新農人的理論研究主要集中在內涵、類型、特征等基本命題及社會資本(網絡)、地方建設意識、生產模式等主要內容方面,這為本研究提供了理論依據。新農人兼具創新屬性和流動屬性,即新農人具有不同于傳統農民的創新特質,并且在城鄉之間跨區域流動和跨界聯絡互動,因此新農人的創新活動通常表現出一種空間特征,但現有文獻很少從空間維度對新農人創新活動特征及影響因素進行研究。特別是在鄉村旅游領域,新農人分布直接影響鄉村旅游的創新活動程度和新型鄉村旅游業態供給以及鄉村的深層更新與重建,而此方面研究還較為缺乏。基于上述研究進展和新農人鄉村旅游創新實踐形勢,本研究以浙江省為案例地,分析浙江省新農人在鄉村旅游中的創新活動類型,探討新農人的創新活動空間特征以及影響因素,識別出新農人鄉村旅游創新活動空間分布的根本性影響因素,以期為新農人的鄉村旅游創新活動及其空間分布規律研究提供借鑒。

1.2研究方法與數據來源

本研究所使用的分析方法主要有調查法、空間分析法和回歸分析方法。首先通過調查歸納總結浙江省新農人鄉村旅游創新活動類型;其次在浙江省新農人鄉村旅游創新活動空間分布特征揭示上,主要采用的方法是最鄰近點指數、核密度和局部自相關分析法;最后在浙江省新農人鄉村旅游創新活動空間分布影響因素的揭示上采用多元回歸分析法,利用SPSS 20.0處理數據。

本研究涉及到的體現新農人創新活動特征的浙江省民宿數據來自于自在客、Airbnb等民宿網站;社區支持農業園、新農人聯盟、鄉創學院、公益活動數據來源于有機會、新農人等網站;鄉村營地數據來自中國露營網;特色小鎮數據來自浙江省發展和改革委員會于2015、2016年公布的2批省級特色小鎮創建名單;旅游淘寶村數據來自阿里研究院發布的《中國淘寶村研究報告(2015)》。涉及到的浙江省新農人鄉村旅游創新活動空間分布影響因素指標數據來源于各縣(市、區)的國民經濟和社會發展統計公報、年鑒、浙江省非物質文化遺產名錄、全國A級景區名錄以及Google地圖。上述所有數據所選擇的考察年份為2015年或最近年份。

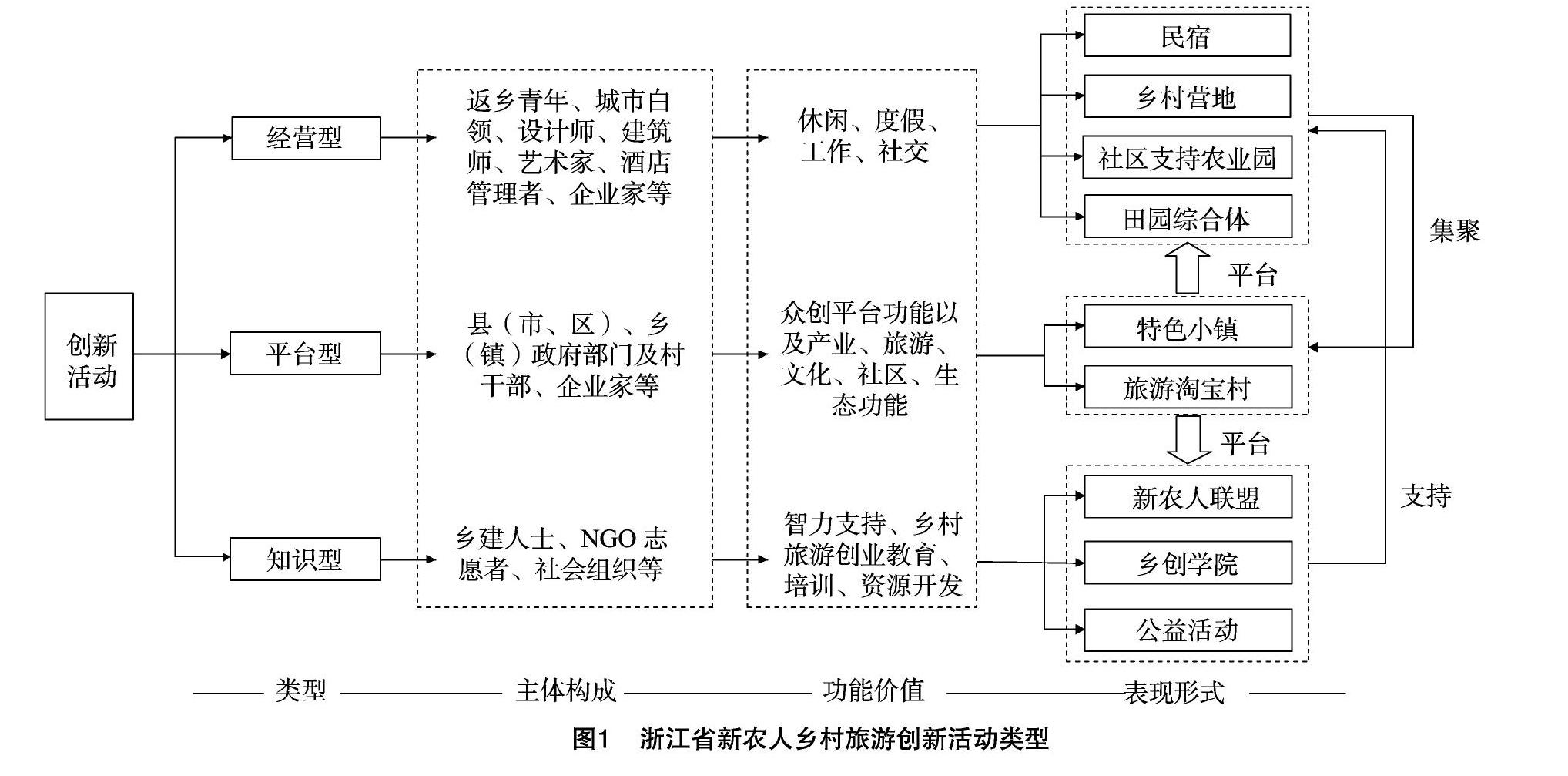

2浙江省新農人鄉村旅游創新活動類型

通過對浙江省的調研發現,浙江省新農人鄉村旅游創新活動根據其主體和主要功能價值的差異可以分為3類:經營型創新活動、平臺型創新活動和知識型創新活動(圖1)。經營型創新活動的主體主要是返鄉青年、城市白領、設計師、建筑師、藝術家、酒店管理者、企業家等新農人群體,他們在鄉村創建民宿、鄉村營地、社區支持農業園、田園綜合體等新型業態,直接從事鄉村旅游經營活動,其經營活動通常具有半農半X特征,即立足于鄉土,將商業經營和自身的旅游化生活方式相結合,提供休閑、度假、工作、社交等功能。平臺型創新活動的主體主要是縣(市、區)、鄉(鎮)政府部門及村干部、企業家等新農人群體,這些新農人群體通過建設特色小鎮、旅游淘寶村等構建有機融合政策、資本、旅游、商業、生態、社區并聚集創新功能的特色產業發展平臺,這種平臺具有鄉村旅游眾創空間性質,通過搭建城鄉互動平臺集聚信息時代各種高端要素,進而激活鄉村旅游新型創新的巨大潛能。知識型創新活動的主體主要是鄉建人士、NGO志愿者、社會組織等新農人群體,致力于鄉村文旅綜合業態人才聚集、培訓、孵化的鄉建人士、NGO志愿者、社會組織積極發起各種鄉村創新創業教育培訓項目,例如創建新農人聯盟和鄉創學院,舉辦各種鄉建公益活動,為返鄉青年、各類跨界鄉村旅游創業者提供不同的創業資源、知識教育和技能培訓,試圖構建多元、活力、開放、基于共享精神的鄉村創新創業(鄉創)學習共同體。

目前,浙江省新農人在鄉村旅游發展中的活動類型以經營型創新活動和平臺型創新活動為主,知識型創新活動還處于初步發展階段,但這種類型創新活動往往會產生較大效應,例如德清新農人創辦的莫干山民宿學院、浙江古村之友對龍泉、桐廬等地鄉村的活化、自然公社發起的“善果”銷售公益活動等,都有良性深遠的社會影響。在新農人進行的鄉村旅游創新活動中,平臺型創新活動通過特色小鎮、旅游淘寶村建設構建起新型鄉村建設平臺,吸引民宿、鄉村營地、社區支持農業園、田園綜合體等經營型創新活動集聚與融合,而知識型創新活動通常是經營型創新活動的重要資源來源,為經營型創新活動提供其發展所需的知識支持與創新人才。

3浙江省新農人鄉村旅游創新活動的空間分布特征

民宿、鄉村營地、社區支持農業園、田園綜合體、特色小鎮、旅游淘寶村、新農人聯盟、鄉創學院、公益活動是新農人鄉村旅游創新活動成果的表現,也是新農人鄉村旅游創新活動不同于傳統鄉村旅游創新活動的一種直觀測量。因此,本研究在浙江省新農人鄉村旅游創新活動的空間分布特征及影響因素分析中,使用民宿、鄉村營地、社區支持農業園、田園綜合體、特色小鎮、旅游淘寶村、新農人聯盟、鄉創學院、公益活動等空間分布數據來比較分析不同區域新農人鄉村旅游創新活動的情況。

3.1空間總體特征

使用最鄰近點指數對浙江省新農人鄉村旅游創新活動空間分布總體狀況進行量化測度。最鄰近點指數R在空間上呈現集聚、均勻、隨機分布3種點狀分布類型。當R=1時,說明點狀分布為隨機型;當R>1時,點狀要素趨于均勻分布;當R<1時,點狀要素趨于集聚分布。計算公式為

R=r1rE=2r1D。(1)

式中:R為最鄰近點指數;r1為實際最鄰近距離;rE為理論最鄰近距離,rE=12n/A=12D,其中A為區域面積,n為點數,D為點密度。

采用ArcGIS 10.0計算求得,R=0.72<1,表明浙江省新農人鄉村旅游創新活動在空間上呈集聚分布狀態。

核密度分析法可以進一步考察點數據在研究區域內的集聚情況。通常采用的方法為Rosenblatt-Parzen核估計,具體公式為

f(x)=1nh∑ni=1kx-Xih。(2)

式中:k()為核函數;h>0為帶寬;x-Xi表示估值點x到事件Xi處的距離。

通過ArcGIS 10.0軟件計算核密度(搜索半徑為3 km),得到浙江省新農人鄉村旅游創新活動較高密度空間分布區。其中點密度為0.037 0~0.067 5個/9 km2的高密度分布區集中在浙北地區,主要有杭州市西湖區及余杭區-臨安市、湖州市德清縣-安吉縣-長興縣、嘉興市南潯區-桐鄉市-嘉善縣等區域。點密度為0.020 0~0.036 9個/9 km2的次一級密度區主要分布在浙東沿海的島群、寧波市鄞州區-奉化縣、溫州市永嘉縣-臺州市仙居縣以及浙中的金華市浦江縣-蘭溪市、浙西南的麗水市蓮都區-松陽縣-遂昌縣等區域。上述高密度和次一級密度區是浙江省新農人鄉村旅游創新活動集聚和活躍的地區,其他區域則呈點狀低密度分布特征,新農人鄉村旅游創新活動空間分布比較零散。2015年,浙江省新農人鄉村旅游創新活動的發展在空間上已初步形成四大特色鮮明的區域:①以特色小鎮、民宿、田園綜合體、社區支持農業園等為特色,以杭州、湖州、嘉興等地區為核心的浙北新農人創新活動空間集聚區;②以民宿、鄉創公益活動等為特色,以麗水市為核心區域的浙西南新農人創新活動空間集聚區;③以民宿和特色小鎮為特色,以舟山群島為核心,以寧波市、溫州市為兩翼的浙東沿海新農人創新活動空間集聚區;④以鄉村營地、新農人聯盟、旅游淘寶村等為特色的浙中新農人創新活動空間集聚區。

3.2縣域分布差異

利用局部空間自相關法揭示浙江省新農人鄉村旅游創新活動在具體縣域之間空間自相關情況,反映縣域之間新農人鄉村旅游創新活動空間集聚的確切特征和模式。其計算公式為

Local Morans I=n(Xi-X)∑nj=1Wij(Xj-X)∑ni=1(Xi-X)2。(3)

式中:n為空間單元數量;Xi、Xj分別表示某屬性特征X在空間單元i和j上的觀測值;Wij為空間權重矩陣。

某縣域及與其相鄰縣域之間的局部空間關聯性質可被劃分為HH(高-高)、LL(低-低)、LH(低-高)、HL(高-低)4種類型。基于ArcGIS 10.0測算,處于HH區域的為湖州市德清縣、安吉縣等縣域,這些新農人鄉村旅游創新活動比較活躍的縣域,被其他同樣活躍度較高縣域所包圍,在空間上這些縣域之間彼此集聚,并互相積極影響,共同推動新農人鄉村旅游創新活動發展。處于LL區域的為溫州市文成縣和蒼南縣,這2個新農人鄉村旅游創新活動程度低的縣域被其他低活躍程度的縣域所包圍,表明浙東南鄉村新農人整體活躍程度較弱。處于HL區域的為臺州市仙居縣和溫州市永嘉縣,這2個新農人鄉村旅游創新活動程度較高的縣域被周邊低活躍程度的其他縣域所包圍,兩者之間存在較大的區域差異,且彼此存在不同的影響。衢州市常山縣、龍游縣為LH區域,這2個新農人鄉村旅游創新活動程度較低的縣域被其他高活動程度的縣域所包圍,兩者之間也存在較大的區域差異。

4浙江省新農人鄉村旅游創新活動空間分布影響因素

4.1變量選取

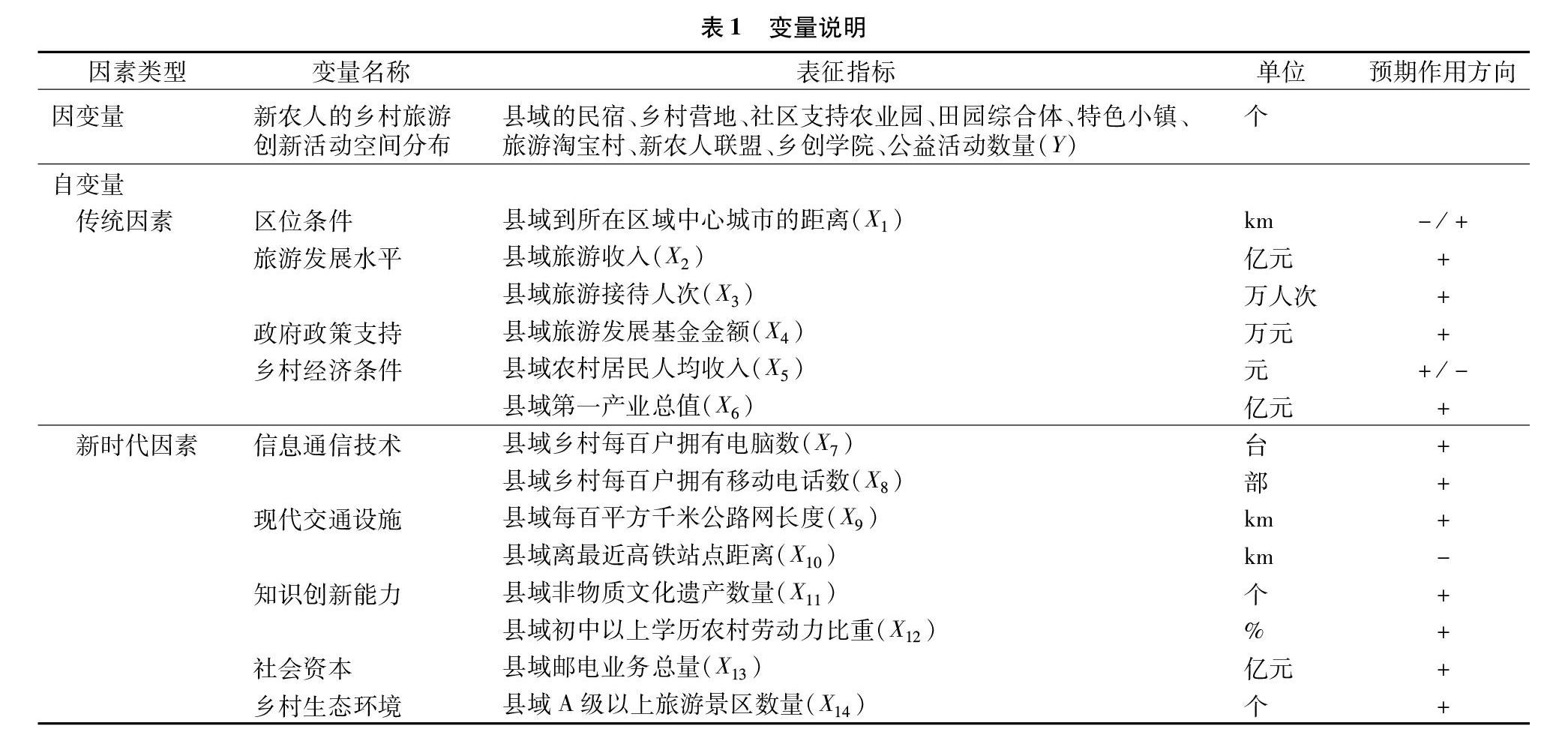

傳統區位理論認為,空間距離、資源、市場、政策等因素影響主體的區位選擇。但隨著信息化時代來臨,現代交通、信息通信、互聯網絡、生態資源、信息資源、知識資源等對區域發展及空間成長的重要性加強[14]。特別是現代服務業的發展及空間組織更多地受自然和文化環境、企業環境、客戶群、區位影響力與交通可達性等因素的影響,而受空間約束相對較小[15]。因此,本研究從傳統影響因素和信息時代影響因素兩大方面分析相關因素對浙江省新農人鄉村旅游創新活動空間分布差異產生的決定性影響(表1)。

4.1.1傳統影響因素傳統影響因素包括區位條件、旅游發展水平、政策支持和鄉村經濟條件。區位條件用“縣域到所在區域中心城市的距離(X1)”來衡量,體現縣域鄉村旅游地與大中城市客源地之間的關系,距離越近,客源越多,但是由于城市化的發展,離城市較近的鄉村,其生態環境往往受到破壞性影響,因此作用方向預計為負,也可能為正。縣域旅游發展水平反映了該地區鄉村旅游地可受輻射的客源規模,也反映了該地區旅游主體活躍和集聚程度,旅游業發展水平可以直接反映在“縣域旅游收入(X2)”“縣域旅游接待人次(X3)”上,均預計為正。政府的支持政策對新農人的鄉村旅游創新活動起到引導作用,特別是在資金支持政策方面效果尤為明顯,本研究以各縣域的“縣域旅游發展基金金額(X4)”作為反映政策支持力度的主要指標,預計為正。新農人鄉村旅游創新活動離不開整體鄉村經濟的支撐,鄉村經濟條件可用“縣域農村居民人均收入(X5)”和“縣域第一產業總值(X6)”來反映,其中“農村居民人均收入”預計為正,也可能為負,“第一產業總值”預計為正。

4.1.2信息時代影響因素信息時代影響因素包括信息通信技術、現代交通設施、知識創新能力、社會資本和鄉村生態環境。信息通信技術是鄉村與外界信息交流與溝通、有效傳遞信息資源的重要保障,新農人的創新活動依賴鄉村信息通信技術的普及,這里以“縣域鄉村每百戶擁有電腦數(X7)”“縣域鄉村每百戶擁有移動電話數(X8)”來衡量縣域鄉村的信息通信技術水平,預計均為正。高速鐵路、高速公路等現代交通設施網絡有利于新農人跨城鄉流動及物質、信息交換,因此本研究采用“縣域每百平方千米公路網長度(X9)”“縣域離最近高鐵站點距離(X10)”來衡量縣域的現代交通設施情況,其中“縣域每百平方千米公路網長度”預計為正,“縣域離最近高鐵站點距離”預計為負。非物質文化遺產源于鄉民的日常生活和生產實踐,是鄉民創造力的重要體現,隨著社會各界對非物質文化遺產重視程度的加深,鄉村非物質文化遺產又得到不同群體的傳承與創新;另外,鄉村居民的受教育程度決定了其文化素質,文化素質在很大程度上決定了創新能力的強弱,因此可以通過“縣域非物質文化遺產數量(X11)”和“縣域初中以上學歷農村勞動力比重(X12)”來體現縣域鄉村的知識創新能力,預計均為正。社會資本的規模體現了一個地區的開放性和創新性程度,社會資本的溢出效應有利于新農人創新活動的空間集聚與擴散。根據相關學者的研究,社會資本主要突出的是網絡連接作用,可用郵電業務總量來反映[16],因此本研究用“縣域郵電業務總量(X13)”作為縣域社會資本的宏觀測度指標,預計為正。優良的鄉村生態環境是新農人在鄉村生活與創新創業的吸引力所在,也是鄉村現代服務經濟本身對環境的必然要求。由于一個地區的自然和人文旅游資源分布塑造了該地區大的生態環境格局,本研究用“縣域A級以上旅游景區數量(X14)”反映縣域鄉村整體環境質量,預計為正。

4.2模型設定與結果分析

對多個影響因素的探索性分析可采取多元回歸模型。對原始回歸模型采取強行進入法進行分析發現,自變量間存在多重共線性,因此本研究采用逐步回歸分析法對原模型進行優化處理。K-S檢驗值為0.711,P值為0.715,大于0.05,表明模型殘差符合正態分布;F值為51.723,P值為0.000,表明自變量可以較好地解釋因變量。由表2可知,模型中的最小容差值為0.723,大于0.2,且VIF值最大為1.383,小于10,表明進入方程的自變量與其他自變量不存在共線性問題。模型的調整R2為0.536,說明本研究所選取的指標對新農人鄉村旅游創新活動縣域空間分布的影響程度達到53.6%,由于新農人鄉村旅游創新活動的縣域分布影響因素眾多,本研究限于數據的可獲得性,所選指標有限,不能完全涵蓋所有影響因素,但結合方差分析的顯著性水平來看,可認為這一結果較為理想。逐步回歸最終結果見表2。

由表2可知,經過逐步回歸分析,剔除了10個不顯著指標,最終“縣域旅游收入”“縣域非物質文化遺產數量”“縣域到所在區域中心城市的距離”“縣域郵電業務總量”4個指標進入到模型中,4個指標的Sig.值均小于0.05,表明其對因變量的影響具有顯著意義。在模型中,4個指標的系數均為正,

說明這些指標正向影響浙江省新農人鄉村旅游創新活動在縣域上的空間分布。

從標準化回歸系數可以進一步看出,“縣域非物質文化遺產數量”的回歸系數為0.267,反映出知識創新能力對浙江省新農人鄉村旅游創新活動在縣域分布上的影響程度最大。“縣域到所在區域中心城市的距離”的標準系數為0.262,這體現了區位條件影響浙江省新農人鄉村旅游創新活動的空間分布,但是不同于傳統鄉村旅游區位的距離衰減,浙江省新農人鄉村旅游創新活動在空間分布上更具有靈活性,即新農人的創新活動空間區位多在離城市具有一定距離的鄉村區域進行選擇和決策。“縣域旅游收入”的標準系數為0.254,說明縣域旅游業發展的總體水平對浙江省新農人鄉村旅游創新活動空間分布影響較大,一個縣域的旅游業收入越多,空間集聚效應越大,越有利于新農人的創新創業活動。值得注意的是,“縣域郵電業務總量”的標準系數為0.236,這反映了社會資本因素對浙江省新農人鄉村旅游創新活動空間分布起著重要影響作用。

5結論與政策建議

根據參與主體和功能價值的差異,浙江省新農人鄉村旅游創新活動表現為經營型、平臺型和知識型3種類型,具有鄉村旅游創新實踐形式的多樣性,且不同類型創新活動間互相作用與影響。在空間總體分布上,浙江省新農人鄉村旅游創新活動呈集聚分布狀態,高密度分布區集中在浙北地區的杭州市西湖區及余杭區-臨安市、湖州市德清縣-安吉縣-長興縣、嘉興市南潯區-桐鄉市-嘉善縣等區域,次一級密度區主要分布在浙東沿海的島群、寧波市鄞州區-奉化縣、溫州市永嘉縣-臺州市仙居縣以及浙中的金華市浦江縣-蘭溪市、浙西南的麗水市蓮都區-松陽縣-遂昌縣等區域,已初步形成四大特色鮮明的新農人鄉村旅游創新活動空間集聚區。在縣域分布差異上,湖州市德清縣、安吉縣處于HH區域,表明浙北縣域新農人鄉村旅游創新活動整體上比較活躍;溫州市文成縣和蒼南縣處于LL區域,表明浙東南縣域鄉村新農人整體活躍程度較弱;臺州市仙居縣和溫州市永嘉縣處于HL區域,衢州市常山縣、龍游縣處于LH區域,表明這些縣域與周邊縣域的新農人鄉村旅游創新活動活躍程度存在較大的區域差異。在影響浙江省新農人鄉村旅游創新活動空間分布的因素中,縣域的區位條件、旅游發展水平、社會資本、知識創新能力等因素具有根本性影響,且都呈正向影響。在這些影響因素中,影響程度最大的是知識創新能力因素,其次分別為區位條件、旅游發展水平和社會資本因素。這表明區位條件、旅游發展水平等傳統因素對浙江省新農人鄉村旅游創新活動的空間分布依然起著重要作用,但是新農人的鄉村旅游創新活動受空間距離條件的影響有所弱化,這表現為并非強烈地親近大中城市空間性,而是更注重尋求生產、生活、生態比較平衡的鄉村地區。值得注意的是,在信息時代,知識創新能力、社會資本等新因素作用程度加強。對知識創新能力和社會資本要素稀缺的傳統鄉村地區來說,具有跨區域和跨界特征的新農人群體及新農人聯盟、鄉創學院、各種眾籌公益活動等可增強鄉村社會資本,有利于鄉村旅游發展中的知識流動、學習創新及協同行動,這對傳統鄉土價值的深入挖掘與再造具有內生性影響。

針對上述研究結論,提出以下政策建議:(1)整合各方力量,積極推動新農人平臺型和知識型鄉村旅游創新活動的發展。政府應構建以特色小鎮為主體的鄉創平臺,為新農人創新活動集聚提供條件。充分發揮新農人民間鄉創智庫的作用,在鄉創培訓、鄉創孵化、鄉創開發、鄉創經營方面為當地鄉村旅游的發展提供智力支持,進而提升鄉村旅游發展的知識創新能力,增強鄉村地區自身的內生發展動力。強化對新農人經營型鄉村旅游創新活動政策支持,將新農人納入國家制定的針對新型農業經營主體和自主創業的財政、稅收、金融、用地、物流等優惠政策措施范圍。(2)通過制度改革和完善鄉村基礎設施,擴大新農人鄉村旅游創新活動空間范圍。消除阻礙城鄉要素自由流動的制度約束,例如實施農民閑置宅基地和閑置農房流轉,重點改善偏遠、落后地區鄉村的基礎設施尤其是交通、信息網絡等重點基礎設施,吸引更多新農人回歸鄉村,實現人才、資本、技術等創新活動要素在城鄉更廣闊的空間范圍內優化配置。(3)積極培育鄉村社會資本。社會資本是新農人鄉村旅游創新活動空間集聚的重要驅動力,鄉村擁有較大規模和較高質量的社會資本,更有利于新型鄉村旅游業態集聚與擴散發展。應適應互聯網時代新農人社群自組織化特點,通過構建各種平臺集聚致力于鄉創的新農人群體社會資本,進行政府、學界、社會、非營利組織與當地居民的跨領域合作,共同推動鄉村旅游創新活動發展。

參考文獻:

[1]Mailfert K. New farmers and networks:how beginning farmers build social connections in France[J]. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie,2010,98(1):21-31.

[2]揚·杜威·范德普勒格. 新小農階級:帝國和全球化時代為了自主性和可持續[M]. 潘璐,葉敬忠,譯. 北京:社會科學文獻出版社,2013:1-20.

[3]Terblanché S E. Towards an improved agricultural extension service as a key role player in the settlement of new farmers in South Africa[J]. South African Journal of Agricultural Extension,2008,37:58-84.

[4]Hamilton N D. Americas new agrarians:policy opportunities and legal innovations to support mew farmers[J]. Fordham Environmental Law Review,2011,22(3):523-562.

[5]Ngo M,Brklacich M. New farmers efforts to create a sense of place in rural communities:insights from southern Ontario,Canada[J]. Agriculture & Human Values,2014,31(1):53-67.

[6]陳亮,張瑞東,盛振中,等. 發現新農人:中國新農人研究報告(2014)[R]. 杭州:阿里研究院,2014.

[7]農業部農村經濟體制與經營管理司課題組. 農業供給側結構性改革背景下的新農人發展調查[J]. 中國農村經濟,2016(4):2-11.

[8]李松,毛偉豪,張穎,等. 新農人:追夢田園 深耕藍海[EB/OL]. (2015-03-16)[2018-09-07]. http://www.banyuetan.org/chcontent/jrt/2015313/128247_3.shtml.

[9]王文龍. 中國美麗鄉村建設的動力整合及其制度創新[J]. 現代經濟探討,2015(12):53-57.

[10]李慶雷,李興平. 鄉村旅游轉型升級的“創客”驅動模式[N]. 中國旅游報,2016-05-16(14).

[11]朱璇. 新鄉村經濟精英在鄉村旅游中的形成和作用機制研究——以虎跳峽徒步路線為例[J]. 旅游學刊,2012,27(6):73-78.

[12]劉傳喜,唐代劍. 鄉村旅游新業態的族裔經濟現象及其形成機理——以浙江德清地區為例[J]. 經濟地理,2015,35(11):190-197.

[13]歐陽國輝,郭佳. 傳統村落文化保育中的“新農人”介入研究[J]. 湖南社會科學,2017(5):169-173.

[14]沈麗珍. 流動空間理論研究[D]. 南京:南京大學,2009.

[15]官衛華,陳雯. 大都市現代服務業空間組織機理研究——以南京為例[J]. 地理科學進展,2013,32(3):341-353.

[16]王聰穎. 社會資本的宏觀測度指標研究[D]. 成都:西南財經大學,2009:34.

——張脆音