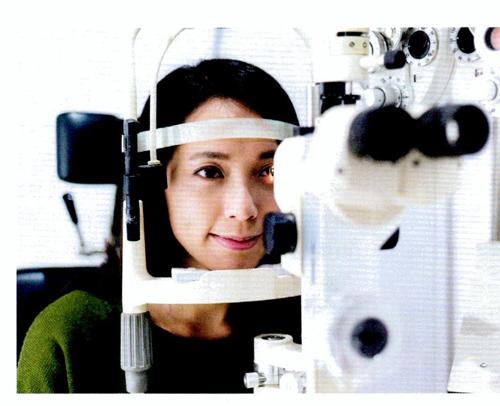

看懂體檢報告里的那些眼科術語

葉曉峰

隨著人們對生活質(zhì)量要求的不斷提高,以及對健康的日益關注,每年一次的健康體檢已成為很多人的慣例。在諸多體檢項目中,眼科常規(guī)體檢項目包括裸眼視力及矯正視力的檢測、裂隙燈眼前節(jié)檢查、眼底鏡檢查,有時還有眼壓檢查。在眼科檢查報告中,往往有一些描述較為專業(yè),常讓沒有醫(yī)學背景的老百姓們感到困惑,甚至產(chǎn)生不必要的憂慮。

術語一:視力下降

正常人戴鏡后,矯正視力一般可以達到0.8及以上。如果檢查發(fā)現(xiàn)矯正視力低于0.8,則提示視功能異常,可能存在眼部疾患,需到醫(yī)院做進一步檢查。

術語二:結膜充血

結膜充血是指俗稱“眼白”的部位發(fā)紅或有紅血絲。結膜充血可由多種因素刺激引起,包括感染、化學性煙霧、風、紫外線照射和長期局部用藥等。如果這種現(xiàn)象偶然發(fā)生,且經(jīng)過休息、遠離不良環(huán)境刺激等可以好轉(zhuǎn),便不用進一步治療;如果長期結膜充血不緩解且伴有其他癥狀,如異物感、燒灼感、眼癢、畏光、流淚等,則需進一步至醫(yī)院檢查是否有炎癥等問題,并及時接受治療。

術語三:結膜結石

結膜結石是在瞼結膜表面的黃白色凝結物,其形成往往是由脫落的上皮細胞和變性白細胞凝固而成。無癥狀的結膜結石一般無須治療,但如果結石突出結膜表面而引起異物感,可能會擦傷角膜,需至眼科剔除結石。

術語四:翼狀胬肉

翼狀胬肉是一種向角膜(眼黑部分)表面生長的、與結膜(眼白部分)相連的纖維血管樣組織,常發(fā)生于鼻側,患者有時在照鏡子時可觀察到。胬肉小而靜止時,一般不需要治療,只需注意防風沙、陽光等刺激即可;如果胬肉進行性發(fā)展,會對視力產(chǎn)生威脅,需至眼科行進一步檢查,必要時須進行手術治療。

術語五:白內(nèi)障

白內(nèi)障表現(xiàn)為晶狀體混濁,常見于50歲以上的老年人,可在裂隙燈檢查時被發(fā)現(xiàn)。輕度白內(nèi)障對視功能影響不大,無須治療,每年定期檢查即可;中度或重度白內(nèi)障會損害視力,需到醫(yī)院做進一步檢查,決定是否需要手術治療。

術語六:視網(wǎng)膜動脈硬化

視網(wǎng)膜的血管是人體可以直接觀察到的血管,是醫(yī)生了解內(nèi)臟其他血管情況的“窗口”。當出現(xiàn)視網(wǎng)膜動脈硬化時,眼底檢查可以發(fā)現(xiàn)動脈變細、血管帶反光增強,甚至出現(xiàn)動、靜脈交叉壓迫征。此時,眼部常不會出現(xiàn)病理性改變或視覺異常,患者無須至眼科門診就診,而更應至內(nèi)科接受進一步檢查,并針對動脈硬化進行診治,以降低未來發(fā)生心腦血管疾病的風險,且能預防視網(wǎng)膜靜脈阻塞的發(fā)生。

術語七:眼壓高

人體的正常眼壓為10~21毫米汞柱,當體檢測得的數(shù)值高于正常值時,需警惕青光眼的可能。值得注意的是,也有部分眼壓大于21毫米汞柱者,長期隨訪并未出現(xiàn)青光眼特有的視神經(jīng)、視野損害,因此,眼壓值高與青光眼并不能完全畫上等號。而且,眼壓受到角膜厚度、測量方法、配合程度等因素影響,可能存在一定誤差。體檢時測得眼壓高者,需到眼科進一步排查青光眼,在確診之前不必過于焦慮。

術語八:視盤凹陷變大(大視杯)

視盤又稱視神經(jīng)乳頭,是視網(wǎng)膜上神經(jīng)纖維匯集穿出眼球的部位,也是視神經(jīng)的始端。視盤凹陷指視杯與視盤的比例,正常值一般小于0.3。造成視盤凹陷變大的情況有兩種:一種可能是長期眼壓高所致,是青光眼的特征性表現(xiàn);另一種則是部分人天生具有這種解剖特點,他們的視盤凹陷不會逐漸擴大,也不會出現(xiàn)青光眼所特有的視野及視功能損害,無須治療。因此,體檢發(fā)現(xiàn)視盤凹陷變大者,需到眼科做一些青光眼相關的檢查,以明確是上述哪種情況。確診為青光眼者需積極治療,生理性視盤凹陷變大者也應定期隨訪。

術語九:視網(wǎng)膜出血

一些視網(wǎng)膜相關疾病可引起視網(wǎng)膜出血,如視網(wǎng)膜靜脈阻塞、糖尿病視網(wǎng)膜病變、血管炎、視網(wǎng)膜裂孔等。量少且位于周邊的出血往往不易被覺察。若體檢中發(fā)現(xiàn)視網(wǎng)膜出血,患者應及時接受進一步檢查,尋找出血原因并積極治療。

術語十:黃斑病變

黃斑是視網(wǎng)膜最重要的部分,位于視網(wǎng)膜中央,70%的視功能依賴于黃斑。發(fā)現(xiàn)黃斑的形態(tài)發(fā)生異常者,無論是否存在眼部不適癥狀,均須及時到醫(yī)院進一步檢查。由于黃斑變性的發(fā)生風險隨年齡增長和近視度數(shù)增加而升高,故50歲以上老年人和高度近視人群更需關注黃斑檢查結果。

術語十一:豹紋狀眼底

豹紋狀眼底常見于高度近視人群。由于近視度數(shù)高、眼軸長,這些人的視網(wǎng)膜延展變薄,眼底檢查可以透見視網(wǎng)膜下的血管,似豹紋狀。一般而言,豹紋狀眼底并不會導致視功能異常,如果沒有伴隨其他眼底病變,無須進一步檢查。不過,高度近視者比正常人更容易出現(xiàn)眼底問題,故應重視眼底檢查,定期隨訪。

術語十二:糖尿病視網(wǎng)膜病變

糖尿病患者可能會發(fā)生視網(wǎng)膜病變,特別是病程較長、血糖控制不佳,或伴有高血壓和血脂異常者,發(fā)生視網(wǎng)膜病變的風險大大增加。糖尿病視網(wǎng)膜病變表現(xiàn)為視網(wǎng)膜微血管瘤、出血、滲出和水腫。眼底檢查發(fā)現(xiàn)視網(wǎng)膜病變者,需做進一步檢查,對視網(wǎng)膜病變進行分級評估,并接受針對性治療。與此同時,視網(wǎng)膜病變的發(fā)生也提示全身其他臟器存在糖尿病并發(fā)癥的可能,患者需到內(nèi)分泌科或相關科室接受診治。如果糖尿病患者在眼科體檢中未發(fā)現(xiàn)視網(wǎng)膜病變,也不可掉以輕心,仍需每年定期進行眼底檢查,做到早發(fā)現(xiàn)、早干預。