江蘇省農業特色小鎮發展路徑評價與優化

張月蘭 王芳

摘要:近年來,江蘇省立足農業資源稟賦,提高農業產業鏈價值,打造了一批農業特色小鎮,有效帶動了周邊社會經濟的發展。然而,江蘇省農業特色小鎮仍然存在農業特色定位不明確、發展主體權責不清晰、缺乏創新驅動力等問題。因此,依據科學的評價指標體系,客觀評價農業特色小鎮的發展質態,并從厘清發展思路、聚焦農業特色產業、打造雙創空間等維度采取得力舉措,優化特色小鎮的發展路徑,對提升江蘇省特色小鎮的知名度、美譽度及長遠發展具有重要意義。

關鍵詞:農業特色小鎮;發展路徑;評價;指標體系;優化;江蘇省

中圖分類號: F327文獻標志碼: A

文章編號:1002-1302(2019)21-0049-04

收稿日期:2018-09-18

基金項目:江蘇農牧科技職業學院課題(編號:NSF20171202)。

作者簡介:張月蘭(1982—),女,黑龍江綏化人,碩士,講師,主要從事農業經濟研究。E-mail:2532413915@qq.com。

農業特色小鎮是在經濟新常態下促進農業供給側結構性改革的戰略選擇,有利于加快傳統農業的轉型升級、改善農村的村容村貌,提高農民生活水平,促進經濟持續發展。根據江蘇省農業農村廳制定的農業特色小鎮培育發展情況評估指標,設計出評價指標體系,對農業特色小鎮發展情況進行評價,有利于促進江蘇省特色小鎮進行對標找差,進而從打造特色農業、明確發展主體責任、推進創新驅動等方面優化發展路徑,促進農村一二三產業融合發展,從而實現農業特色小鎮的轉型發展。

1江蘇省農業特色小鎮的內涵

農業特色小鎮規劃面積一般控制在3~5 km2,核心區約為1 km2。遵循創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,明確農業產業定位、打造現代特色農業產業價值鏈、具有文化內涵和豐富的自然資源,從而形成農業特色產業發展的集聚區。農業特色小鎮立足于各地的資源稟賦,宜農則農,順應發展,培育農業新業態、新模式,拓展農業產業鏈價值,推進農業供給側結構性改革,實現江蘇省農業特色產業由“特”轉“強”“聚”“合”升級。特色小鎮是中國農村改革以來“小城鎮”建設的延續和新形式,積極培育一批農業特色小鎮是貫徹黨的十九大提出的實施鄉村振興戰略的積極舉措,是落實江蘇省委員會十三屆二次全會突出“聚焦富民”工作導向的具體行動,是讓“農業強起來、農村美起來、農民富起來”的有效載體。

2江蘇省農業特色小鎮的培育現狀分析

原江蘇省農業委員會從2017年起啟動“12311”創意休閑農業省級特色品牌培育計劃,計劃用3~5年時間,培育100個農業特色小鎮[1]。并于2017年公布了農業特色小鎮名錄,其中南京市9個、無錫市8個、蘇州市7個、常州市7個、鎮江市5個、南通市6個、泰州市5個、揚州市9個、淮安市8個、徐州市11個、宿遷市7個、鹽城市15個、連云港市8個。這些小鎮將按照“寬進嚴定、動態管理、優勝劣汰、成熟授牌”的方式有序推進,此次進入“名錄”只是第1步,接下來還要通過自身建設進一步提升。這105個農業特色小鎮既有經典產業、農耕文化、農家樂,也有創意休閑農業等形式。無錫市惠山區陽山鎮的“蜜桃小鎮”、南京市溧水區白馬鎮的“藍莓小鎮”、蘇州市吳中區東山金庭的“枇杷小鎮”都是以果蔬采摘為主,南京市六合區龍池街道“云廚小鎮”則是將配送、社區門店與基地生產進行有機結合,從事凈菜配送產業,通過大數據分析、產業鏈延伸、質量全程追溯等技術手段,充分展示現代農業的發展方向。雖然江蘇省農業特色小鎮的創建類型眾多,數量豐富,但專業化運作的農業產業聚集體容易帶來產業同質化、結構單一化等問題。

2.1江蘇農業特色小鎮的發展優勢

江蘇省地理上跨越南北,具有南方和北方的特征,素有“山水江南、魚米之鄉”的美譽。地形以平原為主,面積為10.72萬km2,占全國面積的1.12%,氣候良好,土壤肥沃,雨水充沛,河流湖泊縱橫交錯,適合水稻、瓜果等農作物的種植及魚蝦、螃蟹等淡水生物的養殖,境內有南京、揚州、泰州等8個城市坐落于長江經濟帶下游的長三角地區,經過近2年的快速發展,已具備完善的現代農業發展經驗和建設基礎。

江蘇省也是吳越文化、長江文化的發祥地之一,自古便是中國政治、經濟、文化最發達的省份之一,擁有江淮、金陵、吳、中原四大多元文化,文化內涵是小鎮的靈魂,是特色小鎮建設不可或缺的元素。同時,江蘇省旅游資源豐富,自然景觀與人文景觀交相輝映,名勝古跡遍布全省,也是中國5A級景區最多的省份,具有悠久的歷史和深厚的文化底蘊。江蘇省曾取得改革開放的良好成果,創造了“蘇南模式”,這種經濟發展模式及經濟實力是建設農業特色小鎮的產業基礎,對特色小鎮的培育具有重要意義。

2.2江蘇農業特色小鎮發展中存在的問題

2.2.1農業特色定位模糊

由于江蘇省的農業特色小鎮建設起步于浙江省之后,因而江蘇省的農業特色小鎮深受浙江等地特色小鎮建設的影響,在政策、規劃設計等方面都有明顯的模仿痕跡。但是在自然資源、經濟資源、農耕文化方面存在較大差異,這種模仿嚴重影響了江蘇省農業特色小鎮的發展。

在江蘇省計劃培養的部分農業特色小鎮建設名錄中,產業離散現象較明顯,精煉度也有所欠缺,缺少突出的強勢產業引領。農業特色小鎮的發展應更多與當地特色風貌格局結合,構建農業特色小鎮產業發展的集約化模式,發揮核心產業的優勢,做到本土化運營,形成有特色的地方化經濟[2]。農業特色小鎮的培育須要一定時間和空間,短時間內要求出成效是不可能實現的,不能急于求成。

2.2.2發展主體權責不清

雖然部分企業對農業特色小鎮的建設進行積極的規劃設計,但并沒有大批從事生產經營性企業入駐小鎮,政府也并未對進入小鎮的企業出臺相應的具體政策措施。小鎮內的居民也并未完全參與到農業特色小鎮的建設中來,導致目前的農業特色小鎮發展主體權責不明確,缺乏內生發展動力。

小城鎮是廣大農村政治、經濟、文化和生活服務中心,發展農業特色小鎮的關鍵在于振興小農,而非振興資本。江蘇省人均國土面積在全國各省(市、區)中最少,是我國面積較小的省份之一,小農農業仍是江蘇省部分地區農業生產的主要方式。農業特色小鎮在行政序列的城鎮體系中處在最末級,行政資源分配遵從自上而下的原則。因此,不能利用行政手段加速小農生產方式的消失,在推進農業現代化的同時,應加以扶持小農農業,促進小農戶與現代農業發展的有機銜接[3]。同時,適度引導小農戶的市場主體意識,發揮其在農業特色小鎮建設中的主體地位。

2.2.3創新驅動力欠缺

江蘇省第2批創建特色小鎮名單中,以南京市江寧生命科技小鎮、徐州市大黃山硅科技小鎮、常州市武進瑞聲科技小鎮、鹽城市亭湖環保科技小鎮等體現科技、創新特色的小鎮居多。目前特色小鎮在發展特色經濟的同時,主動進入城市,發展城市修補、生態修復、產業修繕的功能。而農業特色小鎮源于農村、服務于農村,與體現創新創業的科技特色小鎮相比還有一定的差距。

由于傳統農業的產業鏈條短,提供的農產品附加值不高,農業小鎮容易陷入低層次的發展困境[4]。農業特色小鎮的功能不能僅局限在提供農產品上,而應運用新理念、新技術,從產業鏈上改進農產品的生產過程和供給形式。因此,要將傳統農業向現代化農業、體驗化農業等方式轉變,不斷促進農業線上與線下相結合,虛擬經濟與實體經濟融合,加強一二三產業融合發展,著力創建產業精、設施好、底蘊足的農業特色小鎮[5]。

3江蘇省農業特色小鎮發展路徑評價

3.1江蘇省農業特色小鎮評價指標體系構建

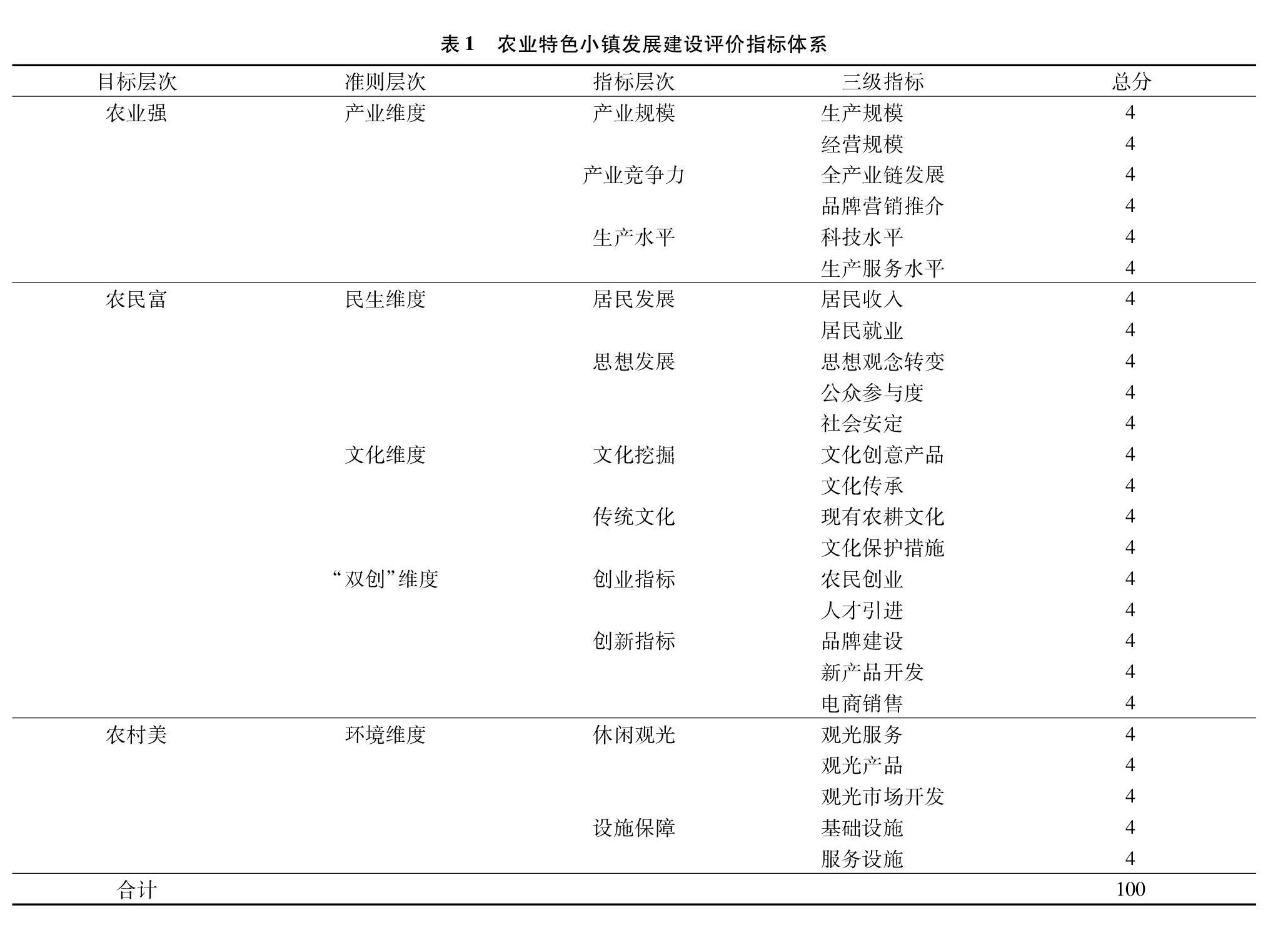

根據原江蘇省農業委員會于2017年12月制定的《江蘇省農業特色小鎮培育發展情況評估指標》,基于綜合性、統一性、層次性、可操作性和引導性原則,在借鑒已有評價體系的基礎上,構建江蘇省農業特色小鎮發展建設的評價指標體系,該體系分為3個層次:目標層、準則層、指標層[6]。第1層次是目標層,以落實江蘇省委員會十三屆二次全會突出“聚焦富民”為工作導向,以農業強、農村美、農民富為指標,發揮農業特色小鎮在推進農業供給側結構性改革、培育農民增收新動能和促進產業富民等方面的重要作用。第2層次是準則層,包括主導產業、富民效應、農耕文化、“雙創”氛圍、生態環境5個維度;第3層次是指標層,共包括生產規模、經營規模、科技水平、居民收入、文化傳承等25個三級指標,每個指標4分,合計100分(表1)。

3.2江蘇農業特色小鎮評價原則

遵循示范引領、產業立鎮、結果導向的原則,激勵培育對象高標準、高質量推進小鎮建設工作,進一步推動全省形成標桿帶動、迎頭趕超的農業特色小鎮建設氛圍,凸顯特色產業的主導地位,增加特色產業發展和農業與文化、休閑、社區等功能融合的權重。同時,以農民增收為核心,把建立聯農帶農機制、利益分配機制和市民農民共享農業特色小鎮發展成果作為評估指標的重要內容[7]。

3.3江蘇省農業特色小鎮評價程序

為保證農業特色小鎮的持續、健康、穩步發展,江蘇省農業特色小鎮應每年組織開展1次評估工作?評估程序為小鎮自評、縣級審核、市級初評、省級復評、審核發布。第一,農業特色小鎮培育對象開展自評,對自評分在80分以上的,經所在地鄉(鎮)人民政府或街道辦事處同意后,可向所在縣(市、區)農業部門申請審核,并提供申報材料。第二,對80分以上的培育對象,縣級農業部門組織開展審核。第三,各市農業農村局對各縣(市、區)提交特色小鎮進行初評,初評后,向省級農業農村廳行文擇優推薦參加省復評。第四,省級農業農村廳組織專家團隊,通過查閱申報材料、實地查勘,綜合打分討論后形成評估報告,并提出建議名單。第五,省級農業農村廳對評估報告和建議名單進行審議,研究確定評估通過的名單。

4江蘇省農業特色小鎮的發展路徑優化

中共江蘇省委員會江蘇省人民政府在《關于貫徹落實鄉村振興戰略的實施意見》中,為貫徹實施鄉村振興戰略的重大意義和總體要求,堅持農民主體、維護權益,落實以人民為中心的發展思想,把促進農民增收作為“三農”工作的中心任務,尊重農民意愿,維護和保障農民權益,調動廣大農民的積極性、主動性、創造性,充分發揮農民在實施鄉村振興戰略中的主體作用。依據目前江蘇省農業特色小鎮發展中出現的問題,結合農業特色小鎮的評價指標體系,進行農業型特色小鎮建設的路徑優化。

4.1聚焦農業特色產業

農業包括農、林、牧、副、漁業,農業特色小鎮應圍繞各自的資源稟賦,遴選差異化的種植業、養殖業、漁業作為主題,細分市場、差異化定位,對全產業鏈模式的上游、中游、下游進行合理布局,從第一產業向全產業鏈延伸,從單純養殖、種植向上游的研發培育,下游的深加工、物流等產業拓展,進而提高農產品附加值[8]。泰州市大泗中藥養生小鎮以種植珍稀品種的特色花卉、中草藥材及中草藥加工為主,滿足市場升級后的高端、小眾需求。該小鎮的產業定位是發展中藥養生產業,按照“醫藥養游”融合發展,以中醫中藥為發展主題,突出健康養生養老,發展文化旅游,構建以中藥科技園為核心,以醫療保健為主體,生態旅游為特色休閑娛樂產業,以中藥養生文化為特色的商貿文化產業,帶動生態農業等多個配套產業。

泰州市大泗中藥養生小鎮延伸了農業產業鏈,實現了一二三產業的融合發展。首先,立足各地區的特色產業和發展基礎,根據當地自然條件的獨特優勢發展特色種植業。其次,實現一二產業的融合發展,發展農產品深加工,提高農產品附加值,逐步培育農產品的品牌,擴大市場占有率,形成自身競爭優勢。最后,要讓農業第一產業和第三產業融合發展,采用“互聯網+農業”、大數據、云計算、物聯網等技術手段,發展農村電子商務,利用電商平臺將農產品向外配送,并將外部生產要素集聚到農村,最后形成自己的優勢產業,打造農業特色小鎮品牌[9]。

4.2厘清發展主體權責

在特色小鎮建設過程中,突出市場主體運作,堅持“政府引導、企業和農民為主體、市場化運作”的原則,注重經濟、社會、生態的可持續發展。南通市呂四仙漁小鎮與盱眙龍蝦小鎮是2017年江蘇省批準的首批25個特色小鎮中僅有的2個農業特色小鎮,呂四仙漁小鎮以呂四漁港為依托,重點打造海洋捕撈、綜合物流、生產交易、加工研發、休閑旅游的海洋綜合體,形成江蘇海洋漁業生產轉型發展的示范區。仙漁小鎮呂四漁港擁有近100萬m2水域,7 663 m碼頭海岸線,可以同時容納2 300艘以上漁船,漁汛時節,年卸貨量達30萬t,是目前規模最大的國內人工漁港。

江蘇省政府采取針對性措施扶持呂四漁港遠洋捕撈業發展,發揮中心漁港作用,助力遠洋捕撈,幫助漁民增收。在培育農業特色小鎮過程中,政府建立了有效的公眾參與機制,為人、物、資金等要素的聚集和產業發展提供了物質基礎和制度支撐。發揮了政府的引導和服務作用,引入市場競爭主體,做好統籌規劃,避免同質化競爭。以企業為主體推進項目建設,能夠產生較高的經濟效率和巨大創新活力。企業能根據市場需求的變化,敏銳地捕捉市場信息,作出決策調整,從而創造更高的投資效益[10]。企業與居民的追求在本質上不符,但要承認居民的主體地位,吸納與其特色相關聯的多方參與主體,使各發展主體間優勢互補,在后期發展中應形成共同治理的互動關系,實現農業特色小鎮發展的多元化投資主體、發展主體。

農民是農業特色小鎮建設中不可或缺的主體,不僅參與特色小鎮建設,還有共同管理和監督的職責。農業特色小鎮建設過程中應堅持農民主體性地位,在此基礎上推進農村生產、生活、生態的融合發展[11]。在農地方面,不能以所謂“規模經濟”和提高農民收入等名義剝奪農民的土地使用權,不能盲目推進土地流轉,導致出現大量土地的“非農化”和“非糧化”,避免小鎮中的農民這一主體被邊緣化,避免農民在失地后又失業。應在農業特色小鎮建設過程中注重提高農民的就業創業、提高農民的收入、以提升農民的獲得感與幸福感為目標。

4.3打造“雙創”空間

創新創業已經成為國際經濟發展的新動能[12],作為新的經濟增長點的特色小鎮,以創新創業作為發展引擎,提升農業特色小鎮的核心競爭力,著力破解當前江蘇省農業特色小鎮創建工作中存在的產業結構單一,產業發展同質化,產、鎮融合度不夠的問題[13]。堅持以創新驅動為核心,提高農業特色小鎮的核心競爭力,加快構建適應江蘇地區實際情況的現代創意農業發展體系,提高農業特色小鎮的競爭力,形成生產、生活、生態三位一體,產業、文化、旅游融合發展。

淮安市盱眙龍蝦小鎮(核心區)位于盱眙縣盱城街道,是盱眙基礎最好、資源最佳、品牌最響、潛力最大的特色小鎮。小鎮境內建有龍蝦生產、加工、銷售產業鏈,以及龍蝦大廈、龍蝦大都會、龍蝦博物館、龍蝦廣場、龍蝦品牌店等一系列文化、休閑、觀光、娛樂、餐飲、體驗等場所。盱眙龍蝦小鎮重點在技術研發、生態繁育、綜合種養、休閑觀光等方面進行打造,構建“產、城、人、文”四位一體有機結合的龍蝦產業發展平臺,帶動全縣龍蝦產業轉型升級,實現產業、文化、旅游和生產、生活、生態的融合發展,努力構建產業特色鮮明、人文氣息濃厚、生態環境優美、多功能疊加融合、體制機制靈活的特色小鎮。

盱眙龍蝦小鎮建設的核心領域是以研發為主的產業循環,涉及到龍蝦的專業養殖、品種、包括后期的檢測檢疫,打造集“龍蝦產業發展,文化藝術交流,休閑體驗和旅游度假”為一體的國際級品牌特色小鎮,創建了產、城融合創新的先導區。

5結語

農業特色小鎮的發展不僅對傳統農業進行轉型升級,更從空間維度對小鎮的基礎設施和公共服務進行完善,將真正改變農村面貌,促進農民持續增收,從而解決“三農”問題,實現鄉村振興。由于農業發展存在收益低、風險高的特點,很多傳統產業受氣候、雨水、溫度等自然因素影響較大,在建設培育過程中又面臨建設資金不足、人才技術缺乏、品牌特色缺失等問題。須要政府支持引導,外部企業和小鎮居民積極參與,共同科學規劃農業特色小鎮的生產、生活、生態空間,促進產、城、人、文融合發展,營造宜居宜業的環境,提高小鎮集聚人口的能力和居民的幸福感。

參考文獻:

[1]王瑋,黃春曉. 江蘇省農業特色小鎮建設現狀與路徑研究[J]. 江蘇農業科學,2018,46(12):315-319.

[2]蔡宇超,唐依依. 江蘇農業特色小鎮產業發展研究——以岔河鎮為例[J]. 江蘇城市規劃,2018(5):34-39.

[3]王福鑫. 江蘇特色小鎮建設的路徑初探[J]. 江蘇商論,2018(2):115-118.

[4]郝華勇. 特色小鎮助推農業供給側結構性改革:內涵、機理與路徑研究[J]. 天津行政學院學報,2017,19(4):42-48.

[5]朱伯倫. “大同小鎮”協同發展影響因素與路徑——基于浙江特色小鎮建設的實證研究[J]. 學術論壇,2018(1):116-121.

[6]雷仲敏,張夢琦,李載馳. 我國特色小鎮發展建設評價研究——以青島夏莊生態農業特色小鎮建設為例[J]. 青島科技大學學報(社會科學版),2017,33(3):8-12,28.

[7]江蘇省農業委員會. 江蘇省農業特色小鎮培育發展情況評估指標[Z]. 2017.

[8]趙海洋. “大同小鎮”協同發展影響因素與路徑——基于浙江特色小鎮建設的實證研究[J]. 學術論壇,2018(1):116-120.

[9]孫倩. 蚌埠禾泉農莊轉型升級的動因和路徑研究[D]. 蚌埠:安徽財經大學,2017.

[10]王景新,支曉娟. 中國鄉村振興及其地域空間重構——特色小鎮與美麗鄉村同建振興鄉村的案例、經驗及未來[J]. 南京農業大學學報(社會科學版),2018,18(2):17-26,157-158.

[11]王瑋,黃春曉. 江蘇省農業特色小鎮建設現狀與路徑研究[J]. 江蘇農業科學,2018,46(12):315-319.

[12]魯靖,秦杰. 技術創新、融資結構對公司績效的影響——以農業上市公司為例[J]. 江蘇農業科學,2018,46(7):324-330.

[13]李志強. 特色小鎮“全域化”生態治理:政治語境、系統構建與政策路徑——基于蘇浙案例的分析[J]. 城市發展研究,2018,25(2):100-110.