基于醫聯體的社區早期康復訓練急性腦梗死患者的療效觀察

劉星 王慧 陳實 熊箐箐 盧愛敏

摘 要 目的:探討基于醫聯體的社區早期康復訓練急性腦梗死患者的療效和可行性。方法:將經CT、MRI檢查確診的首發急性腦梗死,且引起肢體功能障礙的患者122例隨機分為干預組(強化康復訓練)和對照組(規范治療)。干預組有患者62例,平均年齡(59.7±11.4)歲,其中男性35例,女性27例;對照組有患者60例,,平均年齡(63.2±12.7)歲,其中男性36例,女性24例。干預組在藥物治療的同時進行強化康復訓練,對照組給予臨床藥物治療的同時進行常規的康復治療。分別于入院時和治療后60 d后測評運動功能(Fugl -Meyer運動功能積分法)和日常生活能力(Barthel指數評分)。結果:經60 d的治療后,兩組Barthel指數評分及Fugl -Meyer積分均有明顯改善(P<0.001),但干預組的改善幅度均明顯優于對照組(P<0.001)。結論:基于醫聯體的社區早期介入強化康復訓練可明顯提高急性腦梗死患者的肢體運動功能和日常生活活動能力,有效提高患者的生活質量。

關鍵詞 急性腦梗死;社區早期康復訓練;療效

中圖分類號:R743.3 文獻標志碼:A 文章編號:1006-1533(2017)24-0056-04

Observation of the curative effect of community early rehabilitation training for patients with acute cerebral infarction based on medical conjoined body

LIU Xing1, WANG Hui2, CHEN Shi3, XIONG Jingjing1, LU Aimin1

(1. Inpatient Department of Huajing Community Health Service Center of Xuhui District, Shanghai 200231, China; 2. Neurology Department of Dahua Hospital, Shanghai 200237, China; 3. Medical Department of Caohejing Community Health Service Center of Xuhui District, Shanghai 200235, China)

ABSTRACT Objective: To explore the efficacy and feasibility of community early rehabilitation training for patients with acute cerebral infarction based on medical conjoined body. Methods: One hundred and twenty-two patients with acute cerebral infarction diagnosed by CT and MRI and with limb dysfunction were randomly divided into an intervention group (intensive rehabilitation training) and a control group (standard treatment). In the intervention group, there were 62 patients with an average age of (59.7±11.4) years, including 35 males and 27 females; in the control group there were 60 patients with an average age of(63.2±12.7) years, including 36 males and 24 females. The intervention group received intensive rehabilitation training at the same time of drug treatment, and the control group was given clinical drug treatment at the same time of routine rehabilitation treatment. The motor function(Fugl Meyer motor function score) and the ability of daily living(Barthel index score) were measured at admission and 60 days after treatment. Results: After 60 days of treatment, Barthel index score and Fugl-Meyer score in both groups were significantly improved(P<0.001), but the improvement rate in the intervention group was significantly better than that in the control group(P<0.001). Conclusion: Intensive rehabilitation training for early intervention in the community based on medical conjoined body can significantly improve the limb motor function and daily living ability of patients with acute cerebral infarction, and effectively improve the life quality of patients.

KEY WORDS acute cerebral infarction; community early rehabilitation training; curative effect

急性腦梗死是一種發病率高、致殘率高的疾病。目前臨床上對急性腦梗死康復的認知尚不足,認為早期應靜養等待疾病的自然恢復,且常常照料過于周到,不讓患者參與力所能及的自理活動。病重或年邁患者因臥床不起,從而導致廢用綜合癥[1]。由于缺乏康復知識、康復手法粗暴、或者因急于求成而訓練強度和訓練量過大,造成過用和誤用綜合癥[2]。發病后盡早進行康復訓練可最大程度地促進功能恢復,減輕殘疾[3]。本文旨在觀察基于醫聯體的社區早期介入康復強化訓練急性腦梗死患者的療效。

1 對象與方法

1.1 對象

以2015年4月-2018年6月收治的122例急性腦梗死患者為研究對象。研究對象是被上海市徐匯區華涇鎮社區衛生服務中心及鄰近社區衛生服務中心初步判斷,經醫聯體內對應二、三級醫院頭顱CT或MRI明確診斷并治療3~15 d病情穩定后轉回康復治療的患者。所有病例按入院先后順序使用隨機數字表分組。干預組有患者62例,其中男性35例,女性27例,平均年齡(59.7±11.4)歲;左側肢體癱瘓34例,右側肢體癱瘓28例。對照組有患者60例,其中男性36例,女性24例,平均年齡(63.2±12.7)歲;左側肢體癱瘓31例,右側肢體癱瘓29例。兩組患者合并高血壓、糖尿病、血脂異常等慢性病共存情況差異無統計學意義(P>0.05);性別、年齡、癱瘓側別、病變性質及入院時病情嚴重程度方面的差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

入組標準:(1)所有病例符合第四屆全國腦血管病學術會議制定的診斷標準[4],經CT或MRI檢查證實;(2)上海市徐匯區華涇鎮社區和近鄰社區的首次發病者,年齡≤75歲;(3)患者生命體征穩定,意識清楚;(4)單側癱瘓;(5)簽署知情同意書。排除標準:(1)伴有其他中樞神經系統疾病者,如腦出血、腦外傷、腦腫瘤占位等;(2)患有心、肝和腎等臟器嚴重障礙者;(3)已存在患肢癱瘓,再次出現患肢癱瘓加重的再發性腦梗死患者。

1.2 方法

1.2.1 醫聯體康復機制

上海華涇鎮社區衛生服務中心開設有特色康復專科。大華醫院神經內科主任醫師每周為社區衛生服務中心提供查房、診療指導、康復方案制定。社區衛生服務中心定期派人至大華醫院神經內科和康復科進修、學習。形成上、下聯動的醫聯體康復機制。

1.2.2 康復方法

兩組患者均接受常規規范的治療,根據患者病情采取控制血壓、血糖、血脂,抗血小板,改善受損腦細胞代謝,清除氧自由基和預防應激性潰瘍等藥物治療措施。并向患者和家屬告知急性腦梗死的預防和治療相關知識;針對可能出現的悲觀情緒和心理障礙為患者樹立治療信心。

康復訓練中,對對照組患者提供常用的的運動療法(2次/d,20 min/次)、推拿(2次/d,20 min/次)、針灸(1次/d,30 min/次)、中醫定向透析療法(2次/d,20 min/次)、督灸(2次/d,4 h/次)等。由康復師配合家屬、護工進行基本訓練。干預組是在此基礎上對患者進行強化訓練,由大華醫院主任醫師提供康復指導,由社區衛生服務中心康復師、護師和家屬、護工等協同實施治療。訓練內容:(1)保持正確的床上臥位,使肢體處于功能位或抗痙攣部位,每2 h左右變換1次體位;讓關節進行適宜活動及訓練以維持關節正常活動度,先從健側開始,然后參照健側關節活動范圍訓練患側,2次/d,30 min/次。在肌張力增高、肌力增加時,在被動運動基礎上合并主動運動,主、被動運動各2次/d,30 min/次。在上肢屈肌和下肢伸肌有共同運動時,上肢進行自我主動輔助訓練,主要應用Bobhth握手(雙手手指交叉握緊,患手拇指在上)的方法進行練習。下肢采取抗痙攣體位,并經常變換體位[5]。(2)宜采取患側側臥位,頭用枕頭支撐,軀干大致垂直,患側肩胛帶充分前伸,肘腕伸展,上肢置于前面的枕頭上,患側髖、膝屈曲置于前面似踏出一步遠的枕頭上,足不要懸空。(3)進行坐起及坐位平衡訓練。患者首先側移至床邊,將健腿插在患腿下,用健腿將患腿移于床邊外,患膝自然屈曲,然后頭向上抬,軀干向患側旋轉,健手橫過身體,在患側用手推床,把自己推至坐位,同時擺動健腿下床。當軀干有一定的控制能力時,可讓患者用健手從身體一側向另一側拿/放物體,并不斷向外擺放,以增加坐位平衡的難度。從各個方向推拉患者,強化平衡反應。(4)隨著患側上下肢負重能力的提高,即開始邁步和上下階梯訓練。(5)日常生活能力訓練,如進食、洗澡、更衣、入廁、行走、言語訓練等,3~4次/d,30 min/次。指導家屬、護工等幫助患者訓練[6]。

兩組患者每周康復5 d;2周為一個療程并評定療效和做必要的調整,共治療4個療程。

1.2.3 評定方法

采用功能獨立性評定和改良的Barthel指數評分法評估日常生活活動能力(ADL)[7]。肢體運動功能評定采用Fugl-Meyer運動功能積分法,側重評定患者肢體的實際殘疾程度,包括反射活動、協同運動、反射、關節穩定性、協同能力與速度等。共分四個等級,臨床意義分別對應輕度、中度、明顯、及嚴重運動障礙,上肢滿分為66分,下肢滿分為34分[8]。Barthel指數評定主要包括進食、洗澡、個人衛生、穿衣、肛門控制、膀胱控制、入廁、床椅轉移、行走、輪椅操作(代替步行)、上下樓梯等11項內容,總分100分,每個活動評級可分5級,不同級別代表不同程度的獨立程度,級數越高,代表獨立能力越高,分值越高,表明恢復越好。分別在患者入院時和治療60 d做2次評定。

1.3 統計學分析

2 結果

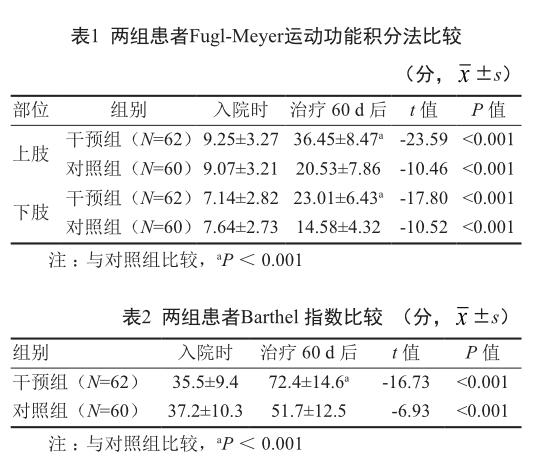

2.1 兩組患者Fugl-Meyer運動功能積分比較

入院時兩組患者的Fugl-Meyer運動功能積分差異均無統計學意義(P>0.05)。治療60 d后,干預組Fugl-Meyer運動功能積分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.01)。見表1。將上下肢Fugl-Meyer運動功能積分轉化為最大程度的百分比(上肢積分除以66,下肢積分除以34)后進行比較,治療前干預組上肢和下肢的Fugl-Meyer運動功能積分平均值分別為最大程度的18.9%和29.2%,對照組分別為18.6%和30.5%;治療后干預組上肢和下肢的Fugl-Meyer運動功能積分平均值分別為最大程度的68.1%和76.5%,對照組分別為43.0%和55.5%,差異均有統計學意義(P<0.01)。

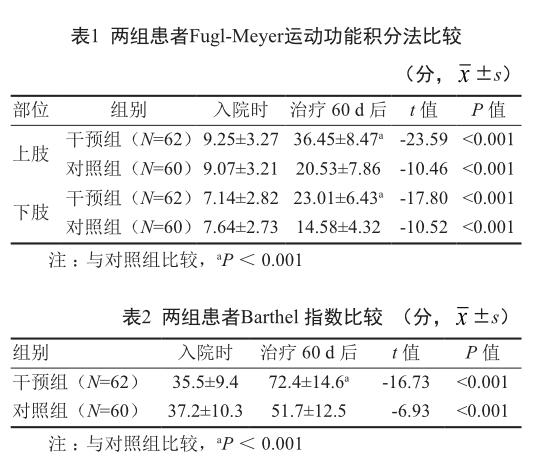

2.2 兩組患者Barthel指數比較

入院時兩組患者的Barthel 指數差異均無統計學意義(P>0.05)。治療60 d后,干預組Barthel 指數積分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.01)。見表2。

3 討論

急性腦梗死患者由于腦血管病變導致肢體運動障礙,而功能恢復受多種因素的影響。康復是改善腦梗死患者功能和降低致殘率最有效的方法之一,是神經系統整體治療不可或缺的關鍵環節。近年來腦梗死診療指南均推薦早期康復治療。國內王欣等[9]研究發現,早期康復訓練可明顯改善腦梗死患者的運動功能和感覺功能。動物實驗研究也發現,經過早期康復治療后,腦梗死大鼠的運動功能顯著改善,梗死體積減小,證實中樞神經系統損傷后引起的突觸反應性再生、神經遞質合成的改變、去神經后超敏性、以及損傷區域神經因子產生等現象[10]。

本研究結果顯示,入組時兩組患者的上、下肢運動和日常生活能力均明顯受損,Fugl-Meyer積分和Barthel指數均偏低,干預后兩組積分均有明顯提高。但干預組比對照組有更大的提高。有研究發現腦梗死后所致上肢癱瘓程度較下肢癱瘓程度嚴重,且上肢恢復比下肢更為困難[11]。而康復治療對于上肢功能的恢復尤為重要,因上肢以靈活及協調運動為主,其在大腦中投影體積的占比明顯大于下肢,而下肢是以負重等為主。在腦血管意外患者中,上肢功能供血區梗死機會更大,上肢障礙發病機會高于下肢[12]。本研究Fugl-Meyer積分對比也存在此現象。說明上肢更需要求早期、積極地強化訓練。

基于醫聯體的康復治療有利于資源共享,有利于全科醫生康復理念的轉變和康復技能的提升。也有利于患者及家屬的理解支持、配合,提高了患者的依從性,縮短康復時間,改善治療效果,提高患者的生活質量[13]。本研究的結果表明,基于醫聯體的社區早期康復治療腦梗死是可行的。

參考文獻

[1] 中華醫學會神經病學分會腦血管病學組, 神經康復學組.中國卒中康復治療指南簡化版[J]. 中華神經科雜志, 2012, 45(3): 201-204.

[2] 中華醫學會神經內科分會腦血管病學組急性缺血性腦卒中診治指南撰寫組. 中國急性缺血性腦卒中診治指南2010[J]. 中華神經科雜志, 2010, 43(2): 14.

[3] 代偉, 張捷. 早期康復治療急性腦梗塞患者中的應用研究[J]. 河北醫學, 2011, 12(12): 1606-1609.

[4] 中華醫學會神經科學會. 各類腦血管疾病診斷要點[J]. 中華神經科雜志, 1996, 29(6): 379-381.

[5] 徐道華, 殷立青, 衣永尚. 早期康復治療對急性腦梗塞患者生活能力的影響[J]. 中醫學報, 2011, 26(2): 214-215.

[6] 高聰, 蒲蜀湘. 早期康復治療對腦卒中偏癱患者肢體功能及日常生活能力的影響[J]. 康復醫學雜志, 2001, 16(1): 27-29.

[7] 廖鴻石, 朱鏞連, 吳弦光, 等. 腦卒中的康復評定和治療[M]. 北京: 華夏出版社, 1996: 8-24.

[8] 高霞, 黃松波, 王茂斌. 腦卒中患者上下肢功能障礙恢復的比較[J]. 中國康復醫學雜志, 2000, 15(1): 23-25.

[9] 王欣, 田秀娟, 王金玲, 等. 綜合康復治療對腦卒中急性期運動功能的療效觀察[J]. 中國康復, 2013, 28(1): 15-16.

[10] 張揚, 陳為安, 畢涌, 等. 早期綜合康復訓練對急性腦梗死患者預后的影響及危險因素分析[J]. 中國康復, 2014, 29(3): 167-169.

[11] Dumcan PW, Goldsterin LB, Homer RD, et al, Similar motor recovery of upper and lower extremities after sroke[J]. Stuoke, 1994, 25(6): 1181-1188.

[12] 謝冬玲, 朱麗芳, 劉惠宇, 等. 針灸治療配合康復訓練對急性腦梗死患者上肢功能恢復影響[J]. 中國臨床康復, 2003, 7(13): 1995-1996.

[13] 王文成. 早期社區康復對腦梗塞患者日參生活質量的影響研究[J]. 臨床醫藥文獻雜志, 2014, 1(7): 1190-1193.