淺談紫砂作品“仿清山水泥繪執壺”的工藝特色和文化內涵

張 燁

(宜興 214221)

宜興紫砂壺古色古香,有著溫潤質樸的材質和美輪美奐的造型,它氣韻生動,給人以獨一無二的視覺享受。藝術來源于生活又高于生活,優秀的藝術作品可謂時代生活的縮影,紫砂壺便是這樣具有代表性的一門手工工藝。

1 傳統執壺,仿古慕古

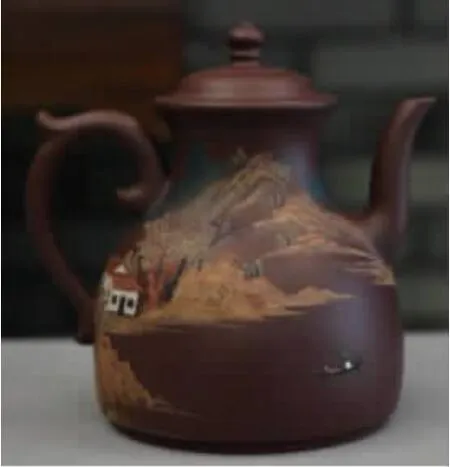

紫砂壺造型精彩紛呈,創作題材十分廣泛,它從古老文化中、從自然界中、從生活中汲取靈感,從而衍生出千奇百怪的造型。紫砂“仿清山水泥繪執壺”(見圖1)由原礦紫泥制成,泥色醇厚紫潤,營造出沉靜莊重的氛圍。執壺的造型仿古代青銅器,壺身主體采取瓶的形狀,鼓腹飽滿,重心向下,底部圈足,宛如一只玉壺春式的花瓶,顯出沉穩的氣質;脖頸稍長、逐漸收斂,曲線婉轉,優雅纖長;壺流為三彎流,相對直流、一彎流等,三彎流是最為高雅的流式,壺流線條纖柔而有力,與龍形耳把相呼應,耳把婉轉于一側、流線自然,耳把上的小飛靈動可愛,顯得動靜相宜,典雅大氣。圓形壓蓋中部隆起,與壺蓋通轉合縫。壺鈕為寶塔造型,流露出厚重的歷史之韻,一派浩然正氣。執手、壺口、流口高度處于一個平面,不偏不倚,使得重心平穩,呈現出端莊的氣質。此壺對于線條的運用十分精妙,端莊處端莊,飛揚處飛揚,線條流暢簡潔,一派大雅之氣。

圖1 仿清山水泥繪執壺

執壺起于南北朝時期、興于唐宋,是一種模仿青銅器造型的酒具。唐、宋時期的酒具由陶瓷制成,安定、靈活而秀美,高妙俊雅。此壺由瓷器改為紫砂材質,秀雅中又添古樸之韻,執壺發展成茶具,拉近了茶與酒的距離,融合了酒的詩情、茶的清雅。從青銅器到茶器執壺的發展,體現了紫砂藝人對歷史文化的傳承,體現了中國人的慕古情懷。用此壺泡上一壺茶,一縷縷熱氣透著清香沁人心脾,一種閑適、雅致、寧靜之情油然而生。

2 山水泥繪,淡泊明志

紫砂壺裝飾是在造型藝術基礎上衍生出的重要文化現象,作品“仿清山水泥繪執壺”采用了泥繪的裝飾手法,泥繪裝飾是指用濕泥在泥坯上作畫,選用不同的泥料以呈現出多彩的藝術效果,描繪出山水、花卉、動物等,使畫面色彩協調,達到畫中有壺、壺中有畫的藝術效果。欣賞此壺,壺體周身描繪山水圖,筆法細膩,惟妙惟肖,群山連綿、重巒疊嶂,隱約可見高大的樹木立于山間,秋高氣爽,山間一片金黃,有的果樹上結滿了沉甸甸的果實,有的樹木只剩一片枯枝。幾間素雅的小屋坐落在山腳,廬壑橫坐,周邊布滿田園和果樹。江上風平浪靜,煙波浩渺,漁船寥寥,船家載著孤獨的乘客劃向遠方,呈現出遺世獨立的意境。作品筆力遒勁、古法怡然,以虛帶實、濃淡相宜,達到完美的境界。欣賞此幅泥繪,不禁讓人遙想起蘇軾泛舟湖上,發出“寄蜉蝣于天地,渺滄海之一粟。哀吾生之須臾,羨長江之無窮”的慨嘆。中國山水畫講究傳神寫意,講究“天人合一”,將自然萬物化為人性化的東西,借物抒情,以表達自己的情感。無論是古人還是現代化的都市人群,都向往返璞歸真,回歸自然、回歸田園始終是人們內心渴望的。大自然的山水能舒緩人的情緒,日出而作、日落而息的田園生活帶給人心靈的平靜。“采菊東籬下,悠然見南山”,“綠樹村邊合,青山郭外斜”,從古至今,偏居山水之間始終是人們的追求,表明了人們淡泊明志的心境。

3 結語

紫砂壺是人們將生活情感轉化為藝術形式的典型產物,它集金石書畫于一體,凝聚了勞動人民的才藝和智慧,承載了深厚的傳統文化和時代精神。它不僅是傳統手工藝品,更是時代與傳統沖擊的產物,是在繼承傳統的基礎上,融入當代審美和思想的與時俱進的創作。紫砂創作之路沒有止境,唯有堅持不懈,不斷提升自己、緊跟時代,才能創作出具有傳承價值的作品。