延續護理在髖部骨折患者術后康復中的應用

李芬

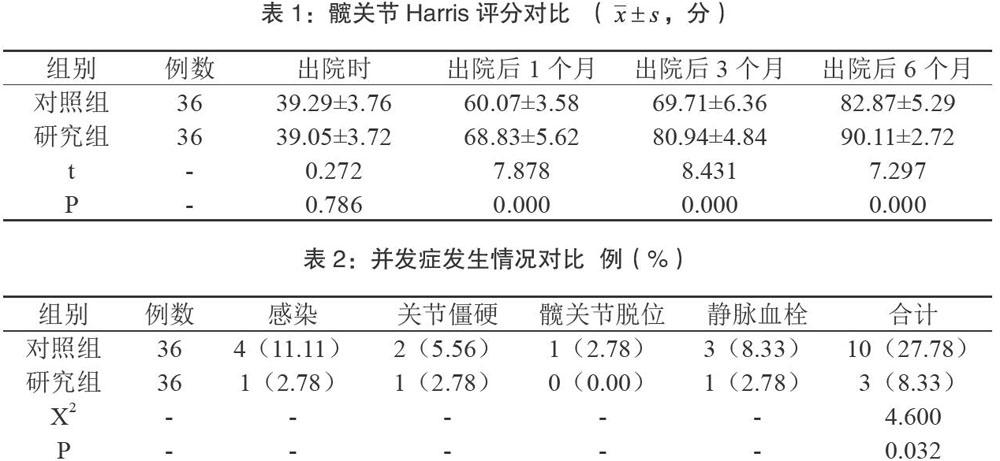

【摘 要】目的:探討延續護理在髖部骨折患者術后康復中的應用效果。方法:隨機選取72例在本院接受手術治療的髖部骨折患者,依據隨機數表法進行分組,對照組36例接受常規護理干預,研究組36例接受延續護理干預。統計2組髖關節Harris評分,同時對比并發癥發生情況。結果:出院后1個月、出院后3個月、出院后6個月對照組髖關節Harris評分明顯低于研究組(P<0.05);對照組并發癥發生率明顯高于研究組(P<0.05)。結論:將延續護理應用于髖部骨折患者術后康復中,有利于髖關節功能恢復,最小化患者康復期間并發癥發生率。

【關鍵詞】延續護理;髖部骨折;術后康復

髖部骨折為好發于老年群體的臨床常見骨科疾病,手術是療效最佳的臨床治療方式。然而手術效果受護理干預效果的影響,如護理效果不佳,則術后極大概率出現諸多并發癥,進而對患者康復進程產生一定干擾。有研究報道,將持續護理應用于髖部骨折患者術后康復中,使患者在任何環境、任何時間均能享受到醫院所提供的優質而又可靠的護理干預[1]。基于此,本研究將持續護理應用于髖部骨折患者術后康復中,效果較好,現報告如下。

1 臨床資料與方法

1.1 臨床資料

隨機選取72例于2017年3月~2018年3月期間在本院接受手術治療的髖部骨折患者作為本次研究對象,依據隨機數表法進行分組,對照組36例,男19例,女17例;年齡42~80歲,平均年齡(60.13±5.16)歲;21例為股骨轉子間骨折,15例為股骨頸骨折。研究組36例,男20例,女16例;年齡41~78歲,平均年齡(60.15±5.12)歲;22例為股骨轉子間骨折,14例為股骨頸骨折。2組臨床資料比較,差異無統計意義(P>0.05)。

1.2 納入與排除標準

納入標準:①均為髖部骨折,且經影像學檢查證實;②自愿接受手術治療;③自愿參加本次研究。

排除標準:①自發性骨折;②存在認知功能障礙;③合并惡性腫瘤。

1.3 護理方法

對照組接受常規護理干預,干預內容包括:①患者生命體征良好監測;②術前訪視與心理指導;③術后切口觀察、功能鍛煉指導等;④出院前向患者一一介紹居家護理注意事項;⑤定期電話聯系患者到院復診。

研究組接受延續護理干預,干預內容包括:

建立健康檔案:責任護士應以誠懇而又溫和的態度主動與患者、家屬交流,借助《髖部骨折護理手冊》、視頻等進一步向患者強調護理干預的重要性;在患者及家屬知情情況下為其建立健康檔案,健康檔案內容應涵蓋患者基本信息、手術情況等全方位內容。

評估病情:在患者出院全面了解患者術后恢復情況,明確患者護理需求,據此為每位患者制定最為恰當的護理干預計劃,特別是功能康復鍛煉方案,應詳細到每次鍛煉時間、鍛煉頻率等內容,患者在進行康復鍛煉過程中需要加強保護。

健康教育:借助《髖部骨折護理手冊》、視頻等對患者進行健康教育,從術后日常注意事項、科學功能鍛煉的原理與重要性等諸多方面講解。觀察每位患者日常生活習慣,據此針對性指導其日常飲食、心理調節等相關內容。

功能鍛煉:借助觀看功能鍛煉詳細視頻、現場教學等多樣化形式指導患者功能鍛煉,讓其明確知道各功能鍛煉動作要領、鍛煉時間、頻率等內容,堅持每日鍛煉。①肌力訓練,語言提示并協助患者取仰臥位,之后在患者膝下墊紙卷,接下來語言提示患者主動下壓其膝關節,讓股四頭肌處于收縮狀態,維持此狀態10s,再緩慢放松,訓練次數為20次,80次/d;語言提示并協助患者取仰臥位,讓患者雙側上肢輕松放在自己身體兩側,讓雙側臀部肌群處于收縮狀態,維持此狀態10s,再緩慢放松,訓練次數為20次,80次/d。②踝關節背屈、背伸運動,語言提示并協助患者取仰臥位,之后屈伸踝關節,進行必要的抗阻訓練,在此項訓練過程中,踝關節不可內旋、外旋,訓練次數為20次,80次/d。③髕骨推移訓練,語言提示并協助患者取仰臥位,之后推動髕骨,訓練次數為20次,80次/d。④仰臥位直腿抬高訓練。抬高角度范圍要控制在30°內,維持此動作15s,訓練次數為10次,30次/d。⑤屈髖、屈膝訓練,語言提示并協助患者取仰臥位,之后護理人員用一只手托在患者膝部,另外一只手穩定托住其足跟處,進行屈髖動作,屈髖角度范圍不得超過90°,在進行此動作時候不得內收、內旋,訓練次數為10次,40次/d。⑥患肢外展訓練,此項訓練應在手術結束后4d開始,取一軟枕,讓患者主動用兩腿夾住軟枕,進行內收動作,維持此動作10s,訓練次數為20次,80次/d。⑦側臥位外展訓練。在護理人員協助下進行訓練,由護理人員一只手穩穩托住患者臀部,另一只手穩穩托住其膝蓋部位,接下來翻身,患側肢體與身體同步翻轉,呈側臥位即可,再取一軟枕,放在患者兩腿中間,訓練時間為30min/次,3次/d。

定期隨訪:主要采用電話隨訪與微信隨訪兩種形式,患者出院后1周內每3天電話聯系1次、每天微信聯系1次,出院后第2周起每周電話聯系1次,多鼓勵、多表揚,針對患者所提出的問題,及時給予指導、提供幫助。每個月電話聯系患者到院復診,微信方式再次告知患者復診時間,評估每位患者居家護理期間髖關節功能恢復是否良好,依據評定結果調整護理干預方案。每3個月需要開展1次上門隨訪,了解每位患者居家護理環境,如存在地面過于光滑等潛在風險,則應在不給患者家庭帶來經濟負擔的前提下給予針對性建議與指導。

1.4 觀察指標

(1)髖關節Harris評分對比。于出院時、出院后1個月、出院后3個月、出院后6個月不同時間記錄2組髖關節Harris評分。

(2)并發癥發生情況對比。觀察2組患者康復期間是否出現感染、關節僵硬、髖關節脫位、靜脈血栓在內的諸多并發癥。

1.5 統計學處理

對本研究所得數據均采用統計學軟件SPSS19.0進行分析,髖關節Harris評分采用均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗,組內比較采用配對樣本t檢驗;并發癥發生情況采用百分數表示,并行卡方檢驗,以α=0.05為檢驗水準,P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 髖關節Harris評分對比

出院前2組髖關節Harris評分比較,差異無統計意義(P>0.05),出院后1個月、出院后3個月、出院后6個月對照組髖關節Harris評分明顯低于研究組(P<0.05)。詳見表1。

2.2 并發癥發生情況對比

對照組并發癥發生率明顯高于研究組(P<0.05)。詳見表2。

3 討論

髖部骨折不可避免給患者身心健康帶來負面影響,為幫助患者更好恢復,就需要輔以術后護理干預。特別是居家護理期間,缺乏相應的護理指導,導致臨床護理效果不甚理想。而延續護理則能將護理延伸至患者家庭中,更好滿足患者居家護理所需,能夠讓患者對髖部骨折有一個清晰正確的認知,同時還可使醫護人員督促患者并及時了解其康復情況,針對性地給予指導,從而加速術后康復進程。本研究將延續護理應用于髖部骨折患者術后康復中,有助于維持患者出院后系統而又正確的護理干預。通過強化隨訪與監督,有助于保證患者居家護理期間仍然能夠獲得與院內護理十分相近的護理服務,使患者謹遵醫囑。有研究表明[2],延續護理應用于髖部骨折患者術后康復中,對其髖關節功能恢復大有裨益。本研究結果顯示:出院后1個月、出院后3個月、出院后6個月對照組髖關節Harris評分明顯低于研究組。與上述研究結果基本一致,提示應用延續護理對髖部骨折患者術后髖關節功能恢復好處巨大。有研究表明[3],延續護理應用于髖部骨折患者術后康復中,可最小化并發癥發生情況。本研究結果顯示:對照組并發癥發生率明顯高于研究組。與上述研究結果基本一致,提示應用延續護理對有效控制髖部骨折患者康復期間并發癥發生情況十分有利。

參考文獻

[1]梁小芹,邵小珍.老年髖部骨折延續護理的研究進展[J].護理管理雜志,2017,17(7):485-487.

[2]蔣莉,張新春,魏海楠.延續性護理對高齡髖部骨折患者術后髖關節功能、生活質量及負面情緒的影響[J].國際護理學雜志,2018,37(9):1178.

[3]石娟莉.延續性護理對老年髖部骨折術后患者生活質量及肢體功能恢復的影響[J].臨床醫學研究與實踐,2017,2(26):194-195.