地鐵車站細水霧系統貫徹《細水霧滅火系統技術規范》前后所涉及問題辨析

李小坤

(中鐵第四勘察設計院集團有限公司,430063, 武漢//高級工程師)

高壓細水霧滅火系統是利用水作為滅火介質,采用特殊的噴頭在特定的壓力工作范圍內將水流分解成細水霧進行滅火的一種固定式滅火系統[1]。高壓細水霧系統兼有氣體滅火系統及水滅火系統的雙重優點,同時具有滅火效能高、用水量小,適用范圍廣、環保、維護簡單等特點,在目前各大城市已建地鐵線路中也有部分應用案例,如上海軌道交通11號線南延線北段、廣州地鐵APM(自動旅客捷運系統)線,以及無錫地鐵1、2號線等[2]。GB 50898—2013《細水霧滅火系統技術規范》(以下簡稱《規范》)于2013年6月8日發布,自2013年12月1日起實施。該《規范》實施之前,已運營或在建地鐵車站在設計時,主要參考已有案例及地方規范。《規范》對高壓細水霧滅火系統在設計、施工、驗收、維護管理等各工程應用階段都做了較為詳細的規定,但其中部分條文較地鐵車站的原設計方案有較大變化,對新線的應用亦有較大影響。

本文以已開通運營的無錫地鐵1號線及其在建延伸線為例,對《規范》中涉及高壓細水霧滅火系統的條文說明進行了解釋,分析了原方案與《規范》中相關條文的差異,并對《規范》應對方案進行了探討。

1 工程概況

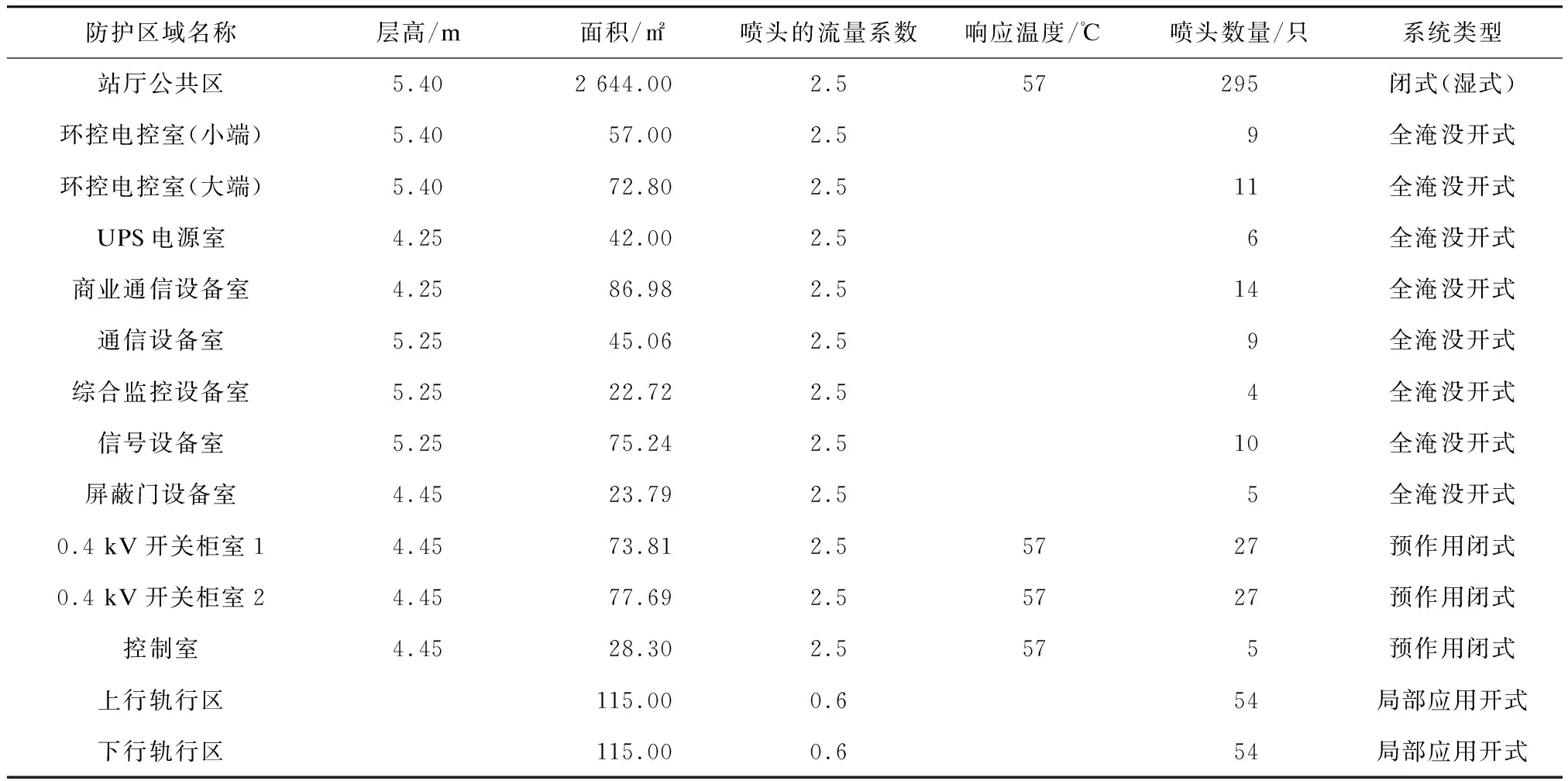

無錫地鐵1號線于2014年通車運營,全線地下車站及控制中心自動滅火系統均采用管網工作壓力大于10.0 MPa的泵組式細水霧滅火系統。工程以DGJ 32/J 09—2005《細水霧滅火系統設計、施工及驗收規范》為主要參考標準,同時也參考了設備供應商提供的類似應用場所的實體火災試驗報告[3]來選取系統設計參數。地下車站細水霧滅火系統的設置范圍為:重點車站的站廳層公共區、屏蔽門區的軌行區及重要設備用房。其中,站廳層公共區采用濕式閉式系統,軌行區局部采用開式系統,環控電控室、UPS(不間斷電源)室、商業通信設備室、通信設備室、綜合監控設備室、信號設備室、屏蔽門設備室采用全淹沒開式系統,直流室、低壓室、變電所控制室、再生裝置室、整流變室及跟隨變電所采用預作用閉式系統[4]。

細水霧滅火系統的主要設計參數如下所述:

(1) 泵組出口壓力應大于或等于12 MPa,最不利點噴頭的設計壓力不低于10 MPa。

(2) 系統最低設計噴霧強度不低于0.5 min·m2,其中,站廳公共區最低設計噴霧強度不低于1.5 min·m2。

(3) 閉式系統作用面積不大于140 m2,閉式噴頭開啟溫度為57 ℃,RTI(響應時間指數)不大于36(m·s)0.5。

(4) 最短持續噴霧時間為30 min。

(5) 開式系統采用全淹沒滅火系統,響應時間不應大于30 s。

(6) 有效工作霧滴體積直徑Dv0.9應不大于200 μm,Dv0.99應不大于400 μm。

(7) 噴頭選型依據第三方權威機構提供的類似應用場所的實體火災試驗報告。

(8) 噴頭安裝間距應大于3.0 m,且不小于2.0 m;噴頭距離墻不大于1.5 m,高度超過6.0 m的防護區應分層進行布置。微型噴嘴間距不大于2.0 m,且不小于0.5 m。

無錫地鐵1號線某重點車站防護區設計參數如表1所示。

表1 無錫地鐵1號線某重點車站防護區設計參數表

2 原設計方案與新規范主要條文的差異

《規范》第3章針對不同性質的防護區域應采用的系統類型、泵組所負擔的系統噴頭數量、系統噴霧強度、噴頭工作壓力、噴頭安裝高度等均有新的規定。對方案產生較大影響的條文主要包括第3.1.3條、3.4.2條、3.4.3條、3.4.4條、3.4.5條和3.4.10條等,除第3.1.3條外,其他幾條的描述中基本都采用了“應”。具體條文及相關分析詳見表2。

3 《規范》應對方案探討

3.1 《規范》條文說明解釋

《規范》條文規定:細水霧滅火系統選型時,主要考慮可燃物種類、數量、擺放位置及抑制或撲滅防火的設計目標等因素。閉式系統主要用于控制火災,保護以可燃固體火災為主的對象,且主要用于撲救可燃固體表面的火災。開式系統可用于抑制火災、撲滅火災,以及保護多種類型火災的對象[1]。《規范》中閉式系統、開式系統所應用場所的案例相對較少,就地鐵站廳公共區及各設備用房性質及特點而言,從條文中找不到清晰的歸類。雖然細水霧滅火系統的研究、設計和應用一直建立在實體火災試驗或實體火災模擬試驗的基礎上,且以往在地鐵中的應用方案,也主要依據設備廠商對相似場景的實體火災試驗,但不同廠商的設備差異以及應用條件的變化,導致細水霧滅火系統的應用效果也會不同。按保守考慮,系統類型所適用的場景在《規范》已列舉的范圍內找不到明確歸類的情形下,系統的選型仍需要根據權威機構結合工程實景情況進行火災試驗確定,其嚴格程度較以前有明顯提升,同時對設備廠商及方案的重新制定提出了較高的要求。

3.2 防護區及系統類型選用問題

(1) 根據原設計方案,針對不同應用場所涉及的具體設計參數,地下車站站廳公共區采用閉式系統,但根據《規范》條文中宜采用閉式系統的場景與站廳層公共區特點不符,使得在站廳公共區是否可采用閉式系統仍需驗證。根據車站公共區的特點,全淹沒開式系統不適宜采用,因此只能考慮采用濕式閉式系統,并以火災試驗作為驗證依據。但即使閉式系統符合《規范》中關于火災試驗的要求,也同樣要考慮《規范》對閉式系統總噴頭數量的限制,即噴頭數量不超過100只,而站廳公共區所需的噴頭數量將需獨立設置3套泵組及管網系統,設備投資及土建影響過大。限于此,地下車站站廳層公共區不適宜采用細水霧系統。而根據全國大部分城市地鐵的設計情況,地下車站公共區大部分未采取自動滅火系統。因此是否可取消公共區自動滅火系統,可以征求消防部門的意見。

(2) 原方案中軌行區采用局部應用開式系統,由于《規范》的限制,對于此類防護區高壓細水霧滅火系統不再具有可實施性,結合該系統在全國大部分城市的設置情況,可考慮取消。

(3) 根據對《規范》條文的理解,地鐵設備用房適宜于套用《規范》中對電子信息機房、變壓器房等場所的描述,因此宜采用全淹沒開式系統,這與原設計方案基本相符;但《規范》對開式系統中每套泵組所負擔的防護區數量提出了明確限制,即不能超過3個防護區,而地鐵需設置自動滅火保護的設備用房一般有12~14個防護區,從投資規模及可實施性角度考慮,全部采用開式系統顯然也不適用。

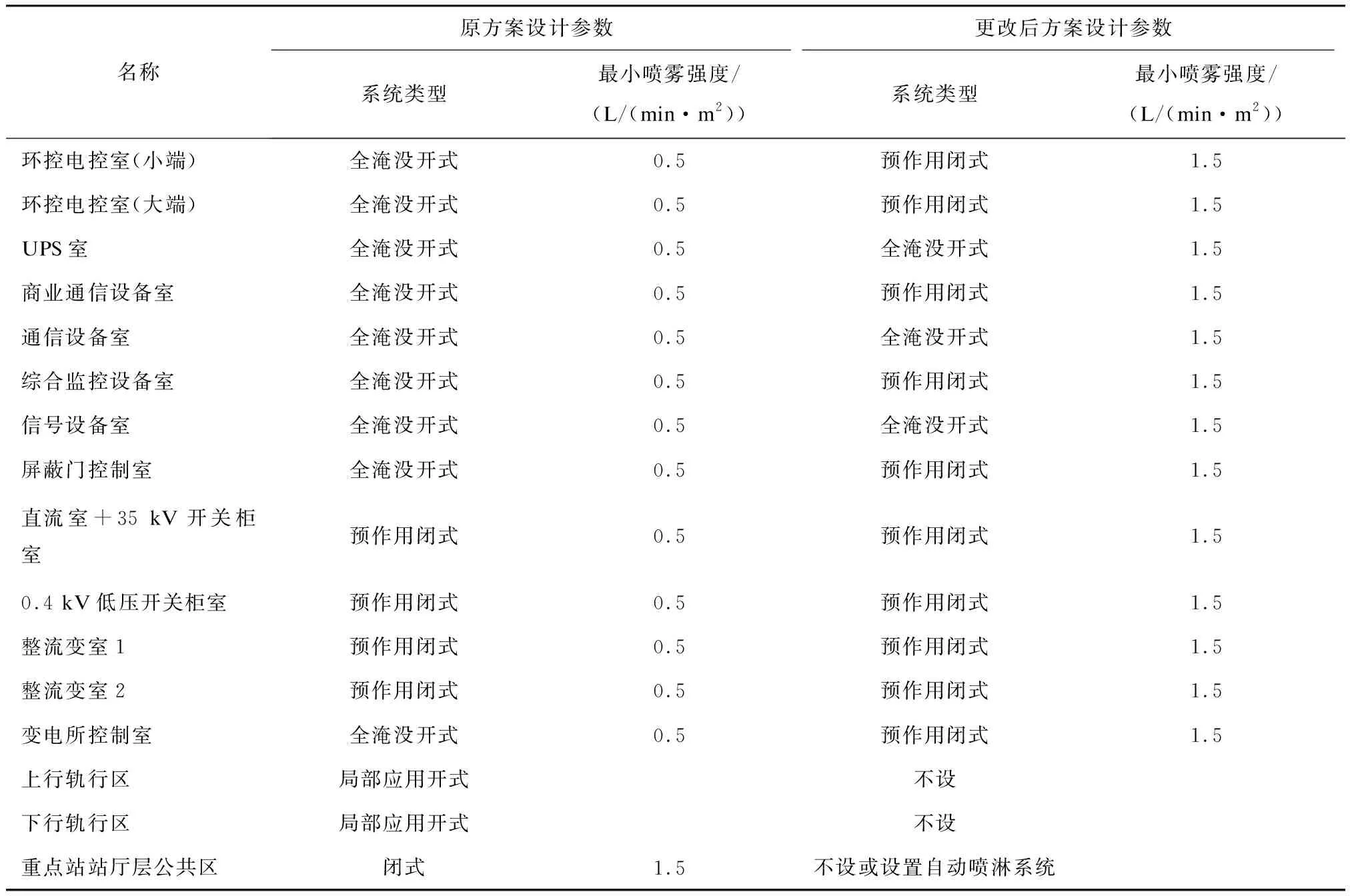

3.3 應對方案探討

(1) 《規范》對閉式系統和開式系統分別作出的噴頭數量及防護區數量的限制,是導致不能繼續沿用原設計方案的最大約束。但根據《規范》,采用閉式系統時,每套泵組噴頭數量不應超過100個;采用開式系統時,防護區數量不超過3個。以上均是對兩種系統的定性要求,并未說明多種系統形式不能共用1套泵組。而根據以往做法,1套泵組負擔兩種系統形式可滿足功能要求。根據《規范》條文,可考慮選取3個防護分區采用開式系統,其他考慮采用閉式系統,閉式噴頭總數量控制在100個以內,系統共用1套泵組,并以此為出發點來制定應對方案。

(2) 通信設備室、UPS(不間斷電源)室、信號設備室3個較重要且面積較大的房間采用全淹沒開式系統,其他防護區采用預作用閉式系統,噴頭數量控制在100個以內,一般車站均可做到。

(3) 《規范》對不同場所噴頭的工作壓力、噴頭安裝間距、噴頭安裝高度等均有新的規定,但根據地鐵設備區自身存在的特點,可直接套用的依據不多。在此情況下,可通過實體火災試驗確定具體設計參數。

根據以上分析,提出以下應對方案,即取消公共區及軌行區防護區細水霧設置。在設備區選取3個防護區采用全淹沒開式系統,其他防護區采用預作用閉式系統。開式系統及閉式系統合用1套泵組,共用管網,末端在閥組箱處分開。調整后的防護區設計參數如表3所示。

表3 調整后的防護區設計參數表

4 結語

《規范》對車站細水霧滅火系統的相關條文做了比較明確的規定,但部分條文對于地鐵車站的特點仍存在一些適用性爭議,而原細水霧滅火系統在地鐵車站中的成熟應用方案是基于地方規范或行業標準,是否仍可沿用尚需驗證及討論。本文主要描述了細水霧滅火系統在地鐵中的一種成熟應用方案,以及《規范》實施后相關的條文所帶來的主要影響,在必須執行《規范》的前提下,結合原設計方案,提出一種新的細水霧滅火系統的應對方案,以供參考。