提高小學生英語對話能力的探析

盧丹

摘 要:《小學英語課程標準》明確指出,小學階段英語教學的主要目的是使學生獲得為交際初步運用英語的能力。而“對話”則是英語交際中最基本也是最核心的表現方式。目前小學英語PEP教材中的“Lets talk”板塊主要以情景對話的方式予以展現,在教材中占了很大的比重,其“對話”功能的承擔地位不言而喻。因此,用有效方式的來提高Lets talk的對話功能成為當務之急。

關鍵詞:lets talk;對話能力

一 小學英語對話教學現狀

目前PEP教材Lets talk板塊的教與學存在以下問題:

教:很多學校的教師在教授學生時仍然呈現傳統低效的教學狀態,表現為單詞—句子—翻譯的課堂模式,始終停留在回憶性、模仿性輸出等簡單的方式來操練對話,這使得學生長期處于不真實的對話狀態中,脫離語言實際,無法實現語言的運用能力,更不能幫助學生提升語言思維能力。另一方面,教師容易把對話教學上成閱讀教學,過度關注學生的讀寫能力,“對話”被簡單冠以“聽課文”“讀課文”模式,成為披著“聽說”外衣的“偽對話”教學。

學:學生口語能力弱,英語對話表現怯懦,話題意識薄弱,不知道如何就一個話題進行廣泛而深入地交流。主要表現為不知道該怎么說,無話可說。因此寄希望于機械性思考,把大部分的學習精力放在語言知識點的背誦上,而不是注重實踐運用。長此以往,“啞巴英語”的狀態仍然存在。

因此,要讓小學生能夠呈現真實地“對話”輸出狀態,關鍵還在于教師能夠在有限的課堂教學時間內,運用合理且高效的教學方法,有效提高課堂效率和增加真實語言交流效果。

二 語境推動,使對話“更真實”。

構建主義教學理論認為:“學生獲得知識的途徑,不是通過教師傳授得到的,而是學生在一定的語境中去學習,并借助教師和同學的幫助,利用學習資料,通過意義建構的方式獲得的。”英語教學中,學生對于英語語言的習得也同樣離不開語境的助推。在教學中,要讓學生明確“本單元、本課時我們在談論什么”、“我們從哪些方面來談論這個話題”、“我們是怎樣來談論這個話題的”,其實這就是讓學生明確教材的內容(話題而非僅僅指語言知識點)通過怎樣的語境來完成的。

三 巧妙提問,使對話更深入。

教學中,明知故問機械性地句型操練并非真正的對話教學。教師課堂上,師生問答、生生問答是對話課的常態以及重要展現方式。但如果這些問答之間缺乏思維的流動,則語言學習缺乏意義,學生也只是在頭腦中堆積了這些語言,但并不知道輸出語言背后的思維和意義。簡言之,學生始終只能停留在對話的表面,不會運用語言。這時候,教師具有啟發性的問題讓學生在思維和語言之間建立“信息溝”就顯得尤為重要。用三下年級Unit Three At the zoo這一單元為例:

這一板塊的語用目的是讓學生能夠在適當語境中描述動物名稱Look at the monkey\giraffe\elephant\ostrich\并能夠用簡單的話語來描述體型 Its so tall. Its short and fat. 身體部位It has a small head\short tail\long nose\small eyes\big ears etc.

授課過程中,不同的教師會對這塊內容有不同的教法。通過筆者的觀察,大多數老師采用的都是“觀察法”:讓學生根據視頻、圖片來進行描述。即使創設了語境,讓學生在這個語境中同樣是通過watch the video 的方式來教授目標語言。因為語境的創設,學生能夠輸出真實的話語,但如果僅僅是如以上的設計步驟來看,學生的輸出雖真實,但仍然停留在最初級的表達上。

筆者對本課例在實際實施過程中,巧妙地加入了一類問題:What makes the giraffe so tall?\What makes the elephant so big?\ What makes the ostrich run so fast ? 這幾個問題的提出,學生輸出的語言仍然是目標核心語言:It has long neck.\It has long legs.\ It has a big body .但相比表面的描述,這樣的應答充滿了意義,語言目標是有思維流動的,長期訓練下來,學生會知道自己的表達背后的意義是什么,真正對語言從“懂”到了“會”。

四 加大語量輸入,使對話更豐富。

克拉申很早就提出了習得理論,他認為:語言輸入是我們習得語言的不可或缺的條件,而語言輸入量的大小則直接影響著我們的習得結果。這個理論告訴我們,大量的有效的語言輸入才是影響我們語言習得的一個最重要因素。眾所周知,學生的語言輸出是建立在語言輸入的基礎上的。但輸出和輸入的量并不對等。簡言之,要想讓學生輸出1分鐘時間的表達量,可能教師在授課過程中需要給學生2分鐘3分鐘甚至更多分鐘的輸入量。因此,在實踐課堂中,教師要始終有加大語言輸入量,在教授新知時反復滾動已學的舊知來不斷幫助學生積累。

明確了加大輸入量的重要性后,我們更需要注意的是舊知的滾動不是簡單地疊加在新知的呈現上,新舊知識之間是有必要且重要的聯系的。下面以六年級下冊Unit Four Then and now為例來談談具體地操作。

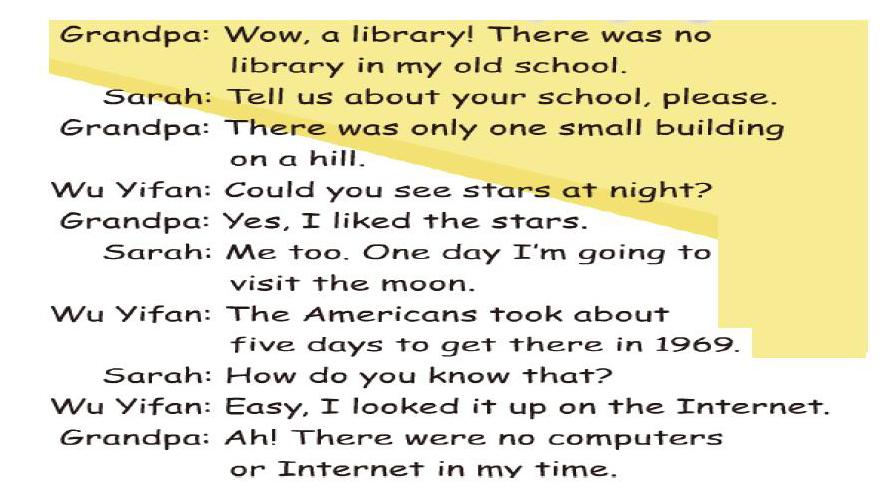

下圖是教材呈現的lets talk的內容,筆者根據學生的實際以及之前學過的內容,考慮到目標語言“There was.....then.\ There is......now ”來分別描述學校在過去與現在的變化,根據生活實際和經歷,我們認為“任何設施以及建筑的變化是會影響到人們的生活方式”,鑒于此,在原有的文本基礎上,我們進行了合理地再構,加大了語量地輸入。

G:The school is very different from my old school.

S: Tell us about your school, please.

G: There was was only one small building on a hill. We had Chinese and maths class in that small building. We had music and art class there. We read books there. We had lunch there.

W: There was no music room. There was no art room.There was no library in your old school. There was no dining hall.

G: But we had fun at night on the hill.

W: Could you see stars at night?

G: Yes, I liked the stars.

S: Me too.? One day Im going to visit the moon.

W: The Americans took about five days to get there in 1969.

S: How do you know that?

W: Easy, I looked it up on the Internet. Could you use the Internet? How did you learn?

G: No, we listened to the teachers and read lots of books. There were no computers in my time.

There was no Internet in my time.→ There were no computers or Internet in my time.There was no Internet or computers in my time.

加橫線部分即為加大部分的語言輸入量內容,以輔助文本的形式呈現在課堂上,幫助學生推進語言學習。We had Chinese and maths class in that small building. We had music and art class there. We read books there. We had lunch there. 這是以前的人們的一種學習方式,此時讓學生輸出There was only one small building這一文本語言顯得水道渠成。同時這句文本語言也為學生進行There was no music room. There was no art room.There was no library in your old school. There was no dining hall.這一There was ...句型的操練提供了很充分的證據。所以學生需要輸出的目標語言都沒有變化,但加入的這些語言量卻實實在在為學生的輸出提供了理由和支撐。

教材板塊中lets talk呈現的情境和語言材料都是靜態,教師要有將靜態材料在課堂進行動態實施的能力。只有課堂的主要組成部分:教師個體、學生個體、教材、教師思維、學生思維這些都流動起來,英語“對話”的交流本質才能得以實現。讓對話真實、靈動、豐富正是我們需要不斷努力追求的。

參考文獻:

[1]教育部.義務教育英語課程標準(2011年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2012

[2]居梅芳.小學英語語篇教學中文本再構的實踐 [J]. 山東師范大學外國語學院學報(基礎英語教育).2011.(05):19-21

[3]林燕. 淺談小學英語單元整體教學設計的原則 [J]新課程學習.2012.(03):38-39