地緣政治:大國戰略背后看不見的手

[關鍵詞]地緣政治 對外戰略

“地緣政治”這一流行于19世紀嚴肅的思想和政治學著作中的概念,如今見諸各類媒體的語境中。盡管現代西方主流國際政治和國際關系學科對地緣政治理論表現得甚為冷淡,然而這并不影響其作為“網紅”詞匯被大眾津津樂道。鑒于這個曾經令世界風起云涌、之后談虎色變的概念,如今在紛繁復雜的大變局時代仍暗潮涌動地充斥于人們的視聽,我們有必要揭下它層疊的面紗,厘清它的前世今生。

地緣政治學主要根據地理要素和政治格局的互動視角,把地理因素視為影響甚至決定國家對外戰略行為的要素,在此基礎上研判世界和地區的戰略形勢,以及國家的對外戰略行為與決策。

“地緣政治”概念在其盛行的19世紀,是一套框架松散的理論學說,其涉及內容龐雜,與其說是一個系統、完整的理論體系,不如說它是由不同的戰略思想雜燴而成的集合。它隨著民族國家的興起,在不同歷史時期具有不同的內涵、重點和時代性的爭論。對于如今的世界,“地緣政治”觀念究竟是囚禁于潘多拉魔盒中的“洪水猛獸”,還是棲息于茶杯風暴里已然過時過氣的大眾談資?討論“地緣政治”的時候,為了避免概念的含混,我們尤其需要區分作為思想和理論的地緣政治學說、作為國家對外戰略和政策實踐的地緣政治行為邏輯,和作為輿論宣傳工具的地緣政治這三個不同的層面。通過這三個層面的視角切入,有助于我們理解“地緣政治”的全貌,明確崛起中的中國該如何看待和對待這尊多面神像。

作為思想和理論的地緣政治學說

地緣政治學和地緣戰略學在學科分類上,是研究國家對外戰略決策與地理環境互動關系的學科,它原本是介于地理學與政治學的交叉學科理論。由于后來地緣政治學一度發展成為現代西方國際關系中最重要、影響最為深遠的戰略理論,如今我們談論“地緣政治學”概念時,事實上它已演變成為泛指大國間基于空間維度進行戰略博弈的理論研究。它主要根據地理要素和政治格局的互動視角,把地理因素視為影響甚至決定國家對外戰略行為的要素,在此基礎上研判世界和地區的戰略形勢,以及國家的對外戰略行為與決策。

地緣政治理論的鼻祖是德國地理學家拉采爾,他深受斯賓塞的“社會進化論”影響,基于人類社會與動物有機體具有高度共性這一假定,提出了有機體的國家理論。斯賓塞將達爾文的進化論運用到人與人之間,構成優勝劣汰的競爭社會,而拉采爾進一步將這套理論上升到某一區域國際社會中國家與國家之間為生存和拓展發展空間的競爭之上。之后,瑞典政治學家契倫發展了拉采爾關于有機體國家論,正式提出了“地緣政治學”的概念,他后來被視為第三帝國時期德國地緣政治學派的理論奠基人。拉采爾和契倫提出的地緣政治理論都是從政治哲學層面闡釋國家獲得和拓展地緣空間對于該國強盛的重要意義。

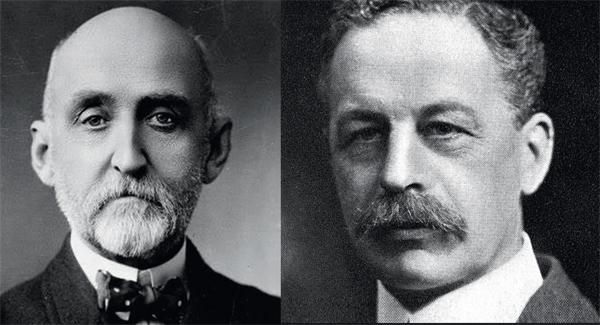

對地緣政治思想和理論體系貢獻最大、影響最深遠的當屬馬漢提出的“海權論”和麥金德提出的“陸權論”。這兩套理論強調更多的是大國對地緣空間的控制權。在20世紀前半葉,海權論和陸權論在某種程度上是主導和詮釋整個西方世界大國興起與衰落的最重要的戰略思想之一。

美國海軍軍官馬漢在1890年出版的《海權對歷史的影響》一書中闡釋了海權理論。馬漢基于對英國海上霸權史的研究,提出一套圍繞建立制海權的理論。他認為,發展海上力量對于大國的安全與繁榮至關重要,掌握制海權是獲得和維護強國地位的必要條件。[1]馬漢希望這套理論能暗中幫助自己的祖國美國崛起成為繼英國之后的又一個海上霸權國。

麥金德提出陸權論原本是為了警告自己的祖國,然而諷刺的是,這套理論最后卻令處于該理論體系所指的“世界島心臟地帶”的德國找到了對外侵略擴張的理論依據。

陸權論的創作者是英國地緣政治學先驅麥金德,他1904年發表了《歷史的地理樞紐》一文,創立了與海權相對應的陸權理論。麥金德將歐亞大陸中心地帶視為世界政治的樞紐,這個中心地帶就是亞非拉三大陸構成的“世界島”的“心臟地帶”。他運用開創性的戰略思維得出如下結論:控制東歐者則控制所謂“心臟地帶”,控制所謂“心臟地帶”者則控制所謂“世界島”,控制“世界島”者將成為世界領導者。[2]

馬漢的“海權論”和麥金德的“陸權論”對地緣政治學影響深遠

麥金德提出陸權論原本是為了警告自己的祖國,也就是當時的海上霸權英國要正視俄國和德國這兩個陸權新興國家的潛在威脅與挑戰,預防俄德兩國未來的擴張,特別是防范俄德在歐洲大陸結成軍事同盟的可能性。然而諷刺的是,這套理論最后卻令處于該理論體系所指的“世界島心臟地帶”的德國找到了對外侵略擴張的理論依據。德國由此成為地緣政治理論最忠實的擁戴者,并形成了“德國地緣政治學派”。該學派深受拉采爾、哲倫和麥金德、馬漢理論的影響,融合了海權論和陸權論,對地緣政治學進行了極端的引申。由于“德國地緣政治學派”興起于第一次世界大戰后,鼎盛于納粹德國對外軍事擴張時期,為德國發動兩次世界大戰提供了合法性,同時在“二戰”后被視為納粹德國侵略擴張的思想“始作俑者”,“地緣政治學”因此被賦予了更多意識形態含義。

在當代戰略理論話語體系中,由于背負著歷史“原罪”,“地緣政治”概念和作為一種理論學說體系被逐漸淡化,但其精髓卻體現在美國戰略界的諸多經典之作。包括亨廷頓的《文明的沖突與世界秩序的重建》、基辛格的《大外交》、布熱津斯基的《大棋局》等等,其戰略理論背后的邏輯都深受“地緣政治學說”的影響。[3]冷戰后,由于國家間軍事安全領域的爭奪更多被經濟利益的博弈所取代,美國戰略界將地緣政治的邏輯引入經濟領域,開始關注如何通過地緣經濟手段確保世界霸主地位,成為“地緣政治學”一個新的發展趨勢。

冷戰后,由于國家間軍事安全領域的爭奪更多被經濟利益的博弈所取代,美國戰略界將地緣政治的邏輯引入經濟領域,開始關注如何通過地緣經濟手段確保世界霸主地位,成為“地緣政治學”一個新的發展趨勢。

作為國家對外戰略和政策實踐的地緣政治行為邏輯

作為思想和理論的地緣政治學說,從誕生起就與大國對外戰略和政策實踐是一對連體兒,地緣政治學說是在大國間爭奪“勢力范圍”的背景和需求下應運而生的,同時它也深刻影響著大國的行為邏輯。當時世界中心歐洲的列強們遵循均勢原則,地緣政治學說不但被歐洲戰略界廣泛接受,而且指導著國家間的博弈行為。

海權論思想是隨著美國在美洲陸地擴張趨于飽和的情勢下,海域控制權擴張的需求而誕生的,它反過來也為美國的海上擴張提供了理論依據,指導了美國的海上擴張政策。當時美國已成為美洲大陸的霸主,市場外擴的需要要求美國實現從美洲內陸霸權國向海洋霸權國的轉變,海權論成為其政策調整的理論基石。之后,海權論對英國、日本和德國等列強的海外擴軍政策都具有或多或少的影響,為其進行了理論背書。

海權論為美國的海上擴張提供了理論依據

19世紀末,隨著工業化的推進和歐洲列強勢力范圍爭奪的加劇,海權的重要性逐步讓位于陸權,麥金德的陸權論在隨后半個世紀中成為西方地緣政治學的主導理論,并最終淪為德國兩次世界大戰對外侵略擴張的理論基礎,這也使“地緣政治”概念和學說被戴上了“原罪”的枷鎖。

“二戰”結束后,盡管西方國際政治主流理論體系中,地緣政治理論喪失了政治正確性。然而,在新的國際規范下,盡管大國很少公開聲稱或承認其行動是受“地緣政治”邏輯的影響,但無疑地緣政治因素仍繼續在背后像一只看不見的手那樣指揮著大國的行為。

“二戰”結束后,盡管大國很少公開聲稱或承認其行動是受“地緣政治”邏輯的影響,但無疑地緣政治因素仍繼續在背后像一只看不見的手那樣指揮著大國的行為。

盡管美國和西方國家國際關系和戰略界,特別是宣傳領域總說地緣政治已經是過時的觀念,并攻擊中俄兩國對地緣政治邏輯“抱殘守缺”,然而“二戰”后幾乎所有軍事介入都難以擺脫地緣政治的影子。例如:1973年的第四次中東戰爭,美國對阿富汗宗教極端勢力的扶持及隨后1979年蘇聯入侵阿富汗,1980年至1988年的兩伊戰爭,1991年的海灣戰爭,2001年美國在阿富汗的所謂“反恐”戰爭,2003年的伊拉克戰爭,2003年美國在格魯吉亞策動的“玫瑰革命”及隨后的俄格戰爭,2005年、2006年美國在烏克蘭策動的“橙色革命”,2010~2011年美國在中東北非國家策動的“茉莉花革命”,2011年以法國為首的歐洲挑頭、歐美共同對利比亞進行的軍事干預,2014年美國在烏克蘭策動的“二月政變”及其隨后俄羅斯兼并克里米亞和烏克蘭東部內戰,2012年美國策動敘利亞內戰以及2015年俄羅斯軍事介入敘利亞,伊朗和朝鮮核問題,等等,大國之間基于地緣政治的爭奪從來沒有平息過。

整個冷戰和后冷戰時期,美蘇和美俄兩國的較量所蘊含的地緣政治色彩十分濃厚。冷戰時期,美蘇兩國爭霸的地盤分布,剔除意識形態因素,大致仍是以地緣為依托劃分的勢力范圍。冷戰后美歐在東歐地區的擴張、美俄在中東地區的較量、俄羅斯在其周邊獨聯體國家的政策,無不深受地緣政治思維的主導。地緣政治事實上仍是各大國制定對外戰略和外交政策的重要依據。冷戰后,美國擠壓俄羅斯地緣空間的邏輯是:其一,美國對俄羅斯是在懲罰冷戰中的對手,原則是贏者通吃,俄羅斯作為冷戰的失敗方必須放棄所有傳統勢力范圍。其二,俄羅斯是美國主導的單邊國際秩序的質疑者,試圖突破除了美國之外的大國不得有勢力范圍的心照不宣。

隨著中國的崛起和俄羅斯國際影響力的恢復,美國的單邊霸權面對中俄實力的上升,地緣政治范式出現回歸的態勢。2014年的烏克蘭危機正是俄羅斯與美國主導的西方世界長期地緣矛盾的引爆點。即便并未挑戰美國的全球霸主地位,但美國不能容忍俄羅斯將其勢力范圍輻射至周邊獨聯體國家成為地區主導力量。與此同時,美國卻一步步蠶食原蘇聯的空間和勢力范圍。東歐、波羅的海三國先后被納入歐盟和北約,并通過政治滲透和顏色革命的方式控制俄羅斯周邊獨聯體國家的政權。在俄羅斯看來,美國的行為完全漠視俄羅斯的安全關切和作為地區大國對周邊勢力范圍的政治訴求,不斷擠壓和削弱俄羅斯生存和發展的戰略空間。俄羅斯不能接受美國和西方國家在其周邊的戰略緩沖地帶控制政局,使北約東擴到獨聯體國家威脅其邊境安全成為可能,尤其不能給美國任何機會將烏克蘭打造為遏制俄羅斯的周邊軍事橋頭堡。[4]這在某種程度上導致了美俄兩個大國之間難以協調的矛盾。

作為輿論宣傳工具的地緣政治主張

作為輿論宣傳工具的地緣政治主張極大地強化了地緣政治理論的意識形態屬性。在納粹德國時期,被德國地緣政治學派極端引申后的地緣政治理論扮演了助紂為虐的角色,成為為德國對外擴張進行合法性背書的輿論動員和宣傳工具。德國地緣政治學派的代表人物豪斯霍弗爾在納粹德國政府時期位居科學院院長高位,他創立了地緣政治研究所并創辦了《地緣政治學雜志》,該期刊推廣德國地緣政治思想,成為納粹德國對外侵略的宣傳陣地。在德國侵略擴張的道路上,地緣政治理論是其重要理論武器。

盡管地緣政治和霸權邏輯事實上指導了美國輸出的“顏色革命”擴張,但美國打著“自由主義”的宣傳旗幟,以滲透手段將其軍事基地深入其他大國的戰略腹地時,卻將其他大國的反制措施加以鋪天蓋地的抹黑式宣傳。

軸心國的失敗導致“二戰”后地緣政治理論在國際主流話語體系和意識形態領域中成為被詬病的對象。雖然地緣政治理論曾經在納粹德國時期被極端化宣傳為其地緣擴張的圭臬,但事實上傳統的地緣政治觀念是基于19世紀歐洲的大國均勢理論,更多強調的是大國基于實力擁有主導下的“勢力范圍”和戰略緩沖地帶。冷戰時期,美蘇兩個超級大國在全球范圍的地緣爭奪,尤其在戰略中心歐洲地區的地緣政治較量,被兩大陣營的意識形態宣傳所掩蓋。冷戰結束后,伴隨蘇聯解體和俄羅斯在解體后前十幾年的極度虛弱,美國作為單極霸主塑造了所謂新自由主義國際秩序及規范。這套國際規范打著各國自由、平等的宣傳旗幟,否定了除美國之外其他大國的地緣政治和安全訴求,其主張的本質在于,除了美國可以在全球擁有軍事聯盟體系和政治勢力范圍,其他國家都不具有這樣的國際合法性。美國作為美洲大陸霸主,自“門羅主義”之后便不允許任何大國染指美洲地緣政治帶,作為世界霸主,其軍事基地遍布全球。而在對外宣傳和觀念塑造方面,自由主義主導的世界秩序觀和國際規范強調美國霸權在全世界范圍的普世性,其他大國的地緣安全訴求則在國際觀念上被西方主導的話語體系所否定。盡管地緣政治和霸權邏輯事實上指導了美國輸出的“顏色革命”擴張—這種擴張精準地定位于阻礙美國地緣擴張的政權,特別“關照”中俄兩國的周邊戰略地帶,但美國打著“自由主義”的宣傳旗幟,以滲透手段將其軍事基地深入其他大國的戰略腹地時,卻將其他大國的反制措施加以鋪天蓋地的抹黑式宣傳。

納粹德國擴張的“原罪”烙印,令“地緣政治”概念具有了歷史“洪水猛獸”的意象。隨著中俄作為大國的復興,如今美國和西方國家借納粹德國的“尸”還地緣政治的“魂”,將其作為宣傳工具攻擊和抹黑西方體系外的大國,特別是給中國和俄羅斯扣上反國際規范的帽子,意圖是讓人們將中國的崛起和俄羅斯的復興之路與納粹德國的極端地緣政治擴張行為邏輯聯系起來,制造中俄威脅論的國際輿論氛圍。

崛起進程的中國如何看待“地緣政治”

厘清三個不同層面的“地緣政治”,正是為了在三者的區別和聯系基礎上,建立中國以正確的態度看待地緣政治理論與現實。

首先,中國要深度研究作為思想、理論和戰略、政策實踐的地緣戰略學說中有價值的部分。盡管地緣政治學的極端引申曾與德國納粹擴張有關聯,但我們不能因此完全否認地緣政治理論中的規律性成分,要充分研究和吸收其規律,服務于我國對外戰略的現實制定。

中國不能低估地緣政治思想和邏輯對美國和西方國家的影響和指引,不能幻想這些國家表面批判地緣政治理論,于是便放松運用這套理論對外推行霸權和對中國采取地緣遏制戰略。

地緣政治理論中合乎現實規律的內容體現在兩方面。一是中國不能低估地緣政治思想和邏輯對美國和西方國家的影響和指引,不能幻想這些國家表面批判地緣政治理論,于是便放松運用這套理論對外推行霸權和對中國采取地緣遏制戰略。美國通過在中國周邊構建了“第一島鏈”和“第二島鏈”就是典型的地緣政治部署。中國理論界要豐富和深化對地緣政治理論的研究,政策界要清醒地意識到,西方戰略對手嘴上否認但事實上一直在以地緣戰略思維防范和遏制中國,中國要在此研究和認識基礎上采取正確的國家戰略應對美國和西方國家的遏制和挑戰。

地緣政治理論中合乎現實規律的內容還體現在地緣周邊對大國在現實中的崛起和發展確實意義重大。俄羅斯決不允許北約擴張到格魯吉亞和烏克蘭,為了避免北約軍隊有可能駐扎在俄羅斯戰略腹地,防止北約導彈系統設立在自家門口,俄羅斯為此不惜一戰與西方決裂,正是出于地緣緩沖帶的現實安全考量。中國在與美國軍力差距懸殊的困難下堅持打抗美援朝戰爭也有地緣政治考慮,即不能讓美國軍隊有越過三八線駐軍在中國東北家門口的可能性,這是非常現實和必須的戰略底線思維。隨著中國的崛起進程,中國制定了以周邊為“首要”、立足周邊地區的對外政策,特別是通過“一帶一路”倡議經營周邊地區的高瞻遠矚的發展規劃,這在某種意義上也是正視地緣政治和經濟因素的重要性。

俄羅斯決不允許北約擴張到格魯吉亞和烏克蘭,正是出于地緣緩沖帶的現實安全考量

美國在冷戰結束后,通過“自由主義”理論維系的虛假世界正隨著美國自由霸權的衰落而恢復其原貌,現實主義和民族主義主導的真實世界正在復蘇。[5]隨之,地緣政治的邏輯正在努力掙脫自由主義道義觀賦予它的枷鎖。特朗普政府對于中俄兩國的態度和相處邏輯與美國建制派,特別是自由主義精英不同,其所代表的保守力量承認實力原則,不糾結于大國勢力范圍的“政治不正確性”問題,不回避大國基于實力和博弈結果的地緣政治輻射范圍,在中俄兩國地緣周邊問題上不愿被他國所綁架,在自己邊緣利益地帶與中俄軍事對抗。特朗普的美國要以世界最強者而非世界警察的角色參與國際政治和大國博弈,從中最大化自身利益。當大國在自己周邊緩沖戰略地帶展示足夠的戰略意志和控制能力時,特朗普政府甚至不介意與競爭對手進行有違“政治正確性”的利益交換。面對大國關系向地緣政治的現實回歸趨勢,中國要切實重點經營好自身地緣政治和文化輻射的東亞周邊地區,除了運用傳統經濟戰略手段,還要加強在安全、外交和政治領域的戰略資源投入,將已有實力轉化為對周邊國家的政治影響力。[6]

面對大國關系向地緣政治的現實回歸趨勢,中國要切實重點經營好自身地緣政治和文化輻射的東亞周邊地區,將已有實力轉化為對周邊國家的政治影響力。

與此同時,中國要充分警惕、防范和積極化解作為宣傳工具的地緣政治理論對中國崛起的負面影響。一方面,中國要正視和認真應對美國和西方國家利用地緣政治理論和邏輯炮制的“中國威脅論”宣傳。另一方面,中國在自我宣傳和社會輿論引導上要謹慎對待地緣政治邏輯的對外話語表述。“二戰”后的國際規范和大國行為邏輯在地緣政治領域是相左的,地緣政治邏輯實際主導著美國和西方主要國家的對外戰略和政策,但這些國家不但對外不明說,而且極力通過國際話語權對其地緣政治行為進行道德粉飾,與此同時拿這套話語體系作為宣傳輿論工具針對中國、俄羅斯等大國。中國要避免落入美國和西方國家設置的地緣政治話語陷阱,令中國的崛起和復興進程困難加劇。

作者單位:中國社會科學院亞太與全球戰略研究院

(責任編輯:王儒西)

注釋:

[1] Alfred Thayer Mahan, The Influence of Sea Power upon History (1660-1783), Spectral Assoc, 2010.

[2] Halford John Mackinder, “The Geographical Pivot of History,” The Geographical Journal, Vol. 23, No. 4, Apr., 1904, pp. 421~437.

[3] 塞繆爾·亨廷頓:《文明的沖突與世界秩序的重建》,周琪等譯,新華出版社1999年版;亨利·基辛格:《大外交》,顧淑馨、林添貴譯,海南出版社1997年版;茲比格紐·布熱津斯基:《大棋局:美國的首要地位及其地緣戰略》,中國國際問題研究所譯,上海世紀出版集團2007年版。

[4] 高程:《烏克蘭危機陰影下的大國關系》,載《文化縱橫》2015年第2期。

[5] John J. Mearsheimer, The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities, Yale University Press, New Haven and London, 2018.

[6] 詳見高程:《美國主導的全球化進程受挫與中國的戰略機遇》,載《國際觀察》2018年第2期。