《時代三明》“一字專題”:提升文化的可視性

□ 文/楊為春

內容提要 本文結合《時代三明》“一字一專題”的五年辦刊實踐,分析專題系列策劃的可讀與可視在贏得讀者、贏得市場方面的重要性,以及堅守初心堅守本土、做出品牌做出特色的意義。

數字技術的革命性進步,對傳統媒體提出嚴峻挑戰。在當下紙媒紛紛退出市場的報業嚴冬中,堅守初心堅守本土、做出品牌做出特色,比任何時候都顯得緊迫與重要。而專題系列的成功策劃與推出,可謂傳統紙媒走出困境的一個突破口。

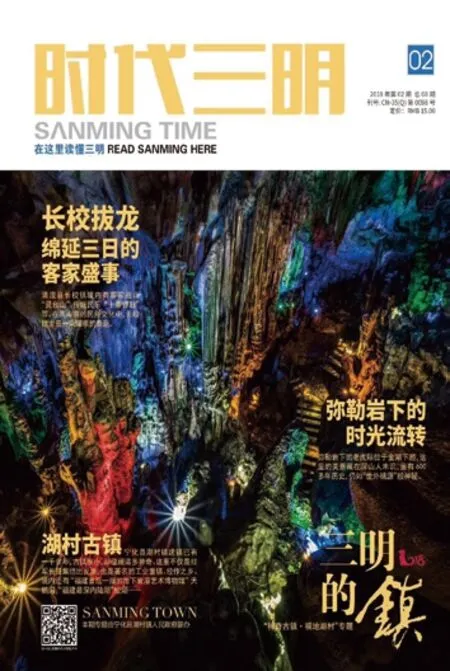

《時代三明》自2013年進行重新定位和全新改版以來,以“一字一專題”系列策劃為核心板塊,五年來共推出了50余個特色“一字”專題,實現社會價值與市場價值的有機結合。2013年,《時代三明》榮獲閩臺報刊創新成果獎;2017年,《時代三明》榮獲福建文創獎銀獎。

一、系列策劃:選題至簡,提高大眾的關注率與參與性

互聯網及新媒體的出現,使讀者的閱讀方式由傳統紙媒向移動終端轉化、向融媒體方向轉化。然而,對傳統紙媒而言,內容不僅不應削弱,反而更應重視與強化。特別是立足本土,選擇讀者普遍關注的話題進行專題策劃,就顯得尤為重要。

用一個字作專題,簡潔扼要且朗朗上口,容易吸引讀者,如三明的水、三明的樹、三明的匠、三明的寶、三明的儒等,讀者一看標題便產生閱讀興趣,也饒有興致參與其中討論,許多專題都是在與讀者的交流與溝通中策劃出來的。

一字專題看似簡潔,可由于其涵蓋面廣、綜合性強,受限也很大,特別是系列制作,對編輯團隊的策劃與執行都是考驗。許多人問同樣一個問題:今年這樣做,明年還有專題可推嗎?辦了一年后,我們召開采編會討論下一年專題計劃時,多數編輯也認為應改變一字專題模式,以免陷入采編窘境。經過討論,最后統一共識:品牌打造需要一個時間,需要一個定式。正因不易,才需我們去做;正因艱難,才需我們堅持。于是,第二年又繼續一個字的專題,年復一年,一辦就是五年!

在具體實踐中,我們鼓勵采編人員拓寬思路、挖掘潛能,不僅要從彼此相關中進行設置,也要從專題外延上進行拓展,用新思路新理念破解新難題,否則將陷入窠臼,不僅選題枯竭,系列制作必將難以為繼。如做“一字”專題系列時,既有遠古的遺存,如三明的橋、三明的街、三明的寺、三明的塔、三明的井等;亦有當地的風俗,如三明的戲、三明的婚、三明的圩、三明的節、三明的宴等;既有山城的景致,如三明的山、三明的樹、三明的湖、三明的洞、三明的瀑等;又有特色的食物,如三明的糧、三明的蓮、三明的茶、三明的果、三明的酒等。在系列策劃中,對專題還進行相關延展,如做三明的源專題時,我們對三明的歷史文化進行一次再梳理再挖掘,先后推出了三明的源之長征之源、閩人之源、客家之源、閩學之源、閩師之源、閩江之源等系列。循序漸進,不斷引申,宛如一泓清泉,活水源源不斷。“一字一專題,讀懂咱三明”也就成為《時代三明》雜志品牌推廣營銷的主題詞。

品牌是一個從量變到質變的積累過程,只有進行系列策劃,使專題具有相關性與連續性,才能若精彩的電視連續劇吸睛一樣,使人不由而生一種看完此期盼下期的欲望。同時也因專題的系列策劃與文化挖掘,避免了新聞的“易碎”,使雜志更具收藏價值,影響更為深遠。《時代三明》也因專題系列的成功策劃與推出,不僅讀者喜歡品讀,市圖書館、博物館對我們五年來出品的所有雜志也都全套購買收藏。

二、題材選擇:本土至親,增強專題的興趣點與親密度

家鄉的一山一水一草一木對于讀者來說,都是十分關注的話題。因系身邊的人文與特色風物,具有貼近性、地域性、真實性等顯著特點,報道的專題就接地氣,就有親和力。

五年來,《時代三明》“一字一專題”圍繞本土做文章,努力挖掘本土題材,做出新意做出特色,讓讀者“在這里讀懂三明”。特別是通過聚焦當地人文、講述三明故事,使讀者真切感受到三明厚重的歷史、燦爛的文化,使他們更加認知三明、熱愛三明,增強建設美麗家鄉、振興美麗家鄉的自信與責任。

如中國的地方戲有360多種,可謂“世界之最”。而三明到底有哪些地方戲?發源于什么戲種,又從哪里傳入?這些都是大家普遍關心的。為此《三明的戲》專題即向讀者揭開其神秘面紗:這里不僅有譽享“天下第一團”的泰寧梅林戲,也有被稱為“戲劇活化石”的永安大腔戲;不僅有國內獨一無二的民間傳統藝術表演形式——沙縣肩膀戲;還有“21世紀戲劇界的重大發現”——國內僅存的“宋代雜劇”大田朱坂豐場戲……在這片土地上扎根了百年甚至數百年之久的地方戲,已深深嵌入本土的語言、民歌、民間音樂等民俗文化要素。這些豐富多樣的劇種既是三明文化的重要組成部分,也是寶貴的非物質文化遺產,專題所呈現的充滿歷史文化信息的地方戲,其實就是讀者心中的那份永遠揮之不去的鄉音鄉情,讓人感到特別的親切與溫馨。

再如,土堡是中國幾次歷史動蕩和民眾大遷徙的產物,主要分布東南部的福建、江西、廣東三省,其中品類最豐富、保存最完好的是福建土堡。而福建土堡又以三明地區存留最多。我們推出《三明的堡》專題,對土堡的由來、所處的自然環境、居住的民系、沿續著的生活方式、生產方式及傳統習俗進行解讀,展現了三明土堡與自然山水的完美結合,展現了世界獨一無二的山區大型夯土民居防御性建筑的精妙絕倫,增進讀者對土堡這段歷史的了解,使他們對土堡文化內涵及先民智慧創造產生由衷的敬佩,對生于斯長于斯的故土陡增一份深深的情誼。

“十里不同風,百里不同俗”。特殊的文化背景和地域差異,使得三明語言復雜、節慶眾多,加上三明是歷史上“衣冠南渡、八姓入閩”的橋頭堡和聚集地,決定了三明節日習俗既保留中原文化的傳承,又彰顯本土文化的特色。如寧化石壁的鬧春田、明溪熱鬧非凡的六月會和蓋洋傳統牛會、清流溫郊鄉溫家山村的“地滾龍燈”、將樂溫情激蕩的“三六九”、建寧溪源鄉大嶺村的糯糍節、沙縣蜚聲四海的小吃節……《三明的節》專題的推出,將三明豐富多彩的節日習俗生動地展現在讀者面前,不僅使人們感受到撲鼻而來的鄉愁,也使《時代三明》洋溢濃濃的鄉土氣息,一步一步地走進讀者的心田。

三、影像表達:質量至上,推進品牌的市場化與競爭力

隨著數字時代、讀圖時代的迅猛發展,影像已成為傳遞信息、發布新聞、解讀社會、表達思想不可或缺的重要組成部分,讀者對于專題視覺也就有了更高層面的要求。

專題本身需要用生動的文字來表述,但若靠單純長篇累牘的文稿來堆砌,就難以吸引讀者眼球。專題不僅要可讀,還應可視,要充分運用影像忠實紀錄、生動再現的特性,讓影像自己表達、自己說話!“一圖勝千言”從某種意義上說,就是影像本體所具有的力量是任何文字所無法比擬的。

如制作《三明的村之桂峰古村》專題時,在影像表現方面我們就下了大氣力。桂峰是一個具有700多年歷史的古村落,豐富的歷史遺存和深厚的朱子文化淵源,使這里成為人才輩出的深山福地。倘若僅看文字,你很難體會到“耕讀傳家久,詩書繼世長”和“厝厝均有文化,滿街都是歷史”的內涵,更難感受到這里遺世獨立的田園詩意……用影像再現這里的古道、古墻、古橋,茶樓、私塾、祖廟,再現這里周邊良好的生態環境、生活在這里的純樸村民,以及“布達拉宮”建筑、各種人文遺存和隆重的祭祖儀式,讀者就能從種種具體而生動的影像中,深切感受到中國歷史文化名村的神秘久遠和曾經的輝煌。

《三明的園之泰寧明清園》專題主要是表現明清古建筑與木雕藝術精品,既要有全景的鏡頭,也要有細節的畫面,優質影像的呈現就顯得十分重要。我們從視覺傳遞要素入手,通過構圖、光影、色調、技法等的巧妙運用,使作品的畫質和影像信息量得以提升,視覺張力得以增強,將古人的匠心智慧、精湛技藝、高雅品位以及其所在年代的厚重歷史印記折射出來,將可與國內頂級藏館相媲美的民間博物館所具有的高規格文化景觀淋漓盡致地展現,這也是單純的文字描述所難以做到的。“北品故宮苑,南看明清園。”不少讀者反映,看此期專題如身入其境,通過品讀精美圖文,就能從中感受那個時代的審美趣味,感受到中國傳統建筑文化的無限魅力。

在編輯其他專題時,我們也大力倡導影像的品質與創新,要求每個版面都必須配發優質的圖片,并在面積大小、位置安排、色塊配合等方面予以創意設計,以一種圖文并重的方式呈現,使專題具有鮮明的可讀性與可視性。并通過采取廣泛征稿、專業拍攝和后期色彩管理等措施,保證影像質量和印刷質量,使影像的文化價值得以彰顯、影像的深層意義得以挖掘。