張志光文人書卷氣質濃 書法傳承志向廣

文 胡小娟

最初印象:文人書卷氣

北宋大書法家蘇軾在七律《和董傳留別》中有“粗繒大布裹生涯,腹有詩書氣自華”的詩句,書卷氣也許就是這樣一種由里及外透出的氣質吧。初見張志光時,他身上就散發出一種這樣的氣息,這種書卷氣中又帶著一種內斂。如果說外放是一種文人的自信,那么內斂則是多年公職人員的職業素養造就的。張志光曾經任職沙井街道黨工委副書記、寶安區文體旅游局副局長等公職,文人加公務員雙重身份在他身上體現出這樣的雙重氣質。宋朝是文人有自由寬裕環境的時代,文人活得從容,物質生活上不窘迫,更有余力去追求精神生活,能保持獨立思考的人文空間。經過四十年的改革開放,我國經濟保持中高速增長,對世界經濟增長貢獻率超過30%;社會主義民主不斷發展,中國特色社會主義法治體系日益完善;思想文化建設取得重大進展;人民生活不斷改善,人民獲得感顯著增強;生態環境治理明顯加強,環境狀況得到改善。在當今這樣的新時代里,張志光形成這樣的寵辱不驚、云淡風輕的書卷文人氣也是理之當然。

學藝歷程:啟蒙老師是母親

張志光的書法愛好還是要從小時候說起。他說他的啟蒙老師是他的母親。母親是當地有名的裁縫,他小時候常在裁縫鋪里玩,看著母親成天拿著直尺和扁筆在布料上涂涂畫畫,感到很神奇。這里所說的扁筆,其實就是劃粉,滑石粉制成,有白色、黃色、藍色,用于畫線記號便于裁剪。劃粉在嶄新布料上留下的各種顏色劃痕,縱橫交錯,清晰可見,使他從小便對線條萌發出極大的好奇心,而書法正是線條的藝術。

“每次看到別人寫標語或墻報就會被吸引,在一旁目不轉睛看得入神。”從上小學起,張志光就包攬了學校的黑板報、墻報。“我寫黑板報時,不用打格子,也不用起草稿。”他對此很自豪,這個“好習慣”他一直保持著直到上大學。他至今記得,那時他所就讀的華南師大的紫荊路長廊上,幾十米長的大幅標語,他拎筆蘸上顏料就能寫一米見方的美術字。

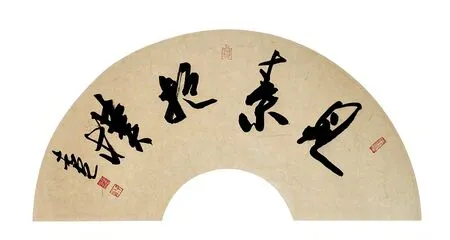

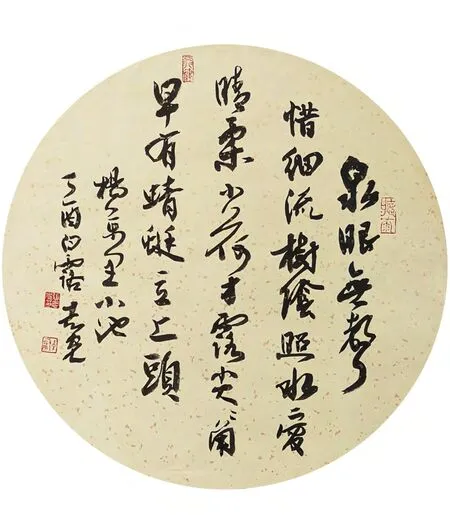

一旦愛則深愛,這大概是大多數書法愛好者的共同心聲。這么多年下來,他的閑暇時間都用在書法練習上。“因為在寫字時找到了很多樂趣。書法豐富了個人生活,成為個人情感的最大寄托。”2013年底,從公職人員崗位上提前退休后,張志光有了更多自由時間從容寫字。他還另辟了一間自己的書法工作室。“陋室”雖小,書法氛圍卻濃郁。一間六十平方米的房間里,筆墨紙硯是絕對的主角,除了一張五米多的大案臺,還有一張兩米左右的舊書桌充滿了年代感,這是他剛到寶安時訂制的一張書法桌,陪伴和見證了他十多年的書法情緣。書桌雖老舊,款式也已過時,但數易其址,張志光一直都舍不得丟棄這書桌。工作室墻上掛著多件墨跡未干的書法習作,顯示這里是張志光頻繁使用的一面展示墻。而在工作室的一個小角落里則擺著一個茶幾小案臺,一副不爭寵不惹眼的姿態,與一般工作室里,一進門就可見的醒目茶室截然不同。所謂“茶亦醉人何須酒,書自香我何須花”,這些細節都反映了主人的微妙心態。

如果說前期的積累都是醞釀期的話,近幾年,張志光則迎來了一個飛躍期。2010年,他應邀參加了寶安區書法家協會的活動,成為寶安區書法圈子中的一員活躍分子。利用書協的平臺,找到了一群志同道合的書法家交流學藝,他迎來書法學習的黃金期。“書法是國學的重要組成部分,寶安書法界更是高手林立,在每屆國展、蘭亭獎都有斬獲。”在他看來,寶安區書協的影響力之大,遠遠超出一個區級平臺,在深圳乃至全國都有相當影響。

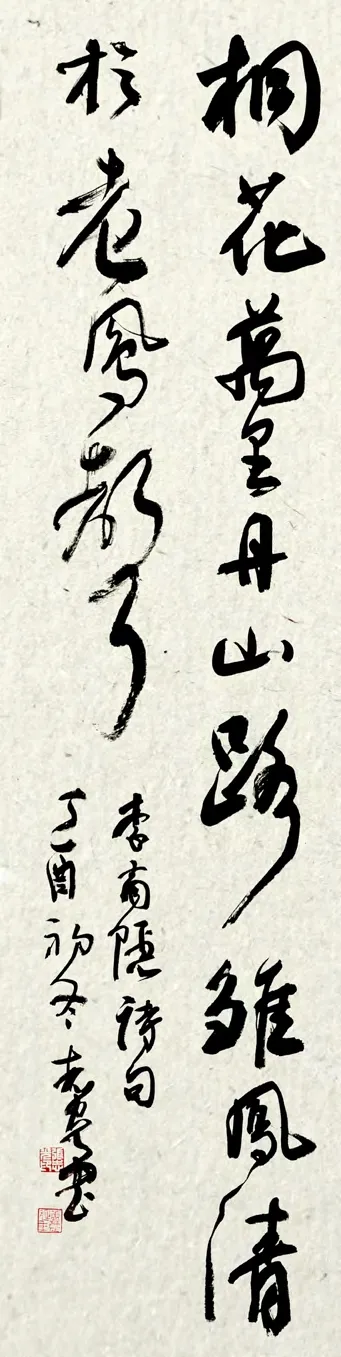

有了這一平臺,張志光找到了感覺,從以往“自娛自樂”閑時涂畫幾筆,到逐漸接受相對專業的訓練,他開始認真臨摹經典字帖,并參加各類培訓班的學習,向古人學,向身邊的高手學,書法技能得到很大的提高。

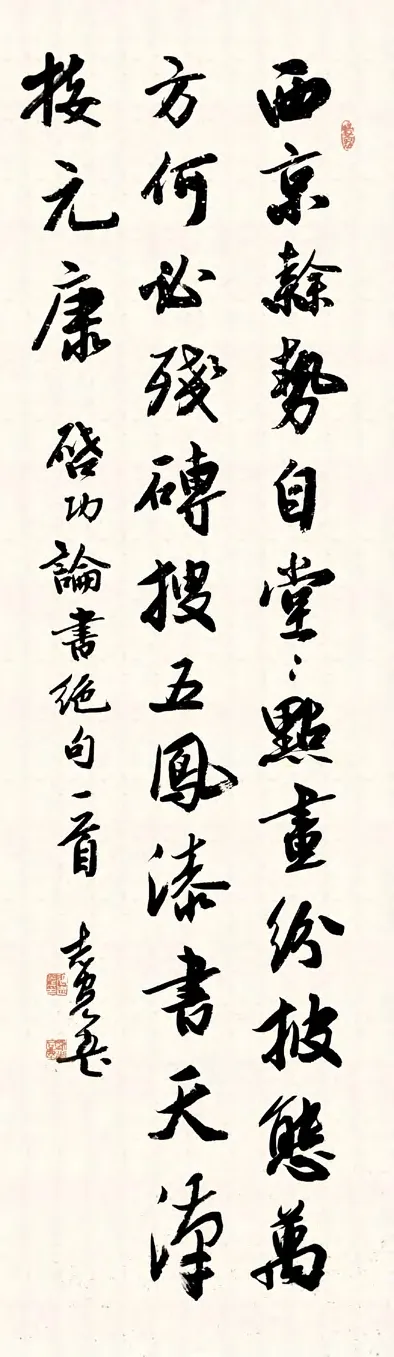

幾年下來,與大多數書法愛好者一樣,張志光的書法技藝也是一步一個臺階。“越往前走,別人感覺你進步了,自己就愈發感覺差得遠。”張志光坦言這是最痛苦的階段,好比越過了一座山峰后要去攀爬另一座高峰,于是到了“越寫越不會寫”的狀態。他這時往往更多時候自省,認為恰恰在書法技藝練習上,不可忽略的是文化沉淀和積累。他開始沉下心來,專注書法的追根溯源,追尋古意。

研習書法十余年,張志光至今保持新手心態,“還在努力打基礎中,每日臨池,不能有絲毫懈怠”。他認為,很多初學者在師法古人、選擇法貼上都存在興趣廣泛,見異思遷的問題。在開闊眼界,提高認識上廣泛接觸是可以的,畢竟不論哪家都能汲取到營養,就像吃菜一樣,這樣能保持營養均衡。但在選擇學習的方向上,一定要學定一家,學深、學透。同時要深入學習書法史,通過對文字的發展演變,不同時期不同書家風格的形成和書體的流變,認清書法發展的歷程,掌握學習的方向。

文藝觀點:“煽風點火”圈內圈外齊熱鬧

張志光認為,目前社會上有種怪現象,真正的書法藝術難登堂入室,而江湖書法卻大行其道。這與民眾對書法藝術缺乏必要的認識直接相關,也與書法圈內各自為政,孤芳自賞有關。書法人日常大都獨立作戰,苦練內功。要么想著沖刺國展,要么想著拓展市場,卻缺少必要的社會責任感和擔當。于是書法圈內百舸爭流、熱鬧非凡,而圈外卻冷冷清清。書法難以讓更多的人認識鑒賞。所以他提出,書法人要“煽風點火”,把圈外的人點著火,內外一起燒,才能燃起熊熊烈火,照亮書法藝術,也照亮書法人的臉,讓江湖書法無處遁身。

讓人欣喜的是,寶安區濃郁的書法氛圍,已聚攏了一批書法中堅力量,圈內的熱情不斷升溫。如何讓書法藝術走出去,影響到更多的人,讓政、企、普通老百姓群體都能廣泛接觸到這門傳統國粹,在他看來,這也是書協的一種社會責任與擔當。為此,他呼吁書法家們不僅要關上門來苦練內功,更要走出書齋,走進群眾,多開展“接地氣”的推廣活動。

2016年,寶安書協首屆書法研究班開班授課,其中,就包含了來自寶安日報社的一批女性新聞工作者,她們平日里走街串巷采訪,以最接地氣的方式融入社會、貼近市民,手中的筆也有了溫度。短短一年多里,從零起步,去年春節里,又主動“走出去”為網格員、建筑工人、社區居民等群體義寫春聯送祝福。在張志光看來,“這就是書協燒的其中一把火”。這把火的余熱還在不斷蔓延,寶安日報的這班女記者,正成為書法這門傳統藝術的傳播者,也成為書法走出圈外的一次有益嘗試。此外,寶安區書協每年推出的《寶城十二品》,已成為發現和培養優秀書法藝術新秀的有效手段,成為寶安區乃至深圳市尤為醒目的文化藝術品牌活動。