山東鳧山斷裂和嶧山斷裂的新活動時代研究

王雷 王志才 付俊東 萬永魁許洪泰 王冬雷 權騰龍 王津津

1)山東省地震局工程地震重點實驗室,濟南市歷城區港西路2066號 250102

2)中國地震局第一監測中心,天津 300180

0 引言

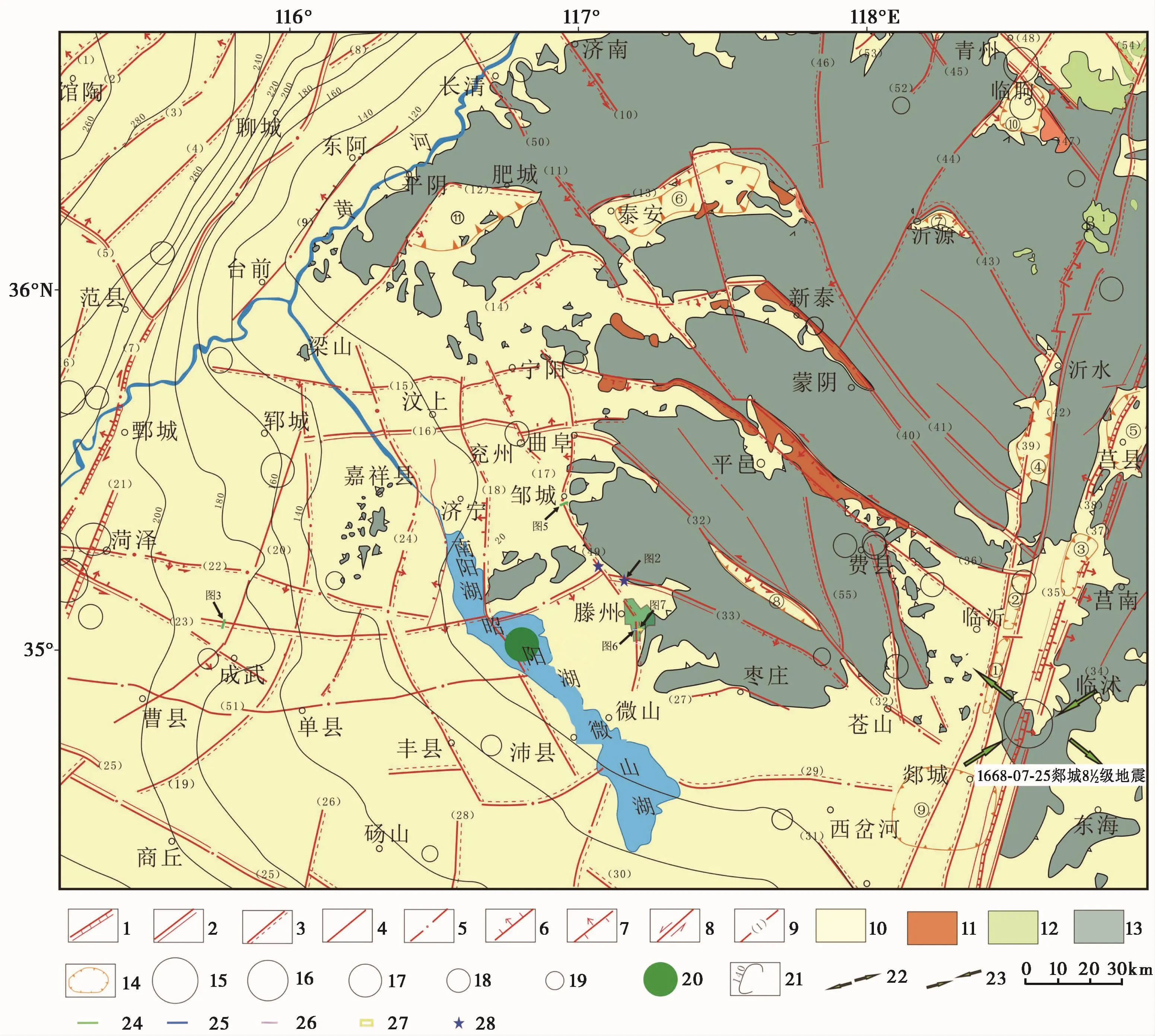

山東是中國東部地震多發省份,近幾年小震活動十分頻繁,威海海域和煙臺長島2個震群“開窗”,反映了太平洋板塊俯沖加速、華北板塊應力集中這一構造環境。山東境內的郯廬斷裂帶歷史上曾發生1668年郯城8級地震和公元前70年安丘7級地震,針對該斷裂帶已有大量研究(高維明等,1980;方仲景等,1986;李家靈等,1994;晁洪太等,1994;1997;1998;王志才等,2015;王雷,2016)。除郯廬斷裂帶外,還有多條NE或 NW向活動斷裂。歷史上,山東曾發生多次6級以上地震,除上述2次地震外,還有公元前179年平邑南7級地震、462年滕州西 6級地震、1548年渤海7級地震、1668年泰安6級地震、1829年臨朐 6級地震等(晁洪太等,2012;蔡克明等,1998;刁守中等,2010;環文林等,1989;顧功敘,1983)。

1 區域構造背景

魯西地塊地處郯廬斷裂帶西側,是一個典型的華北斷塊式結構,總體形態呈不規則的圓弧形(徐樹桐等,1993;朱光等,2006;張錫明等,2007)。東以沂沭斷裂帶為界;西以聊城-蘭考斷裂帶為界;北以齊河-廣饒斷裂為界,與東營坳陷相鄰;南以豐沛斷裂為界,與徐-淮弧型構造相接(張錫明等,2007)(圖1)。該地塊下元古界缺失,以中、上太古界泰山群、濟寧群為基底,經歷了多期變質作用,形成年代距今約25億年。新生代以來,與郯廬斷裂帶同步,魯西地塊內部發生了顯著伸展構造變形(許立青等,2016)。地表構造形跡以NW向斷裂為主,形成“北斷南超”壘狀構造及NW方向的弧形構造(王先美等,2010)。

前人研究表明,魯西地區斷裂展布有2種形式:一種呈放射狀展布,產狀陡傾,切割結晶基底和沉積蓋層,如鳧山斷裂;另一種呈同心圓狀,以伸展滑脫變形為主,如嶧山斷裂(金振奎等,1999;張錫明等,2007)。關于構造體系李四光先生有一套劃分原則(李四光,1973),其中,一種類型為緯向構造體系,在山東境內該構造體系是由呈EW向展布的豐沛凸起、金滕凹陷、陶棗凹陷及一組近EW走向的褶皺及壓性斷裂組成(山東省地質礦產局,1991)。金滕凹陷由3個次級凹陷組成,凹陷最深部靠近鳧山斷裂和嶧山斷裂處。

2 斷裂最新活動時代

2.1 鳧山斷裂

鳧山斷裂西起白茅,經韓集、白樂集、康橋、南陽鎮、崗頭東至龍山店,全長約240km。該斷裂整體走向近EW,傾向S,傾角70°~80°。以嶧山斷裂為界,斷裂西段走向 NEE,東段走向NWW。鳧山斷裂具有分段活動的特點,以孫氏店斷裂為界,斷裂活動性東段強于西段。

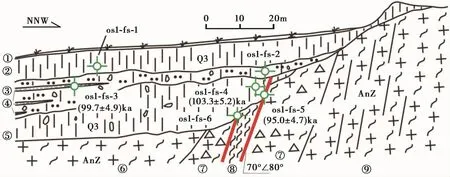

在滕州馬河水庫大壩下游約1km處的水庫溢洪道西側可見鳧山斷裂東段剖面(圖2),斷裂走向為70°,傾向S,傾角為80°。斷裂帶寬度較大,由斷層泥、碎裂巖、破碎影響帶和斷裂滑動面等組成。在耕作土覆蓋層之下,從北向南該斷裂帶構成如下:花崗片麻巖、碎裂巖帶、斷層泥帶、碎裂巖帶及花崗片麻巖劈理帶。其中,花崗斜長片麻巖破碎影響帶寬約40m,碎裂巖帶寬約15m,斷層泥帶寬3~5m。在最新滑動面上發育有淺黃色斷層泥,厚度為0.5~2.0cm。滑動面沿傾向隱約可見擦痕,顯示正斷性質。在該剖面共采集6塊釋光樣品,經測試獲得3塊樣品的有效測年數據,最新斷層泥中取樣品osl-fs-5,測得釋光年齡為(95.0±4.7)ka(王志才等,2001)。

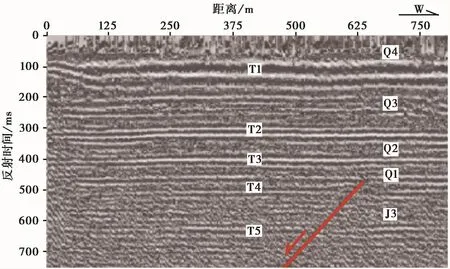

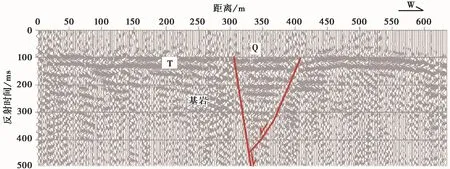

在成武縣寶峰鄉張莊村西,跨鳧山斷裂沿垂直方向布設了1條淺層人工地震測線。經處理原始地震記錄資料后,得到該測線的地震反射時間疊加剖面(圖3)。遇到介質性質不同的巖層分界面,地震波將發生發射與折射,此界面反射波反射信號增強,表現為顯著的反射軸。從地震反射波時間剖面解譯出5條反射軸,由上至下可分為5個反射層,分別為T1反射層(Q4,全新統底部)、T2反射層(Q3,上更新統底部)、T3反射層(Q2,中更新統底部)、T4反射層(Q1,下更新統底部)和T5反射層(J3,上侏羅統底部),其中,T5反射層信號弱,反射波組短且不顯著。T4反射層些許斷開,T3反射層無明顯錯斷,所以,斷裂錯斷早更新世地層。斷裂的上端點在地面的投影位置為167m,埋深357m,為正斷層,產狀南傾。根據剖面判斷,鳧山斷裂西段錯斷的最淺層位是下更新統(Q1)地層。

圖1 研究區區域構造

圖2 馬河水庫溢洪道西側鳧山斷裂剖面(據王志才等(2001))

圖3 張莊西跨鳧山斷裂地震反射時間剖面

根據斷層物質膠結程度、地形地貌,并結合對剖面中覆蓋層的年齡測試和野外對斷層物質的考察、鑒定,綜合分析認為,鳧山斷裂的活動具有分段性,東段活動較強,西段活動較弱。鳧山斷裂最新活動時代為晚更新世早期。

2.2 嶧山斷裂

嶧山斷裂是一條區域性大斷裂,北起肥城,經代陽、鄒城、曲阜、齊河、官橋南至微山湖,全長約140km。該斷裂整體走向近SN,傾向W,傾角70°~85°,具正斷性質。

該斷裂西側主要為第四系覆蓋,東側為山地(圖4),總體地勢呈東高西低。野外地質考察發現,沿斷裂地貌無明顯階地、陡坎等特征,水系分形無規則,表明地形地貌、水系不受該斷裂活動影響;根據斷裂兩側地層分布分析認為,該斷裂對晚更新世及全新世地層無控制作用。

圖4 嶧山斷裂結構展布和跨斷裂地形測量圖

界河鎮水泥廠北,厚層灰巖地層和薄層泥質灰巖地層中嶧山斷裂出露。破碎帶寬達10~15m,中間部位為破碎巖,其東側斷裂面發育厚2~3m的碎裂碎粉巖,西側斷裂發育厚3~4m的碎裂巖。斷裂顯示擠壓破碎特征,局部可見薄層泥質灰巖被逆向斷錯1~2m。整個斷裂在地形地貌上沒有顯示。

為了探測斷裂活動性,在鄒城西垂直跨斷裂布設了1條淺層人工地震測線。經處理原始地震記錄資料后,得到了反映地下不同地質結構特征的地震反射時間剖面(圖5)。由圖5可見,反射層位在嶧山斷裂的兩邊有較大的差異,東盤地層較簡單,西盤地層相對復雜,有拖曳現象。

圖5 鄒城西跨嶧山斷裂地震反射波時間剖面

淺層人工地震勘探結果表明,在鄒城西嶧山斷裂主斷裂為正斷層,產狀W傾;還可見傾向E的分支斷裂。結合野外地質考察,斷裂東側基巖為花崗巖,西側為頁巖;斷裂帶及其兩側基巖面較為平整,沒有大的落差。

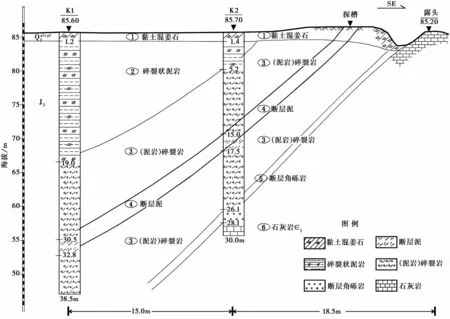

根據由電法探測得到的異常點,在步云莊北側進行了跨嶧山斷裂鉆孔勘探和探槽開挖驗證(圖6、7)。由圖6、7可見,該地區第四系分布較普遍、連續,地層較薄。該套地層為上更新統,以含姜石黏土為主,無明顯錯動現象。

圖6 嶧山斷裂步云莊鉆孔剖面

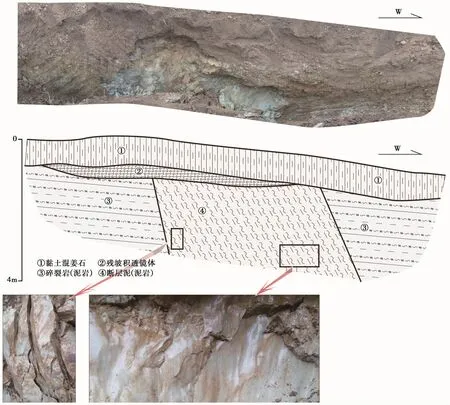

鉆孔剖面和探槽剖面顯示,從西向東斷裂破碎帶由碎裂狀泥巖、(泥巖)碎裂巖、斷層泥、(泥巖)碎裂巖和斷層角礫巖等構成,靠近斷層泥兩側附近多發育碎裂巖(片理化泥巖),整個斷層剖面大致呈對稱狀展布。根據2個鉆孔斷層泥出露深度及鉆孔巖芯中斷層泥片理角度,推算出剖面東側斷層泥在地面的投影位置。經探槽開挖,斷層泥的出露位置與推算位置基本一致,第四系分布連續、穩定,未見錯動現象。

根據物探剖面中反射波組同相軸不連續等特征分析可知,斷裂發生了多期次活動;根據物探數據、鉆探結果、地形地貌特征和斷層泥膠結程度等分析可知,嶧山斷裂最新活動時代為中更新世早期。

3 討論與分析

中國地震目錄中記載,劉宋大明六年七月甲申(公元462年8月16日)山東兗州南發生6級地震,震中35.0°N、116.8°E。該地震造成了極震區Ⅷ度破壞,魯郡(今曲阜)山搖地動,兗州(今鄄城)泉涌。彭城(今徐州)房屋傾倒,女墻墜落480丈。地震二年不已(顧功敘,1983)。

圖7 嶧山斷裂步云莊探槽剖面

《宋書》卷34中記載,七月甲申地震,有聲自河北來,魯郡山搖地動。彭城城女墻四百八十丈墜落,屋室傾倒。兗州地裂泉涌,二年不已(江蘇省地震局,1987;山東省地方史志編纂委員會,1995)。

《南史·宋本紀》卷2中記載,甲申地震。有聲如雷。兗州尤甚。于是魯郡二搖者二(江蘇省地震局,1987;山東省地方史志編纂委員會,1995)。

有研究對此次地震的震中進行了校訂,給出了定位精度為3類的結論,認為震中為山東微山與滕州交界一帶,地理坐標為 35.0°N、117.0°E,震級為 6級(刁守中等,2010)。

462年地震距今歷史悠久,地震紀實粗略、不統一,震中位置不確定,所以本文僅簡要討論此次地震的發震構造背景。

對462年地震現有的認識主要認為震中位于微山湖一帶,對其發震構造主要有2種認識:一是EW向的鳧山斷裂;一是SN向的嶧山斷裂。已有研究表明,一次地震的破壞烈度等震線的長軸方向與其發震斷裂的走向一致或相近(周榮軍等,2013;徐錫偉等,2014;房立華等,2014,袁道陽等,2017)。在地質考察的基礎上,結合有關462年地震的史料和前人研究繪制的地震烈度等震線可知(蔡克明等,1998),該地震破壞沿近SN向,故作者認為其發震斷裂走向也應是近SN向。

由已完成的探測工作和地質考察發現,嶧山斷裂的最新活動時代為中更新世早期,地貌上也無明顯構造變形。雖然沿斷裂帶未發現462年滕州西6級地震留下的證據,但該斷裂帶在全新世以來也有活動的可能。同為早-中更新世活動的孫氏店斷裂近SN走向,考慮到此次地震震中不確定,該斷裂也可能是462年滕州西6級地震的發震斷裂。

4 結論

(1)嶧山斷裂走向近SN,中更新世早期有過活動;鳧山斷裂走向近EW,晚更新世有過最新活動。

致謝:本文實際工作中得到了山東省地震工程研究院物探組鹿子林、夏暖、徐文星和場地組張建民、薛俊召等同志的大力支持;審稿過程中,專家提出寶貴修改意見。在此一并表示感謝。