中國制造2025背景下無錫產教融合工匠型高技能人才培養機制和路徑

周瑩

【摘 要】本文探討了實施工匠精神的必要性,并且分析了當前無錫職業教育工匠型高技能人才培養現狀和問題,在此基礎上探索了無錫產教融合工匠型高技能人才培養機制和路徑,例如:改革職業教育體制,提升職業教育地位,建設雙師型教師隊伍以及探索產學研協同培養模式。

【關鍵詞】工匠精神;職業教育體制;產學研協同;高技能人才

中圖分類號: G711;U472-4 文獻標識碼: A 文章編號: 2095-2457(2019)36-0068-002

DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2019.36.032

在中國從制造業的大國向制造業的強國轉變的過程中,高技能型人才是制約和決定這一轉變成功與否的決定性因素。但是在培養人才高技能水平的同時,應該注重精益求精、不斷鉆研的工匠精神培養。“工匠精神”的高技能型人才才是決定中國制造2025成功的關鍵和決定因素。

1 實施工匠精神的必要性

1.1 有利于制造強國戰略的實施

中國“十三五發展規劃”明確確立了我國要建設制造業強國的決定和方針路線,在這其中工匠精神就是一個舉足輕重的環節。增強高技能型人才的工匠精神的培養能夠推進人才發展的改革和創新,優化企業用人環境,提升制造業的整體員工的素質。具有工匠精神的人才是企業的中堅力量,是創新創業的主干力量,是科技轉換、技術創新的核心力量。

1.2 有利于優化高技能人才隊伍職業精神向度

目前不管是社會還是高等學校,對于工匠精神的認識和認知程度都不是很令人滿意,通過調查對學生的調查問卷和用人單位的調查研究發現,超過83%的大學生不知道工匠精神的內涵,超過93%的大學沒有開設相關工匠精神的培養課程,超過84%的用人單位對于招收的員工的工匠精神不滿意。

1.3 職業院校改革的重要方式

在中國制造2025背景下,提升工匠精神的主要培養基地在于職業院校。因此重新審視職業院校人才培養模式,人才培養結構以及課程體系,對于提升職業院校緊跟時代發展,緊跟產業發展和國家發展的契合度具有關鍵作用。把“工匠精神”融入學校職業教育中去,通過學校的日常教育,把工匠精神的這種精益求精的內在含義切入到學生的精神核心,這個有助于提升職業院校畢業生的就業,也有助于提升職業院校的教育水平。

1.4 企業技術革新的客觀要求

中國制造2025不僅僅是產業的提升,更是一個全方面、多層次的提升。對于這種提升,主要還是由我國各類企業來完成。為了實現我國制造強國的戰略,企業對于科技研發,技術革新以及工藝的精益求精有著新的要求。同時企業的管理也同樣會需要一些精細化的管理模式,來匹配技藝精湛的工匠,提升企業運營效率,提高企業整體化水平。

2 當前無錫職業教育工匠型高技能人才培養現狀和問題

筆者對無錫的一些高職院校,如無錫汽車工程學校、江陰職業技術學院、無錫城市職業技術學院、無錫科技職業技術學院、無錫商業職業技術學院以及無錫職業技術學院部分學生為主要調研對象,開展問卷調查。共發放調查問卷1200份,回收1020份,有效問卷980份,有效比例達到了81.7%。通過本次調研可以發現無錫高技能型工匠精神人才培養存在以下問題:

2.1 職業教育缺乏對工匠精神正確認識

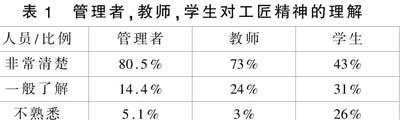

表1 管理者,教師,學生對工匠精神的理解

以表1顯示,目前高職院校對工匠精神的宣傳和理解不夠,有43%的學生對工匠精神有所理解,有 26%的學生對工匠精神不了解,相比教師了解比例較高,但是也有3%的教師對工匠精神也是不甚了解。

2.2 工匠型高技能人才培養方式單一且校企合作效果差

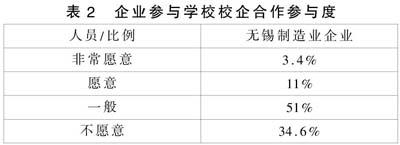

我國職業教育目前培養的模式是側重于學校理論知識的培養,同時通過企業實踐來完成相關的技能訓練。但是目前這種企業實踐時間很短,通常只有幾周或者一個月,這樣的結果是實踐效果不明顯。同時企業也參與學校校企合作的意愿也不強烈。很多企業覺得校企合作沒有能夠給企業帶來實際的利益,而且實習生的參與,還給企業造成了很多困難。因此據調查僅有3.4%的企業非常愿意參與高職院校的校企合作,超過一半的企業沒有任何動力做校企合作。

表2 企業參與學校校企合作參與度

2.3 社會及自我認可度低, 缺乏工匠精神引領師資

根據調研,約有20%的調查對象認為工匠應該有鉆研精神并兼一定的理論水平,80%的調查對象認為工匠就是普通技術員、企業的一線工人。40%的調查對象認為工匠是有技藝專長的人,應該獲得較高的社會地位,20%的調查對象認為工匠就是勤勤懇懇機械式地干活,40%的調查對象認為工匠精神不必提到一定高度。

表3 學生是否會愿意踐行工匠精神

目前我國各高校之間學生無法互通,跟本科學校更是無法流通。因此一個學生如果進入一個高職院校,除非能夠通過轉本考試,不然幾乎沒有繼續接受全日制學歷教育可能,這種體制讓工匠精神只能停留在高職教育階段培養,無法在更高層次學歷教育階段傳承和延續,這也會導致調查者對工匠精神認可度較低。

師資隊伍方面,缺乏工匠精神引領師資,高職院校教師很多都是從學校到學校,在工匠精神方面認識度和實踐性都較差,真正的匠人沒有進高校或者很難引進高校。同時教師“工匠精神”的認識和理解也不能滿足現代行業和職業發展需要,因此也沒辦法在課堂教學和實踐教學中教授和傳達“工匠精神”。

3 無錫產教融合工匠型高技能人才培養機制和路徑

3.1 加大教育改革力度,提升職業教育地位

工匠精神培養不是簡單的學校教育問題,涉及方方面面情況,尤其是政府和社會配合。目前政府層面,必須在教育體制、升學制度、學位認證、教師培訓引入以及企業合作方面,進行政策性變革,注重引導企業、學校和社會對高職教育尤其是高技能型人才培養認知程度。創建和推進應用型本科的建設,應該是當前我國教育改革的主要方向,也是我國職業教育提升的必要環節。這樣更加能夠提升工匠精神的培養。

3.2 弘揚工匠精神,樹立學業自信、職業自信

這部分主要包括兩個方面:一是提升大師名匠社會地位,保護傳統技藝和手藝。在媒體和輿論環境中突出宣傳,提升大師收入,同時制定相應政策措施,提升職業教育在社會上地位,積極引導學生學習技能,成就自我。二是強化學校工匠精神的文化建設。提升學生的專業技能和工匠精神。提升學生對于工匠精神的認知和認同,提升校園內工匠精神的宣傳和擴展。

3.3 人才培養目標上瞄準工匠精神

高校應在兼顧專業技術能力和專業技術水平培養的同時,培養學生的“工匠精神”。在學生課程內容、教學計劃、理論課程和實踐課程中貫徹和宣傳“工匠精神”。讓學生明白和清晰“工匠精神”內涵和深刻含義,讓學生能夠強化自己技能的同時深化自己精益求精、刻苦鉆研的“工匠精神”。通過專業課程深化理論知識,通過實訓和實踐提升專業技能,通過企業培訓和實踐要求提高工匠精神。

3.4 產教融合的雙導師制

職業院校的工匠精神的培養和塑造,必須結合產教融合的培養機制,把學校課程標準、課程內容、課程大綱以及課程目標跟行業和企業相關聯。在人才培養方案制定方面,應該邀請企業、行業方面的相關人員來參與,共同制定人才培養目標和培養計劃。

同時,在師資培訓方面,高職院校在培養高技能型工匠精神人才時候,應該更加注重雙師型教師隊伍建設。讓老師去企業實踐鍛煉,獲得實踐經驗。另外邀請企業相關人員來學校任教,或者做講座。每個專業都建立一個學校教師和企業教師的雙導師隊伍,提升學生工匠精神培養。

3.5 探索產學研協同培養模式

“產學研”協同培養模式是提升“中國制造2025”的重要途徑和有效路徑,在實踐“中國制造2025”過程中,能夠提升中國高技術型人才的“工匠精神”。在“產”的方面,政府可加大政策、資金支持的力度,宣傳倡導企業與高校實行產業融合;企業自身可以與高校尋求利益契合點,利用高校資源建立員工培訓、員工進修體系;在“學”的方面,學校可與企業積極共建高校科技園,共同建設實訓基地,建立雙師型師資隊伍;在“研”的方面,高校可與企業建立科研創新平臺,促進教師發展、企業創新、學生發展,共同探索智能制造新工作流程。最終形成上圖所示的行、校、企、政聯動的工匠型高技能人才培養體系。

4 結語

中國制造2025不僅僅是一個口號,也不僅僅是一個技術的提升,更多還在于我國制造業工人工匠精神的培養。只有培養出真正的具有工匠精神的高技能型人才,才能實現中國制造到中國智造,真正實現中國制造業的飛速發展。高職院校應該緊跟時代發展需要,在強化外在的同時,強化自身的內功,提升培養人才的質量和培育工匠精神的內涵。相信在高技能型人才結合工匠精神的背景下,中國制造2025一定會走得更遠,走得更好。

【參考文獻】

[1]馬永偉.工匠精神與中國制造業高質量發展[J].東南學術,2019(06):147-154.

[2]張炳意.工匠精神下的教學設計與路徑探析[J].基礎教育課程,2019(21):30-35.

[3]張茜.現代學徒制模式下高職會計人才工匠精神培育研究[J].教育理論與實踐,2019,39(30):55-57.

[4]劉晶,吳國毅.基于工匠精神的高職學生職業素質培養[J].教育與職業,2019(20):103-108.

[5]張德虎.“中國制造2025”背景下工科類高職院校工匠精神培育路徑研究[J].山東商業職業技術學院學報,2019,19(05):37-41.

[6]秦錦文.中國制造2025背景下高職學生工匠精神的培育[J].船舶職業教育,2019,7(05):82-83.